Pionnières féminines: Voici ce que le YACHT de 1953 disait de la "voile féminine

YACHT-Redaktion

· 03.07.2025

Ce n'est que lorsque le "vent des dames" soufflait - WS 0-2 - qu'ils s'aventuraient à bord, armés d'une ombrelle et de demi-gants en filet, par peur des taches de rousseur. Ils trouvaient cela "divin", du moins jusqu'à ce que les fiançailles soient parfaites. Mais après, ils disaient : "N'est-ce pas, chéri, maintenant je n'ai plus besoin de monter sur ce 'horrible' voilier" ? C'est ce qui s'est passé dans mon port d'attache, Wannsee, en 1879. A cette époque préhistorique, non seulement moi-même, mais aussi le sport de la voile berlinoise, étions encore dans nos langes.

Également intéressant :

Cependant, les épouses des navigateurs de l'époque protégeaient le sport à leur manière, en brodant le nom des bateaux en lettres géantes sur des drapeaux de plusieurs mètres de haut (qu'elles appelaient "drapeaux"), qui flottaient ensuite du mât de la gaffe pendant la course, comme une carte de visite lisible de loin, rendant tout programme superflu. Après la régate, l'épouse la plus en vue remettait les prix aux vainqueurs avec un sourire hommage. Il s'agissait le plus souvent de paniers de petit-déjeuner. En outre, elles encourageaient le sport en fournissant les provisions nécessaires.

Progrès et premières exceptions

C'était encore le cas en 1895, lors de l'ouverture du canal de la mer du Nord à l'occasion de la prestigieuse semaine de Kiel, pour laquelle l'association des régates d'Allemagne du Nord avait affrété le paquebot de salon "Peregrine" comme bateau-hôtel pour ses membres. La crème de la société hambourgeoise se trouvait à bord, entre autres les dames de la famille Wentzel. L'une d'entre elles était Mme Richard Krogmann, jeune mariée. Les dames hambourgeoises étaient très intéressées par la régate, bien sûr uniquement depuis le bateau d'accompagnement. Faire de la voile avec elles ? Impensable !

Il y avait une seule exception, elle venait de Hanovre, épouse de l'amiral a. D. Rittmeyer. Elle barrait mieux que son mari et battait mon père sur son "Luna", devenu si célèbre par la suite. En fait, il était inadmissible qu'une dame tienne la barre pendant une course, car les clubs allemands n'acceptaient pas de membres féminins, à l'exception du plus ancien club, le "Rhe" de Königsberg. Il paraît qu'à l'époque, il y avait déjà des dames qui naviguaient.

Bien entendu, toutes les festivités du club étaient exclusivement masculines. Lorsque le Kaiserliche Yacht-Club organisait un voyage en escadre suivi d'un repas à Eckernförde, les dames qui l'accompagnaient devaient manger pour elles-mêmes à une petite table de chat dans une antichambre à moitié obscure. Pourtant, sur la liste des yachts de ce club figurait justement en première place un bateau appartenant à une femme : l'"Iduna" de l'impératrice allemande. Elle a parfois navigué avec et a parrainé les filles de son officier de voile v. Karpf.

A partir de 1908, l'association Seglerhaus am Wannsee a organisé des courses internes pour ses dames. Il s'agissait pourtant d'une activité anodine, dans laquelle les souffleurs masculins faisaient de leur mieux. Mais l'évolution était irréversible.

Les femmes à bord et les changements sociaux

Sur de nombreux croiseurs de croisière, des femmes faisaient déjà partie de l'équipage, mais dans la modeste position de smutje. Faire la cuisine à bord n'était pas aussi confortable qu'à la maison, lorsque les écoutilles étaient fermées, que le bateau roulait et tanguait, que la soupe coulait de la marmite et que le Primus, malgré tous les coups de pompe, puait plus qu'il ne brûlait. Certaines épouses trouvaient que ce n'était pas un plaisir et restaient à la maison. Mais comme la plupart des hommes n'aiment pas se priver de la compagnie des femmes, il arrivait que l'on rencontre dans des ports isolés une bonne connaissance accompagnée d'une "Mademoiselle l'épouse". Oui, c'était tellement courant qu'en Scandinavie, on me prenait parfois pour la petite amie de mon capitaine. Si, à la suite d'une telle allusion, il déclarait : "Permettez ! C'est ma femme !", on riait tranquillement : "Ah, les Allemands disent toujours ça !".

Tout a changé quand, après la Première Guerre mondiale, nous avons obtenu non seulement le droit de vote, le boubou et le pantalon de voile, mais aussi, petit à petit, l'adhésion à la plupart des clubs de voile. Nous étions enfin égaux sur l'eau !

Des navigatrices modernes remportent des succès en régate

La navigatrice la plus célèbre de l'après-guerre était une Française, Madame Hériot, qui passait toute l'année d'un lieu de régate européen à l'autre et remportait tous les grands prix. Elle avait acheté le dernier "Meteor" de l'empereur comme bateau-logement et l'avait magnifiquement aménagé. Pendant les régates à Sandhamn, un avion spécial lui apportait chaque jour des fleurs fraîches de Stockholm pour décorer ses chambres. Elle-même, bien que très riche, était extrêmement simple et ne pensait qu'à naviguer. Une jeune Miss Hovey était venue d'Amérique avec une équipe américaine pour une compétition internationale germano-américaine ; elle était la meilleure rameuse de son équipe.

En Allemagne aussi, des navigatrices de course efficaces se sont développées, entre autres la sympathique Mme Müller, Steinhude, qui, avec son dériveur national "Meerkatze", a remporté le prix du Sénat de Hambourg face à une concurrence très rude. La jeune Annemarie Graßmann a eu de bons résultats pendant des années avec ses croiseurs d'archipel "Swonk" et "Helios". Les photos de ces grands noms de la course ont été publiées dans tous les journaux illustrés, et j'y ai veillé en tant que rapporteur, par solidarité féminine.

Héroïnes méconnues de la voile

Dans l'indifférence générale, des navigatrices enthousiastes s'ébattent également sur leurs grands ou petits bateaux de croisière. La plupart du temps, il s'agissait de femmes à qui le destin avait refusé mari et enfants et qui trouvaient un substitut dans leur bateau bien-aimé. Mais à quoi ressemble un tel bateau pour dames ? A l'intérieur comme à l'extérieur, c'est un écrin, car la plupart des propriétaires peignent et enduisent, peignent et vernissent elles-mêmes, car personne ne le fait avec assez de soin. Elles ne font pas de vagues, mais elles sont plus nombreuses qu'on ne le croit et chaque club peut être fier de ces membres.

Des femmes qui naviguent ! Peut-on imaginer aujourd'hui un club, un ponton, une fête sans ces joyeux personnages colorés ? Parmi elles, on trouve d'excellents rameurs, des hommes d'avant-garde et des smutjes, aussi bien en mer que sur l'eau. Mais malheureusement, un jour, on ne voit plus la navigatrice si enthousiaste. Pourquoi ? Parce que "lui" - l'homme, le capitaine - a abandonné le sport pour une raison ou une autre. Laisse-les courir ! Ce sont les descendantes des "navigatrices" de 1879. Mais une nouvelle génération est déjà en train de naître. Ai-je entendu l'autre jour une jeune fille dire - permis de conduire, bien qu'elle n'ait que 16 ans, mais du sang de marin en quatrième génération : "Je ne me marierai qu'avec quelqu'un qui fait de la voile, car je veux rester dans le coup !"

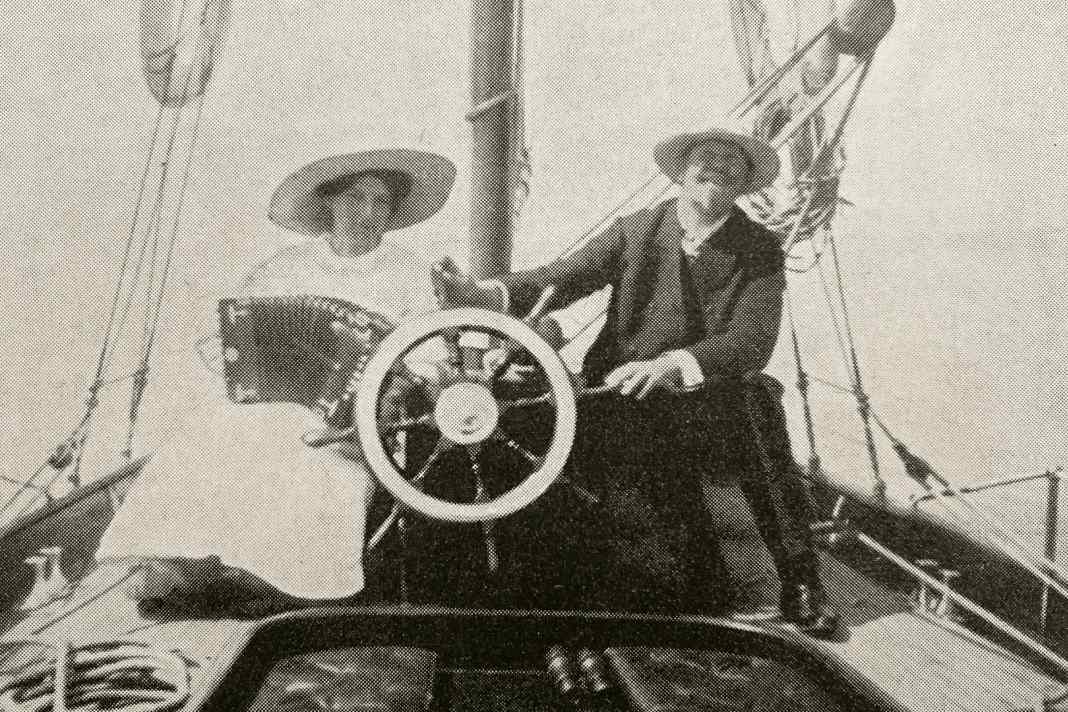

Käthe Bruns, journaliste spécialisée dans la voile : une pionnière à la barre et à la plume

Née à Berlin (1879-1970), elle a grandi au bord du lac Wannsee en tant que fille d'un passionné de voile, a passé chaque minute de son temps libre sur l'eau et a vécu de près les débuts de ce sport. Elle a épousé un membre fondateur de l'ASV de Berlin et a navigué avec lui sur des mers exigeantes. Après la mort de ce dernier en 1928, Bruns est devenue la première journaliste allemande spécialisée dans la voile et a écrit pendant de nombreuses années pour le YACHT. Bruns a navigué jusqu'à la fin de sa vie.

La rétrospective "La voile au féminin" est parue dans le dernier numéro de YACHT classic, en vente depuis le 21 mai (disponible ici). Les abonnés de YACHT recevront le magazine gratuitement chez eux. Vous pourrez également y lire le portrait du fondateur du chantier naval Henry Rasmussen, l'histoire du "Nordwest" et passer en revue la Classic Week 2024 grâce aux photos de Nico Krauss.