Historique: Naufrage de deux équipages avec des issues différentes - d'un côté le jeu d'équipe, de l'autre le cannibalisme

Morten Strauch

· 17.05.2025

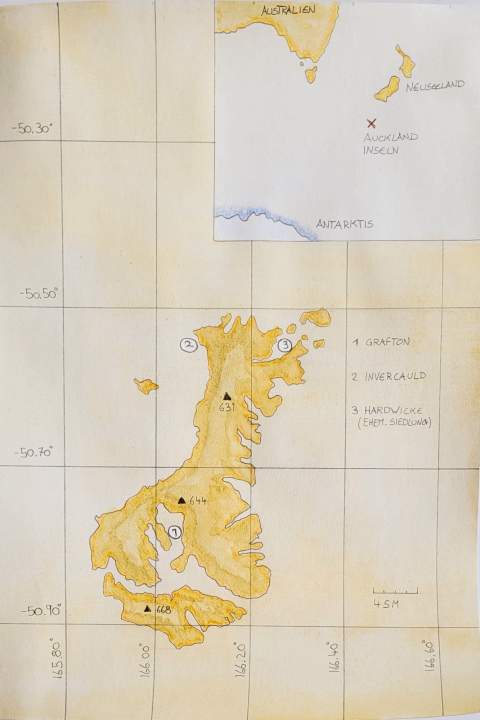

Sydney, novembre 1863 : des tonnes de blocs de grès sont chargées sur la petite goélette à voiles carrées "Grafton" afin d'augmenter le ballast existant en fonte à un total de 25 tonnes. Le navire doit être conduit pour une mission audacieuse vers l'île Campbell dans le sud de l'océan Pacifique. Celle-ci se trouve au milieu des "cinquante furieux", la zone tristement célèbre située sous le 50e parallèle, où les vents se poursuivent sans frein autour du globe. La rumeur veut que cette île inhabitée abrite une mine d'étain très productive qui n'attend que d'être exploitée.

A lire également :

L'équipage n'est composé que de cinq hommes, car il ne s'agit que d'une mission d'exploration qui doit localiser et revendiquer la mine sans faire de vagues. Le capitaine Thomas Musgrave et le Français Raynal, un chercheur d'or et un survivant, mènent l'expédition. L'équipe est complétée par deux marins et un cuisinier affreusement défiguré par la lèpre.

Le 2 décembre, l'ancre tombe devant l'île Campbell, mais malgré des recherches intensives, aucune ressource minière n'est trouvée. Désabusés, les hommes décident fin décembre de remettre les voiles en direction de Sydney. Sur le chemin du retour, ils prévoient de faire une brève visite aux îles Auckland afin d'y tuer des otaries et des phoques dont le tran rapporterait au moins un peu de profit.

Naufrage du "Grafton" en janvier 1864

Le jour de l'an, le "Grafton" entre dans le détroit entre l'île principale et l'île Adams, située au sud. La longue-vue permet de découvrir des hordes de mammifères marins très convoités ; l'équipage a bon espoir. Dans quelques jours, ils veulent remplir leurs tonneaux d'or liquide. Les hommes s'enfoncent toujours plus loin dans la baie, d'abord vers l'ouest, puis vers le nord. L'après-midi du 2 janvier, le "Grafton" jette enfin l'ancre par sept brasses de profondeur, mais sans distance de sécurité suffisante par rapport aux rochers. Un deuxième fer de fond doit corriger cette anomalie, mais dès la nuit, un ouragan se lève et une chaîne d'ancre se rompt. L'ancre restante commence à glisser. Une fuite sous voile est impossible, si bien que la goélette est jetée sur un récif.

Les hommes fixent désespérément les provisions et l'équipement à la poupe surélevée. L'équipage lui-même se protège sommairement sous une toile goudronnée en espérant en Dieu et au lendemain matin.

À la lumière du jour, l'annexe non endommagée est mise à l'eau sous le vent, ce qui permet à l'ensemble de l'équipage de se sauver à terre avec quelques pièces d'équipement. Sur la plage, les naufragés, trempés et grelottant de froid, se protègent sommairement sous une tente de fortune. Ils auraient préféré se noyer rapidement dans les flots plutôt que de mourir de faim dans d'atroces souffrances sur une île déchirée par la tempête.

"Les phoques étaient plus que de la viande pour l'équipage du 'Grafton'. Leur bile servait d'huile pour les lampes et de savon. Les peaux pour les vêtements. Même le sang était utilisé : comme encre pour les journaux intimes".

Mais ils reprennent vite courage, car l'épave contient de nombreux matériaux qui peuvent être utilisés pour construire un abri. Et une chose est claire dès la première minute pour l'équipage hétéroclite composé de personnages très différents : ce n'est qu'en se serrant les coudes qu'ils auront une chance de survivre !

Les hommes ramènent donc à terre des planches, des cordages et des outils comme des pioches ou des haches pour construire une tente solide. En outre, plusieurs sacs de sel, un sextant, un fusil, de la poudre à canon, des casseroles, des poêles, 100 livres de biscottes, 50 livres de farine, du thé, du sucre, des épices et même six livres de tabac peuvent être récupérés. Ce ne sont pas les pires conditions pour survivre, mais les hommes sont conscients qu'un bateau de sauvetage ne pourrait pas arriver avant au moins dix mois - si jamais il était envoyé.

Début de l'hiver austral

Le capitaine Musgrave, en particulier, tombe dans la dépression en pensant à sa famille. Mais grâce à son inventivité, Raynal parvient toujours à motiver ses camarades. Ainsi, ils se mettent rapidement d'accord sur la nécessité de construire une maison pour survivre à l'hiver subarctique. Ils font également preuve de discipline lors des repas. Les naufragés avalent à contrecœur le premier rôti d'otarie, dont l'odeur et le goût sont peu ragoûtants.

Achevée après deux mois de travaux, cette cabane de 24 pieds sur 16 est un petit chef-d'œuvre. Elle est stratégiquement située à l'embouchure d'un ruisseau, sur une colline surplombant la baie. Outre des éléments de mât pour l'ossature, du bois de fer local, des débris de roche plats et du mortier de calcaire coquillier cuit ont été utilisés. La pièce maîtresse est un four dont le tuyau d'évacuation est fabriqué à partir des plaques de cuivre du revêtement de la coque. Il est accompagné d'une table, de deux bancs et d'une petite bibliothèque. La lumière du jour est assurée par trois petites fenêtres en verre du "Grafton". Les hommes baptisent solennellement leur maison "Epigwaitt". Un terme utilisé par les Indiens d'Amérique du Nord, qui signifie "près de la grande eau".

Les mouches blanches, présentes en masse, sont un fléau épuisant. Par tous les temps, elles assiègent tout ce qui pourrait servir de lieu de ponte pour leurs œufs. Les jours plus chauds, les mouches des sables déchirent chaque parcelle de peau libre. Régulièrement, une troupe part à la chasse aux phoques, soit à pied, soit en annexe. Les oiseaux de mer, les coquillages et les poissons viennent parfois diversifier le menu.

Des règles claires assurent la survie

En prévision de l'hiver qui approche, certains phoques sont découpés, salés et suspendus sous la charpente en guise de jambon. Malgré cela, les marins souffrent de malnutrition, qui se manifeste par des nausées, des problèmes intestinaux et de l'abattement. Les glucides, le sucre et la vitamine C font défaut. Pour y remédier, il suffit de manger une plante en rosette malodorante qui, une fois cuite, constitue un accompagnement bienvenu.

Le groupe se donne beaucoup de mal pour étouffer les disputes dans l'œuf. La peur d'une éventuelle escalade, qui pourrait avoir des conséquences fatales pour tous, est trop grande. Musgrave est élu démocratiquement chef de groupe, quel que soit son rang. Avec sa nature aimable mais déterminée, il fait régner l'ordre, surveille le respect des règles et répartit les tâches quotidiennes. Afin d'éviter tout abus de pouvoir, la communauté s'accorde avec son chef sur le droit de le destituer dans de tels cas et d'en désigner un nouveau.

L'"Invercauld" coule en mai 1864 au large des îles Auckland

A environ 20 miles au nord-ouest d'Epigwaitt, le voilier écossais en carré "Invercauld" heurte un récif des îles Auckland, arrachant la quille et emportant l'équipage dans les flots déchaînés. En un clin d'œil, le navire prend l'eau, tous les hommes ne savent pas nager et atteignent la plage salvatrice.

"Les officiers de l''Invercauld' ordonnent aux moussaillons d'aller chercher de l'eau dans un ruisseau proche. Ils préfèrent boire dans l'une des bottes puantes plutôt que de se lever eux-mêmes".

Lorsque le nouveau jour se lève, l'appel de recensement révèle que dix-neuf hommes ont survécu. L'étroite plage en forme de fer à cheval sur laquelle ils sont accroupis se trouve au pied d'une falaise presque verticale qui s'élève à plus de trois cents pieds. En fouillant les débris échoués à la recherche de nourriture, ils ne trouvent que deux livres de biscuits trempés et la même quantité de viande de porc salée. Le capitaine Dalgarno semble paralysé, il ne fait pas effectuer de recherche ordonnée pour trouver un abri ou de la nourriture. Les disputes et l'égoïsme marquent dès le premier jour la cohabitation. Pendant des jours, les hommes végètent sur la plage et se nourrissent d'algues, de petits poissons ou de plantes qui poussent dans les fissures des rochers.

Le groupe décide alors de tenter l'ascension pour trouver un environnement plus prometteur. Ils laissent sur la plage un marin blessé qui n'est pas en mesure de grimper. Son arrêt de mort est prononcé. En haut des falaises, certains parviennent à abattre un petit cochon. Le foie cru est immédiatement mangé et le sang encore léché sur le sol. Le reste est préparé à la hâte sur un feu et avalé.

Le lendemain matin, le cuisinier et trois autres hommes partent de leur propre chef dans l'espoir d'abattre d'autres cochons. Personne ne les arrête, le capitaine continue de sombrer dans l'apathie. Alors le marin Holding tente de continuer à guider ses camarades, la plupart pieds nus et dans un état de faiblesse.

Il pleut des cordes et la température est juste au-dessus du point de congélation. Mais faute de grade d'officier, Holding n'a aucun pouvoir de commandement, et dès que le crépuscule tombe, la troupe refuse de faire un pas de plus. Au moment de faire le feu, les chasseurs les rejoignent à nouveau, mais sans les cochons - et sans le cuisinier, qui s'est abandonné, épuisé. Il ne reste plus que 17 survivants. Le groupe continue de se désagréger.

Epigwaitt, 23 mai 1864

Première chute de neige. Les lions de mer quittent la baie. Les hommes du "Grafton" partent régulièrement en quête de nourriture pour de longues expéditions. Mais malgré la taille raisonnable de ce petit îlot, il est quasiment impossible de s'aventurer dans la partie nord, trop encombrée et accidentée. Plus d'une fois, Musgrave se tient sur le point culminant d'Auckland pour scruter la mer à la recherche de voiles et esquisser l'île. Il ne se doute pas du drame qui se joue au même moment dans le nord.

Dix survivants de l'"Invercauld" ont entre-temps réussi à rejoindre une plage au nord-est. Ils y trouvent des limaces et parviennent à tuer des poissons et des mouettes. Début juin, ils tombent sur les ruines du village de Hardwicke, abandonné depuis douze ans. L'euphorie initiale disparaît rapidement, car tout ce qui était utile a été emporté par les colons. L'horreur ne cesse de s'aggraver, les gens meurent les uns après les autres de faim et d'épuisement. On en arrive même à un homicide involontaire suivi d'un cannibalisme.

Noël 1864 sur les îles Auckland

À Epigwaitt, le moral est au plus bas, car l'espoir d'un sauvetage est définitivement perdu. Avec le courage du désespoir, la décision est prise de modifier l'annexe afin de pouvoir prendre la fuite vers la Nouvelle-Zélande. Un plan ambitieux, car les outils et les moyens de travail nécessaires font défaut. Leur fabrication est déjà une tâche herculéenne : Raynal bricole pendant une semaine un soufflet de forge à partir de restes d'épaves et de peaux de phoque, afin de pouvoir fabriquer plus tard des outils avec. Un bûcher recouvert de tourbe est construit pour les charbons de bois de la forge, également nécessaires.

Dans un processus d'apprentissage continu, les pioches et les anneaux de fer donnent naissance à de nouveaux outils comme des pinces et des perceuses, ainsi qu'à des moules pour fabriquer des clous, des burins et des scies. Pendant ce temps, les trois derniers survivants autour du capitaine Dalgarno prennent la mer à bord d'un petit bateau bricolé pour se rendre sur l'île de Rose Island, située au large et distante de seulement 500 mètres. Les lapins sauvages et les bébés phoques y abondent, ce qui améliore quelque peu l'état d'esprit et la cohésion.

22 mai 1865

Un an après le naufrage de l'"Invercauld", le miracle se produit : le navire espagnol "Julian" vogue sous leurs yeux dans la baie opposée de Port Ross. Ils allument un feu et hurlent à pleins poumons. Et effectivement, une chaloupe est mise à l'eau pour ramener les échoués à bord. Vingt-deux de leurs camarades ont eu moins de chance et sont morts dans d'atroces souffrances.

Mi-juin, le nouveau chef-d'œuvre de l'équipage du "Grafton" est également prêt pour la traversée risquée. Baptisé "Rescue", le bateau a été allongé à 17 pieds, surélevé et doté d'un pont. Seul hic : le bateau modifié ne peut plus accueillir que trois personnes, les deux restantes devant rester sur l'île.

Musgrave fait naviguer le bateau en cinq jours à travers la mer d'hiver agitée jusqu'en Nouvelle-Zélande et sauve ses camarades restés sur place au cours d'une odyssée de sept semaines sur un ostréiculteur. Tous ont survécu.

Les îles d'Auckland

Les îles ont été découvertes en 1806 par le capitaine Bristow, un baleinier britannique, qui y a lâché des cochons pour la première fois. En 1840, l'explorateur britannique James Clark Ross y a jeté l'ancre avec ses navires "Terror" et "Erebus". Ross fit dessiner des cartes, relâcha des animaux domestiques dans la nature et planta des baies et des légumes avant de poursuivre sa navigation en direction de l'Antarctique. Plus tard, il proposa d'y établir une colonie pénitentiaire. Mais en 1849, Charles Enderby tenta plutôt de coloniser les îles pour y établir une base baleinière.

Environ 150 hommes, femmes et enfants ont été installés sur l'archipel isolé pour gagner leur vie en cultivant des légumes. Moins de trois ans plus tard, l'expérience fut interrompue en raison des circonstances défavorables et des excès de violence et d'alcool, les îles furent à nouveau abandonnées à la nature - jusqu'à ce que le "Grafton" et l'"Invercauld" y fassent naufrage en 1864. Plus tard, des stations de sauvetage ont été installées pour faciliter la survie des futurs naufragés. Depuis 1998, les îles sont un site du patrimoine mondial de l'UNESCO strictement protégé. Les visites à terre ne sont autorisées que dans des cas exceptionnels et avec un accompagnement.