Les traces de l'une des plus grandes aventures nautiques allemandes sont rares. La littérature allemande sur la voile ne fait aucune mention du voyage du yacht de Kiel "Te Rapunga". Et même YACHT, en tant que chronique de la voile allemande, ne sait guère raconter d'histoire à ce sujet. La seule chose que l'on trouve dans le numéro 22/1924 est la déchirure d'une belle ogive, dessinée par un jeune constructeur de bateaux du nom de Günther Niemeyer de Kiel et mise sur la quille à Schwerin. C'était il y a près de 100 ans. Peu après, en 1930, "Te Rapunga" quittait le fjord de Kiel avec son skipper et propriétaire de 41 ans, Georg Dibbern.

Au printemps 1934, le YACHT annonce "une performance extraordinaire". Entre-temps, "Te Rapunga" avait changé de gréement pour devenir un ketch et avait atteint San Francisco en Californie après avoir parcouru 30 000 miles nautiques en Méditerranée, dans l'Atlantique et dans le Pacifique. La première terre ferme de Georg Dibbern, après 101 jours de mer depuis Panama, fut le St. Francis Yacht Club, juste à côté d'un grand chantier bruyant et gênant. Des années plus tard, le Golden Gate Bridge devait en résulter. "Nous espérons que le capitaine Dibbern nous donnera prochainement de plus amples détails à ce sujet", conclut l'article de YACHT. Par la suite, on n'y a plus jamais entendu parler de "Te Rapunga". Pourtant, jusqu'à sa mort en 1962, Dibbern a parcouru plus de 100 000 miles nautiques. Mais ni lui ni son bateau ne sont jamais rentrés dans leur pays. Pourtant, son histoire est l'une des plus passionnantes de la voile allemande.

La relation intime avec l'eau

Georg Dibbern, qui se fera plus tard appeler George, grandit au tournant du siècle non loin du fjord de Kiel et entretient dès son plus jeune âge une relation intime avec l'eau grâce à son père, capitaine d'un grand voilier dans la mer de Chine. Immédiatement après son baccalauréat, il s'engage sur le P-Liner "Pamelia" et navigue quelques années en mer avant de débarquer à Sydney pour y commencer une nouvelle vie. Il travaille dans le bâtiment, comme plongeur, acrobate et vendeur de canoës, avant de s'installer en Nouvelle-Zélande, où il est apiculteur et chauffeur pour les Maoris - jusqu'à ce que la Première Guerre mondiale atteigne même les îles les plus reculées du Pacifique. Considéré comme un espion potentiel, il est d'abord interné, puis rapatrié avec le comte von Luckner.

Une fois sur place, Dibbern fonde une famille et devient père de trois filles. Sa vie semble toute tracée. Il achète une ferme dans le Schleswig-Holstein et se fait embaucher comme agriculteur. Mais la mer ne le quitte plus. Il ne faut pas longtemps pour qu'il mette les voiles sur son bateau pointu "Te Rapunga". Le bateau a été conçu et construit par le frère de son ami d'enfance. Son nom signifie "désir" dans la langue des Maoris. Le but de son voyage doit être le pays de ses aspirations : Nouvelle-Zélande. L'endroit où il se sent le moins à l'étroit.

Georg Dibbern a suivi sa voie

Dibbern abandonne sa famille en Allemagne, malgré l'inflation et les troubles politiques. Froidement, mais avec la pleine conviction de faire ce qui est juste, de suivre un chemin tracé, une mission. A bord du bateau se trouvent son neveu Günter Schramm, surnommé "le second", et une amie, Dorothée Leber von Fritsch, surnommée Doe, qui, avec ses origines aristocratiques et un passé correspondant, donne un petit coup de pouce pour financer le voyage.

La caisse est toujours serrée en période d'inflation, et Dibbern prend donc occasionnellement des invités payants à bord. Mais après deux ans de voyages en charter en Méditerranée, il met enfin le cap à l'ouest avec Schramm, à l'automne 1932, sur l'Atlantique.

La traversée vers la Jamaïque se déroule sans incident. Le vent vient de l'arrière, le bateau se dirige en grande partie tout seul, et Dibbern se réjouit d'être assis dans le cockpit, de regarder la mer et de se laisser aller à ses pensées. Il a toujours porté un regard philosophique sur la vie, mais il apprécie désormais de remettre en question les comportements habituels. "Sur terre, j'étais toujours agité et en mouvement, je ne pouvais jamais m'asseoir et réfléchir à la vie", écrit-il pendant la traversée de l'Atlantique, "rester assis me semblait être une perte de temps. Mais ici, en mer ... que pouvais-je faire d'autre" ?

En savoir plus avec le "Te Rapunga" des États-Unis

En passant par la Jamaïque, "Te Rapunga" arrive au Panama et traverse le canal. Lorsqu'il découvre la ville de Cristóbal du côté américain, Dibbern est tenté de découvrir davantage les États-Unis. "Et si, après le canal, nous naviguions simplement vers le nord ? Vers la Californie ?", demande Dibbern à son second. "Si nous partons de 100 miles par jour, nous devrions passer 32 jours en mer", calcule Dibbern avec optimisme. Les deux hommes espèrent secrètement être à Los Angeles à temps pour les Jeux olympiques d'été. "Il y a beaucoup de calmes autour du Panama", fait remarquer Dibbern, "cela pourrait donc aussi être 40 jours. Partons plutôt sur 50. Ou peut-être même 60, si nous avons des vents contraires". Dibbern fait un nouveau calcul. "Pour être totalement en sécurité, nous nous ravitaillons pour 70 jours". Le dimanche 12 juin 1932, le "Te Rapunga" lève l'ancre. Sept semaines avant le début des Jeux d'été.

Mais dès le début, les progrès sont lents, des calmes entourent le navire jour après jour et le font rouler violemment dans la lourde houle. "Seulement 70 milles en deux jours", note Dibbern, "le pont est aussi chaud qu'une plaque de cuisson et dégage de la vapeur même lorsque nous y faisons tomber de l'eau". Trois jours plus tard, la situation ne s'est pas améliorée. "Trente milles en 24 heures. Je ne sais pas pourquoi on bouge, ça ne peut pas être à cause du vent". Chaque jour, Dibbern a au programme la réparation de la grand-voile mise à rude épreuve, qui bat dans la houle et se déchire constamment à nouveau.

Ce n'est qu'après deux semaines en mer que la météo est clémente avec les deux marins. Le vent revient et "Te Rapunga" peut à nouveau enregistrer des distances acceptables. Après des jours de chaleur tropicale, le pont du bateau en bois est plein de fuites, des gouttes tombent dans les couchettes. Le temps se durcit, de fortes rafales s'abattent sur nous. La saison des ouragans a commencé, il y a constamment de la tension dans l'air.

Conditions météorologiques instables en mer

Le 23 juillet, le "Te Rapunga" se retrouve à nouveau dans un calme de plomb. "Les tortues flottent autour de nous comme des bacs à linge chavirés", note Dibbern. Mais il profite de chaque instant, se sent complètement décéléré et parle même de pouvoir continuer à naviguer ainsi indéfiniment. Jour après jour, il se laisse aller à ses pensées, réfléchit à la vie et formule ses réflexions et ses découvertes dans son journal de bord, qui deviendra bien des années plus tard son livre "Quest".

Après deux mois en mer, les réserves sont toutefois épuisées. "Même les cafards sont de plus en plus maigres et lourds", note Dibbern.

En même temps, la mer commence à les mettre à l'épreuve une fois de plus. Des vents contraires. Pendant des jours. Le cap vers l'objectif est à peine tenable. "Te Rapunga" croise. Pendant des semaines. "Nous ne sommes plus ici en croisière de plaisance. Ce voyage est devenu une étape de vie à part entière", note Dibbern. "Cette étape est un test, une mise à l'épreuve. Mes sens sont bien éveillés et aiguisés, car nous devons surmonter cette épreuve. Pour que nous puissions regarder en arrière et dire plus tard : Nous n'avons pas abandonné. Nous avons vaincu la mer".

Performance sportive de haut niveau de Georg Dibbern et Schramm

Lorsqu'il écrit ces lignes, les Jeux olympiques sont déjà terminés depuis deux semaines. Les journaux de Los Angeles parlent depuis longtemps d'autres choses. Mais Dibbern et Schramm réalisent eux-mêmes une performance sportive de haut niveau : maintenir le cap du navire, tenir bon et se contenter de la nourriture qui reste.

En rangeant, Dibbern trouve un vieux sac de petits pois séchés. "Ils doivent être à bord depuis Gibraltar", écrit-il. Mais toutes les tentatives pour les faire tremper dans l'eau et les rendre comestibles échouent.

Quelques jours plus tard, Dibbern retrouve son vieux moulin à café et a une idée lumineuse : il s'en sert pour réduire les pois durs en poudre et en faire une délicieuse soupe de pois. "Entre-temps, nous prolongeons les repas de plus de deux heures, de sorte qu'il ne nous reste plus que 22 heures avant le prochain".

Mais malgré toutes les privations, Dibbern est totalement en paix avec lui-même et avec son voyage. Le 98e jour en mer, il écrit : "Que savent les gens de la liberté sur les mers ? C'est un sentiment que personne ne peut décrire avec des mots. On ne peut que l'expérimenter. Oh, comme ce voyage m'a rendu heureux". Un jour plus tard : "99 jours en mer. Si nous avions encore de la nourriture, nous pourrions tout de suite retourner à Panama. Certes, tout est mouillé et sent mauvais à bord. Mais qu'est-ce que ça fait ? Nous avons 'vécu'. Je suis rempli d'une joie profonde. Quand vivrons-nous à nouveau aussi intensément ? Et que sont les Jeux olympiques à côté de cette expérience" ?

Le cœur du fabuleux voyage

Deux jours plus tard, "Te Rapunga" s'amarre à San Francisco. "Cette étape est-elle peut-être un symbole de ma vie, de mon avenir ?", se demande Dibbern dans son journal de bord, "Un signe que je peux surmonter tous les obstacles ?" Le trajet maritime de Panama à San Francisco restera la pièce maîtresse du fabuleux voyage de Dibbern, qui se poursuivra encore pendant trois décennies. Au cours de ces 101 jours de mer non-stop, il a pris conscience de beaucoup de choses. Avant tout sur ceci : Il est de son devoir de continuer à naviguer autour du monde en tant qu'ambassadeur des mers.

Mais tout d'abord, Georg Dibbern poursuit son voyage après un grand radoub du bateau, atteint Hawaï, puis les anciennes Samoa allemandes. En tant que skipper d'un yacht allemand, on attend de lui qu'il mette le nouveau drapeau allemand avec la croix gammée en guise de drapeau national. Mais il refuse et garde l'ancien à la place - car il n'a rien à voir avec la politique de son pays.

Georg Dibbern était "citoyen du monde et ami de tous les peuples".

Quelques années plus tard, après avoir atteint la Nouvelle-Zélande et poursuivi son voyage vers le Canada, Dibbern ira même jusqu'à créer son propre drapeau et à poursuivre son voyage avec. En 1940, alors que l'Allemagne a depuis longtemps attaqué la Pologne et que l'image d'un Allemand dans le monde a encore baissé, Dibbern finit même par concevoir son propre passeport. "Moi, George Dibbern", y déclare-t-il, "après de nombreuses années passées dans différents pays et dans les amitiés les plus étroites avec des personnes du monde entier, je vois ma place en dehors de toute nationalité, en tant que citoyen du monde et ami de tous les peuples".

Son projet de faire le tour du monde à la voile, libre de toute nationalité, n'aboutit que partiellement : Peu de temps après, en 1941, Dibbern est à nouveau arrêté en Nouvelle-Zélande comme espion potentiel. Alors qu'il est en prison, son premier et unique livre, "Quest", est publié aux États-Unis. L'écrivain Henry Miller le lit et voue une grande admiration à Dibbern. "Le long voyage n'est pas une fuite, c'est une quête. L'homme cherche un moyen d'être utile au monde. Ce n'est qu'au bout du voyage qu'il se rend compte de sa mission dans la vie, 'être un pont de bonne volonté'. C'est cela, Georg Dibbern, et bien plus encore", écrit Miller. De ce contact naît une amitié épistolaire. Miller s'engage pour la famille de Dibbern en Allemagne et la soutient pendant les années de guerre.

Aventure sous son propre drapeau

Lorsque Georg Dibbern est libéré de captivité en 1946, il met instantanément les voiles et continue à sillonner le Pacifique pendant près de deux décennies. Il participe plusieurs fois à la course vers la Tasmanie, subit deux démâtages et un échouage. Mais sa chance ne s'arrête pas là, il gagne même la loterie australienne et achète une petite île au large de la Tasmanie, qu'il exploite pendant trois ans. Dibbern commence à rédiger un autre livre qui raconte ses aventures sous son propre pavillon.

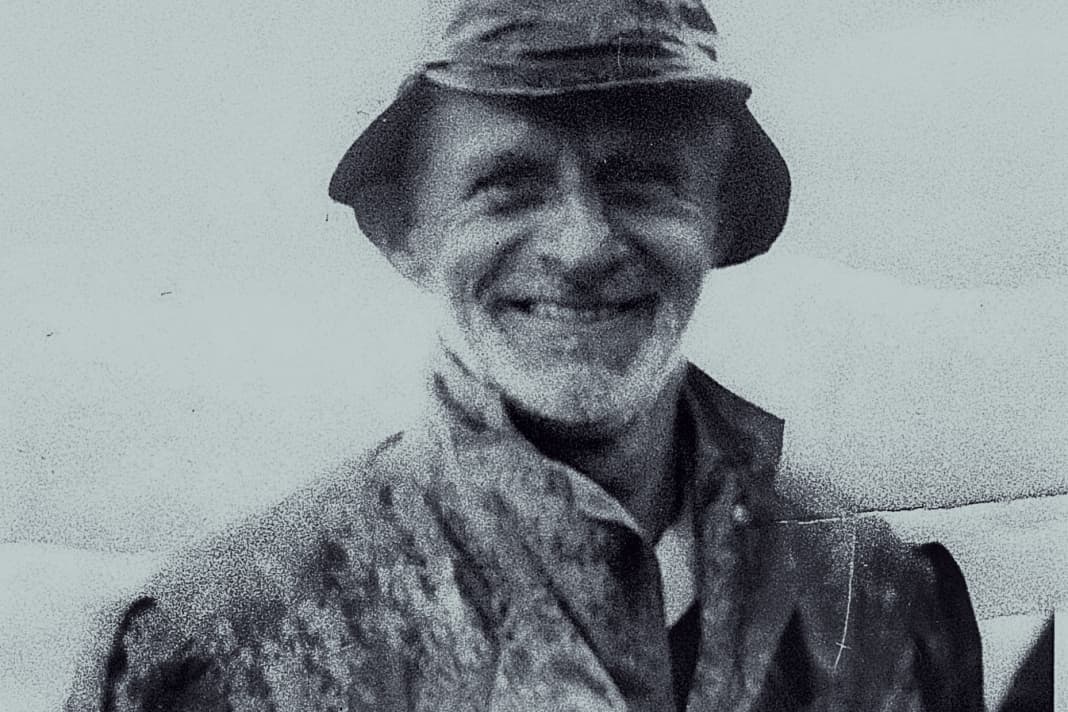

En juin 1962, alors qu'il se rend à la boîte aux lettres, l'homme, désormais âgé de 73 ans, est victime d'une crise cardiaque - et meurt. Dans sa poche, des amis trouvent une lettre dans laquelle il fait part à sa femme Elisabeth de ses projets de mettre les voiles une dernière fois avec "Te Rapunga". En direction de sa patrie. Pour "boucler la boucle" et revoir sa famille après 32 ans.

"Te Rapunga"

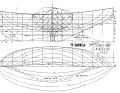

- Année de construction :1923

- longueur :9,8 m

- largeur : 3,3 m

- Profondeur : 1,5 m

- Refoulement :inconnu

- Du lest :3 t

- Surface de voile : 70 mètres carrés

- Refitdenmanmarine.com.au

SPITZGATT-KETSCH : "Te Rapunga" a été construit selon le projet de l'ingénieur naval Günther Niemeyer à Schwerin. La coque est en chêne et le pont en pitchpine. Pendant le voyage, Dibbern a transformé le bateau en ketch.

Livres sur Dibbern

Le livre "Quest" de George Dibbern a été publié en 1941 à New York et a été réédité en 2008. Il raconte l'histoire du voyage de Kiel à la Nouvelle-Zélande entre 1930 et 1934. Il a été traduit en allemand en 1965 et distribué par Claassen Verlag sous le titre "Unter eigener Flagge - Im Segelboot über die Meere der Welt". Pourtant, le livre ne traite pas du propre pavillon. La Canadienne Erika Grundmann a fait des recherches sur les traces de Dibbern. Sa biographie "Dark Sun", dans laquelle on peut lire l'histoire complète de la vie de Dibbern sur 544 pages, a été publiée en 2004. Les deux livres peuvent être commandés en anglais.

- Plus d'informations sous : georgedibbern.com