Dr. Burkard Watermann: "Un renversement de tendance n'est pas en vue" - la situation est si mauvaise en mer Baltique

Andreas Fritsch

· 07.06.2023

Dr Watermann, il y a 21 ans, les pays riverains s'étaient engagés à ramener la mer Baltique à un état proche de l'état naturel d'ici 2022. Est-ce que cet objectif a été atteint dans une certaine mesure ?

Dr Burkard Watermann : Non ! La mer Baltique est loin d'atteindre ces objectifs. Un très grand groupe de chercheurs a tout récemment élaboré un "Baltic Sea Health Index" afin de documenter l'état des efforts dans de nombreux domaines. L'état naturel convenu serait de 100 sur une échelle, après analyse des données, il est en moyenne d'environ 75 pour cent. Comme je l'ai dit, en moyenne. Il y a des régions qui se situent à 40%. Et il y a aussi des détériorations évidentes sur de nombreux points.

Par exemple ?

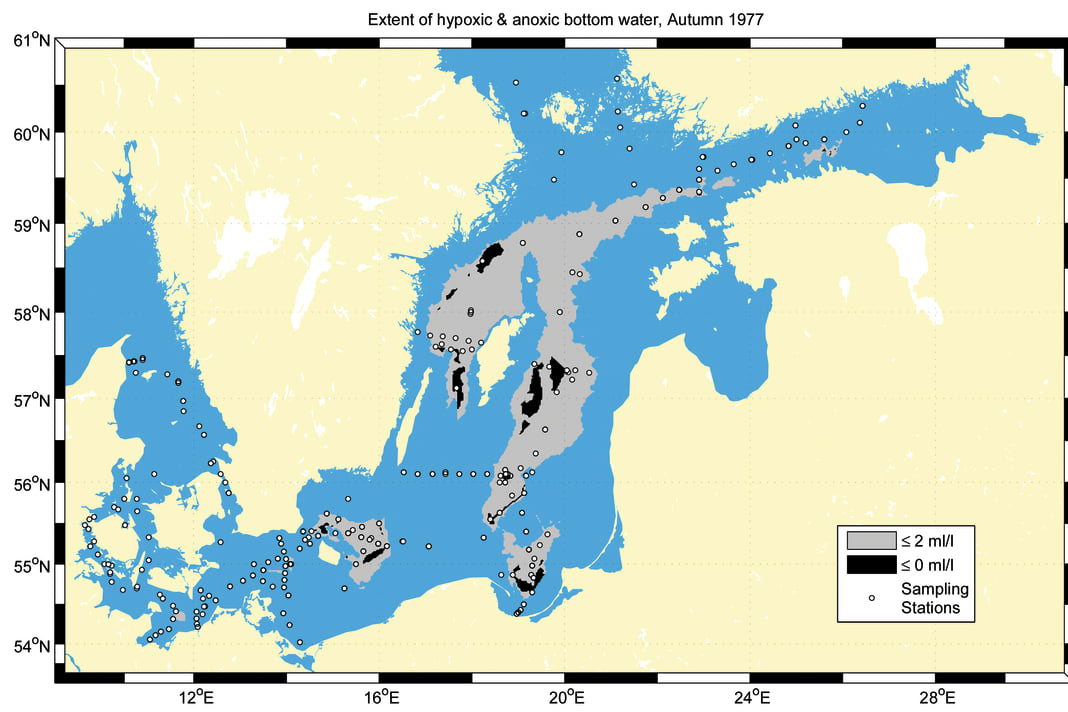

Par exemple, les zones mortes sans oxygène au fond de la mer Baltique s'étendent très considérablement. C'est une conséquence de l'eutrophisation beaucoup trop importante, c'est-à-dire de l'apport trop important de nutriments dans la mer Baltique. Il s'agit principalement de phosphates provenant de l'agriculture et de l'élevage industriel. Pour les eaux usées communales, il manque encore en partie de véritables bonnes stations d'épuration, bien que de grands progrès aient été réalisés dans ce domaine au cours des dernières décennies. C'est justement sur ce thème important que l'on est loin d'une véritable amélioration.

Dans quelle mesure le changement climatique affecte-t-il la mer Baltique ?

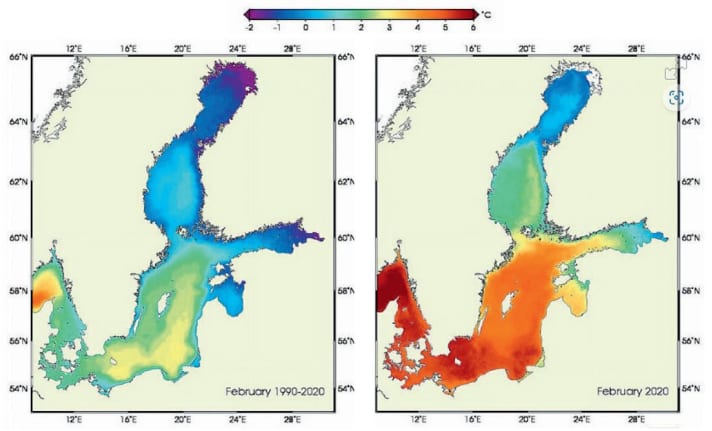

La mer Baltique fait partie des mers périphériques qui se sont le plus réchauffées au cours des dix dernières années. Elle se situe déjà à environ 0,6 degré. C'est tout à fait considérable. Cela renforce la fameuse chaîne : apport de nutriments, floraison du plancton, le plancton meurt, tombe au fond, où il y a un déficit d'oxygène. On peut prendre l'exemple du lac de Constance. Il était lui aussi extrêmement surchargé en nutriments, et ce n'est qu'au bout d'une vingtaine d'années que les stations d'épuration et les interdictions ont permis de renverser la vapeur.

Beaucoup trop chaud : la température de l'eau ne cesse d'augmenter

Mais que faudrait-il faire pour que la mer Baltique connaisse un renversement de tendance comme le lac de Constance ?

En ce qui concerne l'agriculture, l'étape décisive serait de passer à une agriculture biologique, en utilisant beaucoup moins d'engrais et en abandonnant l'élevage intensif. Actuellement, le lisier utilisé pour la fertilisation est épandu dans les champs et emporté dans la mer Baltique par le ruissellement des pluies.

Il n'y a donc pas d'amélioration en vue ? Le taux est d'environ 7% dans le nord-ouest et de 14% dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale.

Les Suédois et les Danois sont en effet plus avancés que l'Allemagne dans ce domaine. La part du bio y est nettement plus élevée et croît plus rapidement que chez nous. Pourtant, dans l'ensemble, il ne se passe pas assez de choses pour apporter une amélioration. Et le changement climatique s'y oppose également.

L'eutrophisation est donc l'un des problèmes majeurs, si ce n'est le plus important. Qu'est-ce qui cause d'autres problèmes à la mer Baltique ?

Certaines espèces animales et végétales sont prises dans plusieurs pièges : Au piège des nutriments et du climat s'ajoute celui de la pêche. Le hareng en est un bon exemple. Chez nous, il se reproduit le plus souvent dans le Greifswalder Bodden et ses environs. C'est là que les animaux viennent de l'Øresund. En raison de la hausse des températures, ils nagent plus tôt et fraient plus tôt que jamais. Par conséquent, les petits éclosent avant qu'il y ait suffisamment de zooplancton. En effet, celui-ci ne se développe pas en fonction de la température de l'eau, mais de la longueur du jour, c'est-à-dire des heures de lumière. Résultat : les jeunes harengs meurent de faim. Les animaux qui éclosent un peu plus tard sont également en danger. Beaucoup meurent de troubles du rythme cardiaque, car l'eau est trop chaude pour eux. En d'autres termes, la progéniture des harengs de nos côtes est extrêmement menacée.

Tout comme la morue ?

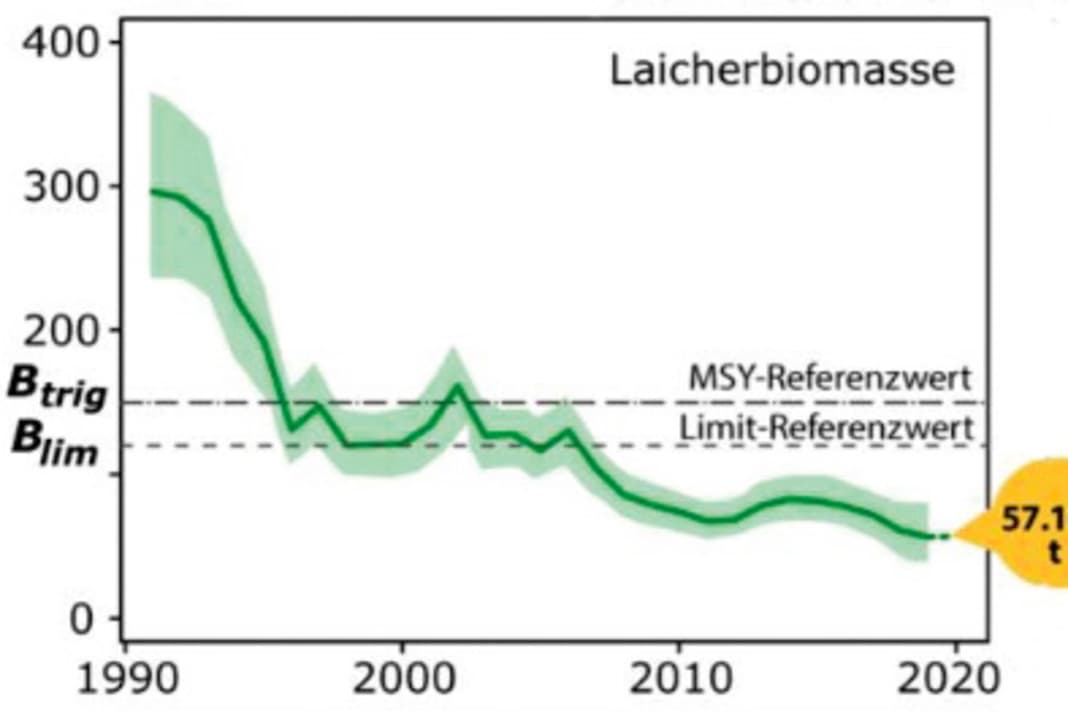

Oui, les cabillauds pondent leurs œufs sur le fond. Mais comme il y a de plus en plus de zones sans oxygène au fond, les larves meurent. L'Institut Thünen pour la pêche en mer Baltique ou Geomar à Kiel demandent donc depuis des années une réduction drastique des quotas de pêche. Il existe des études scientifiques très, très détaillées à ce sujet. Pourtant, les quantités pêchées ne sont pas réduites en conséquence, car on veut protéger les pêcheurs des pertes économiques.

L'afflux d'eau de la mer du Nord a toujours été important pour la teneur en oxygène de la mer Baltique. Est-ce que cela a changé ?

L'afflux d'eau de la mer du Nord, riche en oxygène et en sel, diminue depuis de nombreuses années au cours des mois d'hiver. L'augmentation simultanée des nutriments dans l'eau fait que les fleurs de plancton mourantes tombent au fond en bien plus grand nombre et provoquent une diminution de l'oxygène. Les zones mortelles observées depuis longtemps au fond de la mer Baltique, où il n'y a plus d'oxygène et où toute vie meurt, continuent malheureusement de s'étendre.

Zones de mort au fond : la mer Baltique manque d'air pour respirer

N'y a-t-il pas eu une annonce, il y a trois ou quatre ans, selon laquelle la pêche serait désormais réglementée par les autorités de contrôle sur la base de critères scientifiques ?

Oui, cette déclaration d'intention des autorités existait, mais elle n'a tout simplement pas été mise en œuvre. Pourtant, dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale, le hareng est le pain et le beurre des pêcheurs. S'ils le perdent complètement, il y aura vraiment une grande détresse sur la côte. Les instituts de recherche de la mer Baltique qui s'occupent de ce sujet s'accordent à dire qu'une action coordonnée de tous les riverains de la mer Baltique et de la mer du Nord pour adapter les quotas de pêche permettrait d'inverser la tendance. Mais si rien ne change, on se dirige tout droit vers une catastrophe pour la pêche.

De combien de pour cent les stocks de cabillaud et de hareng ont-ils diminué ?

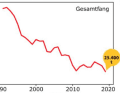

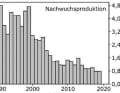

Les captures de hareng ont chuté d'environ 75 pour cent entre 2000 et 2019. Mais ce qui est pire, c'est le recul de ce que l'on appelle le recrutement du hareng, c'est-à-dire le nombre de jeunes poissons. Ici, nous sommes presque à zéro. C'est vraiment, vraiment dramatique ! Pour le cabillaud également, ce taux n'est plus que de dix pour cent environ de la progéniture initiale. C'est effrayant !

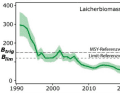

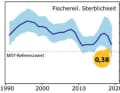

Indicateur environnemental du hareng : si la mer Baltique va mal, les stocks de poissons en pâtissent

Quel est l'impact sur le marsouin ? Il vit aussi de ces poissons.

Le marsouin commun est présent dans la mer Baltique en deux populations relativement distinctes : l'une dans la partie occidentale de la mer Baltique et l'autre dans la partie centrale de la mer Baltique, dans les eaux autour de Rügen. La population de l'ouest maintient plus ou moins ses effectifs, mais les chercheurs ne sont pas tout à fait d'accord sur ce point. Dans la partie centrale de la mer Baltique, donc aussi sur la côte du Mecklembourg-Poméranie occidentale, la population de marsouins est en revanche clairement en recul. Pour l'instant, les marsouins profitent encore de la réduction extrême du nombre de cabillauds, car ils peuvent désormais se tourner vers leur nourriture, par exemple le sprat. Mais ils doivent aussi s'adapter, car ils ne peuvent plus guère manger de cabillaud et doivent se rabattre sur des poissons plus petits. Tout est très étroitement lié. Un signal encourageant est toutefois que les Suédois veulent créer une zone protégée pour la baleine entre Gotland et Öland. C'est là qu'elle semble se reproduire le plus.

Existe-t-il des recensements récents concernant le marsouin commun ?

Nous avons la chance que le musée maritime de Stralsund dispose d'une application qui permet aux plaisanciers de signaler facilement les observations de baleines et de phoques, photos à l'appui. Grâce à cela et aux comptages effectués à l'aide des sons des baleines enregistrés par des microphones sous-marins, le Meeresmuseum dispose d'une base de données incroyable. Nous parlons ici de plus de 2.000 données qui n'auraient pu être collectées autrement qu'au prix d'un énorme effort financier. On ne peut donc qu'encourager tous les navigateurs à signaler leurs observations afin d'améliorer sans cesse les données. Certes, cela ne sauvera pas les marsouins, mais on saura au moins quelle est leur situation. Après tout, il ne reste plus qu'environ 500 animaux dans le centre de la mer Baltique.

L'une des rares nouvelles positives concerne les phoques. Il y en aurait près de 24.000 dans toute la mer Baltique, après avoir été presque exterminés.

Oui, c'est vrai, les phoques gris se sont également très bien rétablis dans le golfe de Botnie. On le remarque désormais même sur la côte allemande, notamment dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale. Mais les animaux doivent bien sûr se nourrir, ils deviennent donc des concurrents alimentaires des marsouins. Heureusement, les phoques se tournent aussi vers d'autres espèces de poissons, comme les poissons plats. Leur population se maintient encore assez bien. En bref, on constate une augmentation réjouissante du nombre de phoques.

Selon eux, les principaux moyens de sortir de ce dilemme seraient que l'agriculture réduise ses apports en nutriments dans l'eau et que la pêche diminue ses quotas de pêche. Au lieu de cela, on assiste actuellement à un énorme débat sur la création d'un nouveau parc national en mer Baltique le long de la côte du Schleswig-Holstein. N'est-ce pas de la poudre aux yeux ?

En théorie, le parc national doit établir des zones de protection dans lesquelles la pêche est interdite. Cela signifie que l'on supprime complètement la pression de la pêche dans de petites zones. Cela se heurte bien sûr à une forte résistance de la part des pêcheurs. Ils disent que ce n'est pas possible, parce que c'est là que se trouvent nos zones de pêche. C'est pourquoi il existe un vaste débat sur d'autres méthodes de pêche. Les prises accidentelles sont également un gros problème. Les filets tuent énormément de poissons dont on ne veut pas parce qu'ils sont beaucoup trop petits. Cela signifie qu'il ne faut pas toujours parler de la taille des mailles des filets, mais les remplacer par une pêche à la palangre ou par des pièges à poissons qui sont plus sélectifs. Si l'utilisation des chaluts diminuait de cette manière, on pourrait faire face à la pression de la pêche de manière beaucoup plus efficace. Un certain quota de pêche serait en effet maintenu. De nombreux instituts de recherche préconisent aujourd'hui une telle solution.

Des méthodes de pêche plus douces aideraient davantage les stocks de poissons que de nouvelles zones de protection à petite échelle au large des côtes".

Du côté de l'UE ou du gouvernement fédéral, un tel projet serait pourtant relativement facile à piloter. Qu'est-ce qui l'empêche ?

Les résistances sont très fortes. La pêche au chalut de fond, la pêche au filet dormant est établie, les cutters sont conçus pour cela. Il faudrait tous les rééquiper. C'est une discussion dans laquelle certains sont d'accord et disent que pour ne pas couler, nous devons nous reconvertir. D'autres, en revanche, font signe que tout cela est exagéré. C'est comme pour le changement climatique : jusqu'à ce que l'on accepte qu'il est là, cela peut prendre du temps. Pendant ce temps, on risque de passer les points de basculement, après lesquels il n'y a plus de retour en arrière possible.

Comment les plaisanciers peuvent-ils apporter leur contribution face à des problèmes aussi importants ? Nombreux sont ceux qui souhaitent apporter leur aide, mais qui craignent, par exemple dans le cadre de la discussion sur les parcs nationaux, que des zones d'interdiction de mouillage soient mises en place ou qu'ils soient même exclus. C'est un peu ce que l'on connaît en Méditerranée, où les herbiers de posidonie sont protégés.

C'est vrai, nous connaissons ce problème en Méditerranée. Lorsqu'un bateau au mouillage lève l'ancre un peu plus fort, vous vous retrouvez rapidement avec un grand cercle de 30 mètres dans lequel la chaîne de l'ancre détruit les herbiers. C'est ce que l'on veut éviter. La croissance de l'herbe est extrêmement lente, à peine un centimètre par an. Ici, dans la mer Baltique, nous n'avons certes pas la même chose, mais nous avons une herbe marine apparentée, qui est très importante en tant que réservoir de carbone pour l'atmosphère. La question est de savoir s'il y a des herbiers marins dans les zones qui doivent devenir des zones protégées. Dans de nombreuses zones que j'ai connues jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. En tout cas, je n'ai pas encore entendu parler d'une discussion sur les champs de bouées. Mais il est clair que si des herbiers sont présents, ils doivent être protégés.

Qu'est-ce que cela signifie par rapport aux projets de parcs nationaux ?

Le chemin vers le parc national doit être un processus transparent et non une décision prise par des groupes de travail à huis clos : il doit y avoir des réunions de discussion ouvertes, sinon cela ne donnera rien. Nous avons beaucoup à apprendre des Hollandais et des Suédois. Là-bas, cela fonctionne mieux et l'acceptation par la population est ensuite plus élevée. Mais j'ai de très bons contacts au ministère. D'après ce que j'entends, ils ont compris qu'il ne peut pas y avoir de décision à huis clos qui heurterait les gens. D'un autre côté, il est clair que nous devons faire quelque chose pour la mer Baltique.

Concrètement, que peuvent faire les plaisanciers ?

Par exemple, ne pas manger de poissons qui sont fortement menacés. Le cabillaud, il faut d'abord le laisser de côté pour que la demande diminue. Un autre point important, même s'il est plus intéressant pour les amateurs de bateaux à moteur : faire attention à la limitation de vitesse ! Les bateaux à moteur font un bruit fou sous l'eau à partir de dix nœuds de vitesse. On le sous-estime souvent. Or, il est prouvé que ce bruit perturbe entre autres les marsouins.

N'est-ce pas encore plus vrai pour la construction d'éoliennes ?

C'est vrai, les travaux de battage nécessaires sont en partie très bruyants. Cela a déjà été reconnu comme un problème. Il existe désormais des règles selon lesquelles des amortisseurs annulaires sont placés sur le mât de battage lors des travaux de battage, ce qui permet de réduire les émissions sonores jusqu'à 30 pour cent. Ce genre de choses donne de l'espoir. Les biologistes marins et nous-mêmes sommes désormais plus souvent consultés avant de tels grands projets de construction. Les entreprises de construction et les ingénieurs ne peuvent en effet pas connaître tous les problèmes que leurs travaux entraînent pour l'environnement. En revanche, il est possible de reporter ensemble des phases entières de construction si celles-ci menacent la reproduction d'une espèce à un moment donné.

Il semble donc que le navigateur individuel puisse faire relativement peu de choses, mais que de grandes décisions doivent être prises à la place, n'est-ce pas ?

Bien sûr, il reste toujours la question épineuse de l'antifouling : dans quelle mesure ai-je une influence négative sur l'environnement marin avec la peinture sous-marine de mon bateau ? Conformément à la législation européenne, toutes les substances actives antisalissures doivent être autorisées. Ce processus dure maintenant depuis 25 ans. Nous avons quelques substances actives approuvées, certaines sont encore en cours d'évaluation, comme le cuivre. Mais nous n'avons pas un seul produit approuvé. Cela s'explique par le fait que les antifoulings n'agissent pas seulement sur la coque, mais aussi dans l'environnement, car certains produits se dissolvent dans l'eau. C'est là qu'intervient le débat sur les microplastiques.

Les antifoulings autopolissants libèrent des microplastiques ?

Oui. Avant, on pensait que tous les liants qu'ils contiennent allaient simplement se dissoudre et disparaître, se dégrader. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Ils se déposent dans les sédiments, et pas seulement le cuivre. Je suis conscient que jusqu'à présent, les alternatives sans biocides ne sont pas aussi efficaces que les antifoulings contenant des biocides. Mais il existe de plus en plus de procédés sans biocides qui fonctionnent, à condition que l'on mette la main à la pâte pendant la saison et que l'on enlève une fois la vérole et les moules qui viennent de se développer. En d'autres termes, il faut aller dans l'eau et frotter la végétation avec une éponge ou utiliser l'une des nouvelles installations de lavage de bateaux.

Je croyais que nettoyer la coque soi-même était illégal ?

Avec un antifouling sans biocide sur la coque, ce n'est pas illégal. Bien sûr, à condition qu'il n'y ait pas d'anciennes couches toxiques en dessous. Il suffit que le revêtement reste intact. Mais je n'aurai jamais une coque complètement exempte de salissures avec un revêtement sans biocide. Comme je l'ai dit, il faut s'en occuper soi-même de temps en temps. En Suède, cela se pratique déjà dans certains endroits. Si l'on s'accommode du fait que la végétation est présente dans une certaine mesure, mais qu'elle n'adhère que faiblement, alors il existe des alternatives. Il existe aujourd'hui toute une série de produits sans biocides pour les bateaux de plaisance.

Mais sur la côte de la Baltique, on entend souvent parler d'une végétation extrême sur les bateaux sous-marins. Pour de nombreux propriétaires, c'est bien sûr une vision d'horreur. Est-ce aussi une conséquence du réchauffement climatique ou d'influences environnementales nocives ?

Tous les organismes qui se fixent sur la végétation se reproduisent par l'intermédiaire de larves qui nagent librement. Et celles-ci sont à leur tour soumises aux courants marins, elles ne peuvent pas nager à contre-courant. Selon la direction du vent, les larves sont soit poussées vers l'intérieur des ports, soit vers l'extérieur. Si le vent souffle fort dans le port au moment de l'éclosion des larves, de nombreuses autres larves viennent s'ajouter à celles déjà présentes. Vous pouvez alors observer la croissance des moules et des balanes sur les coques et les poteaux. Les directions des vents et les courants dominants sont donc déterminants pour les différentes évolutions annuelles de la végétation. Suite à l'augmentation de la température de l'eau, nous sommes de plus en plus confrontés à la situation suivante : les balanes, en particulier, ne commencent pas seulement à se reproduire au printemps à partir de dix degrés Celsius. Mais elles ont aussi souvent une deuxième phase de reproduction, en août ou en septembre. Cela n'arrivait que rarement auparavant.

Le changement climatique, quand même ?

Oui, et autrefois, il était courant que de nombreuses véroles meurent de froid en hiver, donc clairement à cause du froid, mais aussi à cause de la glace. Aujourd'hui, cela n'existe presque plus. C'est pourquoi elle survit en bien plus grande quantité qu'auparavant et peut se reproduire dès le printemps.

La question de la mer Baltique et de l'environnement semble être très difficile. Apparemment, les choses n'avancent pas beaucoup. N'est-ce pas frustrant pour vous en tant que chercheur ? Ou est-ce que les choses commencent à bouger, notamment grâce aux récentes protestations de jeunes militants écologistes ?

Vous avez raison, c'est déjà très frustrant. Car les problèmes ne diminuent pas, mais augmentent. Nous le remarquons notamment dans le Atlas de la végétation que nous réalisons pour l'Agence fédérale de l'environnement. Par exemple, le ver corallien australien est soudainement apparu. Il pose maintenant de tout nouveaux problèmes. Au début, il n'existait que sur la côte ouest, mais maintenant il est apparu à Rostock sur la Warnow, probablement introduit par des bateaux de commerce. Il se multiplie à une vitesse fulgurante et bouche par exemple les fentes de refroidissement des moteurs. J'ai déjà vu des moteurs en Z dont l'hélice n'était plus qu'une boule de corail après une saison. Le ver aime l'eau saumâtre et s'est reproduit à merveille dans la partie inférieure de la Warnow. Personne ne peut dire quelles espèces invasives nous aurons encore. Ce n'est évidemment pas agréable. Ce n'est pas comme si, après 20 ans de recherche, nous avions une solution, et c'est tout.

Les seuls gagnants de la croissance accrue des algues dans la mer Baltique seraient donc les méduses ?

Elles se réjouissent bien sûr de l'abondance de nutriments, du surplus de plancton, et elles ont de moins en moins de concurrence avec les jeunes poissons. Tant que les populations de poissons ne se rétabliront pas et que l'apport de nutriments ne sera pas réduit, je crains que les méduses ne diminuent pas non plus.

Vous êtes vous-même navigateur et propriétaire d'un bateau amarré sur la mer Baltique. Peut-on encore se détendre en faisant de la voile avec toutes ces connaissances ?

Si, si, c'est toujours un plaisir fou ! Je m'aperçois que j'en ai d'autant plus besoin que je lis des publications scientifiques qui mettent en évidence de nouveaux problèmes. Ce qui est fou, c'est que lorsque je navigue sur la mer Baltique, beaucoup de soucis et de pensées restent au port. Je pense que c'est ce dont on a besoin pour reprendre des forces. Ce n'est pas une fuite, on y revient toujours. Mais on revient plus fort. Cet effet n'est pas à sous-estimer, je le constate de plus en plus.

Dr. Burkard Watermann

Ce biologiste marin dirige à Hambourg l'institut de recherche privé LimnoMar - Laboratoire de recherche marine et limnique et de pathologie comparative. Il s'intéresse en particulier depuis maintenant 30 ans à l'impact de la navigation de plaisance et professionnelle sur les eaux intérieures et côtières.

Plus d'infos sur limnomar.de