Météorologie épisode 2: Comment se forment les anticyclones et les dépressions

- Première partie Les bases.Le vent, la pression atmosphérique, la température, l'humidité et bien plus encore. Quels changements ces paramètres provoquent-ils en interaction ?

- Deuxième partie : Des hauts et des bas. Quelle est l'influence des formations de pression sur le développement du vent, comment se forment-elles et quelles sont les constellations qui peuvent être dangereuses pour les navigateurs ?

- Troisième partie : Risques liés à la météo. Brouillard ou orage, grêle ou ouragan : comment les navigateurs reconnaissent à temps que le mauvais temps menace. Plus : comment les effets locaux influencent la météo sur place

- Quatrième partie : Planification de l'itinéraire. Préparer sa croisière de manière optimale grâce aux informations météo, aux services spéciaux et aux applications - comment faire et ce à quoi il faut faire très attention

Partie 2 : Sous pression- de hauts et de bas

de Sebastian Wache

Après avoir abordé les bases dans la première partie, nous allons maintenant voir les choses en grand : dans ce texte, nous allons nous intéresser aux systèmes de pression dans l'atmosphère. Mais avant de les passer en revue, nous devons d'abord voir comment, où et pourquoi ils se forment. Pour ce faire, prenons un peu de recul par rapport à la Terre et imaginons que nous regardons notre planète depuis la station spatiale ISS. Outre la grande partie bleue des océans et les surfaces terrestres sombres, les nombreuses et grandes taches blanches sautent immédiatement aux yeux : les nuages.

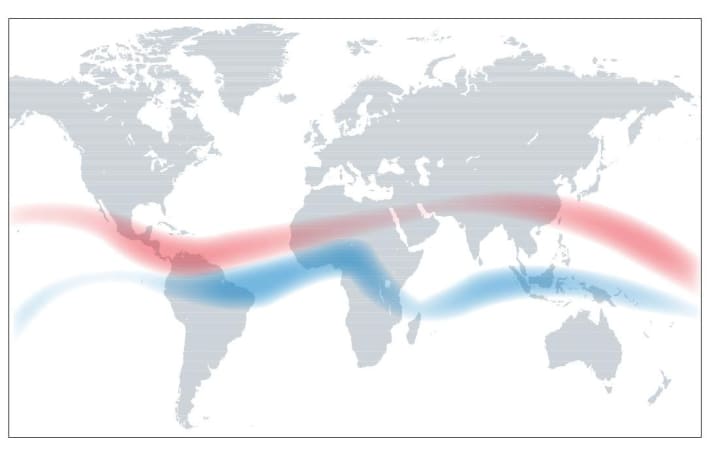

En y regardant de plus près, il est même possible d'identifier des modèles clairs. Au niveau de l'équateur, par exemple, on trouve une véritable bande de nuages qui fait le tour du globe. Dans cette bande, les nuages sont souvent d'un blanc éclatant. Cela s'explique par le fait qu'ils peuvent pousser très haut dans la région équatoriale, jusqu'à la zone glaciaire. Ils forment alors la forme la plus élevée des cumulus. Nous y reviendrons plus tard, lorsque nous parlerons du front froid. Tournons d'abord notre regard de l'espace un peu plus au nord. On remarque généralement quelques petits nuages convectoriels, souvent peu denses, jusqu'à ce que nous arrivions à environ 30 degrés de latitude nord. Là, on découvre souvent une immense zone sans nuages. Ce n'est qu'au-dessus des plans d'eau que le ciel n'est pas toujours exempt de nuages.

La cause de ce phénomène : vers 30 degrés nord, l'atmosphère s'affaisse : L'air tombe de haut en bas et se réchauffe, ce qui permet aux nuages de se dissiper. Nous nous souvenons du première partie de la série sur la météo Plus de pression génère de la chaleur, mot-clé : pompe à air. Une vaste ceinture de haute pression, par exemple l'anticyclone des Açores, se trouve à la latitude du pays.

Mais comme les masses d'air qui viennent d'en haut doivent aussi aller quelque part plus tard au sol, elles s'écoulent hors du centre de l'anticyclone. Nous avons appris à ce sujet que l'air souffle toujours de la haute vers la basse pression. Ainsi, en partant de 30 degrés nord et de l'anticyclone, l'air retourne d'où il vient : vers l'équateur et le couloir de basse pression qui s'y trouve. C'est ce que l'on appelle la zone de convergence intratropicale.

Les mouvements d'air vers cette région ne sont rien d'autre que les fameux alizés. Comme ils sont déviés vers la droite en raison de la rotation de la Terre, les vents ne viennent pas directement du nord, mais plutôt du nord-est. Les alizés de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud se rencontrent alors à l'équateur.

Vent et formation des nuages

Outre le fort ensoleillement qui réchauffe directement l'air et donc très fortement, les vents convergents favorisent également la formation de nuages. De plus, les vents s'annulent mutuellement, de sorte qu'il n'y a pas de nuages dans les régions montagneuses. les "pots-de-vin" (voir ci-dessous) près de l'équateur est très faible. Cette circulation au sol de 30 degrés nord ou sud vers l'équateur et inversement à une altitude d'environ 18 kilomètres de l'équateur jusqu'à 30 degrés nord et sud s'appelle la cellule de Hadley.

Outre cette cellule, il en existe deux autres : la cellule polaire produit un courant de vent du pôle jusqu'à environ 60 degrés nord au sol et en retour en altitude. Cet anticyclone froid polaire peut ainsi transporter des masses d'air plus fraîches vers le sud, plus chaud. Entre cette cellule et la cellule de Hadley, c'est-à-dire entre 30 et 60 degrés nord, existe en outre la cellule de Ferrel. Elle est dirigée par les deux autres et est donc une cellule passive. Elle n'en est pas moins responsable de notre temps : c'est elle qui nous envoie souvent des masses d'air chaud en provenance de la ceinture de haute pression, chez nous généralement l'anticyclone des Açores. Toutefois, un petit problème se pose précisément au niveau de la mer du Nord et de la mer Baltique : c'est là que la cellule de Ferrel rencontre la cellule polaire. Cela signifie qu'ici, l'air chaud du sud rencontre directement l'air froid du nord. Certes, les masses d'air sont d'abord séparées par une barrière naturelle. C'est ce que nous appelons la limite des masses d'air ou le front polaire.

Mais l'air chaud est plus léger et peut aussi se dilater davantage. L'air froid se comporte exactement à l'inverse. Si nous montons maintenant de quelques étages dans l'atmosphère, nous constatons par exemple que les zones où nous ne mesurons plus que 500 hPa de pression atmosphérique - ou 300 hPa - se situent à des hauteurs très différentes dans les deux masses d'air. Au-dessus de l'Europe, les zones où la pression atmosphérique est de 300 hPa près de la limite de la masse d'air se situent à environ 10,2 kilomètres d'altitude du côté chaud, alors qu'elles ne sont qu'à 9,7 kilomètres du côté froid. Et ce, de manière très rapprochée. Il y a donc un saut marqué dans le niveau de pression en altitude. Celui-ci doit être compensé.

Le jet-stream

C'est un vent fort qui en est responsable : le jet stream. On peut aisément imaginer que cette bande de vent, qui fait également le tour de la Terre, devient plus forte lorsque les différences de température sont plus importantes. L'expansion de la colonne d'air vers le haut est alors plus forte, et donc la hauteur des niveaux de pression sur un petit espace.

Sous le jet-stream, on trouve donc toujours le front polaire. Un autre facteur entre en ligne de compte, car les masses d'air sont encore strictement séparées sur le front, et il ne se passerait pas grand-chose. Si quelque chose doit se produire, c'est-à-dire une activité météorologique, ce front polaire doit se déplacer. Cela se fait également par le biais de la bande de vent fort en altitude : en temps normal, le vent se déplace dans cette bande d'ouest en est. Mais comme toute la colonne d'air est reliée entre elle, les changements de direction ou les passages d'obstacles au sol - par exemple les Montagnes Rocheuses, le Groenland ou les montagnes norvégiennes - se répercutent sur l'ensemble du système. Les obstacles au sol modifient donc en même temps le comportement de l'écoulement de la bande de vent fort en altitude ; le jet-stream commence à méandrer, c'est-à-dire à prendre sa forme ondulée.

L'air froid peut alors progresser vers le sud, dans des régions plus chaudes, et l'air chaud vers le nord, où il fait plus froid. De plus, les masses d'air forment des courbes et des tourbillons dans ce type d'écoulement. Nous voyons souvent ce phénomène se produire près de l'Islande : une dépression islandaise typique se forme.

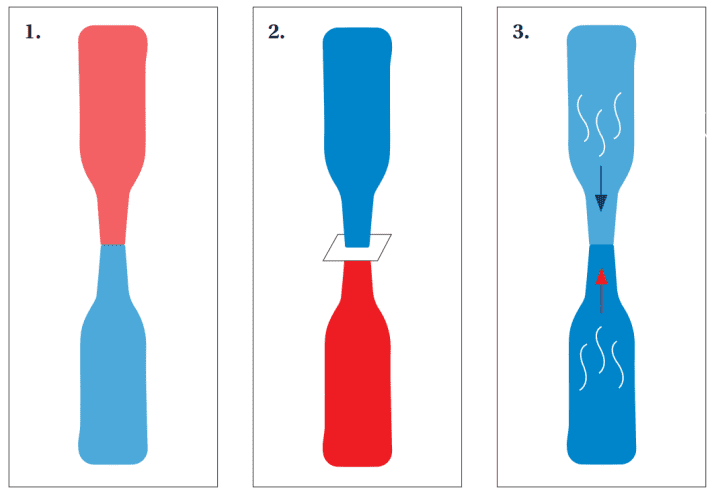

Règle générale pour les zones de basse pression

Posez maintenant votre poing légèrement ouvert devant vous, de manière à pouvoir tenir une bouteille, le pouce vers le haut. La règle dite de la main droite montre comment l'air souffle autour d'une dépression chez nous et où l'air s'écoule à l'intérieur du noyau de la dépression. Les vents qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre se rencontrent au centre et montent vers le haut. Mais dans un premier temps, les masses d'air ne se rencontrent pas directement, elles sont toujours séparées les unes des autres en raison de leurs différences de densité et de température. Si une telle dépression se déplace par exemple de l'Islande vers la mer Baltique, le vent souffle sur son flanc est en direction du sud. L'air chaud est alors transporté vers le nord. Il glisse d'abord lentement sur l'air froid devant lui. Et il apporte avec lui un peu plus d'humidité. Des nuages se forment ainsi en altitude. Les cirrus sont donc des signes précurseurs typiques d'un front chaud. Comme l'air chaud remplace peu à peu l'air froid au sol également, le processus de glissement se poursuit jusqu'en bas. Cela signifie qu'après les nuages de glace en altitude, d'autres nuages dits stratus s'empilent jusqu'à ce que la couverture nuageuse soit également fermée dans la zone inférieure d'environ deux kilomètres d'altitude. Ensuite, il fait généralement beaucoup plus chaud au sol : nous sommes dans le secteur dit chaud.

Selon l'étendue du secteur, le temps peut être chaud et ensoleillé plus longtemps. Mais un front froid suivra plus tôt avec la même dépression ou peut-être plus tard avec une autre. En effet, ce tourbillon de basse pression apporte justement sur son dos des masses d'air froid en provenance du nord. Et ce sont généralement les événements les plus spectaculaires de notre météo. Nous savons en effet que l'air plus chaud peut retenir davantage d'humidité. Imaginons maintenant que nous ayons une chaude journée d'été avec 30 degrés Celsius ou plus. Si, en plus, l'air contient un certain taux d'humidité, il n'est pas seulement étouffant, mais il y a littéralement "de l'orage dans l'air".

Quand un front froid rencontre de l'air chaud

Nous avons donc une bonne quantité d'énergie dans l'atmosphère. Il ne nous manque plus qu'une allumette pour déclencher l'"explosion". Si le front froid arrive rapidement de l'ouest, tout se passe très vite. En effet, l'air froid qui suit ce front ne s'engouffre pas seulement dans le sol. Au contraire, toute la colonne d'air est froide. Tel un chasse-neige, le front froid s'engouffre dans l'air chaud et humide. Les frottements au sol ralentissent quelque peu le front. C'est ainsi que l'air froid se dépasse lui-même en altitude et le précède légèrement.

A ce stade, nous avons affaire à ce que l'on appelle une stratification instable en altitude. Soudain, l'air froid se trouve au-dessus de l'air encore chaud au sol. Une fois de plus, la nature veut équilibrer cela et elle le fait, et de manière soudaine ! Le froid descend et chasse la chaleur, qui est propulsée à toute vitesse vers le haut. Ce faisant, elle se refroidit, laisse échapper de la vapeur d'eau et des nuages se forment. Comme tout va si vite, les nuages s'élèvent comme des sources jusqu'à la zone glacée de l'atmosphère. Contrairement au front chaud, où les nuages s'empilent lentement. Cette croissance verticale des nuages, également appelée convection, libère de l'énergie supplémentaire du paquet d'air. Celle-ci est à son tour utilisée, de sorte que sous nos latitudes, les nuages peuvent finalement s'accumuler jusqu'à douze kilomètres d'altitude en été.

Mais ensuite, c'est fini. Car à partir de cette altitude commence la stratosphère, dans laquelle l'ozone naturel intercepte une grande partie du rayonnement solaire. Ici, il y a donc une couche chaude sur une couche froide. C'est stable et cela empêche la croissance des nuages. À partir d'environ sept kilomètres d'altitude, nous sommes déjà dans la zone de glace. Là, les cumulonimbus gelés s'effilochent de tous les côtés. Il se forme une véritable enclume nuageuse, que l'on connaît bien dans les manuels scolaires. C'est d'ailleurs cette formation qui apporte de fortes pluies, de la grêle et des orages.

Mais revenons à l'image du chasse-neige : si l'air en altitude précède celui au sol, on comprend qu'une certaine rotation puisse se produire. Une situation qui favorise ce que l'on appelle un rouleau de rafales, le nuage Arcus. C'est un phénomène très marqué, qui s'étend souvent sur toute la largeur, se détachant ainsi du mur sombre de l'orage.

Il y a déjà beaucoup de pression, souvent avant la pluie. Mais la pluie est souvent suivie d'un autre vent violent, car à l'intérieur d'un nuage, le froid dit d'évaporation joue également un rôle. Tout le monde connaît ce phénomène lorsqu'il sort de l'eau après une baignade et qu'un léger vent souffle. On a vite froid si l'on ne se sèche pas rapidement. C'est aussi ce qui se passe dans la tour des nuages. Non seulement il pleut, mais il se refroidit aussi lui-même. Or, l'air froid est plus lourd, et c'est pourquoi il s'échappe littéralement des tours de source blanches vers le sol. Ce sont ces rafales d'averses qui constituent généralement le plus grand danger si l'on ne réduit pas suffisamment tôt sa surface de voile. La bonne nouvelle : en raison de leur vitesse de déplacement, les fronts froids sont souvent déjà passés après 30 minutes. Derrière, la température baisse sensiblement. En été, on observe ainsi des différences de température de 15 degrés Celsius en peu de temps au même endroit.

L'occlusion apporte de l'air plus froid et des averses

Le troisième front d'une dépression est l'occlusion. Il s'agit d'un front mixte dans lequel le front chaud et le front froid se sont déjà réunis. La dépression n'a donc plus guère d'oppositions de températures qui se perturbent - et c'est pourquoi une telle dépression ne vit plus très longtemps.

Mais ce type de fronts apporte également du temps. Généralement de la même manière que les fronts froids, car l'air derrière le front est souvent un peu plus frais qu'avant. Là aussi, il faut plutôt s'attendre à des averses qu'à des pluies terrestres prolongées.

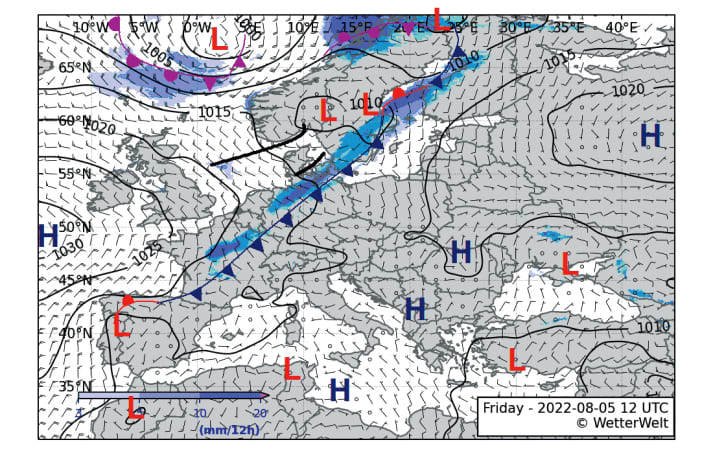

Une autre ligne est toujours visible sur les cartes météo. Elle est généralement dessinée en noir et s'étend transversalement aux isobares, les lignes de même pression atmosphérique. Il s'agit d'auges arrière, c'est-à-dire de lignes de creux à l'arrière des dépressions. Là aussi, les masses d'air convergent généralement, un soulèvement se produit - et ce sur le côté ouest et donc froid des dépressions. Ces lignes et le temps qui y est associé ne doivent donc pas être sous-estimés. Dans les cas extrêmes, les gouttes peuvent apporter un temps plus violent qu'un front froid ou une occlusion qui les précède.

Le baromètre, entre autres, nous indique si une situation d'auge suit. Si, par exemple, après le passage d'un front froid, le baromètre n'augmente pas assez fortement et qu'il redescend peu de temps après, il faut s'attendre à un nouveau passage de pression important. La direction du vent peut également être un indice : Dans le cas idéal, le vent tourne au nord-ouest derrière une dépression après tous les fronts. S'il ne le fait pas, ou pas complètement, mais qu'il se repositionne au sud-ouest, cela indique également le passage d'un creux.

Résumons donc la situation : Nous avons vu dans la première partie les paramètres de base et voici maintenant ce que sont réellement les dépressions et les anticyclones et comment ils se forment. Nous avons également abordé les fronts et les premiers dangers météorologiques, notamment en relation avec le front froid. Mais ce ne sont pas les seuls dangers météorologiques auxquels les navigateurs peuvent être confrontés. Certains se produisent même en l'absence de vent et par temps calme. D'autres dangers sont limités localement et se répètent régulièrement. D'autres encore ne sont à craindre qu'à certaines périodes de l'année. En outre, même les constellations météorologiques qui se sont formées à des milliers de kilomètres de chez nous peuvent arriver jusqu'à nous et bouleverser nos systèmes météorologiques sur la mer du Nord, la Baltique ou à l'intérieur des terres.

C'est l'objet de la troisième partie. Après avoir considéré l'ensemble de la situation, nous reviendrons - du moins en partie - à une échelle plus réduite. En attendant, retenons que le temps doit toujours être considéré globalement. Il est marqué par trois cellules dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Sous nos latitudes, la cellule polaire et la cellule de Ferrel se rencontrent. La zone où se rencontrent les masses d'air chaud et froid est appelée front polaire ; c'est là que se forment les dépressions et que se situe le jet-stream mondial. De plus, les dépressions transportent de l'air chaud et froid, notamment par leurs fronts.

Le pot au noir

La zone de convergence intratropicale est une ceinture de basse pression qui fait un tour complet de la Terre au niveau de l'équateur. Dans cette zone, les vents alizés de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud se rencontrent. On n'y trouve donc généralement que des vents très faibles. Mais cette zone se déplace au fil des saisons. Lors de l'été boréal ou austral (voir graphique), la ceinture se déplace, surtout sur terre, jusqu'à parfois dix degrés nord ou sud. Il y a également des déplacements au-dessus de l'eau. Cela influence les alizés. Si les alizés du sud-est se retrouvent dans l'hémisphère nord, ils subissent une déviation vers la droite et deviennent ainsi des vents du sud-ouest. En revanche, les alizés du nord-est peuvent être contraints de franchir l'équateur pendant l'été austral et y subir une déviation vers la gauche. Ils soufflent alors du nord-ouest.

Attention au vent contre le courant

Pour la direction du vent, nous parlons toujours de l'endroit d'où vient le vent. Pour le courant d'eau en revanche, nous parlons de sa direction. Si les données du GRIB indiquent la même direction pour le vent et le courant, il se peut que nous soyons en présence d'une situation vent-courant dangereuse pour les navigateurs !

La force de Coriolis

C'est ce qu'on appelle une force apparente. Personne ne tire sur les masses d'air en soi. Elles sont déviées par la rotation de la Terre, car elles ne sont pas directement reliées à la Terre. Comme si cela ne suffisait pas, la Terre tourne aussi à des vitesses différentes. Elle tourne plus vite à l'équateur qu'aux pôles, où se trouve son axe de rotation. Imaginez que vous êtes assis sur une chaise tournante et que vous tenez quelqu'un par la main. On tourne soi-même autour de l'axe de la chaise et la personne qui tient la main court à toute allure autour de la chaise. Les masses d'air qui viennent maintenant du nord sont plus lentes que la terre en dessous. Ainsi, la Terre s'éloigne de l'air, qui est dévié vers la droite dans l'hémisphère nord. Si l'air vient de l'équateur et s'écoule vers le nord, il prend la vitesse du degré de latitude zéro et devance légèrement la Terre, plus lente, avec également une déviation vers la droite. Dans l'hémisphère sud, en revanche, il se dirige vers la gauche.

Science des nuages

Les cirrus ne se forment pas seulement lorsque le front chaud glisse et atteint la zone de glace, mais aussi lorsque les nuages sources d'un front froid se forment à haute altitude et gèlent également en altitude. Les cirrus sont souvent considérés comme des signes avant-coureurs de fronts chauds. Mais si le vent d'altitude un peu plus fort emporte les cirrus d'un cumulonimbus d'un front froid si loin en avant qu'ils sont déjà visibles de loin comme le seul type de nuage, la règle est la suivante : on peut se tromper sur les cirrus ! On ne sait donc pas encore lequel des deux fronts va se lever. Il convient d'observer l'évolution des nuages. Si les nuages continuent de s'amonceler, la situation reste détendue et il pourrait pleuvoir. Mais s'ils commencent à gonfler, il est judicieux de se préparer rapidement à du mauvais temps, voire à des intempéries.

L'auteur : Sebastian Wache

Sebastian Wache est météorologue diplômé ; il travaille en tant qu'expert en prévisions météorologiques maritimes et en routage météorologique professionnel ainsi qu'en tant que conseiller en croisière et en régate chez Wetterwelt GmbH à Kiel. Il transmet régulièrement ses connaissances aux navigateurs dans le cadre de séminaires. En outre, il présente avec le Dr Meeno Schrader les prévisions quotidiennes pour le Schleswig-Holstein à la télévision NDR. Wache est lui-même passionné de voile et préfère naviguer sur la mer du Nord et la mer Baltique.