Météorologie épisode 1: Les paramètres qui influencent la météo pour les navigateurs

YACHT-Redaktion

· 08.09.2022

Dans cette série :

- Partie 1 : Les bases.Le vent, la pression atmosphérique, la température, l'humidité et bien plus encore. Quels changements ces paramètres provoquent-ils en interaction ?

- Deuxième partie : Des hauts et des bas. Quelle est l'influence des formations de pression sur le développement du vent, comment se forment-elles et quelles sont les constellations qui peuvent être dangereuses pour les navigateurs ?

- Troisième partie : Risques liés à la météo. Brouillard ou orage, grêle ou ouragan : comment les navigateurs reconnaissent à temps que le mauvais temps menace. Plus : comment les effets locaux influencent la météo sur place

- Quatrième partie : Planification de l'itinéraire. Préparer sa croisière de manière optimale grâce aux informations météo, aux services spéciaux et aux applications - comment faire et ce à quoi il faut faire très attention

Par Sebastian Wache

Partie 1 : les bases

Tout le monde parle de la météo pour les navigateurs, et tout le monde sait mieux. De plus, les prévisions météo ne sont jamais justes ou, si elles le sont, elles ne le sont que pour les trois prochains jours. Tels sont les préjugés courants. Il est vrai que personne ne peut garantir des prévisions exactes à 100 %. Néanmoins, s'intéresser à la météo est un plaisir, malgré toutes les incertitudes qui en découlent. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait des études de météorologie pour cela. Même les profanes peuvent développer un très bon sentiment pour les différents paramètres et particularités qu'impliquent le temps et les modèles qui le calculent. En investissant un peu de temps, on apprend par exemple rapidement à interpréter les différentes prévisions, de sorte qu'aucune mauvaise surprise ne nous attend en mer. Ne plus être confronté à des évolutions imprévues des vents et des précipitations, c'est effectivement possible de nos jours - grâce à la technique moderne et à l'Internet et ses voies de communication rapides !

Avant de se lancer tête baissée dans le monde des données de mesure et des cartes météo colorées, il convient de se pencher un peu sur les bases. Certains connaissent peut-être encore quelques notions grâce aux cours de permis de conduire des bateaux de plaisance ou de voile. D'autres, en revanche, manquent peut-être totalement de connaissances en matière de météorologie, même s'ils naviguent depuis longtemps. C'est pourquoi cette série de quatre articles sur la météo a pour but de fournir une base de connaissances météorologiques sur laquelle chacun pourra ensuite s'appuyer.

Météo, temps et climat

Commençons par les différents paramètres de la météo pour les navigateurs, qui influencent le vent et les précipitations. Mais pour cela, il faut d'abord clarifier ce qu'est la météo. En fait, ce terme ne désigne rien d'autre que l'état physique actuel de l'atmosphère. En lisant cet article, levez donc un instant la tête et regardez par la fenêtre ou depuis le cockpit. Ce que vous voyez alors, c'est la météo et donc l'état actuel de l'atmosphère autour de vous.

Si un certain temps, typique de la saison, devait se maintenir pendant plusieurs jours - par exemple une situation de brouillard en automne ou une période de chaleur en été -, nous parlons alors de conditions météorologiques. Le troisième terme est le climat. Il reflète les statistiques sur les événements météorologiques des 30 dernières années au moins. Si l'on entend dire que le mois dernier, il a fait 1,5 degré de plus ou 150 pour cent de moins, cela se base sur une période de référence climatique de 30 ans. Ces statistiques, qui définissent certaines normes météorologiques, permettent de déterminer dans quelle mesure l'état actuel de l'atmosphère s'écarte de l'"état normal".

Mais revenons au temps, c'est-à-dire aux événements qui se déroulent quotidiennement au-dessus de nos têtes. Commençons par le premier paramètre : la température. Tout le monde sait comment la mesurer : avec un thermomètre. L'unité est également connue : Degrés Celsius. Mais ce n'est pas le cas dans le monde entier, car aux États-Unis, on travaille en degrés Fahrenheit. Par exemple, 32 degrés Fahrenheit correspondent à zéro degré Celsius, 68 degrés Fahrenheit à 20 degrés Celsius. Et pour en rajouter une couche, l'unité scientifiquement correcte pour la température est le kelvin. C'est très déroutant, c'est pourquoi nous nous en tenons ici à l'unité de Monsieur Celsius, qui est pour nous tangible et connue.

Ce que dit la température

La température, quelle que soit son unité, est une mesure de la température d'un objet. Pour nous, météorologues, cet objet est l'air, ou plutôt un paquet d'air. En effet, nous considérons toujours un volume standard d'un mètre cube d'air, c'est-à-dire une boîte remplie d'air d'un mètre de long, de haut et de large. Selon le réchauffement ou le refroidissement, ce paquet d'air peut être plus chaud ou plus froid. Afin d'obtenir des mesures comparables, on utilise ce que l'on appelle des cabanes météorologiques ou thermiques. Il s'agit de boîtes de mesure installées à deux mètres au-dessus du sol et contenant différents instruments de mesure. L'un d'entre eux est le thermomètre.

Pour éviter qu'un tel caisson de mesure ne s'échauffe trop au soleil et pour que l'air circule toujours à l'intérieur, il est peint en blanc et possède des lamelles sur tous les côtés. Cela permet de garantir que la température à l'ombre est toujours déterminée. L'installation à une hauteur de deux mètres doit en outre empêcher les influences du sol, comme le cas échéant le rayonnement de la chaleur. Les températures que vous entendez dans le bulletin météo ou que vous voyez dans une application météo sont donc des valeurs pour une hauteur de deux mètres.

Interaction entre la température, l'air et la vapeur d'eau

La température joue un rôle très important en météorologie, en particulier sa propriété selon laquelle l'air froid a une densité plus élevée que l'air plus chaud. L'air froid est donc aussi plus lourd. De nombreuses personnes le savent par expérience : si l'on ouvre la fenêtre d'une pièce chauffée en hiver pour laisser entrer de l'air frais, il fait vite froid, et d'abord aux pieds.

L'air froid s'accumule donc au sol. On peut le montrer de manière impressionnante avec un fanion ou une banderole. Il suffit de le tenir en haut de la fenêtre pendant l'aération en hiver, puis en bas. Le fanion s'envole alors dans deux directions différentes : en haut vers l'extérieur, en bas vers la pièce. Les masses d'air chaud et froid circulent ainsi séparément.

Mais la température possède encore d'autres propriétés. Si nous prenons à nouveau notre paquet d'air, il peut non seulement être plus chaud ou plus froid, mais nous pouvons aussi y mettre de la vapeur d'eau. L'eau existe sur terre sous trois états : liquide, solide et gazeux. C'est surtout la vapeur invisible que l'on trouve partout, même dans les déserts les plus arides de notre planète. Toutefois, la quantité de vapeur varie parfois considérablement selon la saison et la région. Et c'est là que la température entre à nouveau en jeu. Plus un paquet d'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau, c'est-à-dire d'humidité. La mesure correspondante est l'humidité absolue. Elle indique combien de grammes de vapeur d'eau sont contenus dans un mètre cube d'air. Une autre mesure, plus courante pour la plupart des navigateurs, est l'humidité relative de l'air, indiquée en pourcentage.

Certains ont également un hygromètre accroché à la cloison de la cabine, sur lequel on peut lire le degré d'humidité sous le pont. Les hygromètres les plus précis sont encore équipés de crin de cheval. Lorsque les poils sont mouillés, ils se dilatent. Lorsqu'ils sont secs, ils se contractent à nouveau. Une aiguille reliée aux poils se déplace dans l'une ou l'autre direction en fonction de l'humidité ambiante. Il n'est pas rare qu'elle indique par exemple 60 ou 70 pour cent d'humidité.

En termes simples, ce chiffre indique le pourcentage de vapeur d'eau contenu dans le paquet d'air sur les 100 pour cent qui pourraient y entrer jusqu'à ce qu'il soit plein. Le paquet ne peut pas contenir une quantité infinie de vapeur d'eau. Il existe plutôt une limite dite de saturation, qui se situe à 100 pour cent. Avec une humidité relative de 60 pour cent, il y aurait donc encore de la place, mais pas à 100 pour cent. Si je veux quand même plus de vapeur dans le paquet, je dois le réchauffer.

Un air plus chaud peut absorber plus d'humidité. On peut un peu se représenter le tout comme une éponge : Elle absorbe l'eau et, à un moment donné, elle est pleine et l'eau s'écoule. Le paquet d'air plus chaud représente alors une éponge plus grande. On peut y mettre plus de vapeur. Dans le cas inverse, le paquet d'air doit rejeter de l'humidité dès que l'air se refroidit - ou que l'éponge devient plus petite. Dans ce cas, le point de rosée est atteint. C'est la température à laquelle je dois refroidir l'air pour que la vapeur d'eau devienne liquide et donc visible pour nous, les hommes : sous forme de nuages. Ceux-ci ne sont rien d'autre que de la vapeur d'eau rendue visible par un processus de refroidissement de l'air. Ces processus se produisent tous les jours et presque partout dans le monde.

Dans ce contexte, il est également important de savoir dans quelle proportion les masses d'air chaud et froid peuvent absorber l'humidité. Car cela ne se fait pas de manière uniforme. L'air chaud absorbe nettement plus de vapeur d'eau que l'air frais. Un exemple : la vapeur d'eau : Un paquet d'air à une température de 15 degrés Celsius contient au maximum 12,8 grammes de vapeur d'eau. Si la température monte à 30 degrés Celsius, il y en a déjà 30,3 grammes. Pour chaque degré Celsius supplémentaire, le paquet peut contenir environ sept pour cent de vapeur d'eau en plus.

La vapeur d'eau étant en même temps une source d'énergie dans l'atmosphère, chacun peut s'imaginer ce que cela signifie si cette énergie devait être libérée lors des processus de refroidissement : De violents orages menacent. Nous en reparlerons dans les prochains épisodes.

Pression atmosphérique et vent

Examinons encore deux autres paramètres : la pression atmosphérique et le vent. La pression atmosphérique est la pression exercée par l'ensemble de la colonne d'air au-dessus de nous et qui s'exerce sur chaque particule et chaque atome, donc aussi sur nous, les êtres humains. En moyenne, la pression sur la Terre est d'environ 1 013,25 hectopascals ou millibars. Cela correspond à un poids de 10.000 kilogrammes qui pèsent sur une surface d'un mètre carré. Si l'on se promène en montagne, on laisse une certaine partie de l'atmosphère sous soi et on a donc moins de particules d'air du reste de la colonne d'air au-dessus de la tête. La pression atmosphérique diminue donc. En revanche, en plongée, la pression de l'eau vient s'ajouter à la pression atmosphérique. La pression augmente encore une fois de manière nettement plus importante.

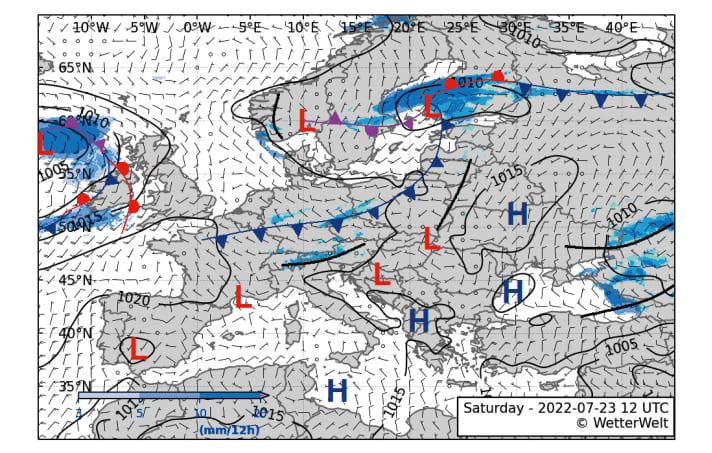

Mais revenons au paramètre qui nous intéresse en tant que navigateurs, la pression au sol. Elle est soumise à des variations quotidiennes, elle n'est donc jamais la même. Du moins pas partout. Là où la même valeur est mesurée, les météorologues peuvent tracer des lignes qui relient les points de mesure concernés. Il en résulte les fameuses cartes de pression au sol. Elles montrent où la pression atmosphérique est plus élevée et où elle est plus basse sur la Terre. A ce stade, il faut toutefois faire preuve d'imagination spatiale. En effet, les masses d'air ne s'écoulent pas seulement horizontalement, mais elles sont également contraintes de monter et de descendre. Une forte descente se produit au centre de pression d'un anticyclone, tandis qu'une forte ascension se produit au cœur d'une dépression.

Dans les anticyclones, une masse d'air plus importante appuie donc sur le sol par le haut. Sous nos latitudes, ils affichent généralement des valeurs au sol de 1.020 à 1.035 hPa. Un anticyclone particulièrement marqué peut parfois atteindre 1.050 hPa. En revanche, les dépressions peu profondes se situent généralement entre 1.000 et 1.010 hPa. Les plus fortes atteignent dans notre pays des pressions atmosphériques plus faibles, jusqu'à 975 hPa. Sur l'Atlantique, dans les ouragans ou au cœur des tempêtes tropicales, les pressions centrales peuvent même descendre en dessous de 920 hPa.

Les stations météorologiques mesurent toujours la pression locale à l'aide d'un baromètre. Une station de montagne, par exemple, enregistre toujours une pression atmosphérique plus faible qu'une station au niveau de la mer. Mais pour pouvoir finalement comparer les deux valeurs et les reporter sur une carte de pression au sol, on les ramène au niveau de la mer à l'aide de formules. Ainsi, on peut également travailler avec des mesures dans des régions éloignées de la mer. Et ce sont ces cartes météorologiques qui nous fournissent des informations importantes : surtout sur le vent, notre dernier paramètre.

Comment naît le vent

D'un point de vue physique, le vent est un mouvement d'air. Mais comment cet air se met-il en mouvement ? Pour cela, nous avons besoin de pression, ou plutôt d'oppositions de pression. Prenons une pompe à air, pressons le piston vers le bas et poussons l'air qu'elle contient dans un pneu. Nous créons ainsi une surpression, l'air s'écoule dans la zone de moindre pression. Vous remarquerez également que la pompe chauffe. Une pression plus élevée génère donc aussi de la chaleur. Les météorologues parlent dans ce cas d'une zone de haute pression. Si notre pneu est plein, nous avons nos contraires : une pression élevée dans le pneu et une pression plus faible dans son environnement. Si nous ouvrons maintenant la valve, l'air passe à nouveau de la valeur haute à la valeur basse, mais cette fois-ci hors du pneu. Dans ce contexte, nous parlons d'un équilibrage de la pression qui crée du vent. De plus, la diminution rapide de la pression dans le pneu provoque un refroidissement de l'air.

Il en va de même pour les structures atmosphériques : Le vent souffle toujours de la zone de haute pression vers la zone de basse pression sur la terre. Ainsi, un anticyclone remplit toujours une dépression qui s'est formée. Et : plus les contrastes de pression sont importants, c'est-à-dire plus la pression au centre de l'anticyclone est élevée par rapport à la pression au cœur de la dépression, plus le rééquilibrage est important. Une dépression dont la pression centrale est de 975 hPa apporte donc plus de vent qu'une dépression dont la pression centrale n'est que de 1.010 hPa. Comme l'atmosphère n'aime pas les contrastes, mais a toujours besoin d'harmonie, les contrastes de pression, mais aussi de température par exemple, sont continuellement équilibrés.

Le vent est mesuré dans les stations météo en plein air, à dix mètres au-dessus du sol, afin de garantir un écoulement propre et d'éviter les influences de l'environnement. Si, en tant que navigateur, on travaille avec des données de vent dans une application ou avec des données Grib, ces prévisions se réfèrent également toujours à ce "vent de dix mètres". Au sol, les résultats peuvent être différents, par exemple en raison des frottements, et ne plus correspondre tout à fait à la prévision. Il faut toujours garder cela à l'esprit.

Direction et vitesse du vent

Enfin, venons-en aux unités : La direction du vent en elle-même est claire. Elle est divisée et indiquée sur la rose des vents de zéro à 360 degrés, par tranches de dix degrés. Les points cardinaux nord, sud, est et ouest ainsi que les directions intermédiaires comme nord-ouest ou sud-est sont parfois plus courants. Les degrés sont toutefois plus précis.

En ce qui concerne la vitesse, la règle est la même : les classifications plutôt imprécises de Monsieur Beaufort sont plus courantes, en commençant par la force zéro (calme) jusqu'à un maximum de douze (ouragan). En revanche, on travaille de plus en plus souvent avec des indications de nœuds. Elles sont plus précises et s'inscrivent également dans l'échelle Beaufort. Quatre Beaufort correspondent par exemple à des valeurs comprises entre onze et seize nœuds. L'unité standard mondiale de vitesse du vent est en revanche le mètre par seconde (m/s). Elle n'est pas non plus totalement inconnue des navigateurs. Elle est surtout répandue au Danemark, où le service météorologique danois (DMI) l'a choisie comme unité obligatoire. Mais cela ne pose pas de problème. Si l'on a en tête le tableau des nœuds Beaufort, il est très facile de passer des mètres par seconde aux nœuds. La formule approximative consiste à multiplier les m/s par deux pour obtenir les nœuds. En doublant le nombre de nœuds, on obtient des kilomètres par heure.

Il est également possible de convertir les nœuds en Beaufort - additionner les nœuds avec cinq et diviser le résultat par cinq - même si c'est assez approximatif. Mais le plus simple, même pour l'avenir, est de mémoriser le tableau Beaufort/nœuds ou de le coller dans le cockpit.

Voilà pour les bases des paramètres météorologiques, qui sont aussi les paramètres les plus importants pour un modèle météorologique et ses prévisions concrètes. Il faut savoir que l'air chaud est plus léger que l'air froid et qu'il peut aussi absorber plus d'humidité. Si l'air se refroidit jusqu'à ce que le point de rosée soit atteint, l'eau se détache du paquet d'air et devient visible sous forme de nuages. Autre point important : la pression atmosphérique diminue avec l'altitude et le vent souffle toujours de la haute vers la basse pression, c'est-à-dire de la zone de haute pression vers la zone de basse pression.

Mais tout d'abord, félicitations à vous ! Vous venez d'achever la moitié de vos études de météorologie en accéléré. Au moins, les quatre paramètres de base ont été traités et, avec eux, les principaux processus physiques qui servent de base à la deuxième partie. Nous pouvons négliger jusqu'à nouvel ordre certains processus micrométéorologiques ainsi que quelques autres paramètres qui entrent également en jeu dans l'atmosphère. Pour une compréhension simple et rapide de ce qui se passe tous les jours là-haut, au-dessus de nos têtes, ce qui a été décrit jusqu'ici est suffisant.

Nous nous pencherons sur les formations de pression et les fronts qui les accompagnent dans le prochain épisode. C'est en particulier sur les fronts des dépressions que se déroulent simultanément un grand nombre des processus physiques traités. C'est précisément ce mélange de paramètres et leurs interactions qui peuvent finalement rendre les choses passionnantes. Les fronts froids, par exemple, sont redoutés par de nombreux navigateurs. Ce n'est pas étonnant, car ils mettent l'atmosphère en mouvement. Du point de vue des météorologues, c'est à ce moment-là que les événements météorologiques deviennent vraiment intéressants. Si l'on comprend les processus, ils perdent rapidement leur caractère effrayant, même pour les navigateurs.

L'auteur

Sebastian Wache est diplômé en météorologie ; il travaille en tant qu'expert en prévisions maritimes et en routage météorologique professionnel ainsi qu'en tant que conseiller de croisière et de régate chez Wetterwelt GmbH à Kiel. Il transmet régulièrement ses connaissances aux navigateurs dans le cadre de séminaires. En outre, il présente avec le Dr Meeno Schrader les prévisions quotidiennes pour le Schleswig-Holstein à la télévision NDR. Wache est lui-même passionné de voile et préfère naviguer sur la mer du Nord et la mer Baltique.