Connaissances météorologiques: Rafales de vent - Origine et maniement des voiles

Dr. Michael Sachweh

· 11.04.2023

Les rafales de vent ne sont pas vraiment appréciées des navigateurs. Contrairement à un orage, une rafale ne s'annonce qu'à court terme, si tant est qu'elle s'annonce, et elle arrive souvent par surprise. Avec un peu de chance, on perçoit la menace juste avant, même si c'est indirect : la surface de l'eau au vent s'assombrit, des couronnes d'écume se forment et - si le vent est fort - des embruns volent dans l'air.

Les rafales ne sont pas un phénomène exceptionnel. Elles font partie du temps de navigation comme les vagues font partie du territoire. Dans certaines conditions météorologiques, près des côtes et sur les eaux intérieures, elles sont une expérience presque quotidienne. Pour ceux qui les connaissent, elles ne sont pas seulement moins effrayantes. Elles peuvent même être utiles, par exemple lors d'une régate.

Plus d'articles sur le thème des rafales :

Petite étude des rafales

On parle de rafale lorsque la vitesse moyenne du vent est dépassée de manière significative et pendant une courte période. Selon la définition du service météorologique allemand, elle doit durer au moins trois secondes et être supérieure d'au moins dix nœuds au vent moyen qui régnait auparavant.

Lorsque le vent est modéré et que le bateau est à terre, les rafales sont généralement de courtes rafales. Mais en cas de tempête en mer, une rafale peut durer une demi-minute ou plus, accompagnée d'un sifflement et d'un hurlement dans le gréement.

Les rafales de vent sont capricieuses, non seulement en termes de force, mais aussi de direction. En règle générale, il tourne de 10 à 20 degrés dans les rafales, parfois même jusqu'à 40 degrés. Dans le pire des cas, un skipper non préparé perd brièvement le contrôle de son bateau, soit parce que les voiles se retournent inopinément lors d'un cap haut au vent, soit parce que le bateau est violemment poussé sur le côté. La menace provient donc des deux phénomènes, la vitesse et la direction.

D'un point de vue météorologique, la bourrasque est l'expression d'un mouvement turbulent de l'air. On distingue les turbulences dynamiques et les turbulences thermiques.

Turbulence dynamique

Les navigateurs connaissent bien l'agitation de l'air due à la dynamique, que ce soit sur les lacs, les rivières et les canaux à l'intérieur des terres ou dans les courants d'air offshore sur la côte.

Des différences de vitesse dans le champ d'écoulement résultent du contact entre l'air qui s'écoule et la surface terrestre de structure différente. Dès que le vent rencontre le sol, il s'affaiblit et des turbulences apparaissent - une sorte de stop-and-go dans le flux d'air, associé à de rapides variations de direction. En outre, la plus grande part de frottement dans le flux d'air fait que le vent influencé par la terre tombe plus tôt.

Plus on navigue près de la côte et plus le courant est soumis à la résistance de frottement des collines, montagnes, bâtiments, falaises et autres, plus le vent offshore souffle en rafales. En outre, plus le courant d'air général est fort, plus les rafales sont fortes et imprévisibles.

La zone d'ombre d'une falaise n'est donc pas toujours un lieu de refuge sûr. On y est certes protégé des vents forts, mais ceux-ci y sont extrêmement instables en termes de direction et de force, et donc imprévisibles. L'étendue d'une telle zone d'ombre peut varier considérablement. Si, par exemple, des allées d'arbres ou des maisons contiguës bordent la zone riveraine, une distance minimale pouvant aller jusqu'à 30 fois la hauteur des arbres ou des bâtiments est nécessaire pour échapper à la zone imprévisible des rafales.

Les courants d'air à différentes vitesses dans la haute atmosphère sont une autre cause de turbulences dynamiques. En cas de conditions météorologiques instables, ces rafales peuvent se propager vers le bas jusqu'à la surface de l'eau.

Turbulence thermique

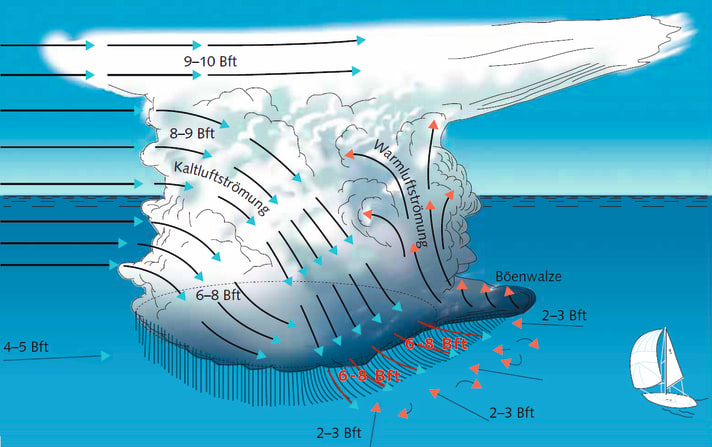

Une autre cause est le phénomène thermique. Si la différence de température entre la basse et la haute atmosphère dépasse un certain niveau, la stratification de l'air devient instable : l'air plus chaud tourbillonne vers le haut dans les courants ascendants, tandis que l'air frais d'altitude descend en contrepartie. Ce flux d'air ascendant et descendant se traduit par des rafales de vent.

Un coup d'œil au ciel révèle le danger : il s'y forme des amas de nuages (cumulus) plus ou moins hauts, voire des nuages d'averse ou d'orage (cumulonimbus). Si un vent d'altitude très fort se superpose à un courant d'air modéré en bas - observer la vitesse de déplacement des sommets des nuages sources ! -, les rafales sont particulièrement violentes. Il est également important de savoir : Le vent tourne toujours vers la droite pendant les rafales.

Plus la stratification de l'air est instable et plus les nuages sont empilés, plus ce saut de vent est fort. Dans certains nuages d'averses ou d'orages, il peut tourner à droite de 30 à 40 degrés. Après la rafale, il tourne à nouveau en sens inverse. Si les nuages d'averses forment une longue ligne, comme c'est le cas pour les fronts froids, le saut de vent peut être encore plus important. Dans ce cas, le vent ne revient pas en arrière, mais conserve sa nouvelle direction.

Des conditions météorologiques propices aux rafales

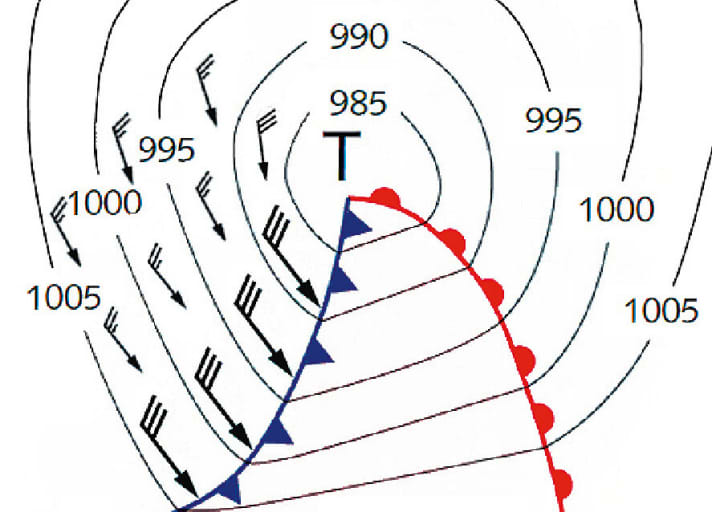

Basses pressions

Dans notre zone climatique, le passage de zones de basse pression fait partie du quotidien de la navigation. Au front chaud et au secteur chaud succède le front froid. C'est lui qui représente la plus grande menace pour une dépression ordinaire : La stratification stable de l'air devient brusquement instable.

En été, le front forme souvent une longue ligne d'averses et d'orages puissants. Le changement de vent peut être considérable. De 2 à 3 Beaufort du sud-est au sud-ouest auparavant, les rafales d'ouest à nord-ouest atteignent 6 à 8 Beaufort ou plus au passage du front. Ensuite, le vent tourne un peu en sens inverse et souffle de manière relativement régulière. Plus tard, le temps de l'arrière se met en place avec un mélange de soleil, de nuages et d'averses. Il y aura à nouveau des rafales, mais elles ne seront pas aussi violentes en termes de force et de variation de direction que celles qui se produisent directement sur le front froid.

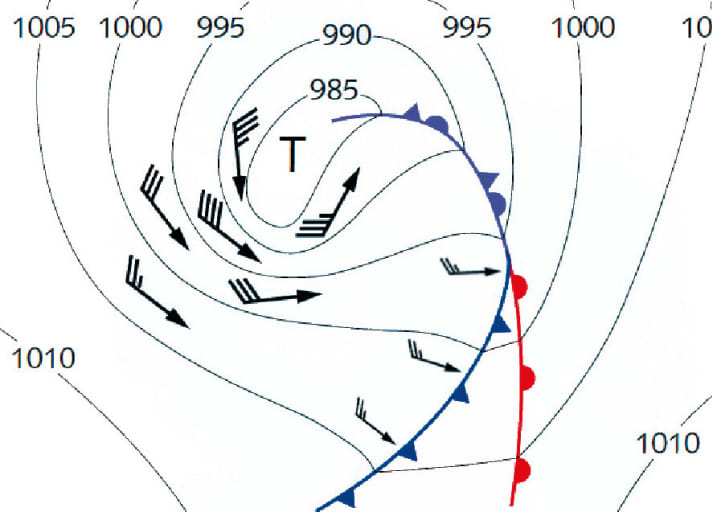

Profondeur d'auge

La dépression en auge est une forme particulière : suite à une nouvelle chute de pression au centre, un renflement du noyau se forme parfois dans les dépressions vieillissantes. Sur les bords sud et ouest de ce creux se forme un champ de vent fort, voire une tempête. Il s'agit d'une variante de dépression insidieuse, car après un passage de la ligne de rafales du front froid qui s'est déroulé sans trop d'encombres et seulement quelques averses à l'arrière, les navigateurs se croient déjà en route vers le prochain anticyclone.

Les signes d'un creux sont une chute rapide de la pression ainsi que des lignes d'averses et d'orages violents. Les rafales sont souvent aussi violentes que celles d'un front froid puissant. Il faut également s'attendre à ce que les vents tournent dans le mauvais sens.

Violente avant et après saison

Indépendamment de ces escapades dépressionnaires, la règle est la suivante : à condition que les conditions météorologiques soient identiques, le vent est plus rafaleux à la fin de la saison de voile qu'au début. La cause en est la température de l'eau, qui influence de manière déterminante les températures dans la basse atmosphère. La combinaison d'une surface de l'eau encore relativement chaude et d'une haute atmosphère qui se refroidit progressivement à partir de la fin août entraîne une augmentation de la fréquence des situations météorologiques avec une stratification instable de l'air. Celle-ci favorise à son tour la turbulence atmosphérique. Et ce, non seulement sur la mer du Nord et la mer Baltique, mais aussi en Méditerranée - même si le sud nous gâte encore souvent avec du soleil et de la chaleur jusqu'à l'arrière-saison. Les orages d'automne méditerranéens indiquent à quel point les rafales peuvent être violentes dès que la stratification de l'air devient instable.

Côtes avec potentiel de rafales

En raison de l'augmentation de la turbulence dynamique provoquée par la topographie du sol, les vents offshore sont toujours plus rafales que les vents de terre. Si, en plus, la côte est divisée en montagnes, collines, caps et falaises, les navigateurs doivent s'attendre à des rafales de vent exceptionnelles. Le skipper qui entre dans un port doit alors effectuer une manœuvre d'approche exigeante, tandis que le navigateur qui quitte le port cherche à se dégager le plus rapidement possible.

Une situation particulièrement désagréable se produit en cas de combinaison d'une grande turbulence dynamique et d'une turbulence thermique. Un exemple est la côte est du Schleswig-Holstein, très découpée, lors d'une situation météorologique d'ouest majoritairement agréable mais venteuse en été. Sous le vent de telles côtes, la turbulence dynamique prend pour ainsi dire à califourchon la turbulence thermique terrestre - la navigation à la voile se transforme en une course à la rafale.

Ces zones de rafales ne sont surpassées que par des vents descendants violents. Un exemple tristement célèbre est celui de la côte croate en cas de bora marquée. Il n'y a presque pas d'avertissement préalable pour les navigateurs, car le vent tombe littéralement sans obstacle d'en haut dans la zone côtière. Il est même accéléré par les rampes que forment les versants montagneux dénudés et les îles des Kornati, pauvres en végétation et en forme de dos de baleine.

Là aussi, les turbulences thermiques et dynamiques développent une alliance impie juste sous la terre, car la bora est presque toujours accompagnée d'un temps ensoleillé. Heureusement, les violentes rafales de bora se produisent plutôt en hiver et ne gênent les navigateurs qu'en avant et arrière-saison.

À quelle distance de la côte les rafales se produisent-elles ?

Distances en fonction de la hauteur des obstacles

- Escarpement, falaises : 7 à 10 fois leur hauteur

- Digue, dunes : 10 à 15 fois leur hauteur

- Arbres, maisons : 15 à 25 fois leur hauteur

- Allées, construction fermée : 25 à 30 fois leur hauteur

Reconnaître les rafales, les parer, les utiliser

Les rafales sont un élément de danger en mer qui est avare en temps d'avertissement. C'est pourquoi un skipper doit toujours vérifier à l'avance s'il risque de se retrouver dans une situation menaçante. Des nuages convectoriels dans le ciel sont un indice, tout comme des averses ou des orages en vue. La situation devient également critique à l'approche d'un front froid ou lorsqu'un parcours est prévu juste sous la terre.

Les signes avant-coureurs immédiats des rafales au vent sont le froissement de la surface de l'eau, qui entraîne un assombrissement caractéristique de la zone de la rafale, ainsi qu'une accumulation d'écume blanche et des yachts et dériveurs à la gîte remarquable. Le skipper dispose alors de quelques minutes avant que les rafales n'atteignent son propre bateau.

Pendant ce temps, il doit vérifier s'il faut prendre du ris et de quelle direction viennent les rafales. Si le bateau navigue haut au vent sur l'avant tribord, la rafale tournant à droite peut provoquer un retournement des voiles et une violente gîte dans une direction inattendue. En revanche, le vent tourne légèrement en arrière sur le chemin de l'ombrage à terre, où un cap haut au vent sur bâbord peut s'avérer fatal.

Lorsqu'une ligne d'averses ou d'orages approche, il faut scruter le ciel à la recherche d'un rouleau de nuages sombres et allongés. Celui-ci marque généralement l'avant du front des rafales. Attention, les rafales les plus violentes se produisent dès le début de la phase de vent fort et proviennent presque toujours de l'ouest à nord-ouest, quelle que soit la direction du vent qui soufflait auparavant !