Tout le contenu dans ce Spécial Sécurité :

- Formation à la survie en mer en cas d'urgence

- Les cordes de traction : Le bon usage des lignes de vie

- Gilets de sauvetage : 24 gilets automatiques dans un grand test comparatif (150N & 275N)

- Balises d'urgence - Alerter, chercher et trouver, un aperçu du système

- Ces manœuvres MOB, vous devez les maîtriser !

- Retour à bord avec des astuces et des aides professionnelles au sauvetage

- Contrôle de sécurité : le contrôle sauve des vies

- Bien armé pour les urgences : 6 check-lists pour 6 scénarios

Qu'il s'agisse d'un petit ou d'un grand équipage, une personne à la mer est toujours une situation d'urgence grave. Si l'on a en outre fait l'expérience de la rapidité avec laquelle une personne tombée à l'eau se retrouve hors de vue et de la difficulté à la retrouver, la question des moyens techniques d'aide se pose.

En principe, il existe deux classes de produits : Les alarmes, qui signalent à l'équipage que quelqu'un n'est plus à bord, et les appareils qui aident activement à le retrouver.

Lisez aussi

Les différentes voies d'alerte

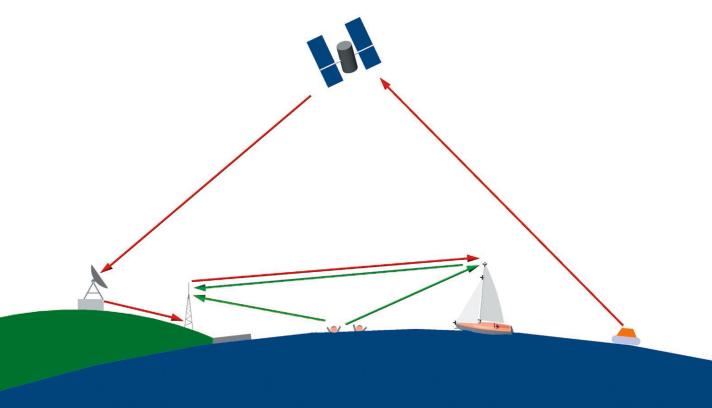

Dans le système AIS (vert), les données de position sont transmises en permanence directement à tous les navires à portée. Ce n'est que lorsque l'ASN est disponible (jaune) qu'une alarme directe est envoyée au centre de contrôle à terre. Le système Cospas-Sarsat (rouge) atteint une couverture mondiale grâce à une longue chaîne de messages : par satellite vers la station terrestre, puis vers le centre de coordination des secours. Celui-ci traite le cas et contacte les véhicules susceptibles d'intervenir.

Détecteur MOB simple

Le premier groupe est relativement simple. Chaque personne à bord porte sur elle un petit émetteur, généralement semblable à une montre-bracelet. Un récepteur installé à bord évalue ses signaux. Si la connexion est interrompue, l'alarme se déclenche automatiquement. Les émetteurs sont appelés "balises".

Les systèmes existent avec un récepteur embarqué autonome, par exemple de la Nasa, ou en combinaison avec un smartphone ou une tablette qui joue le rôle de récepteur de garde. Les modèles actuels dotés de cette technologie proviennent d'Olas. Les balises fonctionnent avec Bluetooth et contactent le smartphone ou la tablette à intervalles réguliers. Si ce message d'état reste absent pendant plus de quelques secondes, l'application donne l'alerte. Et mémorise également sa position GPS. La direction et la distance jusqu'à ce lieu s'affichent à l'écran.

Avec une vitesse de six nœuds, un voilier parcourt, dans le pire des cas, une distance de 50 mètres entre la chute du MOB et le déclenchement de l'alarme. C'est aussi l'écart entre la position de la personne tombée à l'eau et la position enregistrée par la station de base - ce qui rend difficile le repérage par vagues et par temps incertain ou la nuit.

En outre, les systèmes ne sont utiles que pour donner l'alarme sur son propre bateau - les yachts à proximité ne sont pas informés. De plus, l'utilité pour retrouver la personne accidentée reste limitée, car le système n'enregistre que la position de l'accident. La dérive due au vent et au courant ne peut pas être enregistrée.

Avantages :

- Alerter l'équipage en toute sécurité

- Faible coût d'acquisition

- Petit et maniable

Inconvénients :

- Pas de position actuelle

- Alerte uniquement sur son propre navire

- Alerte uniquement tant que le smartphone ou le récepteur fonctionne

Portée :

- Zone de proximité autour du navire

Coût par personne :

- À partir de 70 euros

Systèmes AIS-MOB

La deuxième catégorie d'appareils comprend les émetteurs AIS-MOB, les balises AIS-Sart, les Epirbs et les PLB. Ils ne deviennent actifs qu'une fois l'accident survenu. Dans les systèmes AIS, la personne tombée à l'eau devient techniquement un "bateau" et envoie sa position sous forme d'enregistrement de données.

Tous les appareils de navigation qui reçoivent cet ensemble de données signalent la position du naufragé. La portée dépend de la hauteur de l'antenne et varie entre quatre et 25 miles nautiques.

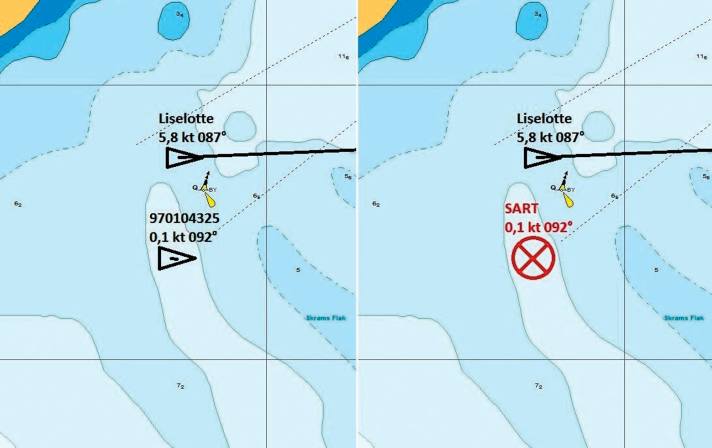

Les signaux de détresse n'étaient pas définis à l'origine dans l'AIS, ils ont été intégrés ultérieurement. Afin de garantir la compatibilité avec les anciens équipements AIS, les messages de détresse ne font pas l'objet d'un enregistrement séparé ; les émetteurs reçoivent à la place un MMSI spécial commençant par les chiffres 97. Sur les anciens traceurs de cartes, il est donc possible que ces messages soient affichés comme des navires et non comme des messages de détresse.

Les émetteurs de secours AIS sont disponibles en tant qu'AIS-MOB et AIS-Sart. Sart signifie Search and Rescue Radar Transponder (transpondeur radar de recherche et de sauvetage). Ils sont généralement activés manuellement et sont conçus pour les radeaux de sauvetage, donc plus grands et conçus pour une longue durée de fonctionnement. Les AIS-Sart ne sont pas vraiment adaptés pour être portés sur soi.

Les AIS-MOB compacts entrent en ligne de compte pour cela. Le déclenchement peut presque toujours être à la fois manuel et automatique. Ce dernier se fait, selon le modèle, soit par un contact prolongé avec l'eau, soit mécaniquement lors du gonflage des gilets de sauvetage automatiques.

Les AIS-MOB ne font toutefois pas partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer SMDSM, ils ne sont pas enregistrés au nom d'un propriétaire ou d'un véhicule. Leur activation déclenche certes diverses alarmes, mais pas nécessairement une opération de sauvetage. Seul le fabricant peut être identifié à l'aide du MMSI.

Avantages :

- Position actuelle constante

- Alerte de tous les navires équipés de l'AIS dans la zone de réception

Inconvénients :

- On ne sait pas qui a réagi à l'alarme

- Remplacement des piles en règle générale uniquement par le fabricant

Portée :

- Jusqu'à 6 sm pour les navires, jusqu'à 15 sm pour les stations radio côtières

Coût par personne :

- à partir de 200 euros

Système AIS-MOB avec ASN

Pour garantir le déclenchement de la chaîne de sauvetage, il est conseillé d'utiliser un appareil doté d'une fonction ASN supplémentaire. Après l'alarme AIS, un appel de détresse est alors envoyé par VHF ASN, selon l'appareil, en boucle fermée uniquement vers des MMSI prédéfinies, par exemple le propre bateau, ou en boucle ouverte, c'est-à-dire vers toutes les stations radio. Cette alarme est ensuite transmise au centre de coordination des secours, qui doit la confirmer.

A partir de 2025, seuls les appareils possédant également un récepteur DSC pour recevoir la confirmation pourront fonctionner en boucle ouverte. Les AIS-MOB de classe M remplissent cette condition. Effet secondaire du récepteur : la personne qui dérive dans l'eau reçoit un retour d'information si quelqu'un a répondu à l'appel de détresse.

Tous les émetteurs de détresse AIS disposent d'une fonction de test, mais il convient d'être prudent lors de son utilisation : L'électronique de navigation habituelle des bateaux de plaisance distingue clairement un message de test d'une véritable alarme et l'affiche en conséquence. Mais dans les centres de coordination des secours et dans la navigation professionnelle, il arrive que le logiciel ne puisse pas distinguer le test de la situation réelle, car cette fonction n'est pas définie dans les normes. Dans ce cas, une alarme réelle se déclenche pour le plus grand plaisir de l'officier de quart.

Avantages :

- Déclenchement de la chaîne de sauvetage du SMDSM via l'ASN

- Position actuelle constante

- Alerte de tous les navires équipés de l'AIS dans la zone de réception

- Alerter son propre yacht

- Confirmation que l'alarme a été confirmée

Inconvénients :

- On ne sait pas qui a réagi à l'alarme

- Remplacement des piles en règle générale uniquement par le fabricant

Portée :

- Jusqu'à 6 sm pour les navires, jusqu'à 15 sm pour les stations radio côtières

Coût par personne :

- à partir de 200 euros

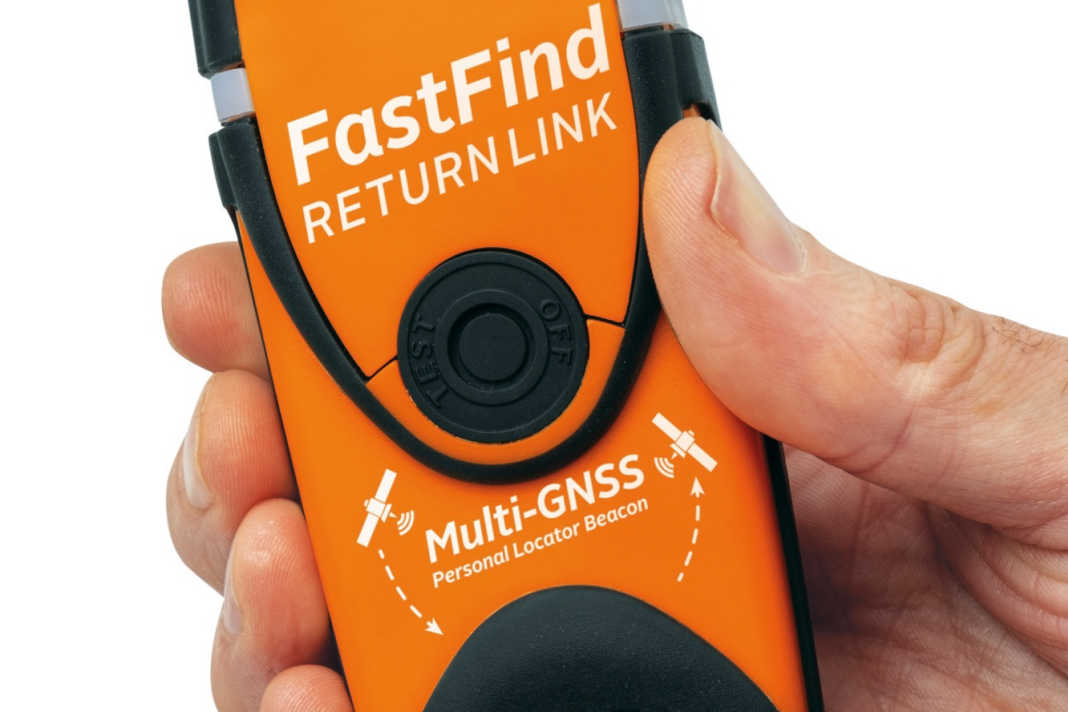

Epirb et PLB

Les balises radio d'indication de position d'urgence, ou Epirbs, sont également destinées au navire ou au radeau de survie et transmettent le message d'urgence avec indication de position par satellite au centre de coordination des secours. Elles déclenchent donc toujours une opération de sauvetage coordonnée depuis la terre. En tant que variante réduite pour le gilet de sauvetage, les balises de détresse sont appelées Personal Locator Beacons ou PLBs.

Les deux fonctionnent avec le système Cospas-Sarsat. Ici, on entre dans un monde complètement différent : contrairement à l'AIS-MOB, l'objectif n'est pas d'interpeller directement les navires se trouvant à proximité, mais d'alerter le centre de coordination des secours (MRCC) compétent. Les navires susceptibles d'apporter leur aide ne sont contactés de manière ciblée par le MRCC que dans un deuxième temps et ne reçoivent les coordonnées de la personne à secourir que par ce biais.

Les Epirbs et les PLB envoient leur identité et leur position actuelle au centre de contrôle. Les véhicules sur place ne peuvent toutefois pas écouter directement ce message.

En orbite, Cospas-Sarsat se compose de trois couches de satellites : A 850 kilomètres d'altitude, cinq d'entre eux passent au-dessus des pôles et observent le monde pour ainsi dire par bandes. En pleine mer, ils ne peuvent pas contacter les stations terrestres sur de longues distances. Les messages reçus doivent alors être stockés temporairement, ce qui peut prendre jusqu'à quatre heures avant d'atteindre le centre de contrôle.

L'alerte est plus rapide, presque instantanée, grâce aux sept satellites géostationnaires situés à 35.000 kilomètres d'altitude et à d'autres technologies Cospas-Sarsat qui voyagent à 20.000 kilomètres d'altitude sur des satellites GPS. Les petits PLB ne peuvent parfois pénétrer que jusqu'aux satellites à orbite basse Edum. Tous les émetteurs satellites doivent être enregistrés. En Allemagne, l'enregistrement se fait auprès de l'Agence fédérale des réseaux.

Le MMSI qui y est attribué doit être programmé dans la balise de détresse par le revendeur. Un enregistrement personnel n'est actuellement pas possible en Allemagne, celui qui veut utiliser une PLB sur un bateau charter, par exemple, doit faire le détour par l'Angleterre et l'y faire enregistrer.

Balise de localisation personnelle (PLB)

Avantages :

- Déclenchement de la chaîne de sauvetage du SMDSM

Inconvénients :

- Pas d'alerte directe des navires dans la zone de réception

- Généralement pas d'activation automatique

- Remplacement des piles en règle générale uniquement par le fabricant

- Enregistrement uniquement avec un détour par l'Angleterre

Portée :

- Fonctionnement mondial

Coût par personne :

- à partir de 400 euros

Balises radio d'indication de position d'urgence (Epirb)

Avantages :

- Déclenchement de la chaîne de sauvetage du SMDSM

- Les situations d'urgence peuvent être spécifiées (incendie, fuite, agression) et des informations sur la situation d'urgence peuvent être envoyées.

Inconvénients :

- Pas d'alerte directe des navires dans la zone de réception (sauf pour les appareils combinés avec l'AIS)

- Grands appareils, pas d'utilisation personnelle ou de fonction MOB

Portée :

- Fonctionnement mondial

Coût par personne :

- environ 1.000 euros

Tout le contenu dans ce Spécial Sécurité :

- Formation à la survie en mer en cas d'urgence

- Les cordes de traction : Le bon usage des lignes de vie

- Gilets de sauvetage : 24 gilets automatiques dans un grand test comparatif (150N & 275N)

- Balises d'urgence - Alerter, chercher et trouver, un aperçu du système

- Ces manœuvres MOB, vous devez les maîtriser !

- Retour à bord avec des astuces et des aides professionnelles au sauvetage

- Contrôle de sécurité : le contrôle sauve des vies

- Bien armé pour les urgences : 6 check-lists pour 6 scénarios

Hauke Schmidt

Rédacteur Test & Technique