Le passage du Cap Horn est le point le plus au sud de la course, le plus exposé aux courants, avec une forte présence de glace due à la proximité de l'Antarctique et des vents forts qui rendent la navigation difficile. Ce n'est pas pour rien que ce passage est redouté par les navigateurs, l'arrondi du cap étant considéré comme une entaille dans le colt de chaque circumnavigateur. Compte tenu des dimensions gigantesques de l'endroit, c'est presque un miracle qu'il n'y ait pas eu beaucoup plus de casse lors de ce Vendée Globe.

En savoir plus sur le Cap Horn :

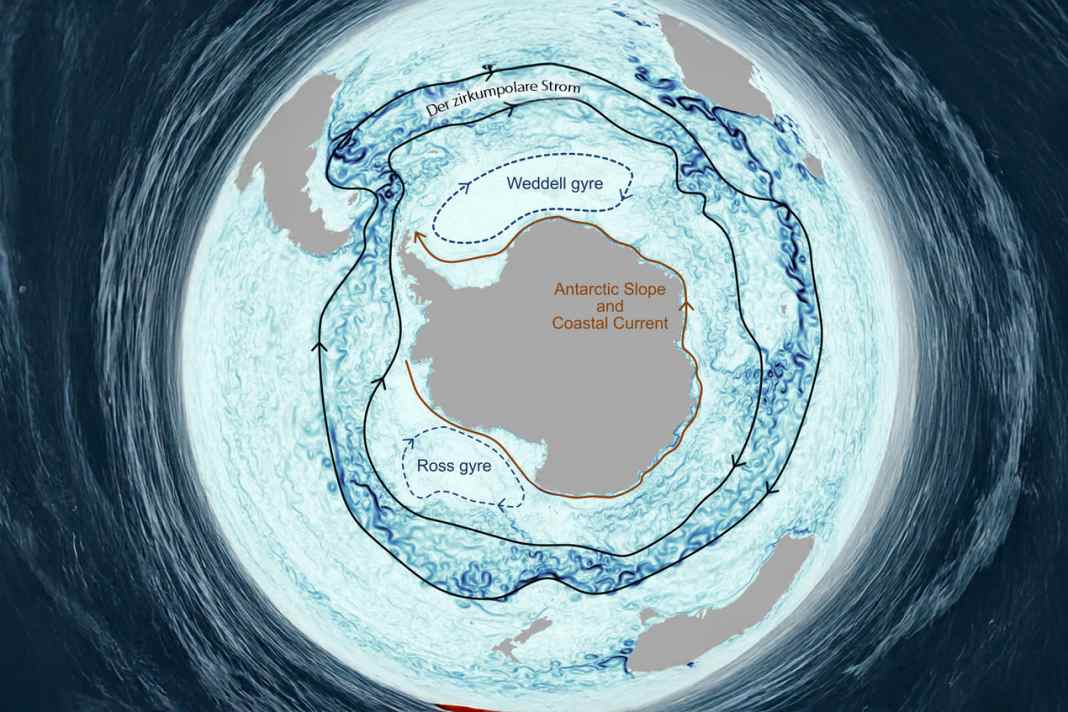

110 fois plus puissant que tous les fleuves réunis

Le courant circumpolaire baigne l'Antarctique et porte les skippers du Vendée Globe dans leur course vers le pôle Sud. "C'est le plus puissant de tous les courants marins, car aucun obstacle terrestre ne l'arrête", souligne Clément Vic, chercheur en océanographie physique et spatiale. "C'est au sud du Cap Horn qu'il est le plus fort : la pointe sud-américaine et la péninsule antarctique forment une sorte de goulot d'étranglement, appelé passage de Drake, qui a un effet accélérateur sur le courant. Le volume d'eau qui le traverse est estimé à 170 millions de mètres cubes par seconde, ce qui serait environ 100 fois supérieur à celui de tous les fleuves du monde réunis".

Un piège de 700 kilomètres de large

Dans ce goulot d'étranglement géographique de 700 kilomètres de large, les navigateurs n'ont aucun moyen d'échapper aux dépressions qui peuvent avoir un diamètre de 1.000 kilomètres. Contrairement au reste de la navigation dans l'hémisphère sud, où ils peuvent éviter les tempêtes au nord ou au sud. De plus, ce passage est particulièrement dangereux à cause des icebergs ou autres morceaux de glace brisés, qui ne sont pas forcément détectés par les satellites.

Des tapis roulants géants

Les mers du monde sont en mouvement. Le vent crée les vagues, la lune et le soleil provoquent les marées, la rotation de la Terre crée des tourbillons. Et pour ajouter la dimension verticale, l'eau froide et salée se précipite dans les profondeurs. Un immense tapis roulant océanique transporte ainsi chaque goutte d'eau tout autour du monde, de la surface vers le fond et du fond vers la surface.

Questions en suspens

Clément Vic évoque les questions scientifiques qu'il se pose encore sur cette mécanique des fluides : "Nous savons relativement bien comment l'eau descend au fond, nous savons moins bien comment l'eau remonte à la surface. Les interactions entre les courants et le fond de la mer créent des turbulences et des endroits spécifiques où l'eau remonte. Nos études récentes montrent que la remontée des gouttes d'eau dépend de la topographie ; sur des reliefs comme la dorsale médio-atlantique, par exemple, l'eau monte à plusieurs endroits".

Que signifient les courants ?

Pourquoi est-il important aujourd'hui de mieux comprendre cette dynamique des courants marins ? Parce qu'ils ont une influence décisive sur notre climat. Le courant le plus connu, même s'il n'est pas le plus puissant, est par exemple le Gulf Stream, dont le prolongement, le courant de l'Atlantique Nord, évacue la douceur et l'humidité vers l'Europe et qui explique pourquoi nous n'avons pas un climat canadien sur nos côtes.

Cependant, le changement climatique perturbe les courants marins. La fonte des glaces, par exemple, renforce et accélère le flux d'eau douce aux pôles avec des eaux de surface moins salées et plus légères. Comment notre tapis roulant va-t-il réagir dans les décennies à venir ? Y a-t-il un risque qu'il s'enlise ? Pour répondre à cette question, les scientifiques utilisent des instruments de mesure dans toutes les mers du monde, par exemple avec le filet flottant Argo. Ils utilisent également des observations de surface effectuées par des satellites équipés de capteurs. Enfin, ils résolvent les équations qui déterminent les mouvements des océans à l'aide de calculs informatiques. Ils peuvent ainsi prédire comment le climat pourrait évoluer d'ici 2050 ou 2100.

L'océan comme réservoir de chaleur.

L'océan est un réservoir de chaleur important par rapport à l'atmosphère. L'eau peut absorber mille fois plus d'énergie que l'air. L'océan fonctionne donc comme une éponge qui absorbe l'excès de chaleur de l'atmosphère ainsi que 25 % du CO² émis par les activités humaines.

Les scientifiques avertissent qu'une nouvelle accélération du flux due au réchauffement climatique actuel pourrait entraîner une diminution du stockage de CO² dans l'océan Austral et une augmentation de la chaleur atteignant l'Antarctique.

Lars Bolle

Rédacteur en chef Digital