Navigation: Sans GPS - méthodes classiques qu'il faut savoir utiliser

Sur la plupart des yachts, la position actuelle du bateau est aujourd'hui fournie par le système global de navigation par satellite (GPS) - et ce à tout moment, partout et indépendamment des conditions météorologiques et de la visibilité. Les méthodes de localisation conventionnelles, telles qu'elles étaient utilisées avant le GPS et sont toujours demandées lors des examens de permis de conduire, sont souvent oubliées dans la vie quotidienne à bord. Pourtant, les observations concernant d'éventuelles Interférences avec les signaux GPS à proximité des zones de crise remettent au goût du jour les méthodes terrestres éprouvées.

Même dans des zones prétendument sûres, des circonstances peuvent survenir - comme une fuite d'eau ou la foudre - qui rendent l'électronique de navigation inutilisable, ce qui oblige à revenir aux méthodes traditionnelles. Sans compter qu'il y a toujours un certain attrait à déterminer, comme les anciens navigateurs, où l'on se trouve avec des moyens simples. Nous présentons ici les principales méthodes, ceux qui le souhaitent peuvent approfondir le sujet via d'autres articles (voir ci-dessous).

Localisation par radiogoniométrie

Pour pouvoir déterminer une position, des objets dont la position est connue doivent être en vue. Cela vaut également pour la navigation par satellite, où l'antenne GPS doit avoir un nombre suffisant de satellites dans son champ de vision. Dans le cas de la navigation terrestre, ces objets sont liés à la terre, comme par exemple les signaux maritimes et les points de repère. Ils doivent également être indiqués sur la carte marine.

La première chose à faire est donc de jeter un coup d'œil depuis le cockpit : que peut-on voir dans les environs du bateau et quels sont les objets découverts qui figurent également sur la carte marine ? Le remarquable clocher de l'église à tribord y figure-t-il vraiment ? Qu'en est-il du mât radio reconnaissable plus loin devant ? Pour que l'attribution soit certaine, il faut au moins avoir une idée approximative de l'endroit où l'on se trouve - c'est là qu'intervient le couplage régulier.

Certaines cartes marines et guides de navigation comportent des dessins ou des photos de points de repère marquants pour aider à l'identification. L'aspect des phares est également décrit dans l'annuaire des phares. De nuit, les phares peuvent être identifiés sans ambiguïté grâce à leur couleur, leur code et leur fréquence de retour.

En principe, plus le nombre de points de repère pris en compte dans la détermination du lieu est élevé, plus le résultat est fiable. Toutefois, il n'y a pas toujours plusieurs objets appropriés en vue. D'autant plus qu'il doit s'agir d'objets à position fixe. Les barils flottant dans l'eau ne conviennent que de manière limitée. Mais en fin de compte, il faut faire avec ce qui est disponible. Les imprécisions peuvent être corrigées lorsque des objets plus appropriés sont en vue.

Relèvement croisé et lignes de repère

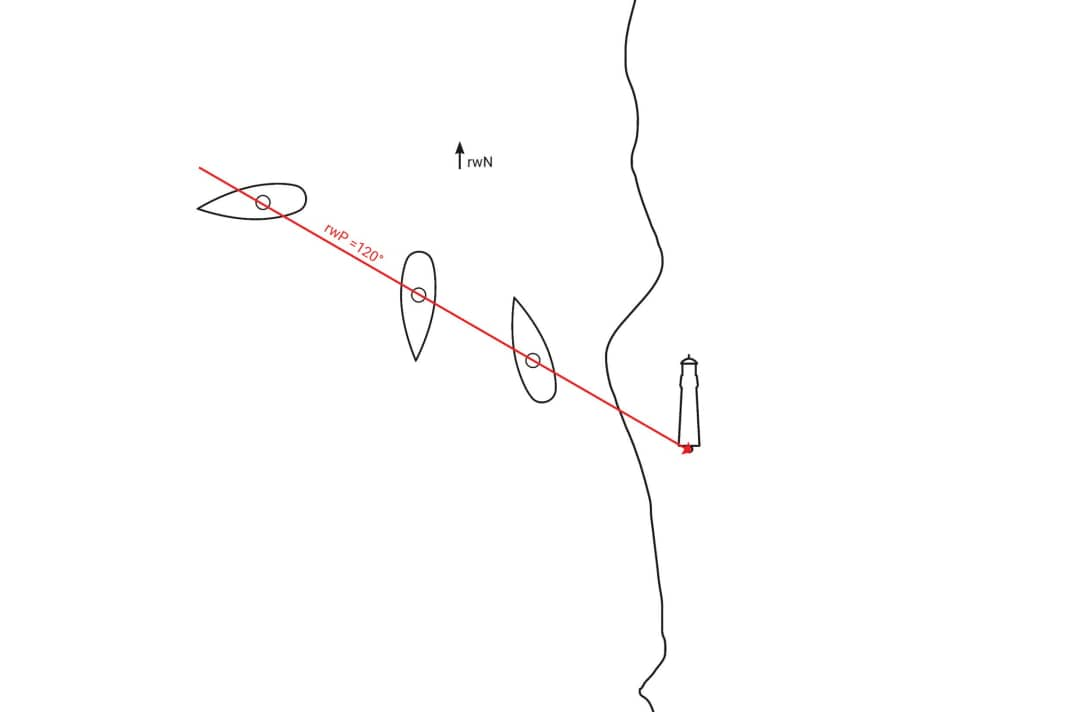

La manière la plus simple de déterminer un emplacement est de faire un relèvement. Si l'on relève par exemple un phare à 120 degrés, on doit se trouver quelque part sur une ligne à partir de laquelle le phare se trouve exactement dans cette direction. On parle de ligne de foi. Elle englobe tous les emplacements possibles des bateaux sur la base d'une mesure précédente.

La ligne de foi est reportée sur la carte marine en traçant, à partir de l'emplacement du phare, une ligne dans la direction opposée au relèvement (valeur du relèvement +/- 180°). En effet, si le phare se trouve à 120 degrés de mon point de vue, par exemple, je dois me trouver dans une direction de 300 degrés à partir du phare.

Il est important de toujours utiliser le relèvement à droite (rwP) pour les inscriptions sur la carte marine. En effet, la carte marine est orientée au nord à droite (rwN). Cependant, sur les voiliers, le relèvement est généralement effectué à l'aide d'un compas magnétique, qui est soumis à ce que l'on appelle des erreurs de compas.

Un relèvement magnétique (MgP) doit donc d'abord être corrigé de la déviation (Abl) et de la déclinaison (MW) et transformé en un relèvement directionnel. Pour savoir comment déterminer ces valeurs, voir dans cet article.

Après avoir reporté la ligne de repère sur la carte marine, nous savons déjà que nous nous trouvons quelque part sur cette ligne. Pour un emplacement, nous avons besoin d'au moins une autre ligne de repère - idéalement d'un deuxième objet de repérage. Le lieu du bateau se trouve à l'intersection de ces deux lignes.

Pour un tel relèvement croisé, les deux objets à relever ne doivent pas être trop proches l'un de l'autre, sinon les lignes se superposent et aucun point d'intersection clair ne se dessine plus. On parle alors de "coupes frottantes", qui se produisent également lorsque les objets de relèvement sont opposés. L'angle entre les deux lignes de repère doit si possible être supérieur à 30 degrés et inférieur à 150 degrés.

Approfondir les connaissances :

Pour en savoir plus sur le relèvement croisé et d'autres méthodes de relèvement, comme le relèvement de voile et le relèvement à quatre traits, le relèvement à un seul objet ou le relèvement à distance et le fil à plomb, voir dans cet article.

Navigation à l'estime

La méthode de navigation à l'estime est simple. Le déplacement du yacht, déduit du cap et de la vitesse, est reporté sur la carte marine afin de déterminer où il devrait se trouver à un moment donné. Pour ce faire, on trace le cap suivi depuis la dernière position connue du bateau. La distance parcourue depuis la dernière localisation est reportée sur cette ligne de cap. Sa longueur résulte de la vitesse enregistrée par rapport au temps écoulé.

Le résultat est ce que l'on appelle le lieu de couplage. Il est généralement indiqué par un trait transversal sur la ligne de parcours et l'abréviation "OK" (un lieu observé porte par contre l'abréviation "OB" et est entouré). A cela s'ajoute l'heure actuelle, afin de pouvoir continuer à coupler ultérieurement sur la base de cette heure.

Les méthodes et formules utilisées pour le couplage sont également utiles pour les prédictions. Le couplage anticipé permet par exemple de déterminer l'heure d'arrivée à destination ou au prochain waypoint. L'heure d'arrivée estimée (ETA) est calculée à partir de la distance jusqu'à la destination par rapport à la vitesse du bateau.

Approfondir les connaissances :

D'autres sujets liés à l'attelage, tels que le déplacement des couverts, le calcul de la déclinaison et de la déviation, l'attelage anticipé et l'attelage simultané, ainsi qu'une alternative en cas de panne du loch, sont abordés. dans cet article traitées de manière exhaustive.

Influence du vent et des courants

Suivre un tracé de carte sur l'eau peut représenter un véritable défi. En effet, les bateaux ne naviguent pas toujours en ligne droite.

Certes, le chargement de la route fait en sorte que l'étrave pointe exactement dans la direction de la cible. Néanmoins, le yacht peut suivre un autre cap sur le fond s'il est déplacé latéralement par le vent et le courant.

Pour savoir où ce décalage latéral les entraîne et comment le compenser en se tenant à l'avant, il faut élargir le chargement de la route. Pour cela, il faut avant tout de l'expérience en ce qui concerne la dérive due au vent, tandis que des documents nautiques peuvent aider à déterminer un décalage du courant dû à la marée.

La dérive due au vent ne peut souvent être qu'estimée. Elle dépend de nombreux facteurs, notamment du type de bateau, de la force du vent, de la voilure actuelle, du plan de voilure, de la gîte et de l'assiette correcte.

En outre, le cap au vent joue un rôle important : alors qu'en naviguant à plat devant le drap, il est naturellement peu probable qu'une dérive latérale se produise, elle se fait d'autant plus sentir sur un cap au vent.

Approfondir les connaissances :

La prise en compte de l'influence du vent et des courants fait déjà partie des disciplines les plus difficiles. Mais dans les zones de marée, l'alimentation en électricité est très importante pour que les méthodes mentionnées ci-dessus aient un sens. Dans cet article vous trouverez tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Planification minutieuse de la croisière

Une planification consciencieuse de l'itinéraire commence bien avant le début de la croisière et devrait toujours être adaptée à l'état actuel après le départ. La planification de la navigation se fait à trois niveaux : à la maison avant la croisière, à bord avant le départ et en mer.

Planification à domicile

La première phase de la navigation commence des semaines avant le début de la croisière. Il s'agit tout d'abord d'obtenir des informations et des documents utiles sur la zone de navigation. Il peut s'agir d'informations trouvées sur Internet ou dans des articles de magazines - par exemple Récits de voyage et de territoires, des propositions de croisière et d'étapes, etc. D'autre part, la recherche de documents nautiques appropriés est importante pour une navigation sûre.

Pour une navigation sûre, il faut choisir des cartes marines appropriées ainsi que de Guides de navigation et manuels portuaires les mesures de préparation les plus importantes. Il est conseillé de se procurer ces documents soi-même, même pour les croisières charter. L'investissement raisonnable est compensé par un avantage considérable, car c'est le seul moyen de planifier de manière fiable.

A l'aide des cartes achetées, il faut déjà se familiariser chez soi avec toutes les particularités de la zone de navigation : Les distances, les profondeurs, le trafic, les restrictions de navigation dues aux zones interdites, aux zones de protection de la nature et aux zones de séparation du trafic, les passages de ponts ou d'écluses, etc. Ce faisant, il est possible de prendre des premières notes sur les étapes possibles et les particularités de navigation.

Le résultat de cette planification préalable est une liste qui esquisse déjà le déroulement complet de la croisière avec toutes les étapes sur toute sa durée. Cette liste esquisse en quelque sorte le parcours idéal, prend en compte aussi bien les destinations souhaitées que tous les aspects essentiels de la navigation sur la base des informations disponibles.

Planification à bord

La feuille de route finale doit être établie à bord juste avant le début de la croisière. Lors d'une croisière charter, on a alors pu inspecter le yacht en détail, on connaît ses possibilités et ses limites et on a recueilli les informations les plus récentes sur la météo et la zone de navigation. Tout cela permet de faire un dernier contrôle de la réalité.

Planification en mer

Pendant toute la durée de la croisière, il faut réagir avec souplesse aux changements, car tous les facteurs ne sont pas connus à l'avance. La météo, en particulier, est observée en permanence et consignée dans le journal de bord (pression atmosphérique, température, humidité de l'air, nébulosité, direction et force du vent). Ces données permettent de comprendre les événements météorologiques actuels et d'évaluer les effets locaux possibles.

Outre les conditions météorologiques, de nombreux facteurs peuvent influencer le plan de croisière, tels que des problèmes techniques, des problèmes de santé des membres de l'équipage ou des difficultés d'approvisionnement si le carburant vient à manquer en raison du manque de vent.

Approfondir les connaissances :

Il y a aussi beaucoup à dire sur ces aspects, que nous dans cet article ont été rassemblées.