- Protéger le bateau du vent

- Préparer le yacht

- Important : les bonnes amarres

- Amarrer le yacht en toute sécurité

- Protéger les suspentes contre l'abrasion

- Utiliser correctement les défenses

- Amortisseurs sur les amarres

- S'amarrer à des lignes de mouillage ou à des ancres

- Aide mécanique par moteur ou treuil

- Vous préférez jeter l'ancre ?

Un yacht devrait toujours être préparé comme si une forte tempête était imminente. En effet, on ne peut jamais savoir si, entre deux week-ends ensoleillés, une tempête dévastatrice ne va pas soudainement éclater. Il est risqué de ne réagir que lorsque des vents forts ou plus sont déjà annoncés. Surtout si l'on a un long trajet à faire ou d'autres obligations, il peut être impossible de réagir à temps. Et même si l'équipage est présent, personne n'a envie d'essayer de glisser un pare-battage supplémentaire entre le bord et la jetée par un vent hurlant la nuit. Il est donc plus simple d'amarrer le bateau à la lumière du jour, dans le calme et la clarté d'esprit.

Un coup d'œil dans la plupart des ports montre pourtant clairement que de nombreux propriétaires de bateaux se laissent tromper par la sécurité supposée du port protégé. Les amarres vieilles et usées, les amarres à bord et les voiles qui claquent font partie du paysage quotidien.

Le vent n'est même pas le plus gros problème. Une houle dans le bassin portuaire peut également tirer sur les amarres jusqu'à ce que les taquets cèdent. Les fissures qui en résultent sont généralement des indices d'un amarrage insuffisant.

De nombreux ports offrent des coins et des places mieux ou moins bien protégés contre les vents forts et les intempéries. Si l'on a de la chance et que le port n'est pas bondé, il vaut souvent la peine, en cas de prévision d'intempéries, de se demander s'il existe un endroit plus approprié. De nombreux capitaines de port sont ici d'une grande aide grâce à leurs connaissances précises du port, car il n'est pas toujours évident de savoir d'emblée où la houle va s'engouffrer dans le bassin portuaire. Elle provoque parfois des remous invisibles jusque dans les parties les plus profondes du port, qui tirent alors sur les bateaux et peuvent devenir vraiment désagréables.

Protéger le bateau du vent

Si l'on s'attend déjà à une tempête, il faut choisir son poste d'amarrage en fonction de celle-ci. S'il y a suffisamment de place, il est possible de changer de ponton. Les bateaux des voisins restent toujours un risque incalculable s'ils ne sont pas correctement amarrés. C'est pourquoi il est important non seulement de sécuriser soi-même son bateau avec soin, mais aussi de jeter un coup d'œil chez le voisin et de lui signaler d'éventuelles négligences. Si ce dernier n'est pas à bord ou n'est pas joignable, il faut en informer le capitaine du port. Lui seul, à l'exception du propriétaire, est autorisé à faire quelque chose sur le yacht - ne jamais mettre la main à la pâte tant que l'un des deux autres peut le faire. En cas de sinistre, il peut en résulter des revendications considérables, car personne ne peut prouver qui est finalement responsable si un yacht s'est détaché.

Ce n'est que lorsqu'il y a un danger immédiat et qu'aucune autre aide n'est possible, ce qui peut être le cas lors d'un ouragan soudain, que des étrangers peuvent prendre des mesures de sécurité sur d'autres yachts.

Si l'on prévoit beaucoup de vent, il est judicieux de dérouler le génois sur enrouleur, surtout avant les absences. Cela permet non seulement de réduire la résistance à l'air, mais aussi d'éviter que la voile ne se déroule et ne soit endommagée. Dans tous les cas, la voile d'avant doit être enroulée jusqu'à ce qu'il reste quelques tours d'écoute autour de la voile. Ensuite, amener l'écoute de manière étanche pour éviter que l'étai ne vibre.

Si la voile est correctement abattue et rangée, l'absence d'écoute peut également provoquer une résonance au niveau de l'étai. Cette vibration, très dommageable pour le gréement, peut être évitée en tirant l'emmagasineur supérieur avec la drisse jusqu'à environ trois mètres au-dessus du pont et en faisant passer un cordage qui y est attaché jusqu'au mât et en le fixant.

Si l'on s'attend à des vents très forts, les biminis, capotes de spray et taud de soleil doivent être repliés ou - de préférence - entièrement retirés, car ils agissent comme des voiles et peuvent causer ou prendre eux-mêmes beaucoup de dégâts.

Si les bateaux roulent de bâbord à tribord dans le bassin portuaire, il faut veiller à ce que les mâts ne se heurtent pas les uns aux autres. C'est particulièrement vrai lorsqu'on est en paquet. Par vent fort, les bateaux peuvent tellement rouler sur le ponton qu'il peut être nécessaire de déplacer les mâts l'un par rapport à l'autre, malgré la nette distance entre les bateaux.

Dans certaines régions, le vent emporte également du sable du Sahara. Ces minuscules grains de sable rouge ne colorent pas seulement les voiles en brun, mais se glissent aussi volontiers dans les mécanismes comme les winchs ou les enrouleurs. Dans ce cas, les voiles doivent être retirées et les treuils et les enrouleurs recouverts afin de les protéger. Les bateaux équipés de grandes voiles à enrouleur devraient alors être amarrés avec la proue au vent afin que le sable du Sahara ne puisse pas pénétrer dans les mécanismes du mât.

Également intéressant :

Préparer le yacht

Un équipement non sécurisé peut être endommagé en cas de mouvements violents du yacht lui-même ou endommager son propre bateau ou celui d'un tiers. C'est pourquoi il faut ranger et sécuriser tout ce qui n'est pas fixé.

Important : les bonnes amarres

D'énormes forces agissent sur les cordages et l'accastillage en cas de tempête. La défaillance du matériel est, avec un mauvais amarrage, une cause fréquente de dommages dus aux ouragans. Avant la tempête, il faut donc toujours vérifier que toutes les amarres ne présentent pas de défauts et ne sont pas fatiguées. Les charges à venir sur les cordages peuvent généralement être mieux réparties grâce à des remèdes maison et les zones de frottement aux arêtes vives peuvent être réparées à l'avance. Les amarres jouent le rôle le plus important dans la préparation aux vents forts, car elles doivent maintenir le yacht en place.

Les vieilles drisses, écoutes ou autres marchandises courantes ne devraient jamais être utilisées comme amarres. En effet, contrairement aux amarres, ces cordages sont fabriqués de manière à contenir le moins d'étirement possible afin de pouvoir régler les voiles de manière optimale. De telles amarres ne peuvent être utilisées de manière provisoire pour l'amarrage que si suffisamment d'amortisseurs de secousses ont été installés au préalable.

Les amarres en plastique non résistant aux UV, comme le polypropylène, ne sont pas non plus appropriées. Après seulement quelques années d'exposition au soleil, elles sont tellement affaiblies qu'elles se cassent facilement, et ce très probablement sous charge, c'est-à-dire au moment où l'on en a le plus besoin, par vent fort.

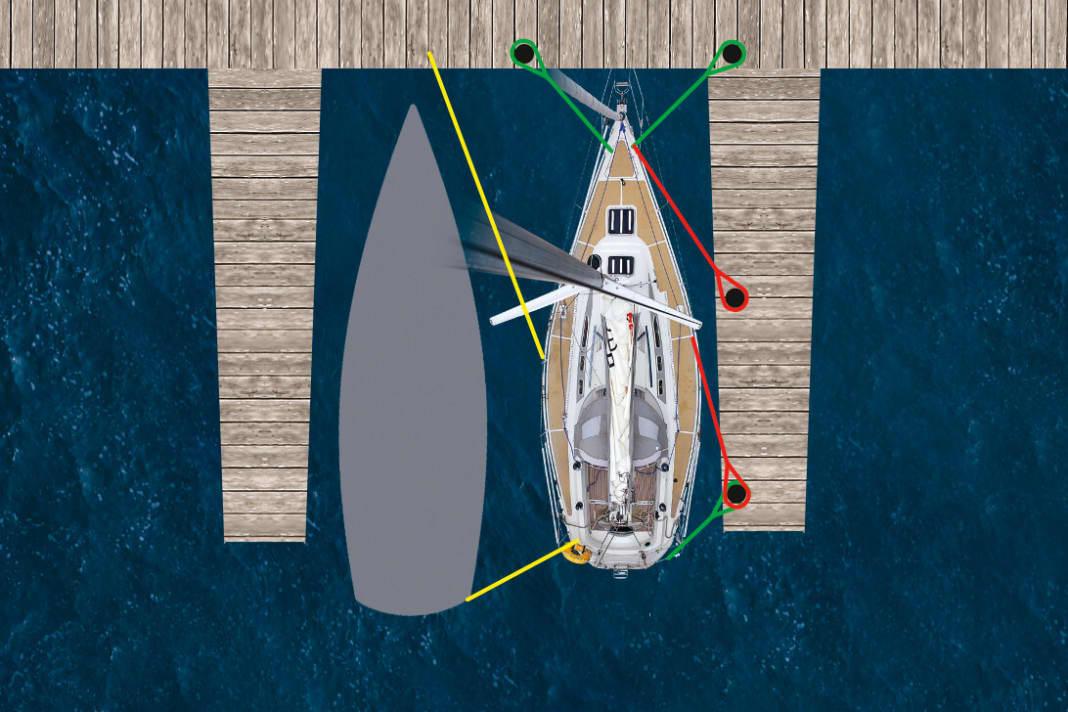

Dans des circonstances normales, quatre amarres suffisent pour amarrer correctement un yacht. Deux amarres avant et deux amarres arrière dans une boîte, ou bien une amarre avant et une amarre arrière, et une amarre avant et une amarre arrière. Ces quatre amarres permettent de maintenir le bateau dans toutes les directions. Le bateau ne peut plus tourner ni être déplacé vers l'avant ou l'arrière. Mais en cas de vent fort ou de tempête dans le port, quatre amarres ne suffisent plus. En effet, les forces doivent alors être réparties sur un maximum de taquets et de lignes.

Taquets et treuils

Il ne faut pas seulement faire confiance aux taquets à terre. Il faut aussi connaître la robustesse de ses propres taquets, car le bateau peut avoir des taquets montés de manière très différente. La taille du taquet ne dit rien sur sa résistance au montage. Celle-ci ne se révèle qu'en regardant sous le pont. Certains taquets sont ancrés à l'aide de quatre énormes boulons et de grandes rondelles qui répartissent les forces. D'autres peuvent être simplement vissés.

Les taquets d'amarrage, lorsqu'ils existent, sont souvent moins solides que ceux de la proue ou de la poupe. De plus, l'épaisseur du matériau sur lequel les taquets sont montés peut varier considérablement.

Il n'y a pas que les taquets qui conviennent pour l'amarrage. Les winchs peuvent également être très bien utilisés, car ils sont généralement les plus fortement ancrés dans le bateau. Les amarres peuvent être déviées à travers ou autour de taquets ou de closoirs et amenées au winch. Le taquet n'est plus soumis qu'à la force nécessaire pour le renvoi. La force de traction proprement dite est assurée par le treuil. Plus le renvoi est important, plus la force exercée sur le taquet ou le chaumard est grande. Les winchs offrent en outre l'avantage de pouvoir amarrer les amarres avec force.

Amarrer le yacht en toute sécurité

Lors de l'amarrage, le principe "One Rope - One Job !" s'applique donc : chaque amarre ne doit avoir qu'une seule tâche. En outre, chaque amarre doit pouvoir être serrée ou desserrée individuellement, soit depuis la terre, soit depuis le bateau. Le fait d'attacher une longue amarre à un taquet et d'utiliser ensuite la partie libre pour d'autres amarrages n'est tout simplement pas viril. En effet, le coup de tête supérieur non chargé est destiné à la libération et à l'amarrage et ne devrait pas servir d'extrémité chargée pour une autre utilisation.

Une autre règle d'or est de préférer plusieurs cordes courtes à quelques cordes longues. Les cordes peuvent être rallongées par deux palsteks ou un hunter's bend - le nœud croisé est fortement déconseillé. Deux lignes de résistance différente peuvent aussi être rallongées par un double nœud d'écoute. Mais rien ne vaut un grand nombre de cordages de différentes longueurs à bord.

Répartir la charge signifie : attacher plusieurs amarres qui ont la même fonction, par exemple plusieurs bouts avant ou arrière, mais ne pas les attacher aux mêmes points, mais répartir les forces sur plusieurs taquets ou winchs.

Lisez aussi

S'amarrer en toute sécurité

En commençant par son propre bateau : selon le ponton, la direction du vent et la longueur du yacht, il faut s'amarrer différemment pour répartir de manière optimale les forces agissant par vent fort (par exemple en croisant les amarres). Nous présentons quatre croquis dans la galerie de photos.

Mettre le bateau dans le giron d'Abraham signifie l'amarrer du plus grand nombre de côtés possible, de manière à ce qu'il soit comme une araignée dans sa toile et qu'il ne touche de préférence à rien. Si l'on a de la chance, il n'y a pas de bateau dans le box voisin et il est alors possible, si cela a été convenu avec le capitaine du port, de tendre une amarre en travers de la place voisine. Dans certains ports, il est même d'usage, précisément pour cette raison, de placer les clients dans deux boxes en basse saison.

Il est très difficile de déployer des lignes en travers d'un ponton et de créer ainsi un risque de trébuchement. Mais là encore, la nécessité n'a pas de limite et il faut parfois utiliser les bollards de l'autre côté du ponton.

Dans ce cas, les lignes doivent être marquées autant que possible avec une peinture lumineuse ou un petit drapeau et, de préférence, éclairées la nuit avec la lampe de pont.

Protéger les suspentes contre l'abrasion

Partout où des cordages frottent contre d'autres cordages ou même contre du béton, du fer ou d'autres surfaces tranchantes, il faut éviter le filage de la jupe. Les cordages s'usent en effet très rapidement. Pour cela, il faut placer une protection appropriée sur le cordage. Il peut s'agir d'un vieux tuyau d'arrosage ou, mieux encore, d'une vieille lance à incendie que l'on peut se procurer auprès des pompiers volontaires. Il est également possible d'acheter diverses protections pour amarres dans le commerce de la plaisance.

En particulier, lorsqu'une ligne est attachée à un taquet et qu'une deuxième ligne est déviée ou passée par le même taquet vers un winch ou un deuxième taquet, les cordages ne doivent pas, dans la mesure du possible, se toucher au niveau du taquet sans protection de la jupe entre eux.

En revanche, si une amarre est passée autour d'un taquet en inox de forme ronde, elle se déplace certes aussi sur le matériau étranger, mais cela n'entraîne aucun dommage ni pour le cordage ni pour le taquet.

Si le frottement provoque un grincement désagréable, il suffit d'appliquer quelques gouttes de liquide vaisselle sur le cordage et la "musique" s'arrête. Cette astuce de rinçage fonctionne également si les défenses frottent contre la coque ou la jetée. Une défense habillée d'un bas est d'ailleurs totalement silencieuse par nature.

Poser une amarre sur une cale peut être très pratique en cas d'amarrage normal, car la ligne peut alors être récupérée facilement depuis le bord. Mais en cas de vent fort et de tempête dans le port, cette méthode est déconseillée, car le mouvement constant autour d'une borne rugueuse à terre entraîne aussi un feutrage de la ligne.En principe, il faut demander au capitaine du port son expérience des tempêtes - peut-être a-t-il d'autres conseils. Comme dans les Caraïbes, où il existe dans certains ports des bassins de sable supplémentaires dans lesquels les yachts sont enterrés à la verticale. Ils n'ont pas non plus besoin d'amarres.

Utiliser correctement les défenses

En cas de tempête dans le port, il faut utiliser tous les défenses. Ils ne servent à rien dans le coffre arrière. Les défenses doivent être placées là où elles sont nécessaires, c'est-à-dire en premier lieu au milieu du bateau : les défenses les plus fines à l'endroit le plus large du bateau, puis les défenses de plus en plus épaisses vers l'arrière et la proue. Ainsi, la force est répartie plus uniformément sur les défenses. Il peut donc être judicieux de transporter des défenses de différentes tailles.

Si le vent souffle de côté, la surface de voile du gréement nu peut suffire à faire gîter le bateau de manière significative. S'il est alors poussé contre le ponton, il peut arriver que les défenses travaillent sous le ponton et que la coque soit endommagée. Ou alors, le bateau se redresse et une pression énorme s'exerce sur les défenses qui, à leur tour, tirent sur le bastingage. Une astuce consiste donc à placer les défenses à différentes hauteurs afin qu'au moins l'une d'entre elles reste toujours dans la bonne position en cas de gîte.

Le moyen le plus sûr d'éviter que les défenses ne soient enfoncées sous le ponton est de les installer à terre. Dans le port d'attache en particulier, des défenses rondes fixes sur le pont peuvent offrir une bonne protection supplémentaire. Il est également bon de savoir : Les défenses pendantes et allongées roulent à l'horizontale, tandis que les défenses rondes peuvent rouler dans toutes les directions. Les défenses plates ne roulent pas du tout, mais frottent au contraire contre le gelcoat à chaque mouvement du bateau et sont donc plutôt adaptées à la poupe ou uniquement dans des conditions très calmes. Il peut parfois être intéressant de fixer une défense allongée à l'aide de deux cordes à l'horizontale afin qu'elle puisse rouler verticalement de haut en bas, par exemple sur un poteau.

La traction sur les défenses peut endommager le bastingage

Les défenses doivent toujours être placées de manière à ce que la valve soit orientée vers le bas. Si la valve cède à la pression, elle sera projetée dans l'eau et non pas vers l'équipage comme un projectile.

Dans la mesure du possible, et pas seulement par vent fort, les défenses devraient toujours être amarrées aux montants du bastingage ou au moins à proximité immédiate de ceux-ci, afin que la traction vers le bas puisse être absorbée par les montants. Si le bastingage comporte une ouverture latérale, celle-ci devrait rester fermée afin que les forces exercées par les défenses sur les fils du bastingage soient transmises à la proue et à la poupe.

Pour éviter toute traction sur le bastingage, les défenses peuvent aussi être fixées au pied des supports de bastingage. Mais dans ce cas, les défenses risquent de tomber sur la plinthe. Pour y remédier, il est possible de fixer de courtes baguettes en inox sur la plinthe, sous les supports de bastingage, afin de les protéger.

Si l'on a la malchance de devoir s'amarrer à un mur de quai sur lequel sont accrochés des pneus de voiture, une planche de défense accrochée entre les pneus et ses propres défenses peut être utile. Une planche de défense est également utile lorsqu'il faut s'amarrer à côté d'un poteau. C'est une pièce d'usure qui protège le bateau des murs de quai inégaux, des pneus de voiture ou des poteaux. Il est préférable d'utiliser des planches de défense en bois de conifères, car elles sont légères, souples et flexibles. Sur Internet, il existe de nombreuses vidéos d'instructions sur la manière de les fabriquer facilement soi-même.

Les bas de défense protègent la coque

Les défenses habillées peuvent paraître snobs, mais elles remplissent une fonction très importante : les petits grains de sable ou autres saletés disparaissent élégamment dans le bas de la défense et évitent les rayures et les zones ternes sur la coque qui peuvent être causées par les défenses en rotation. Marquées du nom du bateau, elles retrouvent volontiers leur propriétaire si le pare-battage s'est égaré.

Les bas de défense en double matériau protègent mieux. Les bas de défense déchirés témoignent du travail accompli et devront peut-être être remplacés après quelques nuits de tempête. Mais après tout, ils sont là pour ça.

Une alternative aux bas de défense est une toile composée de matériau de bâche qui - contrairement à la planche de défense - est suspendue entre la coque du bateau et les défenses non habillées, appelée tablier de défense.

Amortisseurs sur les amarres

Même une faible houle dans le port peut mettre le bateau en mouvement de manière brutale. Le bateau prend de la vitesse à chaque aspiration, qui doit ensuite être stoppée par les amarres. Il en résulte des forces énormes, d'autant plus importantes que les mouvements sont brusques. Ces forces peuvent desserrer ou même arracher les bollards et les taquets, aussi bien à terre qu'à bord.

La force exercée sur le taquet est proportionnelle à la fois à la masse du bateau et à son accélération, qui est freinée. La formule F=m×a du cours de physique s'applique, c'est-à-dire que la force est égale à la masse multipliée par l'accélération. La masse correspond au déplacement du bateau. L'accélération est directement liée à la distance nécessaire à l'immobilisation du navire. Plus la distance sur laquelle le navire est freiné est longue, plus son accélération et donc la force exercée sur ses taquets sont faibles. Cette distance de freinage est due à l'étirement des amarres et aux amortisseurs de secousses.

Il existe plusieurs types d'amortisseurs, des ressorts classiques en acier aux amortisseurs temporaires que l'on peut monter et démonter ultérieurement en fonction des besoins, en passant par les ressorts en caoutchouc enroulés. Ils suivent tous le même principe, à savoir qu'ils se cassent en cas de charge importante ou de travail prolongé, et doivent donc être sécurisés.

Amarres avec ressorts en caoutchouc

Dans le cas du ressort en caoutchouc, la sécurité est constituée par la corde elle-même, enroulée trois fois autour du boudin en caoutchouc. Dans le cas des ressorts en acier, le dispositif de sécurité doit être attaché séparément afin de maintenir une liaison en cas de rupture du ressort.

Comme il est presque impossible de détacher de la ligne de nombreux modèles à ressort en caoutchouc, il est recommandé d'emporter des amarres avec des amortisseurs en caoutchouc montés spécialement pour les jours de tempête dans le port.

En outre, des amortisseurs de secousses libres devraient également se trouver à bord et pouvoir être enfilés sur les amarres normales si nécessaire. Plus il y en a sur la même ligne, plus la zone de déformation est longue et plus l'amortissement est souple. Il devrait y en avoir trois ou quatre par amarre.

Les ressorts en acier ne sont utiles que dans le port d'attache

Le ressort en acier est probablement plus pratique pour le port d'attache, voire pas du tout, et n'est pas particulièrement adapté pour être emporté à bord : Il prend beaucoup de place, est lourd et rouille. N'oublions pas que lorsque les amortisseurs se cassent, la ligne n'est pas seulement émoussée d'un seul coup, elle est aussi étirée et donc plus longue !

Si l'on utilise des piquets dans les boxes, la nature des piquets détermine dans quelle mesure ils sont souples ou rigides. Les longs profilés en fer recouverts de tubes en plastique, enfoncés dans un sol mou, sont souvent souples, tandis que les poteaux en bois épais sont plutôt rigides. La longueur des amarres reliant les piquets au bateau a également une influence considérable sur la force. Plus les lignes d'amarrage sont longues, plus elles sont souples et élastiques. Si la ligne est suffisamment longue, l'absence d'amortisseurs de secousses peut être palliée provisoirement par un poids fixé au milieu de la ligne.

S'amarrer à des lignes de mouillage ou à des ancres

Si le bateau est amarré dans le port à une ancre de proue ou de poupe, il faut s'assurer qu'elle est bien enfouie. Comme pour l'ancrage libre, on place en outre un snubber. Il s'agit d'une ligne munie d'amortisseurs de secousses, qui est accrochée à la chaîne à l'aide d'une griffe d'ancre et placée à bord sur un taquet. Cela permet de soulager le guindeau et d'éviter que le harnais de l'ancre ne se détache.

En Méditerranée, les yachts sont souvent amarrés avec des lignes de vie. Grâce à leur longueur pour l'ancrage au sol et au matériau élastique du cordage, elles sont généralement suffisamment élastiques et n'ont pas besoin d'autres amortisseurs de secousses.

La suspension des amortisseurs de secousses ménage certes les taquets, mais le bateau bouge plus que d'habitude. Il doit donc être amarré à une distance suffisante du ponton. C'est particulièrement vrai en Méditerranée, où la distance entre la poupe et le quai doit absolument être augmentée par vent fort de terre. Dans ce cas, il est possible de fixer un pare-battage à l'arrière, mais il ne devrait pas être nécessaire de l'utiliser.

Aide mécanique par moteur ou treuil

Les amarres ferrées aux taquets peuvent avoir glissé après des heures de traction et doivent alors être rajustées. Dans le port d'attache, il est donc conseillé d'amarrer le bateau avec des amarres coupées à longueur, avec des yeux épissés à bord, qui passent à travers le taquet et sont ensuite enfilés par-dessus. Il est également possible d'utiliser un bout de palangre sur le taquet, ce qui permet de réduire l'étirement.

Selon les dimensions du yacht, la pression sur les amarres peut devenir extrêmement forte par vent fort et rendre impossible de les resserrer à la seule force physique. De même, il est souvent presque impossible d'éloigner le bateau du ponton à la force des bras pour pousser un pare-battage dans la fente ou le mettre en place par vent fort. On peut bien sûr essayer de resserrer rapidement les amarres au rythme du mouvement du bateau lorsqu'elles s'affaissent momentanément. Mais ce n'est pas facile. Alors pourquoi ne pas utiliser la force motrice ? Démarrer brièvement le moteur et donner de la force en marche avant ou arrière en positionnant le gouvernail de manière appropriée, et voilà que la ligne pend et peut être tirée. Si vous en disposez, un propulseur d'étrave peut également vous aider à pousser le bateau dans la direction souhaitée, à tirer rapidement la ligne ou à enfoncer le pare-battage.

De nombreux guindeaux ont également un cabestan. Il s'agit du treuil au-dessus de la roue à chaîne, qui ne doit pas être utilisé uniquement pour la deuxième ancre, mais qui peut très bien être utilisé pour l'amarrage dans le port. Cela permet de disposer d'un treuil électrique à la proue. Une manivelle de winch permet de desserrer le frein entre la roue à chaîne et le cabestan afin de pouvoir l'utiliser individuellement.

Vous préférez jeter l'ancre ?

Avec tout ce stress dans le port, il reste à se demander pourquoi ne pas jeter l'ancre ? Dans de nombreuses régions, il existe des mouillages très bien protégés qui, selon la direction du vent, offrent une protection sûre même par grand vent. Il est important de bien comprendre les phénomènes météorologiques afin de ne pas se retrouver soudainement sur une digue au passage d'un front et de la rotation du vent qui l'accompagne, avec des vagues qui déferlent dans la baie.

Il existe à cet effet des applications très utiles, comme Navily ou iBoat, qui évaluent de manière actuelle, dynamique et en fonction des prévisions météorologiques les mouillages respectifs en termes de confort et de sécurité. Avec un Bottom Discrimination Sounder, qui fait déjà partie de l'équipement de série de certains traceurs, il est possible de palper le fond pour trouver un fond sablonneux ou argileux sûr. Un bon harnais de mouillage, un grand cercle de flottement et une voile d'ancre posée sur l'étai arrière donnent souvent des nuits bien plus agréables que dans un port où il faut dormir en tirant sur les amarres.