Réglage du gréement: Le guide de réglage pour une bonne tension dans le gréement

Lars Bolle

· 29.03.2025

Le mât, l'étai et les voiles interagissent dans le système du gréement. Le comportement du mât est influencé par le réglage des haubans et des étai, ainsi que par la surface de voile établie et sa répartition. Parallèlement, le réglage du mât détermine la position des voiles et la propulsion qu'elles génèrent.

Réglage du gréement pour une meilleure performance de la voile

Un réglage correct du gréement est donc une condition sine qua non pour des performances de voile optimales. L'objectif est, à quelques exceptions près, de donner de la tension à l'étai afin que le guindant du génois ne s'affaisse pas trop sur les parcours par vent arrière, ce qui s'accompagne presque toujours d'une perte de hauteur. En même temps, la courbure du mât influence aussi la grand-voile. Un mât qui se courbe vers l'avant au milieu tire la grand-voile plus à plat au milieu, ce qui réduit la pression par vent fort et repousse le point de prise de ris. De même, un mât qui se courbe vers l'arrière et sous le vent peut réduire la pression sur la grand-voile, car la chute s'ouvre.

Réglage du gréement pour plus de sécurité

Un réglage correct du gréement est également un aspect important de la sécurité. En principe, les haubans et les étai ne sont là que pour empêcher le mât de tomber. Dans des conditions statiques, comme dans un port sans voile, il suffit de très peu de traction sur les fils pour y parvenir. Apparemment, cela incite aussi de nombreux propriétaires à laisser leur gréement exactement tel quel, avec une tension trop faible. Ainsi, lorsque l'on se promène dans les ports et que l'on observe différents gréements, on ne peut que s'étonner de voir certains d'entre eux encore debout. On voit régulièrement des haubans trop lâches, des mâts inclinés vers l'avant ou même pliés négativement, c'est-à-dire avec une courbure vers l'arrière. La cause en est souvent l'ignorance. Cet article a pour but de remédier à cette situation.

Une tension élevée du hauban est importante

Une idée fausse très répandue est que les haubans fortement tendus en permanence exercent une trop forte pression sur la structure du yacht. C'est vrai en principe. Un yacht change légèrement de forme au cours de la saison en raison de la tension du gréement, mais cela devrait être pris en compte dans la conception et la construction. Les bateaux en bois, en particulier, peuvent céder fortement aux tensions des fils. Cela ne signifie pas pour autant qu'il vaut mieux renoncer à cette tension, mais plutôt qu'il faut vérifier plus souvent le réglage de base, même pendant la saison, et le réajuster si nécessaire. Pendant la saison d'hiver, le bateau devrait alors revenir à sa forme initiale en étant déchargé.

En revanche, un gréement trop lâche est bien plus dangereux qu'une éventuelle légère déformation de la coque. Par vent plus fort, mais surtout par mer plus haute et plus agitée, le mât peut commencer à pomper s'il n'est pas suffisamment précontraint, ce qui entraîne des pics de charge beaucoup plus élevés dans l'accastillage que ce ne serait le cas avec un gréement suffisamment précontraint. Les terminaux, les toggles ou les boulons peuvent alors se rompre, avec pour conséquence la rupture du mât.

Souvent, un mauvais réglage du gréement va de pair avec un changement des habitudes de navigation de l'équipage. Alors qu'autrefois, on naviguait de manière plutôt sportive avec un voilier gréé au plus haut, c'est-à-dire avec génois et grand-voile même par vent fort, aujourd'hui, ce même équipage - plus âgé, peut-être plus faible physiquement et moins ambitieux - ne navigue plus qu'avec le génois. Le mât peut alors se pencher vers l'avant, le centre du mât vers l'arrière, le soutien de la tension est perdu et le mât s'effondre.

Ce qu'il faut savoir avant de commencer

Gerhard Paasch, ancien directeur du grossiste Gotthardt, qui distribue également les mâts du fabricant suédois Seldén, a rédigé un guide de réglage pour tous les gréements courants, qui est encore aujourd'hui un standard chez les voiliers et les régleurs.

Dans les instructions suivantes, les valeurs de pré-tension des gréements les plus importants sont basées sur les valeurs recommandées par Paasch. Ces instructions garantissent non seulement un réglage sûr pour la plupart des gréements, mais aussi un réglage qui permet de bonnes performances de navigation.

Il n'est donc pas inutile de demander l'avis de son voilierier, d'autres propriétaires du même type de bateau ou de l'association de classe.

D'ailleurs, les indications concernant le moment où les fils d'un gréement doivent être remplacés varient. Les assureurs parlent de 10 ans, Gerhard Paasch recommande 15 ans ou 25 000 miles nautiques. Certes, les fils tiennent le coup, même s'ils sont plus vieux, mais ils perdent leur élasticité au fil des ans et transmettent ainsi aux ferrures toute la charge des rafales ou d'une entrée brutale dans une vague. Cela signifie des pics de charge importants avec peut-être des conséquences désagréables. Face à cela, le coût de nouveaux fils est faible.

Réglages de base pour chaque gréement

Les facteurs essentiels du réglage du gréement sont la chute du mât ainsi que la courbure latérale et frontale du mât. Un bon réglage de départ est la base de toutes les autres mesures.

Chute de mât

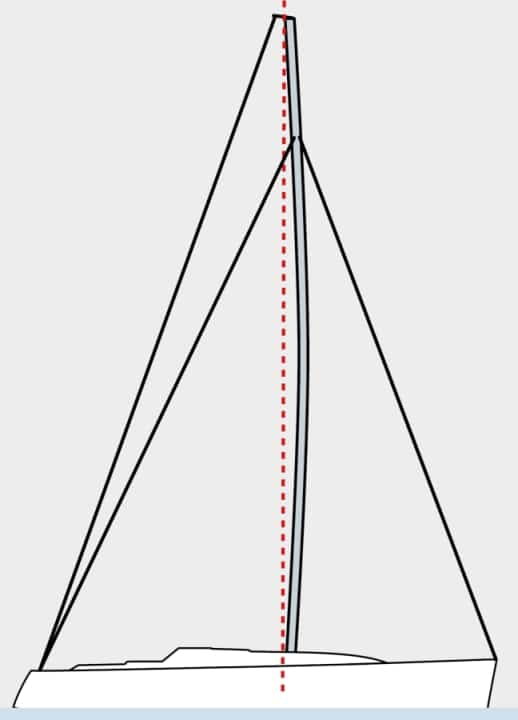

Une légère inclinaison du mât vers l'arrière stabilise l'ensemble du système de gréement et a un impact sur les caractéristiques de navigation. Plus le mât est incliné, plus le bateau est au vent. Une inclinaison du mât de 1 à 3 degrés est considérée comme suffisante pour la navigation de croisière.

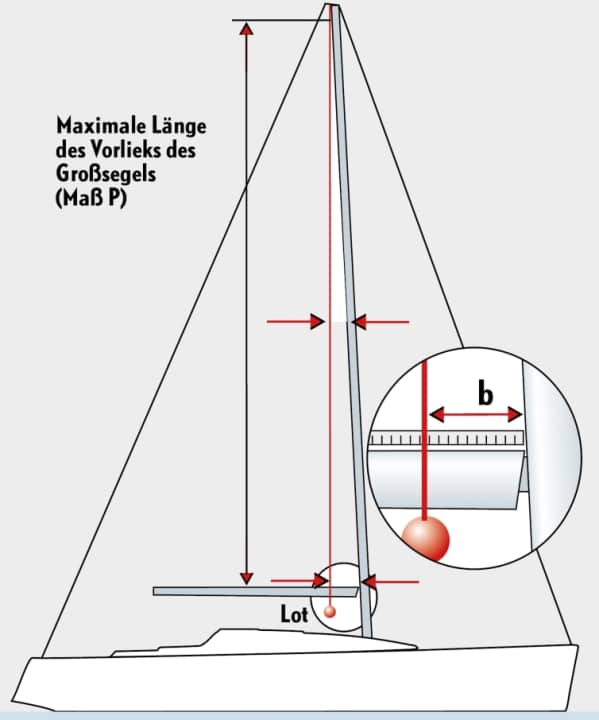

Voici comment mesurer la chute du mât : Si la longueur du guindant de la grand-voile (mesure P) n'est pas connue, tirer un mètre ruban dans le creux du mât et déterminer cette longueur. Serrer tous les haubans et les étai "à la main", régler le bateau le plus droit possible dans le sens de la longueur et de la largeur. Fixer un poids à la drisse. Pour que celle-ci n'oscille pas trop, elle peut être suspendue dans un seau d'eau posé sur le toit de la cabine. Mesurer maintenant la distance entre la drisse et le bord arrière du mât.

La détermination de la chute du mât n'est qu'un exercice de trigonométrie. Mais il est possible de faire autrement. La mesure P en mètres multipliée par 1,75 donne la distance à la bôme en centimètres, fois 3,49 pour 2 degrés, fois 5,23 pour 3 degrés. Pour une longueur de guindant de 8 mètres, la distance devrait donc être de 14 centimètres pour une chute de mât de 1 degré.

Inclinaison du mât

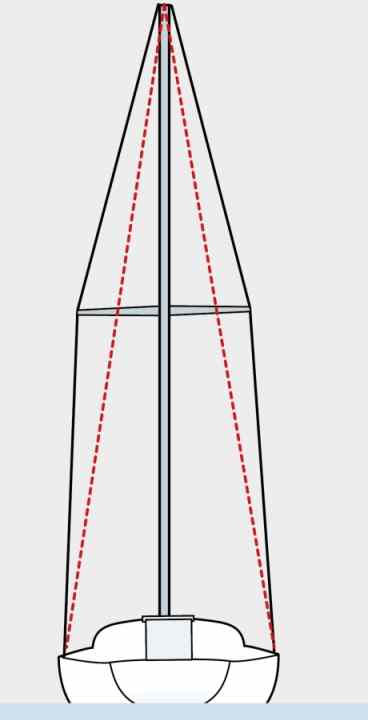

Avant tout réglage, le mât doit être bien droit dans le bateau. Pour ce faire, ne pas trop serrer les haubans et les étai et mesurer avec un mètre la distance entre l'arrêt du mât et les fers du tangon. Si les mesures sont différentes, desserrer et serrer les ridoirs en conséquence. En l'absence de mètre ruban, la drisse de grand-voile peut également servir de référence. Tirer celle-ci jusqu'à un fer à cheval, la placer dans la pince à levier et contrôler de l'autre côté si la distance est la même.

Courbure du mât

Pour mieux évaluer la flexion du mât lors du réglage, tirer la drisse de grand-voile jusqu'au pied de mât ou à la bôme, l'y poser et la tendre un peu. Elle sert alors de corde entre le pied de mât et l'artimon, et la courbure est bien visible. Sous voile, on peut aussi utiliser un dirk à la place de la drisse.

Guide de réglage pour les gréements avec des échelles à 90 degrés

Il s'agit ici d'un type de gréement plus ancien, souvent avec un grand génois et une petite grand-voile. La courbure du mât dans le sens de la longueur est influencée par l'étai arrière, parfois les pataras et les bas haubans.

Variantes pour de tels gréements

Les gréements avec des barres de flèche neutres, c'est-à-dire qui s'écartent latéralement du mât sans flèche, sont les plus faciles à régler ; les haubans supérieurs n'assurent que l'étayage latéral du mât. Le réglage longitudinal est principalement assuré par l'étai arrière, les bas haubans arrière et avant, parfois sous forme de baby-stag, ainsi que par les pataras. Ces derniers sont davantage utilisés sur les gréements partiels, où l'étai ne se trouve pas en tête de mât, mais un peu plus bas. Selon l'importance de cet écart, on parle de gréement 7/8, 9/10 ou 19/20, bien qu'il ne s'agisse généralement pas d'indications de longueur précises.

La principale différence entre le gréement de tête et le gréement partiel réside dans le fait que dans ce dernier, l'étai de pataras a une influence nettement plus importante sur la courbure du mât dans le sens longitudinal. La distance par rapport au point d'attache de l'étai crée un levier qui permet de tendre l'étai et de courber le mât en même temps que l'on tire sur l'étai arrière. En revanche, dans un gréement à gréement supérieur, presque toute la traction de l'étai de pataras est transmise à l'étai. C'est pourquoi il est particulièrement important de créer une légère courbure vers l'avant dans le cas d'un gréement à gréement supérieur, sans quoi le mât ne peut guère être courbé par l'étai de poupe.

Les pataras, que l'on trouve surtout sur les gréements partiels, agissent comme un étai arrière supplémentaire. Lorsqu'ils sont mis sous tension, celle-ci va directement sur le point d'attache de l'étai, ils servent donc à réguler la tension de l'étai. L'étai arrière est alors utilisé en premier lieu pour courber le mât, surtout par grand vent, afin d'aplatir la grand-voile grâce à une courbure plus importante.

L'inconvénient des gréements à barres de flèche neutres est qu'ils doivent être réglés avec plus d'attention pendant la navigation, qu'ils peuvent travailler fortement sans réglage au milieu du mât et que des erreurs de manipulation peuvent entraîner la perte du mât.

Réglage de base avec des saumons neutres Step by Step

- Tendre les haubans supérieurs à 15% de la charge de rupture.

- Vérifier la position du mât au-dessus de la gorge de mât et ajuster le centre du mât avec les bas haubans. S'il y a des bas haubans avant, réglez avec ceux-ci. Sur les gréements à deux ou plusieurs lattes, tendre également les lattes centrales à peu près autant que les lattes inférieures avant, en contrôlant toujours la rainure du mât.

- Utiliser les bas haubans avant ou l'étai bébé pour donner au mât une légère courbure vers l'avant. Ceci est particulièrement important pour le gréement de tête, sinon il n'est guère possible d'obtenir une courbure supplémentaire avec l'étai arrière.

- Tendre légèrement les bas haubans arrière. Ils doivent permettre au mât de fléchir vers l'avant tout en limitant cette flexion.

- Tendre l'étai arrière et les pataras à 15-20% de la charge de rupture. Le mât doit maintenant présenter une courbure au milieu dans le sens de la longueur, correspondant à environ la moitié de la profondeur du profil du mât. Marquer ce réglage comme étant la tension maximale qui ne doit pas être dépassée sous voile. Sinon, la courbure du mât risque d'être trop importante et le mât risque de fléchir, ce qui réduira la tension sur les haubans supérieurs, inférieurs et intermédiaires.

- Pour contrôler, enfoncer légèrement l'étai arrière et vérifier à nouveau la courbure. Elle ne devrait plus être que de 15 à 20 millimètres.

- Sous voile, ne jamais desserrer complètement le pataras et - s'ils existent - les pataras. Sinon, l'arrêt du mât peut être tiré vers l'avant, le mât se courber négativement et s'effondrer.

Guide de réglage pour les gréements à barres de flèche

Le type de gréement utilisé aujourd'hui est plus facile à manier à la voile que les gréements à barres de flèche neutres, mais il nécessite une grande tension sur les haubans supérieurs.

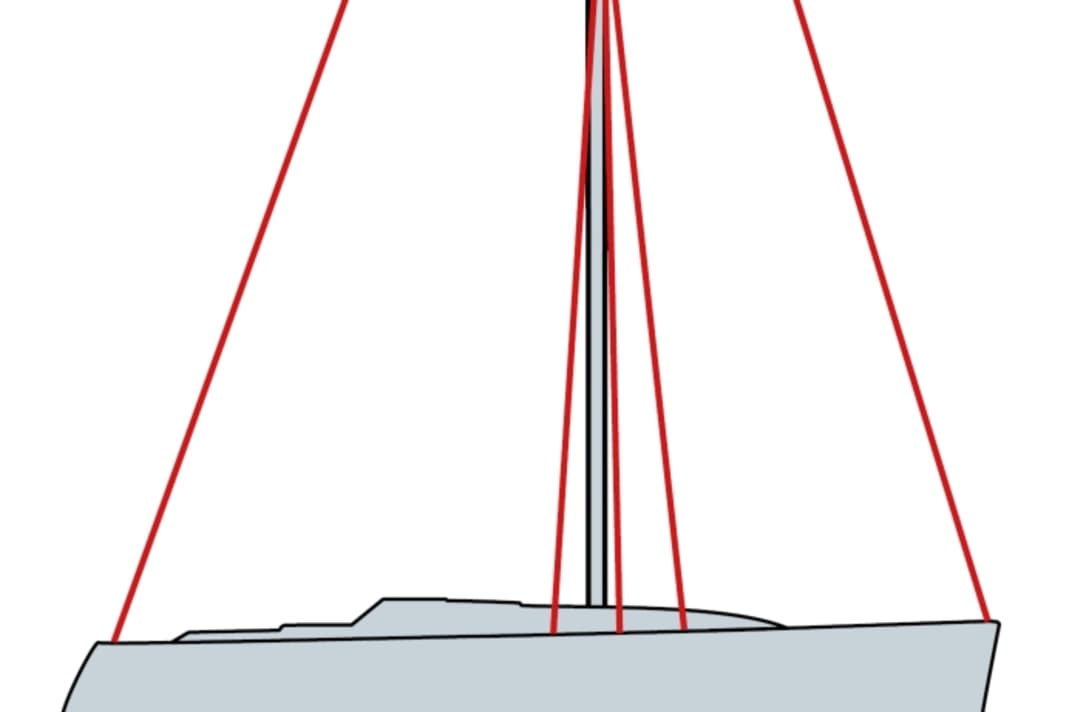

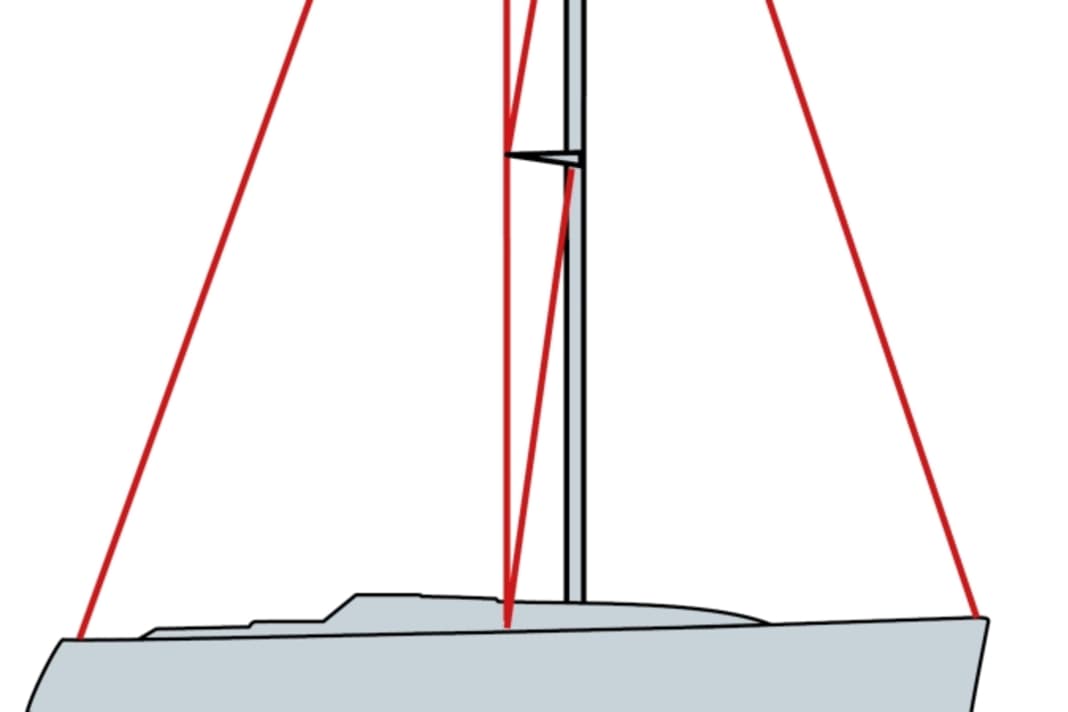

Variantes pour de tels gréements

Les gréements avec des barres de flèche, qui s'écartent donc légèrement du mât vers l'arrière, ont un grand avantage sur ceux avec des barres de flèche neutres : Ils sont nettement plus faciles à manœuvrer. Les pataras et les bas-haubans avant ou les baby-haubans peuvent être supprimés, ils ne sont pas nécessaires pour le réglage en longueur du mât. Si la flèche des barres de flèche est suffisamment forte et que les haubans supérieurs sont placés tout à fait à l'extérieur de la coque, il n'est pas nécessaire d'utiliser un pataras, du moins pour les petits bateaux. Il est alors possible de déployer très largement la grand-voile, même avec une tête carrée, car la chute de la grand-voile ne peut pas rester accrochée à l'étai arrière lors des manœuvres.

En raison de l'angle d'attaque des barres de flèche, les haubans supérieurs se placent légèrement à l'arrière du mât. Ainsi, leur traction n'est pas directement dirigée en travers du mât, mais un peu vers l'arrière. En plus de l'étaiement latéral du mât, ils remplissent donc en partie la fonction de l'étai arrière ou le remplacent même. Cela est possible à partir d'un angle de flèche d'environ 18 degrés. De plus, les haubans supérieurs permettent d'obtenir beaucoup plus facilement la courbure avant souhaitée du mât qu'avec des barres de flèche neutres, car les haubans poussent le mât vers l'avant via les barres de flèche.

Mais cette variante a aussi des inconvénients. En l'absence d'étai arrière, l'étai ne peut être mis en place que par la traction sur les haubans supérieurs, qui doit donc être très élevée. Sinon, l'étai arrière a le même effet que sur les gréements à barres de flèche neutres. Dans le cas du gréement de tête, il sert surtout à tendre l'étai ; plus son point d'attache se déplace vers le bas, plus son effet de flexion augmente. Mais attention : même les gréements avec des barres de flèche sont parfois vulnérables à la voile, surtout les gréements partiels. Une tension trop importante sur le pataras entraîne en même temps un relâchement de la traction sur les haubans supérieurs, car la courbure du top le rapproche des points d'ancrage des haubans et la tension sur les haubans diminue. Le mât peut ainsi devenir plus instable latéralement. C'est pourquoi il est également important d'avoir des bas haubans arrière pour limiter la flexion vers l'avant.

Réglage de base avec des barres de flèche Step by Step

- Tendre les haubans supérieurs à environ 15% de la charge de rupture. Pour ce faire, l'étai arrière peut être légèrement enfoncé afin de réduire la charge sur les filets. Ne pas encore enlever le mètre.

- S'il y a des bastaques avant ou un étai bébé, les serrer légèrement.

- Contrôler par la rainure de mât si le mât est bien droit. Si nécessaire, corriger avec les bas haubans avant, sinon avec les bas haubans arrière. Sur les gréements à plusieurs lattes, serrer aussi légèrement les haubans centraux et les utiliser si nécessaire pour corriger la courbure latérale. Ne pas trop serrer les bas haubans arrière, le mât doit pouvoir fléchir encore plus vers l'avant sous voile avec l'étai arrière tiré, afin de régler la grand-voile plus à plat.

- Tendre les haubans supérieurs à 20 % de la charge de rupture, en notant le nombre de tours nécessaires pour une augmentation de 5 %.

- Vérifier à nouveau le réglage latéral par la rainure du mât.

Contrôler la courbure et réajuster si nécessaire. - Tirer fortement sur l'étai arrière et les pataras (s'il y en a), mais sans dépasser 20 % de la charge de rupture. Marquer ce réglage sur l'étai arrière et les pataras comme traction maximale. Le mât doit maintenant fléchir fortement vers l'avant au milieu, mais pas plus de 1,5 fois sa profondeur de profil ou 2 pour cent de la hauteur du triangle d'amure.

- La flexion du mât diminue la traction sur les haubans supérieurs, contrôlez à nouveau ceux-ci et ramenez-les à une charge de rupture de 20 %.

- Aplatir l'étai arrière et les pataras jusqu'à ce qu'ils ne soient plus sous tension. La traction sur les haubans supérieurs ne doit maintenant pas dépasser 25% de la charge de rupture.

Régler la bonne tension du hauban

Pour déterminer la tension sur les haubans et les étai, il existe des voltmètres spéciaux. Mais il est également possible d'utiliser la méthode du mètre pliant.

La méthode avec voltmètre

Si la charge de rupture du want ou de l'étai est connue (voir tableau) et qu'un voltmètre est disponible, celui-ci permet de déterminer avec précision la tension du want et son pourcentage par rapport à la charge de rupture. Un fil 1 x 19 de 5 millimètres de diamètre a une charge de rupture de 22 kilonewtons. Comme les voltmètres comme Rigsense avec des indications en kilogrammes, il faut d'abord convertir. 22 kN = 2250 kg (arrondi). Si l'on veut atteindre 15 % de la charge de rupture, il faut augmenter la tension du hauban jusqu'à ce que l'échelle indique 337 kilogrammes. Lors de la tension d'un ridoir, veiller à ce que l'autre ridoir soit également tendu. Il faut donc tendre les haubans à tour de rôle jusqu'à ce que la valeur souhaitée soit atteinte.

La méthode du mètre pliant

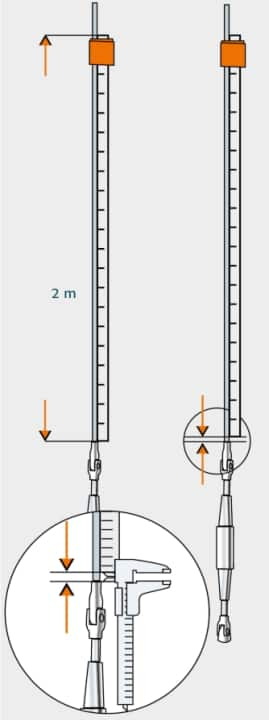

Comme le fil se dilate toujours de la même manière avec une force de traction croissante, quelle que soit son épaisseur, la force de traction peut également être déterminée à partir de la dilatation. La méthode du mètre pliant est utilisée à cet effet.

Pour les fils 1x19, les plus courants dans les gréements, un allongement de 1 millimètre correspond à 5 % de la charge de rupture du fil. Pour d'autres modèles comme le rod ou le dyform, d'autres valeurs s'appliquent (voir tableau).

Pour régler le gréement, fixer un mètre de 2 mètres de long sur le want, aussi lâche que possible, à environ 5 millimètres du terminal, par exemple avec du scotch. La distance par rapport au terminal est nécessaire pour que les branches d'un pied à coulisse puissent être placées entre le terminal et le mètre. Noter la distance exacte (A). Tendre maintenant le hauban jusqu'à ce que A+1,5 millimètre soit atteint, puis tendre également le hauban opposé jusqu'à ce que la mesure donne A+3 millimètres. Cela correspond à une tension du ridoir de 15% de la charge de rupture. Pour Rod ou Dyform, utiliser les valeurs correspondantes. Il est possible de déterminer de la même manière les charges de rupture sur les étambots, mais la mise en place du mètre est un peu plus difficile.

Trim de nuit sous voile

Le contrôle sur l'eau sert à affiner le réglage. Il devrait également être effectué pendant

répété plus souvent pendant la saison, car les bateaux changent sous la charge.

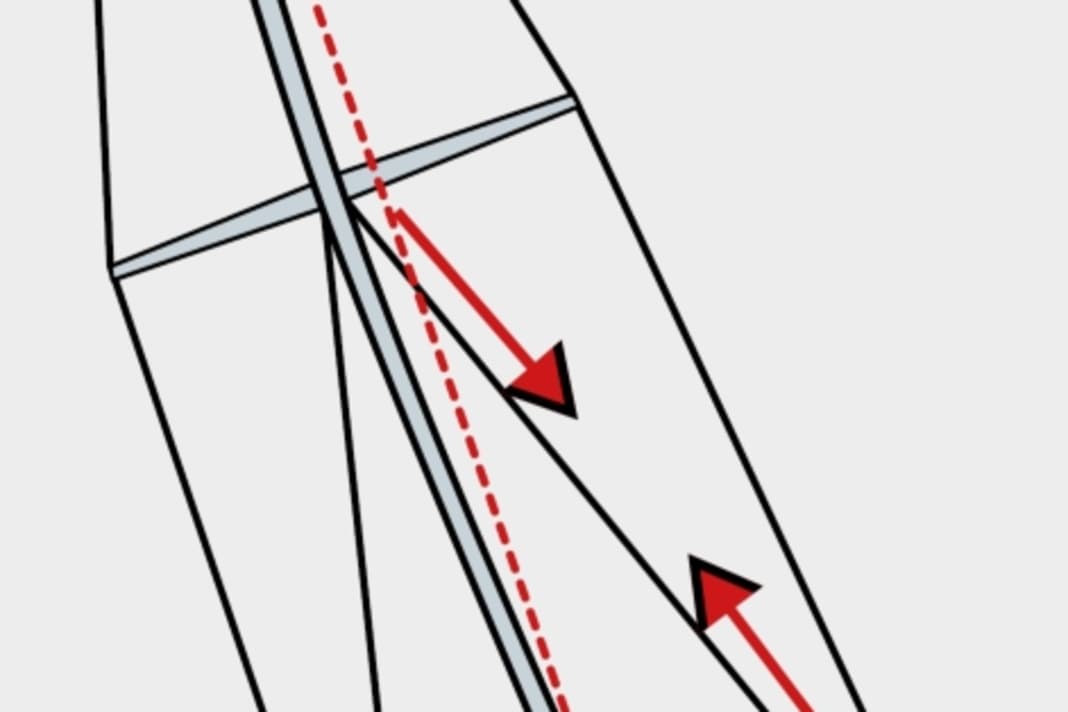

Mauvaise assiette et contre-mesures

Les conditions idéales pour tester l'assiette du gréement sont environ 3 Beaufort et une mer aussi peu agitée que possible. Sur un parcours par vent arrière, vérifier la courbe de flexion du mât le long du guindant de la grand-voile, c'est-à-dire dans le sens de la longueur. Le mât doit être légèrement courbé vers l'avant de manière harmonieuse. S'il est trop droit en bas, cela peut être dû à des bas haubans trop serrés ; s'il ne fléchit pas suffisamment en haut, il faut serrer le pataras. Dans le cas de mâts traversants qui reposent sur la quille, une courbe de flexion non harmonieuse peut également être due à un mauvais serrage entre le pied de mât et le pont. Il est préférable de demander conseil au fabricant du gréement ou à un voilier. Les plis rayonnants ou diagonaux du point d'écoute vers la voile sont un indice d'une trop grande flexion du mât. Leur direction indique la zone de trop grande courbure.

La courbe de flexion latérale est contrôlée le long du bord d'attaque du mât ou de la gorge du mât. Dans le cas de gréements partiels évidents, comme les gréements 7/8, une légère courbure latérale peut être souhaitée. Lorsque le mât se déplace sous le vent par grand vent, la chute s'ouvre, le centre se courbe alors légèrement au vent et règle la grand-voile plus à plat. Les gréements à gréement de tête ne doivent cependant pas pencher latéralement dans la zone de tête.

ne se courbent pas. La plupart du temps, les haubans supérieurs sont trop lâches.

On le voit au fait que le haut du gréement sous le vent est lâche.

Si le mât ne se dresse pas de manière harmonieuse entre le sommet et le pied, ou seulement au milieu d'un côté, le réglage des haubans inférieurs ou intermédiaires est généralement responsable. Réajuster en conséquence sur l'eau, mais ne jamais modifier la tension des haubans supérieurs. Réduire ensuite la grand-voile et relever à nouveau le mât. Si le mât fléchit de plus de 5 millimètres dans un sens ou dans l'autre, il faut le corriger avec le hauban inférieur correspondant.

Les yachts en plastique, mais surtout les bateaux en bois, se transforment au fil des saisons. La proue et la poupe sont légèrement soulevées par la traction constante de l'étai avant et arrière. Même dans les zones de carénage, cela peut être le cas, c'est tout à fait normal. C'est pourquoi il faut aussi vérifier plus souvent le réglage de base pendant la saison et le réajuster si nécessaire.