Croiseur de l'archipel des 75: "Gustaf" - Une nouvelle construction avec du retard

Lasse Johannsen

· 13.10.2022

L'automne a fait son entrée sur le lac de Constance, les journées sont devenues courtes et la brume matinale ne cède la place au soleil bas qu'en fin de journée. Sur le croiseur classique de 75 "Gustaf", dans le port du chantier naval de Josef Martin, ce dernier nous exhorte à faire vite : "Le vent ne tiendra pas plus d'une heure".

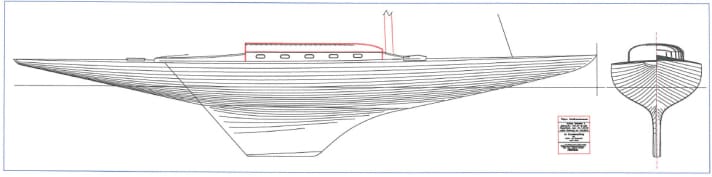

Une fois que l'engin de 18 mètres de long a tourné dans l'étroit bassin à l'aide d'un moteur électrique ronronnant et qu'il a pointé son nez interminable hors de l'entrée, il offre même aux initiés une vue irréelle - flambant neuf et pourtant d'une autre époque. Car "Gustaf" est la première construction neuve officiellement classée comme archipel de 75 depuis près d'un siècle. Il a été construit ici, à Radolfzell, sur le lac inférieur, dans le chantier naval de Josef Martin.

Il est assis à la barre. Et lorsque les voiles sont hissées, la barge se couche très légèrement sur le côté, sans aucun mouvement perceptible du bateau, et pousse ses huit tonnes à travers l'eau sans faire de bruit. L'équipage de Martin comprend également la constructrice Juliane Hempel. Jusqu'à aujourd'hui, tous deux n'ont guère associé le nom de "Gustaf" à une ambiance élégante. Car après le sprint final énergique du projet, le comité technique de la classe des croiseurs de mer a procédé il y a quelques jours à la mesure et à la réception du bateau en tant que bateau conforme à la classe. Ce qui semble être une formalité pour les personnes extérieures a en fait été, comme le raconte Hempel, un exercice de corde raide.

Les limites de l'archipel ont été repoussées

A bord, elle explique les particularités de cet archipel extrême. "Lors de la conception, le constructeur Gustaf Estlander a exploité toutes les dimensions limites de la règle de jauge", explique Hempel. Et qu'une telle construction ne tolère pas la moindre erreur lors de la construction, sinon, contrairement à d'autres classes où les tolérances de jauge sont plus importantes, il serait impossible d'atteindre la conformité de classe.

Gustaf Axel Estlander, un Suédois d'adoption originaire de Finlande, s'était installé comme architecte au tournant du siècle. Sa prédilection pour la conception et la navigation de bateaux de régate rapides est d'abord un cheval de bataille. Lorsque les classes d'archipels sont introduites en 1908 ( voir explication ci-dessous ), il est l'homme de la première heure, à la planche à dessin et à la barre. Dix ans plus tard, il vit seul de et pour la construction de yachts.

L'exploitation de la formule du schärenkreuzer devient sa marque de fabrique. Dès le début des années vingt, Estlander fait construire les plus extrêmes de ses constructions sur le chantier naval Pabst à Berlin-Köpenick, dont il est l'un des associés. Pour cette raison, de nombreuses fissures d'Estlander sont inscrites en allemand, comme celle de "Gustaf". Juliane Hempel a trouvé ce trésor dans une petite archive privée suédoise.

Longs, étroits - et des superstructures comme des cabines téléphoniques

Sur le "Gustaf" devenu bateau, le virage est amorcé. Trois équipiers sont occupés, il ne devrait pas en falloir plus pour manœuvrer le grand croiseur de l'archipel. Pendant que ses coéquipiers manœuvrent l'écoute de génois et le pataras, Josef Martin pose la barre. "Mon client rêvait d'un schärenkreuzer original d'environ 18 mètres de long", se souvient le chef du chantier naval au début du projet. En outre, l'esthétique était un critère important, notamment celle des superstructures.

Ils sont considérés comme une zone à problèmes pour les très vieux croiseurs d'archipel. "Peu après la création de la classe, les bateaux sont devenus une caricature d'eux-mêmes", explique Juliane Hempel. "Toujours plus longs et plus étroits, et des superstructures comme des cabines téléphoniques, afin d'obtenir un espace aménagé conforme aux règles".

Estlander, avec ses conceptions extrêmes, n'est pas étranger à cette évolution. En 1925, l'association des croiseurs d'archipel réagit en introduisant une nouvelle règle de jauge : les bateaux sont plus larges et on voit à nouveau des superstructures plus agréables. Les plans de "Gustaf" ont été réalisés deux ans après l'introduction de la nouvelle règle. Le fait qu'ils aient été mis en œuvre 90 ans plus tard a commencé par la constatation qu'aucun objet de restauration adapté n'était disponible sur le marché.

Josef Martin soumet donc à son client l'idée de rechercher d'anciens plans sur lesquels aucun navire n'a encore été construit. Et c'est avec cette idée qu'il s'adresse à Hempel à l'époque.

La mise en œuvre des plans est devenue un défi

"J'ai alors pris contact avec Torkel Sintorn, le chef du comité technique des classes d'archipels", raconte la constructrice. Ensemble, ils parcourent les musées concernés, sans toutefois trouver leur bonheur. Ce n'est que peu avant leur départ, la veille de Noël 2014, qu'ils mettent la main sur les plans du croiseur de l'archipel 75 de 1927, dans une petite collection privée.

On remarque les traits de crayon en arrière-plan. L'histoire ne dit pas s'il s'agit de l'avant-projet d'une construction plus modérée. Lorsque la découverte atterrit chez Josef Martin, celui-ci comprend en tout cas pourquoi le bateau n'a jamais été construit : le projet est un véritable défi, même avec les moyens actuels.

L'expert demande donc à Juliane Hempel de reconstruire l'ensemble du bateau sur ordinateur. "Ce que j'avais, c'était quatre dessins, le tracé des lignes, le kit de construction et le tableau des dimensions", explique Hempel. "Tous les éléments en bois ont été créés en trois dimensions sur l'ordinateur, les étambots, y compris le spongieux, les membrures en acier avec les angles de forge et les trous pour les planches".

Pour déterminer leur emplacement exact, Hempel étire chaque planche sur l'ordinateur. Et cette étape n'est pas non plus sans difficultés. "L'image de la planche doit être harmonieuse, elle ne doit pas s'affaisser à l'avant et à l'arrière". Le tracé de chaque lamelle pour les membrures collées en forme a également été construit sur ordinateur. Car pour qu'elles épousent la forme irrégulière de la coque tout en restant d'aplomb entre le bordé et la quille, elles doivent être courbes.

Construction sous l'œil du comité technique

Pour l'équipe du chantier naval aussi, la commande est exotique : la construction doit correspondre à ce qui se faisait à l'époque d'Estland - et représente donc un voyage dans le temps. "Nous avons tout construit à la main et au pied, comme à l'époque", explique Josef Martin. "Mais contrairement à ce qui se faisait en 1927, nous avons collé les joints des planches en khaya, fabriqué le pont en contreplaqué et fait fabriquer les membrures en acier de la construction composite dans un alliage qui ne rouille pas", précise le chef du chantier naval, "et tout cela en accord avec le comité technique". La troupe se rend trois fois sur les bords du lac de Constance pour examiner la construction : Torkel Sintorn, qui dirige le comité, le constructeur Bo Bethge, qui a déjà vérifié tous les dessins, et Thomas Larsson, une sommité de la construction navale, qui garde un œil sur la pratique et mesure chaque pièce de bois et chaque boulon.

Nous avons tout construit à la main et au pied, comme à l'époque".

Le fait que les Suédois mettent régulièrement en garde contre les pièges de la construction extrême lors de leurs visites ne fait pas baisser le niveau de stress des participants. "La règle de jaugeage des croiseurs de l'archipel est très complexe", explique Juliane Hempel. Elle sait que si le bateau ne parvient pas à se situer exactement dans la ligne de flottaison lors de la jauge, il n'y a pas de possibilité de compensation, contrairement aux yachts de mètres par exemple - une erreur de construction ou une bourde sur l'ordinateur, et les chances de jauge et de classification sont perdues une fois pour toutes. "Nous avons passé des nuits blanches", admet Hempel, qui n'est pas connue pour ses exagérations.

Les lignes d'Estlander, l'écriture de Martin

Mais les inquiétudes sont infondées : Le jour de la mesure, l'archipel "Gustaf" flotte au millimètre près là où il doit flotter. Et son voyage dans le temps est arrivé au plus tard maintenant dans le présent. Il a duré 90 ans. Il a mené du bureau d'études Gustaf Axel Estlander de Stockholm à l'ère informatique en passant par les archives. Il a été ressuscité en trois dimensions par l'ingénieur naval Juliane Hempel et a finalement pris forme sur le chantier naval Martin.

Et qui a donc le plus marqué cette figure ? Une question à laquelle il n'y a pas de réponse. Gustaf A. Estlander est à l'origine de ses lignes : la répartition traditionnelle avec une cloison principale fermée, le cockpit à hauteur du pont et des détails de design comme l'orientation des barres dans le skylight ou les rainures verticales des cloisons de superstructure et des parois du cockpit. Et pourtant, l'espar porte indéniablement la signature de Josef Martin : La coque très résistante, l'accastillage moderne, la forme de nombreux détails, sans oublier la goélette décorative, font de "Gustav" une véritable construction Martin.

Il a l'air satisfait lorsque les voiles tombent et qu'il dirige le croiseur de l'archipel vers le port du chantier naval, à l'abri de la brume qui se lève à nouveau. "Une fois dans sa vie", dit Josef Martin, "on a une tâche aussi formidable".

Il l'a maîtrisée.

Skärgårdskryssare - Croiseurs de l'archipel : la réponse suédoise à la classe internationale des mètres

Lorsque la première formule de jauge internationale fut en préparation en 1906, les côtes suédoises suivirent ce développement avec scepticisme - les poids lourds prévus semblaient trop peu adaptés à la navigation sportive dans les chenaux étroits entre les archipels. Et ils semblaient également trop chers aux navigateurs suédois. Afin de proposer une alternative nationale, la "Kungliga Svenska Segelsällskapet Stockholm" s'est attelée en décembre 1907 à la création d'une classe de régate nationale.

Il en résulte le Schärenkreuzer. En février 1908, on annonce le résultat : on distingue sept types avec 22, 30, 45, 55, 75, 97, 120 et 150 mètres carrés. Au début, les constructeurs ont les mains libres. Il en résulte des bateaux extrêmement légers avec des gréements hauts, au début gréés en gaffes. Peu à peu, les règles de classe se précisent.

Données techniques du croiseur de l'archipel de 75 mètres carrés "Gustaf

- Brouillon :Gustaf A. Estlander, 1927

- Chantier de construction : Josef Martin

- Longueur totale : 17,73 m

- Longueur de la ligne de flottaison : 11,85 m

- largeur : 2,70 m

- Profondeur : 2,10 m

- Refoulement : 8,125 t

- Du lest : 4,120 t

- Grand-voile :56 mètres carrés

- Foc 19 mètres carrés

- moteur électrique : 8 kW