Les accidents de mer: Quelle est la résistance au chavirement des catamarans de croisière ?

Johannes Erdmann

· 20.09.2023

Lorsque les monocoques atteignent leur limite de stabilité, ils le font clairement sentir à leurs équipages. La gîte augmente fortement, souvent accompagnée d'un coup de soleil fulgurant et de voiles qui claquent bruyamment. S'il y a trop de toile, le bateau peut alors dépasser à tel point qu'il devient difficile de se tenir dans le cockpit, et encore plus de dérouler le génois et de prendre un ris. En d'autres termes, c'est l'alerte orange !

Celui qui a déjà réduit la surface de voile de manière prévoyante ne se couche que sensiblement sur le côté dans une rafale. Cela réduit la pression du vent dans le gréement et dès que celle-ci diminue, le bateau se redresse. Cette autorégulation et cette capacité à communiquer dans les zones limites rendent les yachts à quille relativement faciles à utiliser. C'est aussi pour cette raison que de nombreuses personnes les considèrent comme plus sûrs et plus aptes à naviguer.

Les kats de croisière réagissent différemment des monocoques

Un lourd deux-coques de sept ou même huit mètres de large ne gîte guère. Grâce à la stabilité de sa forme, son gréement résiste beaucoup plus longtemps à la force des rafales. C'est précisément cette caractéristique qu'apprécient les débutants et les navigateurs occasionnels, souvent mal à l'aise sur les monocoques lorsque la situation s'aggrave.

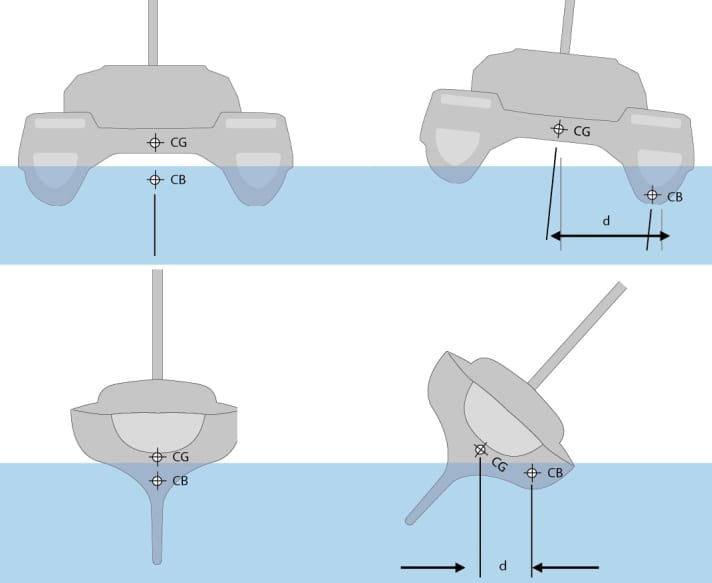

Comparaison de la stabilité statique

Le moment de redressement ("Righting Moment", RM) définit la résistance d'un yacht aux forces latérales. Il est calculé à partir du produit du poids du bateau et de la distance (d) entre le centre de gravité ("Center of Gravity", CG) et le centre de gravité de la forme ("Center of Buoyancy", CB). Dans le cas d'un monocoque, les deux centres de gravité sont proches l'un de l'autre, même en cas de gîte. Le catamaran gîte à peine en navigation, mais la coque vide est légèrement poussée sous l'eau par le vent et le centre de gravité de la forme se déplace également sous le vent. En raison de la distance plus importante entre les deux centres de gravité, le moment de redressement d'un catamaran est plusieurs fois supérieur à celui d'une monocoque.

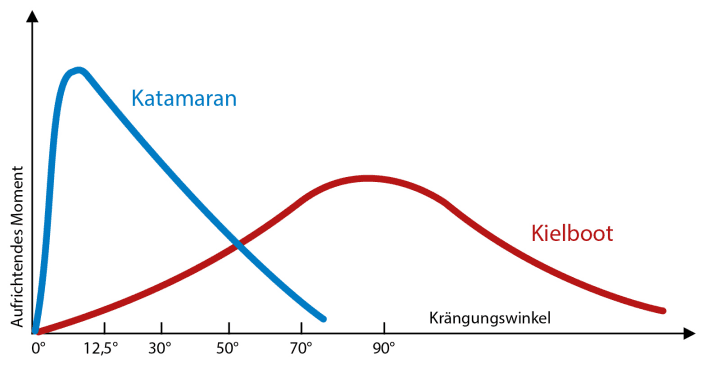

Courbes de stabilité

L'avantage d'une stabilité initiale plus élevée n'annule cependant pas la physique et ne remplace pas non plus les règles de bonne conduite en mer. Si la force exercée est trop importante, même les multicoques peuvent chavirer, non pas longtemps à l'avance, mais soudainement.

Dans le cas d'un monocoque, le moment de redressement augmente progressivement avec l'augmentation de la gîte, jusqu'à ce qu'il diminue à partir d'environ 90 degrés d'assiette, puis devienne négatif, généralement entre 110 et 120 degrés. Sur un catamaran, le moment de redressement maximal est atteint à environ 10 degrés, puis il diminue rapidement.

C'est ce qui est arrivé récemment à l'équipage d'un Outremer 45 en Croatie. Une rafale d'orage a fait chavirer le bateau en quelques secondes. Le fait qu'un si grand catamaran de croisière puisse chavirer dans une zone relativement protégée comme l'archipel croate a relancé le débat sur la sécurité des multicoques, qui dure depuis des décennies. Et ce n'est pas le seul incident de la saison.

Les chavirages de catamarans sont certes très rares, mais deux autres accidents se sont produits récemment en Méditerranée et en mer du Nord. Au large de la Corse, un catamaran de 13 mètres de long a chaviré alors qu'il était ancré dans une violente tempête. Mi-septembre, un catamaran plus petit a dérivé jusqu'à la côte de Vlieland.

Même si les circonstances, tout comme les bateaux, étaient très différentes et nécessitent une analyse différenciée, la synthèse pose des questions fondamentales :

- Dans quelles conditions la situation peut-elle devenir critique sur les catamarans ?

- Quelles sont les réserves de sécurité qu'ils offrent ?

- Et comment leur construction a-t-elle évolué au cours des dernières années ?

Tout d'abord, il est important de classer les accidents. Dans le cas du catamaran au large de la Corse, par exemple, il ne s'agissait pas d'un catamaran de croisière ordinaire, mais d'une construction extrêmement légère datant des années 1990. Selon les données du chantier naval, l'Outremer 43 avait un poids à vide de moins de quatre tonnes. En comparaison, un Lagoon 42 conçu pour la croisière pèse aujourd'hui trois fois plus. De plus, le bateau n'a pas chaviré en naviguant, mais au mouillage, après que le vent a soufflé sous le pont avec des pointes allant jusqu'à 90 nœuds.

Le catamaran qui a chaviré au large de Vlieland était également une construction légère, qui plus est extrêmement compacte, avec une coque d'à peine huit mètres de long. Construit en France, le Rackham 26, qui existait jusqu'à son abandon en version de base et en version régate, est un catamaran plus sportif que de croisière et ne répond pas aux exigences CE pour une utilisation en haute mer. Dans les conditions de tempête qui lui ont été fatales, il n'avait tout simplement rien à faire dans la mer du Nord agitée.

Quand un catamaran chavire-t-il ?

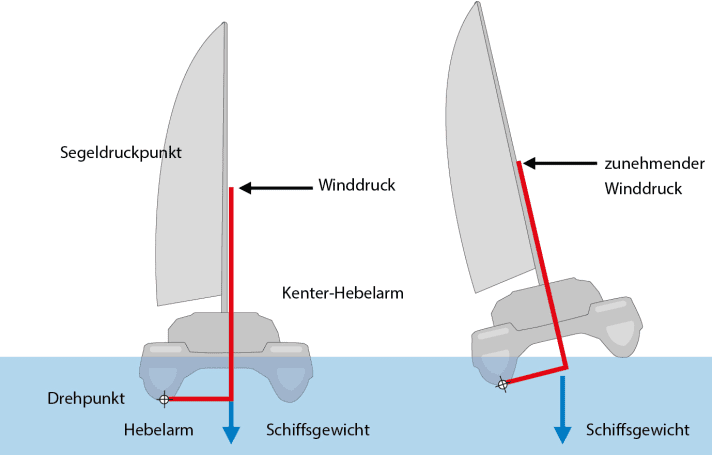

Combien de vent ou de vagues faut-il pour dépasser la limite de stabilité ? Le contexte physique de la stabilité est assez simple à esquisser : Un bateau qui subit une force latérale dans le gréement en raison de la pression du vent a toujours tendance à s'incliner sur le côté. Pour ne pas chavirer, il a besoin d'un moment de redressement (RM) plus fort que la force appliquée. Il peut être considéré comme une sorte de résistance statique intégrée au basculement et décrit le produit du poids du bateau et de la distance (d) entre le centre de gravité (Center of Gravity, CG ) et le centre de gravité de la forme (Center of Bouyancy, CB). La dérive joue également un rôle, c'est-à-dire la tendance à s'opposer à la pression du vent en le chassant.

Pour obtenir le moment de redressement nécessaire, il y a toujours eu deux approches totalement différentes dans le développement des voiliers : Alors que l'Europe est considérée comme le pays des "voiliers lestés", où les quilles des bateaux sont conçues pour être les plus basses et les plus lourdes possible, les Polynésiens du Pacifique construisaient des bateaux à balancier, appelés proas et catamarans, ce qui était plus pratique dans les archipels et les atolls peu profonds. Au lieu de la stabilité du poids, ils ont préféré la stabilité de la forme. Sur un monocoque, les centres de gravité CB et CG sont proches l'un de l'autre (dessin ci-dessus). Un quillard légèrement gîté possède un moment de redressement maximal de cinq tonnes pour un poids de dix tonnes et une distance d d'un demi-mètre.

En revanche, sur un catamaran, le centre de gravité se déplace jusqu'à la coque vide en cas de pression du vent, en raison de sa grande largeur. Si la distance par rapport à la ligne médiane du bateau est de trois mètres, le moment de redressement d'un bateau de même poids, mais de 30 tonnes, est déjà six fois plus important. Il faut donc beaucoup de force dans le gréement pour faire basculer le catamaran sur le côté. C'est pourquoi les mâts de catamaran sont construits de manière nettement plus stable et ont été, par le passé, renforcés de manière plus complexe que ceux des monocoques.

La courbe de gîte (voir ci-dessus) montre clairement qu'une fois le moment de redressement maximal dépassé, le chavirage du kat est pratiquement impossible à arrêter. Ce point est déjà atteint à un peu plus de dix degrés d'inclinaison, c'est-à-dire bien plus tôt que sur les yachts monocoques, où la stabilité augmente au fur et à mesure que la gîte augmente.

Catamarans de croisière populaires pour les longs voyages

Bien qu'ils puissent théoriquement (et pratiquement) chavirer, les catamarans de croisière sont considérés comme le type de bateau préféré des navigateurs en eau bleue. Chaque année, des dizaines d'équipages familiaux partent avec leurs Lagoon, Fountaine Pajot, Nautitech, Outremer et autres catamarans de série pour un grand voyage à travers l'Atlantique ou même autour du monde. Aucun segment n'a connu une croissance aussi effrénée que les multicoques au cours des 20 dernières années. Un boom qui n'est pas dû au hasard.

"Nos catamarans sont tous conçus pour transporter confortablement leur équipage autour du monde. Même s'ils doivent affronter des conditions météorologiques difficiles", explique Bruno Belmont, le principal concepteur de catamarans chez Lagoon, le leader mondial du secteur, qui possède une expérience inégalée. Personne n'a conçu autant de catamarans que lui, personne n'a suivi l'évolution des multicoques de plus près que lui.

"Nous avons beaucoup appris au cours de ces trois décennies", dit-il en évoquant les débuts avec le Lagoon 55, le premier modèle du chantier naval. Il a été développé à l'époque par le département français des bateaux de régate "Jeanneau Techniques Avancées" de manière plutôt accessoire, mais a marqué le début d'une histoire à succès insoupçonnée. "À l'époque, nous avions encore peu d'expérience", explique Belmont. "Il n'y avait par exemple pas de calcul de stabilité dynamique, comme c'est le cas aujourd'hui pour tout catamaran".

Pour le calcul du gréement, seule la force à laquelle le bateau bascule était calculée ; le mât et les fils devaient être dimensionnés plus fortement en conséquence. "Aujourd'hui, la plupart des catamarans de croisière sont conçus de manière à ce que le mât se brise bien avant que le bateau ne chavire", explique Belmont - comme un fusible dans l'électricité de bord. L'idée est la suivante : un catamaran qui dérive la tête en bas ne peut guère être redressé en haute mer ; en revanche, il peut encore atteindre un port sous une machine ou un gréement de secours. De plus, un nouveau mât revient bien moins cher que les frais de sauvetage après un chavirage.

Le degré de sécurité que les fabricants modernes de grandes séries intègrent dans leurs catamarans se mesure au fait que leurs gréements s'effondrent déjà à 40 ou 50 % du moment de redressement maximal. Même en cas de mer agitée, les constructions modernes ne se renversent pratiquement plus.

De plus, ils sont devenus assez lourds en raison du renforcement des exigences de résistance de la norme CE et des exigences de confort croissantes des clients. "Ne serait-ce que pour cette raison", explique Belmont, "il est difficile de les faire levier hors de l'eau".

Prise de ris selon le tableau

Pour ne pas épuiser la stabilité et éviter les risques inutiles, il est néanmoins important de "respecter scrupuleusement les tableaux de prise de ris que l'on trouve dans chaque manuel du propriétaire".

On y lit par exemple pour le Lagoon 46 : "Comme le yacht ne gîte pas, il peut être sur-gréé sans que cela soit détecté (...) Il est donc indispensable de surveiller en permanence la force réelle du vent et d'adapter en priorité la surface de voile en fonction de celle-ci".

Pour ceux qui passent d'un quillard à un voilier, cette "navigation par tableau" est inhabituelle. Mais sur un catamaran, il manque le feed-back nécessaire pour prendre des ris à l'instinct. Plus encore que sur un monocoque, il vaut mieux réduire la surface de voile trop tôt que trop tard. De toute façon, un catamaran navigue mieux lorsqu'il est gréé que lorsqu'il est surréglé.

La réaction aux rafales diffère également. Si le vent se lève tout de même soudainement ou si un nuage contient plus de vent que prévu, il existe deux possibilités pour compenser brièvement le surclassement : Lorsque le vent souffle de la moitié à l'espace, il est utile de descendre le plus possible sans risquer un empannage. Mais il ne faut en aucun cas accoster sous la pression, car sinon le vent apparent devient encore plus important.

Pour relâcher rapidement la pression sur la voile, empanner sur les parcours au près, relâcher par vent semi-direct à fort.

Par contre, dans le vent arrière, il est utile d'incliner un peu la voile, car il suffit généralement de quelques degrés pour réduire la pression. La voile d'avant et la grand-voile peuvent alors s'inverser sensiblement dans le guindant, c'est-à-dire présenter un ventre opposé. Quel que soit le cap, il faut prendre un ris dès le passage de la rafale !

Par gros temps, Bruno Belmont recommande de toujours garder un œil sur la vitesse du bateau et de ne pas surfer trop vite dans les creux en cas de grosses vagues, car un chavirage par l'avant est alors possible, surtout pour les trimarans légers.

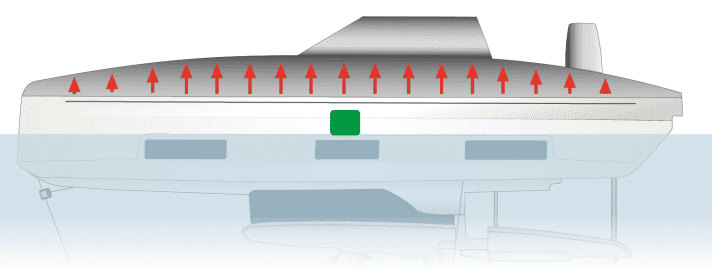

Chavirement par-dessus la proue

Le risque de se faire couper par les vagues avec les arceaux et de se retrouver la tête en bas en surfant n'existe pratiquement plus sur les catamarans de croisière lourds. Les bateaux actuels possèdent suffisamment de portance au niveau du pont et des arceaux pour que les pointes de l'étrave remontent rapidement à la surface de l'eau lorsqu'elles sont coupées. Les chavirages par l'avant sont plus fréquents sur les trimarans, comme le Dragonfly 28 du Silverrudder 2015, sur les beach-kats rapides ou sur les bateaux extrêmes, comme l'America's Cupper de 72 pieds d'Oracle (voir galerie ci-dessus).

En cas de tempête, Belmont conseille de mettre un petit foc de tempête en partant devant les vagues et de freiner le bateau avec des amarres traînées, qu'il place généralement en longues boucles de taquet arrière à taquet arrière. Si cela ne suffit pas, il recommande de tourner sous l'ancre flottante.

Lui-même n'a eu peur qu'une seule fois sur un catamaran de croisière, et cela remonte à des décennies. A l'époque, il avait été pris dans une violente tempête hivernale pour des tests à bord du prototype du Lagoon 37 TPI. Le problème : "Les quilles étaient encore bien trop longues à l'époque, et nous avions toujours l'impression que nous allions chavirer sur le côté". Les quilles trop profondes étaient un problème courant sur les quilles de croisière des premières générations, car elles présentaient une trop grande résistance sous le vent et faisaient trébucher les bateaux. Sur les kats équipés de dérives, c'est pour cette raison que l'on utilise au maximum la dérive au vent en cas de tempête.

Selon Belmont, les chavirements sont en principe très rares. "Il se peut que nous ayons manqué quelques cas", dit-il, "mais à ma connaissance, sur 6400 navires construits, seule une poignée a chaviré".

Quelque chose a donc dû mal tourner en Croatie lorsque, mi-juillet, l'Outremer 45 d'une famille berlinoise s'est renversé lors d'un orage. "Dans la tempête, il n'a fallu qu'un instant pour que le bateau chavire", a annoncé l'équipe de sauvetage croate sur sa page Facebook. "Mais pour remettre le bateau à l'endroit, quatre longues journées de travail ont été nécessaires".

Un catamaran bien construit est extrêmement sûr. Seul un incendie ou un cargo peut le faire couler.

Une fois qu'un catamaran est à l'envers, il est difficile de le retourner. "L'une des lois les plus fondamentales de la physique décrit que tout dans la nature cherche sa position la plus stable", écrit le blogueur américain et fan de catamarans David Crawford sur son site Internet. Et d'admettre : "Une fois qu'un catamaran est à l'envers dans l'océan, il a trouvé sa position la plus stable". Aussi fâcheux que cela puisse être, Crawford y trouve toutefois son compte : "Pour un monocoque, la position la plus stable est au fond de l'océan". Selon lui, il n'y a pas de navire plus sûr qu'un catamaran. "Un catamaran bien construit peut tout au plus être coulé par un incendie ou un cargo".

Radeau de sauvetage insubmersible

S'il arrive qu'un catamaran passe par-dessus bord, de gros coussins d'air se forment dans la partie supérieure de la cale. Tant que le catamaran est étanche dans la zone de la (dé)carène, l'air ne peut pas s'échapper. Le catamaran peut flotter la tête en bas pendant de nombreux mois et constitue un endroit sûr pour attendre les secours. Un Gunboat 55 chaviré est par exemple resté 14 mois à la dérive dans l'Atlantique avant d'être récupéré et restauré. Les trappes d'évacuation d'urgence (en vert) au milieu du bateau doivent rester fermées jusqu'à l'arrivée des secours. Entre les coques, les chantiers navals ont souvent prévu des fers en U dans lesquels les plaisanciers peuvent se sécuriser avec les harnais après avoir quitté le bateau.

D'où vient la mauvaise réputation des catamarans en matière de chavirement ?

Il est donc surprenant que les multicoques, malgré tous les avantages de leur construction et malgré les développements techniques, aient encore aujourd'hui la réputation d'être moins adaptés à la navigation que les quillards. Il suffit de quelques avaries pour que les vieux préjugés se confirment encore et encore. Un article paru dans YACHT n'y est pas étranger.

Par un jour de tempête en automne 1968, un équipage de test a chaviré avec un catamaran de série de type Iroquois sur l'IJsselmeer et s'est retrouvé en grave détresse. Le choc était encore présent dans l'esprit des rédacteurs à leur bureau, c'est pourquoi le verdict fut le suivant : les catamarans ne sont pas adaptés à la navigation en mer. Après cela, ils ont été mal vus en Allemagne pendant trois décennies.

Burghard Pieske est un homme qui, à l'époque déjà, faisait des croisières au long cours avec son catamaran de douze mètres et qui devait constamment se justifier et même se faire renvoyer de son club de voile à titre prophylactique. "À l'époque, c'est aussi à cause des critiques que nous avons mis le cap sur le Cap Horn avec le catamaran. Nous voulions leur montrer qu'ils avaient raison", explique-t-il.

Selon lui, la question de la navigabilité ne dépend pas uniquement du bateau, mais aussi des compétences maritimes de l'équipage : "Si quelqu'un connaît parfaitement son bateau et sait ce dont il est capable, il peut traverser l'Atlantique en toute sécurité, même avec un dériveur", explique Pieske. Avec son "Shangri La", il a non seulement franchi le Cap Horn, mais il a même traversé deux fois l'Atlantique sous des latitudes arctiques.

Selon les statistiques de dommages, la cause la plus fréquente pour les catamarans n'est pas le chavirage, mais une collision.

Dans les statistiques de sinistres des assureurs, les catamarans sont néanmoins classés un peu plus haut et traités à part. "En raison des zones de navigation dans lesquelles ils sont utilisés et de leur construction spécifique, les catamarans à voile sont nettement plus souvent touchés par les dommages dus à la foudre que le groupe de comparaison des yachts de croisière traditionnels", explique Dirk Hilcken de Pantaenius. Environ onze pour cent de tous les dommages subis par les catamarans sont dus à une surtension.

Les collisions sont de loin la cause de dommages la plus fréquente : "Environ 32 pour cent des dommages peuvent être attribués à ce phénomène. Viennent ensuite les échouages et les échouages avec environ 16 pour cent". Ici, les genres ne se distinguent guère. La comparaison montre toutefois clairement "que les catamarans chavirent plus souvent que les autres yachts, sans doute là encore en raison de leur construction". Selon les statistiques, 14 cas de ce type se sont produits au total au cours des dix dernières années. "Nous pouvons dire que la probabilité générale de survenue d'un sinistre est environ 33 pour cent plus élevée dans le cas des catamarans à voile que dans celui d'un yacht monocoque", explique Hilcken.

Cela ne prouve pas qu'il existe une faille de sécurité générale. Les accidents survenus ces derniers mois ne permettent pas non plus de tirer des conclusions générales. Les causes sont souvent une mauvaise utilisation, un manque de savoir-faire ou des influences extérieures, comme dans le cas d'un catamaran qui a chaviré dans une mer de fond à l'entrée d'un port au Maroc. Dans de telles conditions, les quillards peuvent tourner aussi bien que les catamarans, probablement même plus vite - à la seule différence que les uns se redressent, les autres non.