- La rancune envers les Anglais a uni tous les

- "Corsør" fidèle à l'original - à l'exception de deux moteurs électriques

- Des jeunes construisent le "Corsør

- Le mini trois-mâts peut bien sûr aussi naviguer

- Fil rouge dans le cordage pour la protection contre le vol

- 600 grammes de poudre par tir

- Caractéristiques techniques du "Corsør

Korsør se trouve sur la côte ouest de la Zélande, mais à l'extrémité est de l'imposant pont du Grand Belt. Quelques-uns des plus grands navires de guerre du Danemark sont basés dans cette base navale traditionnelle, lorsqu'ils ne sont pas en mission ou en exercice. Certains jours, on peut observer un étrange engin passer devant les colosses d'acier gris : un petit navire en bois avec trois mâts, huit rameurs et un lourd canon à l'arrière. Il faut faire attention lorsque le "Corsør" s'arrête soudainement pour réorienter la poupe avec le canon en surplomb. Il faut protéger ses tympans au plus tard lorsque le commandant lève son porte-voix vers le ciel pour donner l'alerte. L'éclair de feu qui suit est invisible à l'œil nu, mais la détonation est assourdissante. Une fois la fumée sulfureuse dissipée, la paix règne à nouveau devant la petite ville portuaire du Grand Belt.

Également intéressant :

Ce qui est aujourd'hui un spectacle folklorique pour les habitants et les touristes a eu une origine sanglante au début du 19e siècle. En 1807, Copenhague a été assiégée par les Anglais et impitoyablement bombardée jusqu'à être réduite en cendres. Les Danois ne se sont pas contentés de voir leur capitale détruite, ils ont également vu les Britanniques s'emparer de toute leur flotte de guerre et détruire tous les navires en construction. De plus, d'innombrables navires marchands ont été confisqués, sur lesquels gréements, toiles et canons ont été emportés. Le royaume scandinave n'avait plus la possibilité de protéger le commerce et le territoire maritime, la fière nation maritime n'était plus que l'ombre d'elle-même.

La rancune envers les Anglais a uni tous les

Mais pour les Danois humiliés, il n'était pas question de se rendre complètement à leur destin. C'est justement l'ennemi juré, la Suède, qui a eu l'idée lumineuse. Dans les eaux blessées de l'archipel, on utilisait des canonnières et des yoles qui pouvaient être utilisées à la rame ou à la voile. Cette solution d'urgence a rapidement trouvé un écho favorable et c'est ainsi qu'au cours des années suivantes, une armada d'environ 250 navires de guerre lilliputiens a été mise sur cale dans le royaume du Danemark et de la Norvège. Ceux-ci portaient parfois des noms martiaux comme "Sejr og død" (victoire et mort). Toutes les couches de la population contribuèrent à sa réalisation. Ainsi, la reine Marie fit don de la moitié de ses épingles, les grands propriétaires terriens envoyèrent, outre des sommes d'argent, des chênes de leurs forêts adaptés à la construction, et même les plus petites contributions des pauvres étaient les bienvenues. Les grandes compagnies de navigation ont offert plusieurs bateaux entièrement équipés. La rancœur envers les Anglais voleurs les unit tous et la "guerre des canonnières de 1807-1814" était née.

Les Anglais se moquèrent naturellement de la "ridicule marine des pauvres", mais se virent néanmoins contraints de laisser leurs navires marchands naviguer en convois escortés dans les eaux dano-norvégiennes. Au cours de la "guerre des canonnières" qui dura sept ans, les Scandinaves réussirent quelques coups d'épingle spectaculaires. Dès 1808, le premier brick de guerre, "The Tickler", est capturé dans le Langelandsbelt. Sept autres bricks de la marine britannique ainsi qu'un nombre considérable de navires marchands devaient suivre.

Dans la tactique de guérilla, la règle d'or était qu'une canonnière ne devait jamais opérer seule. Il fallait qu'au moins deux canots travaillent ensemble, et de préférence plusieurs. Le principal avantage des petits bateaux équipés de 18 rames est évident : ils pouvaient opérer même par vent faible et calme plat, lorsque les grands voiliers étaient plus ou moins incapables de manœuvrer. Ils attaquaient les navires ennemis sous un angle aigu par rapport à la proue ou à la poupe, de sorte qu'ils ne pouvaient pas être touchés par les tirs de la largeur. Lorsqu'une canonnière atteignait sa position d'attaque idéale, le bateau était tourné de 180 degrés afin de pouvoir tirer le canon arrière. Le réglage fin était également effectué avec le bateau lui-même. Si le vent se levait à nouveau soudainement, on cherchait rapidement à s'éloigner vers des eaux moins profondes, inaccessibles aux grands bateaux.

"Corsør" fidèle à l'original - à l'exception de deux moteurs électriques

Un canonnier comme le "Corsør" pouvait transporter 160 boulets de canon et 30 sacs de toile remplis de déchets de fer. Pour le tir, 1.340 livres de poudre noire étaient en outre stockées à bord et devaient absolument être maintenues au sec. Une équipe bien rodée était en mesure de tirer un coup toutes les trois minutes et demie. Ce n'était certainement pas beaucoup par rapport à la puissance de tir d'un navire de guerre de la marine anglaise entièrement équipé. En revanche, les yoles agiles, posées à plat sur l'eau, étaient elles-mêmes difficiles à toucher, surtout lorsqu'elles étaient proches de l'ennemi. Les canons de bord n'étaient tout simplement pas conçus ou positionnés pour repousser les petits bateaux qui attaquaient par en dessous.

Outre le canon lourd à l'arrière, les petits navires de guerre étaient également équipés de canons plus petits, pivotants et fixés sur le côté. Il y avait en outre de nombreuses armes de poing et des grappins, qui étaient finalement nécessaires pour capturer un navire ennemi.

Un autre avantage de la flotte miniature était la facilité de la logistique. Les réparations pouvaient être effectuées dans presque toutes les villes portuaires. Il était facile de se procurer des vivres et de l'eau partout sur la côte et de les embarquer, ainsi que de remplacer les membres d'équipage blessés ou tués par des pêcheurs ou des paysans. Il était également possible de se réapprovisionner en munitions auprès des 114 retranchements et batteries répartis dans tout le pays.

Retour au présent. Chaque sortie en mer à bord de la yole canonnière "Corsør" commence par l'ordre "Sur le pont, ramez ! Il a fallu trois ans pour trouver le financement et trois autres années pour construire le bateau. Tout est fidèle à l'original - à l'exception des deux moteurs électriques qui peuvent être utilisés silencieusement et de manière invisible pour les manœuvres dans le port.

Des jeunes construisent le "Corsør

Le reste du travail est assuré par les élèves de l'école de production de Korsør, qui s'y mettent avec enthousiasme. "Ce sont des jeunes qui sont passés à travers les mailles du système scolaire classique", explique le commandant Christian Dyrløv, qui a grandi au Groenland. Il est également le directeur du chantier naval rattaché, dans lequel le "Corsør" a été construit par des élèves, des apprentis et quelques rares professionnels. Leur devise, "Les jeunes construisent le bateau tandis que le bateau fait grandir les jeunes", semble fonctionner dans la pratique. Outre la fierté, les visages reflètent le sens des responsabilités et la joie de vivre.

Un Dannebrog surdimensionné, le drapeau national danois, flotte à l'arrière. Ce drapeau XXL devait à la fois acheter le respect de l'ennemi et servir d'encouragement à l'équipage et à la population. Lors de l'utilisation du canon de 24 livres, il est cependant suspendu dans le chemin et doit être récupéré. C'est alors que Klavs Flittner, alias "Kanonkongen" (roi des canons), âgé de 82 ans, entre en action. Comme son nom l'indique, il est responsable du tir de la pièce d'artillerie de deux tonnes sur le "Corsør". Son titre n'est toutefois pas de nature historique, mais un surnom qui fait référence à sa silhouette gracile et à sa taille de seulement 155 centimètres. En effet, les rois des canons étaient autrefois des hommes de petite taille que l'on plaçait dans des canons lors des foires et qui étaient ensuite éjectés.

Flittner, dont la famille a émigré de Thuringe au Danemark en 1750, tire depuis plus de 40 ans avec des armes historiques. Lors d'un accident avec un fusil à chargement par la bouche, il s'est tiré dans une main. Depuis, ses deux paumes sont tachées de poudre noire - une sorte de tatouage qui lui rappellera le reste de sa vie que son amour pour les vieux fers à tirer comporte certains risques. C'est d'ailleurs lui qui a eu l'idée de construire la yole à canon. L'incitation ne semble pas non plus avoir été tout à fait désintéressée, car le gros canon de bord est la plus grosse arme que Flittner a pu tirer au cours de sa carrière. Du moins jusqu'à aujourd'hui.

Le mini trois-mâts peut bien sûr aussi naviguer

La plus grande particularité de construction navale de cet engin est sans doute la plate-forme de quatre mètres de long qui prolonge la poupe au niveau de l'eau. Elle ne sert pas à l'équipage démoralisé pour une pause baignade rafraîchissante, mais compense le poids de plusieurs tonnes du canon par une flottabilité supplémentaire. Le fait que la caisse de provisions était rangée sous le canon prouve également que le bien-être de l'équipage de 24 personnes était à l'époque plutôt secondaire. Pour apaiser la faim, il fallait déplacer le traîneau du canon, ce qui empêchait les hommes de manger ou même de boire en cachette. Non pas que le pain sec, la viande et le poisson salés fussent considérés comme des mets délicats, mais il y avait tout de même du brandy et de la bière à bord. Non seulement cela pouvait être consommé plus longtemps que l'eau, mais c'était également bon pour le moral.

Et c'était extrêmement important, car la vie et les combats sur les bateaux ouverts étaient brutaux et épuisants. Ils restaient souvent en mer pendant des semaines, exposés sans cesse aux éléments. Alors que les officiers pouvaient dormir à l'étroit, mais tout de même sous le pont roulant, les rameurs se prélassaient sur le pont, à ciel ouvert.

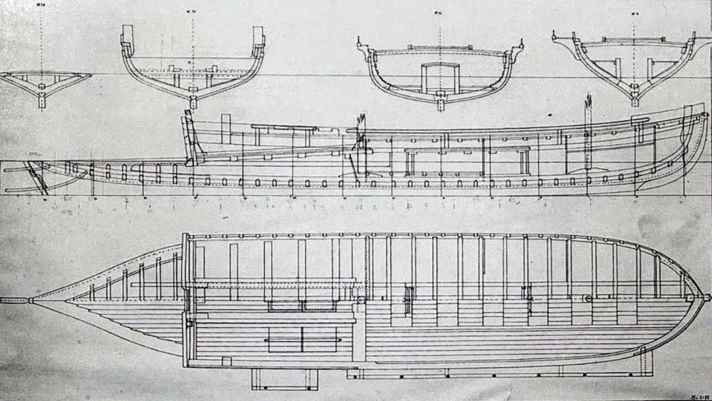

Ce mini trois-mâts d'à peine 15 mètres de long sait aussi naviguer. Le gréement Lugger avec voile d'avant, deux voiles carrées et le besan est même considéré comme le plus grand de son genre au Danemark. Lors de la plus longue navigation entre Lolland et Korsør, le bateau a réussi à naviguer à 40 degrés du vent. "Si nous déplaçons les ancrages des points d'amure de la voile d'avant encore plus loin vers l'arrière, nous pourrions même aller encore plus fort dans le vent", explique le directeur du chantier naval Dyrløv en donnant l'ordre de hisser les voiles.

Le bateau navigue le plus rapidement au vent, à une vitesse pouvant atteindre six nœuds. Il ne faut pas s'attendre à d'autres records, car le "Corsør" n'est pas adapté à la navigation par mer agitée - et il n'en a d'ailleurs pas le droit. C'est ce qu'a décidé l'autorité maritime danoise (Søfartsstyrelsen), également basée à Korsør, qui a réceptionné le navire. A partir d'une force de vent de dix mètres par seconde ou d'une hauteur de vague de 75 centimètres, la yole canonnière ne peut plus quitter la zone portuaire protégée. C'est tout à fait logique, car le "Corsør" ne possède que deux dalots à l'arrière, d'où l'eau qui déborde peut s'écouler. Si toutefois une vague devait s'y engouffrer ou si une fuite devait se produire, des pompes de cale manuelles et automatiques sont installées conformément aux prescriptions de sécurité. Il n'est pas non plus possible de ramer avec les courroies de cinq mètres et demi de long lorsque la houle est trop forte, car elles rament alors littéralement en l'air.

Fil rouge dans le cordage pour la protection contre le vol

Une pompe à incendie diesel de 120 kg peut aspirer 15 mètres cubes d'eau par heure en cas d'incendie. Enfin, un gilet de sauvetage doit être à portée de main pour chaque membre de l'équipage. "Les conditions strictes existent parce que nous sommes autorisés à prendre des passagers. Auparavant, tout cela n'avait évidemment aucune importance, on sortait dès que l'ennemi apparaissait à proximité de la côte", raconte le constructeur de bateaux Kristian Jakobsen. L'ancien apprenti du directeur du chantier naval est le seul employé permanent. Tous les autres sont soit des élèves, soit des retraités volontaires qui aiment l'histoire vivante et la communauté. Ainsi, les uniformes historiques portés lors de toutes les sorties solennelles ont également été cousus par des bénévoles.

Le voilier Sebastian Hentschel de Greifswald a proposé aux élèves un atelier de couture des toiles. Grâce au programme de financement européen Interreg, des élèves allemands en production sont également venus à Korsør pour participer à la construction. La construction traditionnelle de bateaux crée des liens.

Il n'y a pas de place pour une barre franche en raison des canons et de la dérive qui en résulte. Le gouvernail, monté tout à l'arrière de la carène allongée, est actionné par un système de câbles dont la ligne de guidage se trouve devant le mât de beaupré, au-dessus du canon. Il doit cependant y avoir de la place pour un radeau de sauvetage, qui sert aussi, de manière pratique, de siège pour le barreur.

Tous les cordages à bord étaient d'ailleurs fabriqués par un tresseur de cordages local. Autrefois, le roi du Danemark faisait tresser un fil rouge dans le cordage de ses navires. Il était de qualité supérieure au cordage commercial et constituait donc un objet de vol très convoité. Si un cordage marqué était trouvé sur un navire civil, il était clair qu'il devait avoir été volé à la marine royale. Une peine draconienne était alors encourue, qui pouvait coûter la tête en cas de doute. "Les Anglais avaient toutefois la même marque", s'amuse Dyrløv, "ce qui était bien sûr extrêmement pratique lorsqu'ils s'emparaient de notre flotte !" Ce qui est resté, c'est l'expression du fil rouge, dans laquelle un ordre reconnaissable est suivi du début à la fin dans une affaire.

600 grammes de poudre par tir

Même si les cordes n'ont plus besoin d'être protégées contre le vol, en raison de la loi extrêmement restrictive sur les armes au Danemark, les armes et les munitions de toutes sortes doivent être particulièrement sécurisées ou rendues inaccessibles aux personnes non autorisées. Ainsi, la poudre à canon instable est conservée dans un coffre-fort à terre et le canon, qui devrait être difficile à voler en raison de son poids d'une tonne, doit également être sécurisé - sinon, il devrait être déplacé la nuit dans une armoire à armes. Mais pour cela, les autorités se contentent d'une sangle en cuir fixée au bateau et tendue sur le canon. La sécurité est la sécurité - même si dans ce cas, elle a plutôt une valeur symbolique.

En outre, chaque tir de canon doit être annoncé à l'avance en indiquant la date et la zone de tir. Aujourd'hui, 600 grammes de poudre sont utilisés par tir, ce qui coûte environ 135 euros. Autrefois, trois kilogrammes de cette poudre explosive étaient nécessaires pour faire voler un boulet de fer de douze kilogrammes. Aujourd'hui, il n'en sort plus qu'une flamme de dix mètres de long, mais même celle-ci est dangereuse si quelqu'un se perd dans le feu de la bouche. Outre le "roi des canons", seuls les deux autres "officiers" à bord, Dyrløv et Jakobsen, sont autorisés à manier le canon. Dans la poudrière située au milieu du navire, où la poudre à canon était stockée au 19e siècle, se trouvent désormais 16 batteries qui alimentent les deux moteurs électriques en cas de besoin. Voilà comment se passe le changement d'époque sur un navire de guerre.

Dans la salle de groupe du chantier naval, située sous le vent du vieux tremplin, les élèves, les constructeurs de bateaux et les bénévoles se réunissent pour la pause café. Un bateau à rames est suspendu au-dessus de la table. En dessous, les têtes coupées de différents oiseaux de mer pendent. "C'était une idée saugrenue", explique Dyrløv en s'excusant. Il avait trouvé les oiseaux morts et les avait emportés. "C'est notre oracle pour la météo, selon la façon dont les têtes se tournent". Un modèle météo aussi bizarre que la canonnière, ça colle.

Caractéristiques techniques du "Corsør

- chantier naval : École de production Korsør

- Mise à l'eau : 2019

- Matériau/construction : Mélèze recouvert de chêne

- Longueur totale : 14,56 m

- largeur : 3,00 m

- Profondeur : 1,13 m

- Hauteur du mât Grand mât : 8,10 m

- Longueur max. Surface de voile : 60,53 m²

- Poids : 7,5 t

- machine (E-Torqeedo Cruise) : 2x10 kw

Morten Strauch

Rédacteur News & Panorama