J'étais dans le port avec mon bateau et je pensais à la croisière que j'avais faite. Pendant trois mois, il n'y avait eu que moi, mes pensées, mon bateau et la mer. Tout s'était déroulé exactement comme je l'avais imaginé. Au bureau, on avait appelé mon voyage en voilier un congé sabbatique. J'y travaillais depuis quinze ans déjà et je remarquais que mes collègues rajeunissaient. Moi-même, je prenais de l'âge. Contrairement à mes espoirs initiaux, je n'avais jamais été promu. Pendant un certain temps, j'avais eu du mal à le faire, puis cela ne m'avait plus intéressé. Le temps des ambitions semblait révolu.

Un après-midi, le directeur des ressources humaines m'a convoqué. Il m'a proposé un congé sabbatique. Trois mois, avec une rémunération complète. La nouvelle s'est vite répandue. Ils savaient tous que je rêvais d'une croisière depuis des années ; j'en avais parlé souvent et en détail. "C'est parti", ont dit mes collègues. "Tu l'as bien mérité, après quinze ans. Peut-être que tu t'épanouiras vraiment. Se détacher de tout pendant un moment".

Début du congé sabbatique

"Vas-y", dit Hagar à son tour. "Tu le souhaites depuis si longtemps. Je me débrouillerai. C'est vrai que ça devient bien calme ici quand tu n'es pas là. Depuis que je te connais, tu parles de faire de la voile. C'est le bon moment pour ça".

J'ai navigué le long de la côte de l'Angleterre, en passant par l'Irlande, l'Écosse, les Shetland et Aberdeen. Un collier de perles d'îles, de rochers et de plages. C'était l'été, mais même en été, les vagues étaient raides et hautes. On peut s'y habituer, et je m'y suis vite habituée.

"Maria était assez âgée pour naviguer avec nous à la maison. Nous l'avons emmenée faire de la voile dès sa naissance".

Le bateau s'est lié d'amitié avec la mer. Parfois, j'avais l'impression que les deux faisaient partie de moi. Je me suis de plus en plus habitué à la solitude. Les nuits, les lumières, les heures froides entre midi et quatre heures du matin. La garde des chiens. Les mouillages où aucun autre bateau ne se montrait. Les conversations que j'avais avec moi-même et mon bateau. Le reste de ma vie, je l'ai de plus en plus perdu de vue. D'abord le bureau. Surtout le bureau et tout ce qui y était important.

Temps fort pour terminer le voyage

Maria est ma fille et mon unique enfant. Elle a sept ans. Ce n'est que lorsqu'elle aura huit ans que je me rendrai compte à quel point une fillette de sept ans est petite en réalité. Les mères ne veulent pas que leurs enfants grandissent, les pères si. Les pères sont impatients que leurs enfants soient enfin assez grands pour faire des choses de père avec eux. Et Maria était assez âgée pour naviguer avec moi de Thyborøn à la maison. C'est ce que j'avais convenu avec Hagar.

Nous avons emmené Maria faire de la voile dès sa naissance. Elle est habituée au bruit des vagues et du vent, au fait que le bateau bouge sous ses pieds comme un engin de foire. En naviguant, Maria aime regarder vers l'avant, au-delà du pont. Parfois, elle s'assoit dans le panier de proue à l'avant du bateau et se laisse bercer d'avant en arrière, jusqu'à ce qu'elle s'endorme presque. Maria est capable de hisser les voiles et de les ramener. Elle aime aussi se tenir à la barre. Je lui ai appris tout cela moi-même. Une fois, elle a même accosté dans un port. Elle était assez grande maintenant. Je pouvais compter sur elle.

Équipe composée d'une fille et d'un père

C'était le départ. Le bateau était prêt à partir. La mer s'était débarrassée de la tempête. Les vagues n'avaient plus d'écume, mais roulaient tranquillement vers la plage. Je marchais fièrement sur le pont avec ma fille. J'avais enfilé ma combinaison de voile jaune, Maria portait un pantalon de pluie bleu. Elle était somptueuse avec ses yeux clairs. "C'est très large ?", a-t-elle demandé. "Non, ça va comme ça", ai-je répondu.

Pendant trois mois, j'avais essayé de me reposer en mer. Je n'y étais pas très bien parvenu. Les gens que j'avais rencontrés en route m'avaient rappelé mes collègues de bureau. Chaque port, chaque île était rempli de gens. Il n'y avait pas d'échappatoire. Et en plus, chaque mille nautique que je parcourais me rapprochait à nouveau du monde que j'avais fui. Je me sentais de plus en plus mélancolique. Jusqu'au moment où ma fille se tenait devant moi. Ma fille qui m'aimait.

"Pendant trois mois, j'avais essayé de me reposer en mer. Je n'y étais pas très bien parvenu. Jusqu'au moment où ma fille s'est tenue devant moi. Ma fille qui m'aimait".

D'autres yachts ont également levé l'ancre. Le port se vidait peu à peu. J'ai mis le moteur en marche. Chaque fois que je mettais le moteur en marche, je ressentais des picotements dans tout le corps. C'est comme si je venais de sortir du sauna et que j'avais plongé dans un bain d'eau glacée. "Maria !", ai-je crié. "Nous sommes prêts, nous prenons la mer. Tu veux bien m'aider avec les amarres ?" Elle est sortie de la cabine et a couru vers l'avant du bateau. Elle portait un gilet de sauvetage jaune vif. "Tu dois aussi mettre un gilet de sauvetage", dit-elle, "si je dois en mettre un, tu dois en mettre un aussi".

Avec précaution, elle a ramené les cordes qui avaient servi à amarrer le bateau au ponton. Je l'ai regardée faire. Elle remontait les amarres dans des baies bien ordonnées, avec soin et concentration. Thyborøn devenait de plus en plus petite. Au début, elle ressemblait à une ville de Lego, puis les maisons se sont enfoncées derrière l'horizon, seules les cheminées et les éoliennes sur leurs longs mâts étaient encore visibles.

Sortir en mer

Je voulais aller loin en mer, le plus loin possible. Je ne voulais plus voir la terre. C'est près des côtes que la mer était parfois la plus méchante. Il y avait là des bancs de sable qui ne figuraient pas sur la carte. Et au large de la côte, il y avait des pêcheurs qui ne faisaient pas attention à un petit voilier. Plus loin, rien ne pouvait nous arriver. Si une tempête se levait, le bateau danserait un peu sur les vagues jusqu'à ce qu'elle se calme. En mer, rien ne nous gênerait plus. Plus on s'éloignait, plus on était en sécurité.

J'ai mis les voiles, Maria a coupé le moteur, puis nous n'avons plus entendu que le bruit de la mer contre les parois du bateau. Nous avions laissé plus que la terre ferme derrière nous. Plus nous avancions, plus le monde devenait le nôtre. Nous n'entendions plus que les bruits provenant de notre propre bateau, de l'eau, du vent et d'un oiseau isolé qui nous rendait visite. Les bruits avaient un rythme. Nous entendions les craquements de la cabine. Le vent dans l'étai arrière. Le claquement du drapeau néerlandais à l'arrière. Le bateau se balançait au gré des vagues. On ne pouvait pas en avoir le mal de mer. Nous avons navigué jusqu'à ce que nous ne voyions plus de terre. Jusqu'à ce que la mer devienne un grand cercle et que nous en soyons le centre. Maria était assise dans la cabine. Elle dessinait. Le pilote automatique dirigeait le bateau. Je l'avais réglé sur un cap de 230 degrés, et il ne s'en écartait pas d'un degré.

Disparition soudaine

Garde de chien. Une heure du matin. Le soleil s'était enfoncé derrière l'horizon dans un carnaval de couleurs, et depuis, tout était noir et blanc. Dans le ciel, il y avait une lune claire. J'avais emmené Maria dans sa couchette. Elle s'était endormie immédiatement. J'étais assis le dos au bastingage et buvais du café dans un thermos. J'avais rempli deux bouteilles : une de café et une de thé. J'avais également apporté de la nourriture pour ne pas devoir retourner à l'intérieur chercher quelque chose pendant la garde du chien. Maria devait pouvoir dormir en paix. Ne pas être réveillée par mes coups de gueule.

Toutes les dix minutes, je regardais autour de moi. Une bouée clignotait à tribord. Derrière, probablement un bateau de pêche - les feux de position étaient à peine visibles. A bâbord, un autre bateau s'est allumé. Ce devait être un bateau de croisière en route pour Esbjerg. D'innombrables petites fenêtres. Des centaines, d'un jaune sombre incandescent. Une petite ville qui voyageait sur la mer. Avec des bars et des piscines à bord. Avec plusieurs restaurants au choix. J'imaginais comment les gens s'y promenaient, d'un foyer à l'autre, comme s'ils se promenaient dans des rues. Comment ils parlaient entre eux. Ils s'étaient mis sur leur 31 pour le dîner du capitaine. Comment ils se trompaient les uns les autres, ou du moins comment ils l'imaginaient. Comment ils s'enivraient et s'endormaient.

Mon bateau s'est dirigé tout seul, la mer s'est glissée sous lui sans effort. Je n'avais rien d'autre à faire que de regarder autour de moi toutes les dix minutes, dans un monde dont le centre était toujours mon bateau. Rester éveillé n'était pas difficile ; dans ce cercle bien défini, chaque lumière à l'horizon, chaque ombre dans l'eau était une attraction. Il a fallu trois quarts d'heure pour que le bateau de croisière disparaisse de mon champ de vision. J'étais celui qui avait une vue d'ensemble.

Peut-être que le voyage ne fait que commencer

Comme un idiot, je suis dans ma couchette sous le pont avant. Le temps a changé. Le bateau tangue. J'entends les vagues s'écraser contre la coque, j'entends la grêle s'abattre sur le pont. Je n'ai pas remarqué que Maria avait disparu. Je ne peux pas l'expliquer. Il doit y avoir une raison. Mais je n'en trouve pas. Je ne peux pas la trouver. Je n'ai rien vu venir. Tout à coup, tout est inversé. Le voyage n'est pas terminé. Pas encore. Peut-être qu'il ne fait que commencer.

Je dois peut-être remettre ma combinaison de survie avant d'aller chercher Maria. Mais il fait si chaud. Trop chaud pour rester ici, dans cette couchette vide. Je traverse le bateau en trébuchant et je grimpe à l'extérieur, dans le cockpit. Je ne sais pas ce que je dois faire. La grêle a cessé. Maintenant, il bruine. Le bateau est enveloppé de brouillard. Comme si j'étais entré dans un bain de vapeur. J'ai peur de manquer d'air dans ce brouillard. Je ne vois plus rien. Je dois me ressaisir. Je ne dois pas paniquer.

"Je n'ai pas remarqué que Maria avait disparu. Je ne peux pas l'expliquer. Il doit y avoir une raison. Mais je n'en trouve pas. Je ne la trouve pas".

C'est la chose la plus stupide que l'on puisse faire en mer : paniquer. Quand on panique, on ne peut plus penser.

Elle n'a pas pu disparaître. Sous la couverture, je pouvais encore sentir sa chaleur. Elle ne doit pas être loin. Je ne voyais rien dans la couchette. Je ne trouvais pas l'interrupteur. Ai-je bien cherché ?

Tout n'est que plaisanterie

Elle s'est peut-être cachée. Ce sera le cas. Elle se moque de moi. Elle joue à un jeu avec moi. Elle fait ça souvent. On veut l'emmener à l'école et elle fait vite le tour avec son vélo. Puis elle s'arrête et attend qu'on la trouve. Je n'ai jamais aimé ces petits jeux. Ils me font toujours peur. Si je la trouve tout de suite, je ne dois pas me fâcher. Je dois faire attention. C'était juste une blague de sa part. Je sais qu'en réalité elle n'est pas partie, mais rien que d'y penser me fait peur.

Je regarde dans la cabine et je crie. "Où es-tu ?", je crie, mais pas trop fort. Quand on commence à appeler fort, c'est qu'on panique. Et ce n'est pas mon cas.

Elle ne fait que jouer à un jeu. Bon sang, pourquoi joue-t-elle un jeu maintenant, alors que le temps a changé ?

Je redescends dans la cabine. Je marche devant. Cette fois, je trouve aussi l'interrupteur. J'allume la lumière.

Il n'y a qu'un matelas vide dans la couchette. Les couvertures sont par terre. Elle n'est pas là. Son ours polaire n'est pas là non plus. Le bateau se balance. Je dois m'accrocher. Prendre de l'air. Mon corps est en caoutchouc. Ma tête est faite de glace. Tout ce que je dis ou pense n'a aucune valeur. J'ai emmené ma fille en mer, et c'est là que je l'ai perdue. Elle est partie. Il est impossible qu'elle soit partie. Je suis resté éveillé toute la nuit. J'ai vu tous les tonneaux, tous les autres bateaux, j'étais plus attentif que jamais. Mes pensées étaient claires comme de l'eau de roche.

Complètement épuisé

Deux nuits sans dormir, c'est tout à fait faisable. J'ai déjà tenu le coup à plusieurs reprises. Je n'ai jamais été aussi concentré lorsque je suis en déplacement. Jamais aussi concentré que maintenant. C'est grâce à Maria. Celui qui a un enfant avec lui est vigilant comme un aigle.

Tant que personne ne sait que Maria a disparu, elle n'a pas disparu.

C'est aussi simple que cela. Elle peut être n'importe où. Peut-être que je m'imagine qu'elle est partie.

Peut-être que la fatigue m'a rattrapée. La fatigue. C'est certain. Je connais ça. Tu passes des nuits entières sans dormir et tu penses pouvoir tout gérer. Tu penses que tu n'as même plus besoin de dormir. Sans sommeil, le corps reçoit une étrange poussée d'adrénaline, tu es comme drogué : Tout est très clair devant tes yeux, tu as une vue d'ensemble. Mais en réalité, tu ne vois pas du tout clair. C'est juste une impression. Sans que tu t'en rendes compte, tu es devenu aveugle. En tout cas, à moitié aveugle.

Je me ressaisis. Je suis le père. Je pense à la trappe qui était ouverte pour l'air frais. Je l'ai laissée ouverte toute cette fichue nuit. Peut-être qu'elle a grimpé par là. Oui, c'est ce qui s'est passé. Elle a grimpé sur le pont par l'écoutille. Somnambule, elle est tombée par-dessus bord. Dans l'eau noire. Je ne dois pas y penser maintenant. Pour l'amour du ciel, ne pas penser à son corps pâle dans l'eau noire.

Je cours en avant, vers la trappe. Elle est complètement rabattue sur le côté, il pleut à l'intérieur. Je cherche sur le pont. Il fait sombre. Rien derrière lequel elle pourrait se cacher. Je n'y vois pas assez. Je remonte dans la cabine, récupère la lampe frontale et l'attache autour de ma tête avec un élastique. Le faisceau lumineux virevolte furieusement sur le pont. Je dois rester calme. Je retourne dans le cockpit avec la lampe sur le front.

Dehors, j'éclaire les masses d'eau qui entourent le bateau, elles sont sombres comme du pétrole. Il est difficile d'y distinguer quoi que ce soit, et pourtant je vois quelque chose. Je plisse les yeux pour y voir plus clair. Un mal de tête me monte de la nuque. Une tache flotte dans l'eau, une tache pâle, je dirige le projecteur vers elle et je vois deux yeux ; ils reflètent la lumière. Ce sont les yeux d'une mouette, les ailes repliées, elle dérive sur les vagues, regarde le bateau et le skipper. "Je cherche Maria", dis-je à la mouette qui s'envole, "je cherche Maria, bon sang".

Elle flotte dans l'eau

Puis je la vois. Elle flotte dans l'eau. Je la vois très bien. Elle disparaît toujours dans un creux de vague, mais je la vois. Elle flotte dans l'eau. L'eau la porte. Bien sûr, je pense, c'est de l'eau salée, et c'est une enfant, elle ne pèse pas grand-chose.

Le soulagement. Je vais la sortir de l'eau, l'envelopper dans une couverture, lui faire du cacao, puis nous hissons les voiles et partons vers le Stortemelk, à travers la mer des Wadden jusqu'à Harlingen. Je rapproche le canot pneumatique. Avec le canot pneumatique, je vais les sortir de l'eau. Ce n'est pas facile. Je n'ai pas de temps à perdre. Une boucle du gilet de sauvetage s'est accrochée derrière l'étai. Je me dégage, puis je tire si fort sur la corde que le canot pneumatique heurte violemment la coque. Je me balance par-dessus le bastingage et je saute.

Le bateau est instable, je me mets mal, ma jambe pend dans l'eau. Mais cela ne me dérange plus beaucoup. L'eau n'est pas très froide. Ça va, la natation ne sera pas si terrible. Maria est toute proche. La première chose à faire est d'aller chercher Maria. Je sors la jambe de l'eau et détache les pagaies fixées par des pinces à l'intérieur du canot en caoutchouc. Je les mets dans les dames de nage et je rame jusqu'à Maria.

Maria flotte à cinquante mètres de moi, peut-être cent ; il est difficile d'estimer correctement les distances en mer. Je rame vers elle à reculons, c'est comme ça que j'ai le plus de force. De temps en temps, je regarde autour de moi. Je me demande si je peux encore les voir entre les vagues. Ramer me demande plus d'efforts que je ne l'aurais cru. Le bateau est mal gonflé, ou à moitié dégonflé, il s'affaisse presque sous mon poids. J'ai de plus en plus de mal à ramer, puis une vague vient frapper le bateau. Tout seul, je rame maintenant sur la mer. Quand il y a de grosses vagues, le bateau en caoutchouc se plie en deux et l'eau s'engouffre à l'intérieur. Les pagaies font apparaître des traînées vertes.

Le bateau s'est engagé dans une prairie d'algues. Les pagaies s'emmêlent, je remonte les algues, les brins verts diaboliques n'en finissent pas. Je ne dois pas plonger les pagaies aussi profondément, sinon je n'avancerai plus du tout. Je rame. Je rame avec des mains douloureuses. Vers la bouée de pêche fanée que je crois être ma fille. Je ne sais pas encore que c'est une bouée de pêche fanée.

Je ne le sais qu'après être arrivé et avoir libéré les pagaies des algues. Je réalise alors qu'il n'y a pas de Marie ici. Il n'y a qu'une boule en plastique orange usée par le temps, dont la corde est accrochée à une touffe d'algues mortes. La ligne est couverte de coquilles Saint-Jacques.

Il n'y a pas de Maria. Maria n'est pas là. C'est une blague. Un test. Quelqu'un se permet de me faire une terrible blague. Je veux que ça s'arrête.

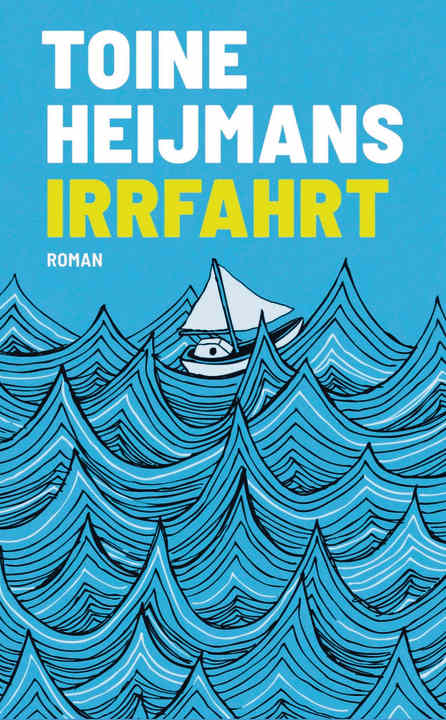

Le roman de Toine Heijmans "Irrfahrt", paru en 2011, a été récompensé, adapté au cinéma et traduit en huit langues. Cette année, également en allemand. Mairisch Verlag, 16 euros.