Avec des gilets en liège, on montait dans un canot à rames et on s'accrochait aux courroies : C'étaient les débuts du sauvetage en mer sur les côtes allemandes il y a 160 ans. Ils pouvaient être boulangers ou forgerons, peut-être même pêcheurs de garde, et ramer contre la mer déchaînée pour venir en aide à leurs voisins marins en détresse. Ils n'avaient rien d'autre qu'une bonne dose de courage et de détermination et une certaine connaissance du territoire.

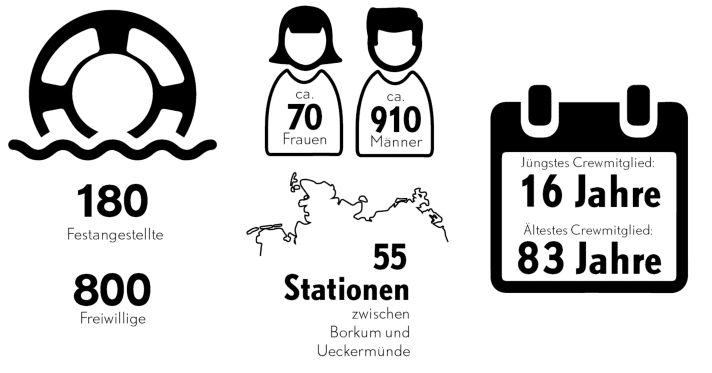

Aujourd'hui, lorsqu'un appel de détresse parvient à la direction des secours maritimes de Brême, une chaîne coordonnée de recherche et de sauvetage se met en place. "Il peut être vital de mettre cette chaîne en route suffisamment tôt. En cas de doute, il vaut même mieux arriver trop tôt que trop tard ; nous sommes là pour ça", explique Maximilian Ohme. Le jeune homme de 20 ans est l'un des quelque 1.000 sauveteurs en mer - dont 70 femmes - qui assurent la disponibilité opérationnelle de la DGzRS 24 heures sur 24.

Dans 55 ports entre Borkum, Helgoland et Ueckermünde sont stationnés des croiseurs de sauvetage en mer avec un équipage permanent ainsi que des bateaux de sauvetage en mer plus petits avec des bénévoles. Quel que soit l'équipage appelé, il doit connaître les manœuvres complexes, l'électronique de navigation, les moteurs, les moyens de sauvetage, les premiers secours et impérativement les spécificités du secteur sur place.

Aujourd'hui encore, les parcours des sauveteurs peuvent être très différents. Certains ont de nombreuses années de navigation derrière eux, sur les mers du monde dans le transport de marchandises ou comme pêcheurs sur la côte. D'autres sont des skippers de loisir ou n'ont aucune expérience de la mer. Mais tous veulent sauver ensemble des personnes en détresse en mer et tous ont prouvé qu'ils avaient l'esprit d'équipe et qu'ils étaient fiables - ce sont là les conditions personnelles les plus importantes pour ce travail.

Dans toutes les stations de volontaires, la DGzRS est toujours à la recherche de nouveaux sauveteurs en mer volontaires. "Pour assurer notre disponibilité 24 heures sur 24 et par tous les temps, nous avons besoin d'une équipe nombreuse", explique Ralf Baur, porte-parole des sauveteurs en mer, qui ajoute : "En revanche, lorsque nous publions des offres d'emploi pour des salariés, de très nombreux marins qualifiés postulent toujours".

Comment devenir sauveteur en mer

Conditions pour les bénévoles

- Lieu de résidence à proximité de la station

- Age minimum 16 ans

- carte de santé valide (aptitude au service en mer)

- Capacité à travailler en équipe

Les employés permanents : Conditions préalables sauveteur

- des connaissances maritimes telles qu'un brevet de matelot/mécanicien naval, des périodes de navigation dans le secteur de la pêche, etc.

- Formation de base de 16 heures en premiers secours

- carte de santé valide (aptitude au service en mer)

- Capacité à travailler en équipe

Conditions préalables : contremaître ou machiniste

- brevet nautique et/ou technique de la marine marchande ou de la pêche

- certificat général d'exploitation (GMDSS-radio) pour les navigateurs

- Formation de base de 16 heures en premiers secours

- carte de santé valide (aptitude au service en mer)

- Capacité à travailler en équipe

Pendant des décennies, les employés permanents comme les bénévoles ont été formés principalement en cours de route. Selon leur parcours professionnel, ils ont navigué en tant que sauveteurs, machinistes ou navigateurs. Le sauvetage lui-même leur a été enseigné au fur et à mesure, à bord et lors de stages.

Depuis 2019, la DGzRS a regroupé l'ensemble de ses mesures de formation et de formation continue sous le toit de l'Académie des sauveteurs en mer. Elle repose sur quatre piliers et se trouve à différents endroits : dans les stations des sauveteurs en mer le long des côtes de la mer du Nord et de la Baltique, dans le centre de simulateurs à Brême ainsi que dans le centre d'entraînement des sauveteurs en mer à Neustadt, avec une flotte d'entraînement qui y est rattachée. Cette flotte comprend également un petit voilier et, depuis peu, un navire d'entraînement, le "Carlo Schneider", qui sert en quelque sorte de "salle de classe flottante" pour se rendre dans les stations des volontaires.

Les stations des sauveteurs volontaires ne sont pas occupées en permanence. Lorsqu'un appel de détresse est reçu à la direction des secours maritimes de Brême, tous les collègues des environs susceptibles d'être concernés sont alertés - mais tout le monde ne peut pas se précipiter à tout moment sur le bateau. Ainsi, il n'y a parfois que trois personnes à bord, le minimum pour une intervention. Ils doivent pouvoir compter les uns sur les autres et s'entendre sur le plan humain.

C'est pourquoi les nouveaux membres commencent d'abord comme candidats. Ils participent aux soirées hebdomadaires de la station et sortent pour des exercices. Si l'alchimie est bonne et qu'un médecin confirme l'aptitude au service en mer - une autre condition -, la formation de sauveteur peut commencer. Une formation de base en premiers secours et en réanimation est obligatoire, tout comme un cours de sécurité maritime. Ce dernier est également exigé par l'association professionnelle maritime, auprès de laquelle les sauveteurs en mer salariés et bénévoles sont assurés en mission.

Un tel cours de sécurité maritime implique beaucoup d'action au centre d'entraînement de Neustadt : les volontaires doivent monter dans des radeaux de sauvetage, ils s'exercent à la lutte contre les fuites, ils apprennent à lutter contre les incendies ou à descendre d'un hélicoptère sur le pont d'un bateau en s'accrochant à un treuil. Les cours doivent être répétés à intervalles réguliers. "Ils sont notre assurance-vie sur le terrain. Si nous nous trouvons dans des situations limites, nous devons savoir comment nous en sortir", explique Timo Jordt. Cet ancien assistant de sauvetage est sauveteur en mer depuis 1998, directeur adjoint de l'Académie des sauveteurs en mer et responsable de la flotte de formation.

Ceux qui souhaitent ensuite devenir conducteurs de bateaux se plongent plus profondément dans la matière. Pour conduire les canots de sauvetage sur les stations de volontaires, il n'est certes pas nécessaire d'avoir un brevet, mais le permis de conduire des bateaux de plaisance en mer et le certificat de radiotéléphoniste SRC peuvent être obtenus au besoin auprès de la DGzRS.

D'autres cours enseignent le b.a.-ba des procédures de recherche et de sauvetage ainsi que la gestion des ressources de l'équipage, afin que l'équipe appropriée soit toujours présente lors d'une intervention. En effet, lorsqu'il s'agit de rechercher une personne disparue en mer la nuit, il peut être judicieux de partir avec un équipage un peu plus important, avec plus d'yeux pour chercher, que lorsqu'il s'agit de remorquer un bateau de plaisance en panne de moteur.

Une autre composante est la communication à bord : même en situation de stress, tout le monde doit parler la même langue.

La formation de conducteur de bateau se termine par un cours de navigation technique. Dans la pratique, le bateau d'entraînement "Mervi" navigue à cet effet en plein jour sur la baie de Neustadt, les stores baissés. L'équipage qui se trouve à l'intérieur, dans l'obscurité, ne monte parfois à bord qu'avec des connaissances de base en navigation. Une semaine plus tard, il maîtrise si bien les procédures radar et l'utilisation de l'AIS, du traceur GPS et de la radio qu'il trouve son chemin même dans le brouillard le plus épais.

Ce sont l'équipage et le contremaître de la station qui décident si quelqu'un devient pilote de bateau après cette formation intensive. Ils connaissent chacun des candidats et savent qui est capable de faire face à une situation de stress lors d'une mission, à qui ils peuvent absolument faire confiance, même et surtout lorsque la situation devient dangereuse.

Les machinistes des canots de sauvetage n'ont en revanche pas besoin d'être des conducteurs de canots, mais des sauveteurs. Ils ne sortent même pas obligatoirement en mer lors des interventions. Leur tâche consiste avant tout à maintenir les canots en état de fonctionnement permanent. C'est pourquoi ils suivent un cours de technique de navigation.

Les stations elles-mêmes font également l'objet d'entraînements réguliers. Par exemple, avec un canot de sauvetage relativement petit qui doit remorquer un paquebot de 22 mètres et 100 tonnes de déplacement. C'est une entreprise tout sauf simple. Et ce n'est pas sans danger non plus. Il suffit d'une erreur de manœuvre ou d'un coup d'accélérateur excessif pour que le bateau remorqué donne une forte gîte au petit canot de sauvetage. Le danger n'est pas moindre si les amarres ne résistent pas à l'énorme charge et se cassent.

Ce genre d'exercices et d'autres, réalisés avec l'unité d'entraînement mobile dans les stations de volontaires, se rapprochent de ce qui peut attendre les hommes et les femmes en cas de détresse en mer. "Voir une fois en vrai comment son propre canot de sauvetage s'incline sous la charge et comment les amarres gémissent est pour beaucoup un véritable moment d'éveil", rapporte Thomas Baumgärtel.

Il est l'un des cinq formateurs sur le navire d'entraînement "Carlo Schneider" qui, depuis l'été 2021, fait la navette d'une station à l'autre pour former les sauveteurs en mer bénévoles. Ce fils de marin navigue depuis son enfance et a rejoint les sauveteurs en mer en 2003. D'abord bénévole, il est devenu salarié en 2006. Le navire spécialement construit à des fins de formation, avec lequel il parcourt depuis peu les côtes allemandes, dispose entre autres de deux consoles d'entraînement à la navigation, semblables à celles utilisées dans les canots de sauvetage.

Une vingtaine de bénévoles peuvent être formés à bord pendant un week-end prolongé. Ceux-ci, qui sont régulièrement prêts à intervenir pendant leur temps libre, devaient auparavant toujours se déplacer quelques jours par an pour suivre des formations. Désormais, ils peuvent apprendre et s'exercer sur leur propre lieu de résidence, et ce avec leur équipage habituel, sur leur propre bateau dans le secteur de la maison.

Baumgärtel prend visiblement plaisir à former les équipages et à partager avec eux sa longue expérience. C'est autre chose que de transmettre des connaissances théoriques, dit-il, et il ajoute : "On écoute mieux les gens qui savent faire et qui racontent parfois une anecdote que ceux qui ont tout lu. C'était déjà le cas à l'école".

Au cours de la première saison, le travail sur les lignes, le matelotage et les manœuvres sont au programme de la formation. L'intensité des différents modules peut varier en fonction des besoins des équipages concernés. Des maquettes de bateaux sont utilisées pour simuler des manœuvres de port ou de remorquage et pour démontrer les forces qui agissent sur un bateau. A l'extérieur, les connaissances acquises sont immédiatement mises en pratique : Jeter les amarres, s'installer dans le Spring, larguer les amarres, s'amarrer.

Autre avantage : le moteur du bateau d'entraînement est identique à celui des canots de sauvetage. L'équipage peut ainsi apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le système de propulsion, potentiellement vital.

Certains sauveteurs sont en service depuis des décennies. Il semble vain de vouloir leur apprendre quelque chose. Mais apprendre n'est pas une voie à sens unique, constatent régulièrement Baumgärtel et ses collègues : "Nous sommes en train de vivre un véritable changement de génération. Les sauveteurs confirmés connaissent leur territoire, leur bateau et ont déjà maîtrisé de nombreuses situations critiques. Ils disposent d'un énorme trésor de connaissances qui doit être transmis s'il doit être préservé. Si nous leur disons cela, ils seront heureux de participer aux formations".

Si le voyage du "Carlo Schneider" se poursuit maintenant, d'autres points comme les bases du SAR, la médecine et les scénarios de sauvetage sont au programme. Le bateau d'entraînement ne peut et ne doit cependant pas remplacer d'autres composantes de la formation, mais plutôt être un complément utile pour les volontaires.

Pour devenir sauveteur en mer permanent, il faut disposer d'une expérience de marin et, pour les tâches plus importantes, d'un brevet nautique ou technique. Les sauveteurs en mer ne forment pas leurs propres marins, mais leur apprennent le métier de sauveteur en mer dans le cadre d'une formation de carrière de deux ans. Les candidats sont en partie des externes, en partie des volontaires de longue date.

Les uns naviguent depuis des dizaines d'années ou sont des pêcheurs experts en matière de navigation, les autres ont déjà une grande expérience de la recherche et du sauvetage de personnes en mer et connaissent parfaitement les côtes de leur pays. Afin de mettre ces différentes situations de départ sur un pied d'égalité, tous suivent depuis deux ans une formation de carrière d'employé fixe. Un effet secondaire positif est que jusqu'à douze aspirants d'une même promotion deviennent un équipage pour la durée de la formation. "Ils parlent de tout, même des erreurs - pour que les autres ne les fassent pas", raconte Timo Jordt. Avec ses collègues, il a développé la formation de carrière qui, comme pour les volontaires, commence par des aspects de la sécurité maritime et des bases du SAR.

Les membres du personnel permanent reçoivent également une formation complète pour diriger les opérations de lutte contre les incendies ou en tant que secouristes. Au terme de la formation, ils peuvent devenir sauveteurs, machinistes ou chefs de bord sur un croiseur de sauvetage en mer. En conséquence, la carrière au niveau de l'encadrement est exigeante, tant dans le domaine de la technique des machines que dans celui de la navigation. Il s'agit notamment de cours sur la sécurité au travail, la gestion des opérations et du personnel, ainsi que sur la communication.

Cette dernière est exercée au centre de simulation de Brême, et ce dans des conditions tout sauf normales. Lorsque la porte de l'une des cinq chambres se ferme, c'est un exercice de communication d'urgence très réaliste qui commence : à pleine charge sur tous les canaux radio, perturbé par une cacophonie de langues étrangères et avec un danger imminent pour son propre croiseur de sauvetage en mer, il faut faire preuve d'une concentration maximale lors de la coordination verbale de l'intervention. Il n'y a pas besoin de vent ni de vagues pour faire oublier aux sujets qu'ils se trouvent dans un exercice.

Si la formation est structurée, elle doit rester dynamique. C'est pourquoi les formateurs effectuent eux aussi régulièrement des stages d'intervention afin d'être toujours à la pointe du progrès. Car, comme le dit Jordt : "Le sauvetage en mer est une activité où l'on apprend tous les jours. Notre véhicule de sauvetage évolue sur un élément qui n'est jamais immobile et qui peut toujours se comporter différemment. Cela demande beaucoup de flexibilité de la part de toutes les personnes concernées".

Une fois par an, en mer du Nord et en mer Baltique, toutes les connaissances acquises sont mises à l'épreuve lors d'exercices à grande échelle. Les sauveteurs en mer, la marine et la police fédérale simulent des situations d'urgence en mer et dans les airs. Des acteurs non professionnels se font passer pour des blessés graves, des bateaux pour des avaries. Sur le terrain : des volontaires et des permanents qui n'ont pas ou rarement travaillé ensemble auparavant. Et pourtant, grâce à une formation uniforme, ils parlent la même langue, maîtrisent les mêmes gestes.

L'idéal pour tous les participants est finalement de s'en tenir à de tels exercices. Pourtant, rien qu'en 2021, les sauveteurs en mer ont effectué plus de 1 800 interventions, sauvant plus de 300 personnes en détresse ou en danger imminent en mer.

Ce qu'ils souhaitent transmettre aux navigateurs n'est donc pas surprenant. Timo Jordt a 23 ans d'expérience en tant que sauveteur en mer. Il dit : "Portez des gilets de sauvetage et ayez des moyens de sauvetage à bord". De nombreux accidents tragiques pourraient être évités si les plaisanciers se préparaient mieux, souligne également son collègue Maximilian Ohme. "Celui qui part en mer devrait mettre sa tête en marche, réfléchir au préalable à la situation, au vent et aux vagues et à la zone de navigation".

Le formateur Baumgärtel met également en garde contre une confiance aveugle en la technique. "Elle est bonne", dit-il, mais de plus en plus d'avaries se produisent aujourd'hui, qui n'auraient peut-être pas eu lieu si le skipper avait mieux pris en compte toutes les circonstances.

Le parcours de formation

- Niveau : Candidat

- Niveau : stagiaire sauveteur volontaire

- Niveau : certification de sauveteur

- Niveau : stagiaire responsable de bateau

- Niveau : certification de conducteur de bateau responsable

- 1er niveau : qualification de chef de station, en option : certification de machiniste après la certification de sauveteur