Météorologie épisode 3: Reconnaître les dangers météorologiques et réagir correctement

YACHT-Redaktion

· 09.10.2022

Dans cette série :

- Première partie Les bases.Le vent, la pression atmosphérique, la température, l'humidité et bien plus encore. Quels changements ces paramètres provoquent-ils en interaction ?

- Deuxième partie : Des hauts et des bas. Quelle est l'influence des formations de pression sur le développement du vent, comment se forment-elles et quelles sont les constellations qui peuvent être dangereuses pour les navigateurs ?

- Partie 3 : Risques météorologiques. Brouillard ou orage, grêle ou ouragan : comment les navigateurs reconnaissent à temps que le mauvais temps menace. Plus : comment les effets locaux influencent la météo sur place

- Quatrième partie : Planification de l'itinéraire. Préparer sa croisière de manière optimale grâce aux informations météo, aux services spéciaux et aux applications - comment faire et ce à quoi il faut faire très attention

Partie 3 : Risques météorologiques

de Sebastian Wache

Nous avons déjà appris la dernière fois que la météo peut parfois nous jouer des tours : la prudence est de mise, en particulier lors du passage d'un front froid. L'humidité excessive à l'avant du front, combinée à la grande différence de température entre l'avant et l'arrière, ainsi qu'à une vitesse de déplacement rapide, provoquent une montée extrêmement rapide des nuages convectoriels. Et ce n'est pas tout. C'est également ce mouvement vers l'avant qui, dans certaines circonstances, déclenche une rotation, de sorte qu'un "rouleau de rafales" peut se former. Celui-ci entraîne souvent des vents tempétueux, voire des ouragans, de plus de 100 kilomètres par heure. A cela s'ajoutent des orages et des précipitations, non seulement sous forme liquide, mais aussi sous forme solide.

C'est le principe du froid par évaporation qui entre en jeu. Tout le monde connaît ce phénomène, même en se baignant en plein air : dès que l'on sort de l'eau, une légère brise nous fait frissonner. Le vent fait en sorte que les gouttes d'eau sur le corps s'évaporent. Ce faisant, la chaleur lui est retirée, il se produit ce que l'on appelle du froid par évaporation. C'est également ce qui se passe dans le nuage, lorsque des masses d'air sec, le vent et les gouttes d'eau se rencontrent. Cela signifie que l'air à l'intérieur des nuages peut se refroidir de lui-même dès qu'il y a des précipitations. En fait, c'est en hiver que l'on observe le mieux ce phénomène : Si de fortes averses se produisent pendant la saison froide, elles peuvent d'abord prendre la forme de pluie. Si le processus d'auto-refroidissement décrit ci-dessus se met en place, la pluie se transforme d'abord en pluie de neige, puis en neige pure.

Le dangereux downburst

Mais même en été, on ressent cet effet de refroidissement lors des averses. Tout d'abord sur son propre corps. On peut bien sûr lire objectivement la baisse de la température sur un thermomètre. En voiture, par exemple : Si l'on passe d'un soleil radieux et d'une température de 26 degrés à une averse, les valeurs affichées baissent rapidement de quelques degrés. Ce qui est dangereux, c'est le "downburst" qui l'accompagne. Ce terme désigne un vent fort et très soudain provenant directement du nuage qui s'est mis à tomber, et qui est aussi imprévisible et fort que si l'on avait tiré un bouchon dans le nuage.

Nous nous souvenons ici de la première partie de cette série sur la météo : l'air froid est plus lourd que l'air chaud. Comme l'air peut se refroidir lui-même dans l'imposant nuage de la tour, il s'alourdit en même temps. Résultat : l'air s'échappe du nuage. Et cela n'est pas nécessairement lié à un front froid que l'on aurait pu reconnaître à temps sur une carte de pression au sol. De petites lignes de gouttes peuvent suffire si la différence de température est suffisamment importante et si l'humidité de l'atmosphère est présente en tant que source d'énergie nécessaire. Si l'on n'est pas préparé à l'avance à l'aide des cartes météo correspondantes, l'apparition de tels nuages implique de réduire les voiles, d'attacher tout sur le pont, d'enfiler la ceinture de sauvetage et de passer au travers !

Mais ce n'est pas sans risque. En effet, aux fortes rafales s'ajoutent d'autres désagréments : en été, et surtout dans les régions chaudes, les processus à l'intérieur d'un tel nuage sont si puissants que les particules d'eau sont transportées par les courants ascendants jusqu'à la zone de glace. Là, elles gèlent et se transforment en grains. Les plus chanceux n'auront droit qu'à une averse de grésil. La situation devient plus désagréable lorsque la grêle tombe d'en haut. Il faut alors baisser la tête ! Des grêlons de la taille d'une balle de golf ou même de tennis ne sont pas rares dans la région méditerranéenne. En mer du Nord et en mer Baltique, les plaisanciers s'en tirent généralement sans trop de dommages, car l'apport d'énergie thermique y est plus faible. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer une forte averse de grésil. Cela peut faire mal.

Des grêlons de 20 centimètres d'épaisseur

La grêle, en revanche, est la chose la plus dure qui puisse tomber des nuages sur la tête. La plus grosse "boule" trouvée et mesurée à ce jour, datant de juillet 2010, avait un diamètre de 20 centimètres, une circonférence de 47,3 centimètres et pesait 880 grammes. Elle a été trouvée dans le Dakota du Sud, aux États-Unis. En Allemagne, le record est de 14 centimètres de diamètre. Le grêlon correspondant est tombé du ciel en 2013 à Reutlingen. Qui sait, peut-être que face au changement climatique, le casque fera bientôt partie de l'équipement standard des navigateurs.

LA DIFFÉRENCE ENTRE LE GRAUILLIS ET LA HAILE Ces deux types de précipitations sont souvent mis dans le même sac, mais : le grésil est blanc et mou, sa surface est rugueuse. La grêle, en revanche, est dure, claire et plus lisse. Le grésil se forme lorsque des gouttes d'eau s'agglomèrent dans le nuage pour former des boules de neige miniatures d'une taille pouvant atteindre cinq millimètres. Cela se produit généralement jusqu'au printemps, lorsque des courants d'air froids d'altitude peuvent s'infiltrer. La grêle, en revanche, se forme à la suite de forts vents ascendants et descendants au sein d'épais nuages d'orage. Les gouttes de pluie gèlent dans la zone glacée, dégèlent en descendant et gèlent à nouveau en remontant. Les grêlons continuent de grossir jusqu'à ce qu'ils soient trop lourds pour les vents ascendants - et tombent du nuage. Ils sont typiques des mois chauds, lorsque les nuages s'amoncellent le plus.

Des tornades dangereuses

Le danger ne vient pas seulement de la formation de grésil ou de grêle, mais aussi de la rotation des masses d'air. Elles peuvent alors former un entonnoir. Cette colonne, ou trombone, se forme lorsque l'eau commence à se condenser sur le bord inférieur des nuages et que ce processus devient visible. Si cette colonne d'air en rotation atteint le sol, on parle de tornade.

Peu importe que l'on puisse voir toute la colonne ou non. Souvent, l'air ou l'eau près du sol tourbillonne déjà, même si l'on peut encore voir à travers le bord inférieur de la colonne. Elle est donc déjà en contact avec le sol et peut causer des dégâts considérables. Pourtant, toute l'eau n'est pas encore évaporée et visible. C'est trompeur, car on pourrait encore se croire en sécurité. Mais des vidéos sur Internet montrent de manière impressionnante comment des tornades tourbillonnent à travers des champs de bouées, sans même que l'on puisse vraiment les reconnaître. Comme par magie, les bateaux sont renversés à 90 degrés sur le côté et tous les objets non attachés sont balayés du bateau.

Mais quand faut-il s'attendre à une tornade ? En principe, elles peuvent toujours se produire lorsqu'une cellule orageuse de grande envergure - appelée supercellule - se forme et se déchaîne. La plupart des tornades se produisent toutefois sur terre et plus rarement sur l'eau. Elles s'y développent plutôt par vent faible, lorsque l'altitude augmente et que les directions du vent sont légèrement différentes. L'air peut alors se mettre à tourner. Pour cela, les averses et les cellules orageuses devraient généralement en être encore au stade initial. Les lignes de convergence au sol, où les masses d'air convergent, souvent des lignes isolées sur une carte météo, caractérisent de telles zones.

L'eau chaude est généralement un facteur favorisant, car elle constitue le substrat sur lequel se dépose l'air plus frais des hauteurs, ce qui finit par déclencher des averses et des orages. Cela signifie que la fin de l'été et l'automne sont les périodes où la probabilité de formation d'une tornade est la plus élevée. Mais elles se forment également pendant la saison froide, car l'eau est alors également plus chaude que l'air souvent encore très froid venant du grand nord. En bref, les tornades sont en principe possibles partout où suffisamment d'humidité est apportée vers le haut, où des nuages se forment et où des masses d'air sont balayées par le vent de différents côtés et mises en rotation.

De plus en plus de tornades ?

La question de savoir si le changement climatique entraînera à l'avenir une augmentation du nombre de tornades fait actuellement l'objet d'un débat public. Des études montrent que la fréquence n'a pas augmenté jusqu'à présent. C'est même plutôt le contraire. Même s'il semble qu'elles se forment plus fréquemment, les téléphones portables et les réseaux sociaux jouent un rôle important : les observations de tornades sont diffusées plus rapidement qu'auparavant sur Internet, ce qui donne l'impression qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Pourtant, les statistiques restent relativement constantes avec environ 70 tornades observées par an en Allemagne - même si le nombre de cas non recensés est probablement nettement supérieur. En revanche, la science est moins sûre de leur force. Une tendance indique que les tornades pourraient à l'avenir être plus violentes que les années précédentes.

Tornade ou ouragan ?

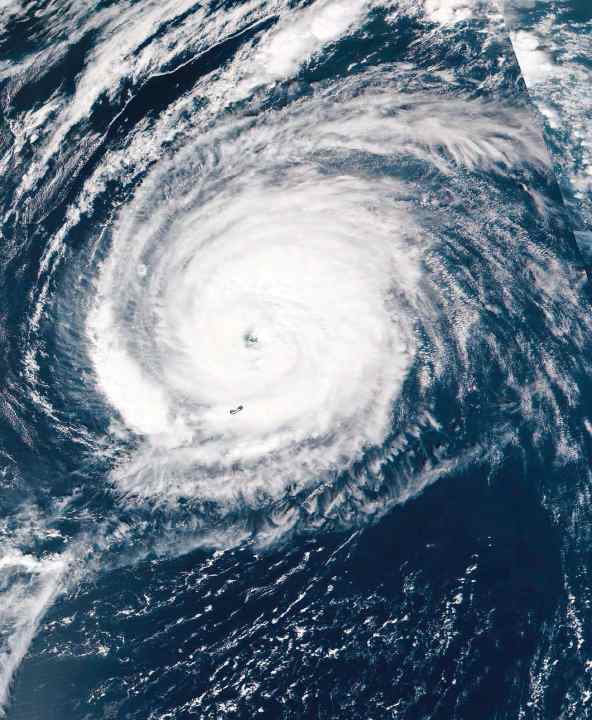

Il ne faut pas confondre les tornades avec les ouragans ou les cyclones tropicaux. Ce sont deux dangers météorologiques totalement différents. Rien que leur taille le reflète. Les tornades ont généralement un rayon d'action de quelques mètres. Les ouragans, en revanche, sont facilement reconnaissables, même depuis l'espace. Leur diamètre peut atteindre 1 500 kilomètres. Ils se forment généralement dans les régions tropicales, où l'eau atteint au moins 26 degrés Celsius et où la vapeur d'eau est donc disponible en quantité suffisante. Un léger cisaillement du vent, c'est-à-dire un changement de direction des masses d'air avec l'altitude, ainsi que la force de Coriolis provoquée par la rotation de la Terre constituent l'ossature de la formation possible de ces tourbillons de grande envergure.

Dès qu'une telle perturbation s'est formée, d'abord sous forme de dépression tropicale, puis de tempête et enfin d'ouragan, l'eau chaude assure une sorte d'auto-entretien de cette puissante dépression thermique. Il n'est pas rare que la pression du noyau descende en dessous de 900 hectopascals. Dans le noyau, le temps est souvent calme et sans nuages. Ce n'est qu'à 15 ou 30 kilomètres du bord que se forme ce que l'on appelle un eyewall. Il s'agit d'un énorme mur de nuages qui entoure le centre et qui peut atteindre 18 kilomètres de haut !

Les pilotes d'ouragan des services météorologiques américains y passent et y repassent pour effectuer des mesures qui sont ensuite intégrées dans les modèles météorologiques. Des images animées impressionnantes sont également disponibles sur Internet. Notamment lorsque le mur de nuages est percé, que l'on vole dans le noyau et que, tout à coup, le calme complet règne sous un soleil radieux, c'est un moment époustouflant. C'est précisément dans ce mur autour du noyau que le vent est le plus fort. Des vitesses de plus de 200 kilomètres par heure sont la règle.

Les ouragans se forment souvent au-dessus de l'Atlantique, près du Cap-Vert, puis se déplacent vers l'ouest en direction des Caraïbes et des États-Unis en s'intensifiant. Peu avant d'atteindre les côtes du continent, la plupart des ouragans se détournent. Leur trajectoire est déterminée en grande partie par l'anticyclone des Açores. Si l'anticyclone s'étend très loin vers l'ouest, les ouragans ne peuvent pas bifurquer à temps. Dans ce cas, ils heurtent l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord et risquent de causer des dégâts considérables en raison du vent et des masses d'eau extrêmes.

C'est surtout dans le golfe du Mexique, souvent très chaud, que les tempêtes, déjà en partie affaiblies, peuvent encore gagner en énergie et en force. Lorsqu'elles atteignent les terres ou les régions plus fraîches du nord, elles s'affaiblissent assez rapidement. Plus tard, elles peuvent être intégrées à notre trajectoire dépressionnaire en tant que dépressions extratropicales. La plupart du temps, elles apportent encore des masses d'air très chaud et rencontrent parfois en automne de l'air froid en provenance du grand nord. Il est alors possible qu'une telle dépression se renforce à nouveau. De plus, en atteignant l'Europe, ces anciennes tempêtes tropicales annoncent un changement général de la situation météorologique chez nous. Sur les cartes météo, elles sont facilement reconnaissables grâce au nom qu'elles conservent. Ils sont alors simplement précédés d'un "ex-" : "ex-Sandy" ou "ex-Katrina". En tant que navigateur, on sait alors qu'une telle dépression peut passer au-dessus de nos têtes avec des rafales de vent.

Les phénomènes météorologiques extrêmes augmentent

Au cours des cinq dernières années, les choses ont changé. Des tempêtes tropicales et même des ouragans se sont formés au niveau de Madère et même des Açores, et non plus au niveau du Cap-Vert. On ne pensait pas que cela était possible auparavant, si près de l'Europe.

En 2020, Boris Herrmann et la flotte du Vendée Globe ont par exemple dû faire face à une tempête tropicale près de Madère peu après le départ. Et si nous regardons un peu plus à l'est, dans la région méditerranéenne, nous constatons une évolution similaire : les conditions météorologiques extrêmes augmentent. En automne, des masses d'air froid venant du nord y rencontrent des eaux de plus en plus chaudes.

Dans le pire des cas, une genuatief classique sous le vent des Alpes peut alors se transformer en Medicane (Mediterranean Hurricane) en raison de l'apport d'énergie par le bas provenant des eaux chaudes. En 2020, le Medicane "Ianos", avec des vents de 150 km/h, avait causé de gros dégâts, notamment dans l'ouest de la Grèce.

Attention aux lacs de vent

L'eau est également le mot-clé pour les dangers suivants, qui proviennent de la météo, ou mieux, des vents forts ou des tempêtes : Une mer de vent considérable s'accumule souvent. En combinaison avec la houle, c'est-à-dire la vague qui précède ou suit une dépression, les masses d'eau s'accumulent successivement. A proximité d'un centre de dépression ou lors d'un changement de direction du vent pendant le passage d'un front, les systèmes d'ondes de différentes directions se rencontrent. Il se produit ce que l'on appelle des interférences, et les crêtes et les creux des vagues s'additionnent. Les vagues plus courtes et plus raides deviennent ainsi de plus en plus hautes.

Grâce à de telles superpositions, il est possible d'obtenir des vagues uniques de deux fois à deux fois et demie plus grandes que les autres. Ainsi, lors d'un ouragan au large de l'Irlande, une vague unique de plus de 26 mètres de haut s'est produite alors que la hauteur de la vague était significative (13 mètres). Elle a été enregistrée par une station de mesure située sur une plateforme de forage pétrolier. Les histoires de vagues monstrueuses, de freakwaves, d'hommes de la Cavent ou des "trois sœurs" ne sont donc pas de simples histoires de marins.

Comment se forme le brouillard

Un autre danger qui peut survenir partout sur l'eau, même sur les eaux intérieures, est le brouillard. Le brouillard marin, en particulier, est souvent très dense, même s'il est localisé. Mais quand les plaisanciers doivent-ils s'attendre à du brouillard ? Pour dire les choses très simplement, le brouillard n'est rien d'autre que des nuages qui se forment juste au-dessus du sol. Cela se produit lorsque des masses d'air se refroidissent, ne peuvent plus retenir la vapeur d'eau et que celle-ci devient visible. Il en existe plusieurs types, comme le brouillard d'eau froide, le brouillard d'eau chaude, le brouillard mixte ou encore le brouillard de rayonnement.

Au printemps, si l'eau est encore assez froide mais que l'air est déjà chaud, il se refroidit au-dessus de l'eau et du brouillard peut se former. L'inverse se produit en automne, lorsque l'eau est chaude mais que l'air est déjà assez frais par moments. Dès que le froid passe au-dessus de l'eau, l'air proche de la surface et plus humide est refroidi et du brouillard se forme.

Les brouillards mixtes sont soumis à des processus similaires. Dans ce cas, deux masses d'air différentes sont réunies par la situation météorologique ou son alternance, ce qui peut entraîner une sursaturation de l'humidité dans l'air suite à leur harmonisation. Le point de rosée est atteint et un brouillard se forme.

À petite échelle, on peut l'observer en été, après une averse, au niveau du sol et sous un fort rayonnement solaire. Enfin, le brouillard de rayonnement se manifeste également souvent après la pluie. S'il est suivi d'une nuit claire et longue, il peut se refroidir davantage en raison de l'absence de couverture nuageuse. Mais l'air est encore humide en raison de la pluie. Le point de rosée est donc atteint à un moment donné, et le brouillard peut à nouveau se former.

L'aspect insidieux de cette situation est qu'une nuit claire et souvent calme est l'indice d'une zone de haute pression. Si celle-ci reste plus longtemps sur place, il n'y aura pas de vent et du brouillard les jours suivants. En effet, il n'y a souvent que trois facteurs qui peuvent à nouveau dissiper le brouillard : le soleil, le vent ou le mélange de masses d'air. Or, le soleil est trop faible et trop bas, surtout en automne. Le vent doit souffler au moins à cinq ou six nœuds pour mélanger les couches d'air. En l'absence de vent, il faut de l'air plus chaud et aussi plus sec pour induire une sous-saturation là où l'air est totalement saturé et assurer ainsi une vision claire.

Le brouillard de rayonnement, en particulier, est assez fréquent sous nos latitudes pendant les mois d'automne. Comme le refroidissement nocturne est plus important sur terre, le brouillard terrestre peut également dériver en mer. Il y a donc un risque de se retrouver soudainement dans un épais banc de brouillard après un début de journée ensoleillé. Il arrive parfois que ce phénomène soit très localisé.

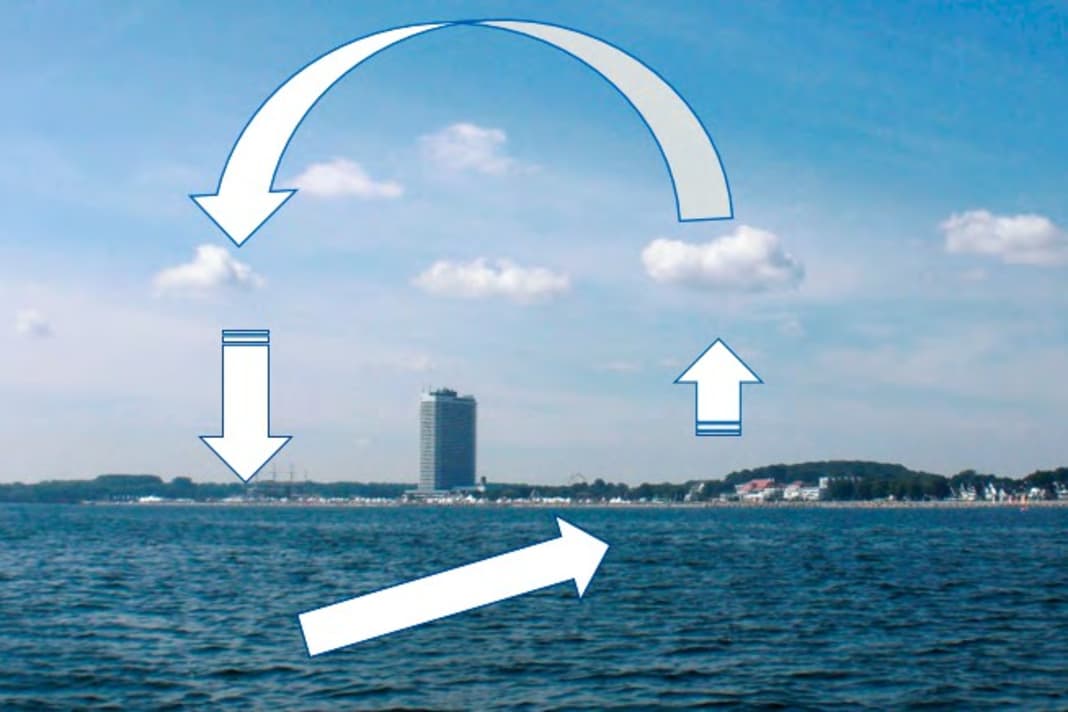

Bien utiliser les thermiques

Les thermiques, et donc le vent marin, ne s'installent pas partout de la même manière. Pour cela, il faut d'abord une différence de température d'au moins quatre degrés Celsius entre l'eau et la terre. L'idéal est que la terre soit plus chaude que l'eau. Si le matin, il y a même un léger vent offshore ne dépassant pas cinq nœuds, cela favorise l'apparition de thermiques tant que le soleil chauffe. Comme ce système est très fragile, de petits facteurs perturbateurs peuvent entraîner un effondrement du champ de vent. Il peut s'agir du champ de vent naissant d'un système de pression ou de trop de nuages qui ne laissent pas passer assez de soleil. Et voilà que l'on se retrouve en plein marasme.

Ce sont justement les nuages qui peuvent faire de l'ombre au-dessus de Travemünde, mais pas devant Grömitz, ce qui permet de continuer à bien naviguer sous la côte, alors qu'il faut allumer le moteur devant la Trave. Comme les températures de l'air et de l'eau s'équilibrent à la fin de l'été et en automne, les bons vents de terre se font de plus en plus rares. Au printemps et au début de l'été, en revanche, les thermiques peuvent se former beaucoup plus facilement l'après-midi, les jours où le vent est faible. Si l'on ne sait pas si c'est du vent de mer ou non qui souffle dans les voiles, il suffit de jeter un coup d'œil à la côte. Si l'on y voit, et seulement là, de petits cumulus, c'est le signe visible d'une circulation de vent de mer. Si un vent de mer et un vent de gradient venant de la même direction se superposent, cela peut même devenir tempétueux, avec des vagues importantes en conséquence.

Nous voyons donc que, selon la saison et la région, les risques météorologiques peuvent varier. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'en tant que navigateurs, nous pouvons bien nous y préparer grâce aux données disponibles. Les bases pour comprendre les processus atmosphériques qui en découlent sont maintenant posées. Dans la quatrième et dernière partie de cette série, nous pouvons donc nous plonger dans le monde des données météorologiques. Lisez l'épisode 4 pour savoir ce dont vous avez besoin, quelles sont les applications météo utiles et quelles sont les variantes du routage météo.

L'auteur

Sebastian Wache est météorologue diplômé ; il travaille en tant qu'expert en prévisions météorologiques maritimes et en routage météorologique professionnel ainsi qu'en tant que conseiller en croisière et en régate chez Wetterwelt GmbH à Kiel. Il transmet régulièrement ses connaissances aux navigateurs dans le cadre de séminaires. En outre, il présente avec le Dr Meeno Schrader les prévisions quotidiennes pour le Schleswig-Holstein à la télévision NDR. Wache est lui-même passionné de voile et préfère naviguer sur la mer du Nord et la mer Baltique.