- Données techniques et prix

- Les radars sont-ils encore d'actualité ?

- Des détails importants pour y voir plus clair

- Ce qu'il faut savoir sur la technique

- Bien comprendre les radars

- Fonctions telles que Doppler et MARPA

- Compatibilité des composants

- Conseils d'installation

- Fonctionnement et caractéristiques des radars

- Le bon emplacement de l'antenne

Lorsque l'air chaud et humide passe au-dessus de l'eau froide ou que l'humidité qui s'évapore au-dessus de l'eau chaude se condense sur l'air plus frais, il se forme volontiers d'épaisses nappes de brouillard qui obstruent la vue comme un mur blanc. L'arrivée d'intempéries peut également réduire la visibilité au point de faire perdre la vue.

Dans de telles conditions, les radars rendent non seulement des services inestimables en matière de prévention des collisions, mais ils permettent également de s'orienter lors de la navigation, lorsque rien n'est visible à l'œil nu, et ce avec une précision remarquable. Le radar fournit des valeurs de mesure fiables pour lesquelles il n'est pas nécessaire de se fier aveuglément à la précision d'une position GPS, à la qualité d'une carte marine électronique ou à la validité d'un message de localisation AIS. De plus, il est capable de détecter les navires qui n'envoient pas leurs propres données.

En savoir plus sur les radars :

Données techniques et prix

Les radars sont-ils encore d'actualité ?

Malgré cette utilité pratique, les propriétaires de yachts ont longtemps considéré les radars plutôt comme un mal nécessaire. La nécessité était remise en question de manière critique, d'autant plus que l'installation et l'investissement nécessaires ne laissaient souvent espérer que des résultats modestes compte tenu de l'espace précaire et des réserves d'énergie à bord. Avec la technologie actuelle, il en va autrement. C'est pourquoi les antennes radars connaissent une renaissance sur les bateaux de plaisance.

Le choix d'un radar approprié pose toutefois de nouveaux défis : D'une part, l'antenne et l'écran radar ne sont plus proposés de manière standard comme une paire indissociable, ce qui soulève des questions de compatibilité supplémentaires. D'autre part, il faut désormais faire la distinction entre des technologies fondamentalement différentes.

Pendant de nombreuses années, le marché a été dominé par les radars à impulsions conventionnels. Dans ce cas, l'émetteur utilisé est un magnétron - une sorte de tube électronique. Les radars à magnétron émettent par impulsions des trains d'ondes électromagnétiques d'une durée inférieure à un millionième de seconde. La longueur exacte des impulsions dépend de la taille de la zone de mesure. Après l'émission, l'antenne se met en réception pour capter les signaux réfléchis et en générer une image. L'un des inconvénients de cette technique relativement simple est qu'elle nécessite une grande puissance pour atteindre une grande portée. L'émetteur génère des puissances d'impulsion imposantes de plusieurs kilowatts, pour lesquelles il doit d'abord être chauffé à la température de fonctionnement. La puissance d'émission élevée a pour conséquence une grande consommation d'énergie ainsi qu'une charge de rayonnement pernicieuse dans l'environnement de l'émetteur.

Les technologies à semi-conducteurs, en anglais "Solid State", se sont entre-temps opposées à la technique éprouvée. Elles fonctionnent typiquement avec des puissances d'émission de 10 à 50 watts. De plus, le préchauffage n'est plus nécessaire et les installations sont prêtes à l'emploi dès leur mise en marche.

La génération et l'évaluation avancées des signaux nécessitent toutefois une grande puissance de calcul, ce qui explique sans doute en grande partie pourquoi cette technologie ne s'est répandue que ces dernières années.

Des détails importants pour y voir plus clair

Ce qu'il faut savoir sur la technique

Les radars à semi-conducteurs marquent des points non seulement en termes de consommation d'énergie (la puissance de calcul nécessaire compensant une partie de l'économie) et d'exposition aux rayonnements considérablement réduite, mais aussi en termes de résolution.

Les appareils ne fonctionnent pas avec une simple impulsion, mais avec des signaux modulés en fréquence. On peut s'imaginer qu'il s'agit d'un signal sonore dont la hauteur varie constamment, du sifflement aigu au bourdonnement grave. Lorsque l'écho d'un tel signal arrive, sa hauteur permet de déterminer avec précision le temps de propagation du signal. Dans les radars à semi-conducteurs, la fréquence de l'écho sert de référence, il n'est donc pas nécessaire d'attendre que l'impulsion émise soit entièrement transmise.

Conséquence : la représentation de l'écho n'est plus nécessairement étirée en fonction de la longueur des impulsions émises et les cibles successives dans la même direction peuvent être identifiées comme des cibles séparées. Parallèlement, la résolution de proximité, qui dépend également de la longueur des impulsions pour les radars conventionnels, est améliorée. Il est ainsi possible d'émettre des signaux beaucoup plus longs.

Il existe deux technologies de radars de plaisance qui utilisent des signaux modulés en fréquence : le radar FMCW et le radar à compression d'impulsions. FMCW signifie "Frequency Modulated Continuous Wave", c'est-à-dire un radar à onde continue modulée en fréquence. Il émet un signal continu, ce qui nécessite une antenne d'émission et de réception séparée sur la barre d'antenne rotative. Le radar FMCW le plus connu est le Broadband-Radar 3G/4G de Navico, qui est commercialisé sous les marques B&G, Lowrance et Simrad.

Les radars à compression d'impulsions sont devenus plus courants et émettent leurs signaux par impulsions, mais contrairement aux radars à magnétron, ils émettent des impulsions beaucoup plus longues et modulées en fréquence avec une puissance d'impulsion considérablement réduite.

Les modèles NXT de Furuno, la série Fantom de Garmin, la série Halo de Navico et les radars Quantum et Cyclone de Raymarine fonctionnent selon la méthode de compression d'impulsion.

La modulation de fréquence permet certes de s'attaquer à l'allongement radial, mais pas à l'extension latérale des échos, également typique des radars - ce que l'on appelle la déformation azimutale. Elle est due au fait que les signaux radar ne peuvent pas être focalisés en un point comme un faisceau lumineux, mais que le diagramme de rayonnement d'une antenne radar ressemble plutôt à une forme de lobe. Ce lobe se déploie sur les côtés à mesure que la distance augmente.

Si un tel lobe radar passe sur une cible au cours de la rotation de l'antenne, l'énergie est réfléchie par celle-ci sur toute la largeur du lobe (largeur du faisceau) - ce qui fait paraître la cible plus épaisse qu'elle ne l'est en réalité. Les cibles minces, comme une tonne, ne sont pas représentées par un écho ponctuel, mais par un arc d'écho correspondant à la largeur du lobe. A plus grande distance, l'effet s'amplifie et les arcs d'écho de cibles adjacentes peuvent se recouvrir mutuellement.

Bien comprendre les radars

Plus l'angle d'ouverture latéral est petit, meilleure est la résolution azimutale. Les antennes à poutre tournante, également connues sous le nom de "scanners radar à réseau ouvert", sont en principe supérieures aux antennes radômes (antennes dômes), très appréciées sur les voiliers. La taille de l'antenne joue également un rôle : plus l'antenne est grande, plus l'angle d'ouverture horizontal est petit.

Depuis un certain temps déjà, on essaie de remédier à cette situation en utilisant la puissance de calcul. Ainsi, les cibles réfléchissent certes sur toute la largeur du lobe, mais pas avec une densité d'énergie uniforme.

De tels facteurs peuvent être pris en compte dans la séparation numérique des cibles afin d'affiner l'image radar par ordinateur. De tels processeurs de signaux numériques ont déjà été utilisés sur des radars à impulsions plus récents. Le "beam sharpening" ne fonctionne toutefois que dans une certaine mesure - le résultat dépend de la valeur de départ, qui reste déterminée par la taille de l'antenne. Cette dernière reste donc un critère de sélection important.

En outre, les émetteurs adaptatifs qui s'adaptent automatiquement à certaines conditions ambiantes et reconnaissent les caractéristiques typiques des cibles - par exemple les nuées d'oiseaux ou les fronts de mauvais temps - sont aujourd'hui très répandus. Les perturbations dues à la mer ou à la pluie sont également détectées et filtrées automatiquement. Ceux qui ne souhaitent plus faire eux-mêmes des expériences avec le gain d'entrée ("Gain"), le filtre de la houle et de la pluie, peuvent laisser l'appareil s'en charger. Il faut donc beaucoup moins d'expérience pour obtenir un affichage utilisable et l'utilisation des installations est devenue beaucoup plus simple et donc plus sûre.

Fonctions telles que Doppler et MARPA

Certains radars de compression d'impulsions tiennent également compte de l'effet Doppler. On connaît cet effet par les effets sonores - par exemple, une sirène sonne différemment lorsqu'elle s'approche et lorsqu'elle s'éloigne de nous. Cela est dû au fait que l'onde sonore est soit comprimée soit étirée. Il en va de même pour l'onde électromagnétique émise par le radar lorsqu'elle est réfléchie par une cible qui s'approche ou s'éloigne. Dans les radars à fonction Doppler ("radars Doppler"), ces cibles sont mises en évidence par des couleurs. La plupart du temps, les cibles qui s'approchent sont représentées en rouge et celles qui s'éloignent en vert.

Les modèles NXT de Furuno disposent tous de cette fonction, tout comme les radars Fantom de Garmin et les plus grands radars Halo de Navico (pour le Halo 20, uniquement la version Plus). Le radar Quantum de Raymarine est disponible au choix avec ou sans fonction Doppler (en standard sur le Cyclone). La fonction de suivi MARPA ("Mini Automatic

La MARPA (Radar Plotting Aid) existait déjà pour les radars à impulsions. Le MARPA permet de sélectionner et de suivre des cibles radar individuelles, l'électronique calculant les données d'approche - entre autres la proximité de la cible (CPA = "Closest Point of Approach") et le temps de réaction restant (Time to CPA).

Ces fonctions sophistiquées de suivi de cible nécessitent la connexion d'un compas électronique et d'un matériel d'analyse compatible. La plupart des radars proposent l'affichage de "trails", c'est-à-dire de traces de signaux provenant des rotations précédentes de l'antenne et permettant de déduire, au moins grossièrement, le déplacement de l'écho ("true trails" nécessitant à nouveau une technique correspondante).

Compatibilité des composants

Les solutions autonomes d'autrefois consistaient à acheter un ensemble coordonné composé d'une antenne et d'un "boîtier radar" adapté. On en trouve encore quelques-uns - par exemple les modèles FR10/12 de Furuno ou l'unité de commande radar R2009 de Navico. Entre-temps, les écrans multifonctions (MFD) se sont imposés et font office d'écran radar en plus de leur fonction de lecteur de cartes. Le radar proprement dit se présente sous la forme d'une simple unité d'antenne (scanner boîte noire). Le regroupement des données dans une centrale permet d'obtenir des fonctionnalités intéressantes telles que les superpositions d'images radar sur la carte marine électronique ou les superpositions AIS sur l'image radar. Comme c'est généralement le cas pour les capteurs d'imagerie, la connexion du scanner radar se fait généralement via Ethernet ou par WLAN - dans ce cas, les systèmes de bus NMEA ne suffisent plus. La plupart du temps, ce sont des normes propriétaires qui sont utilisées, de sorte qu'à quelques exceptions près, le scanner radar et l'écran multifonctions doivent provenir du même fabricant.

Néanmoins, trouver la combinaison adéquate peut représenter un certain défi. En effet, comme tous les transmetteurs de type boîte noire, les scanners radars dépendent du fait que leurs fonctions soient prises en charge par le système d'évaluation. Un exemple : les écrans Q, également proposés par NKE, permettent certes de connecter un scanner radar Quantum de Raymarine - mais l'application radar des écrans ne présente qu'une fonctionnalité radar rudimentaire. Les fonctionnalités telles que MARPA et le radar Doppler ne sont pas prises en compte.

De même, les interfaces respectives doivent être compatibles. Par exemple, la gamme d'écrans Element de Raymarine n'offre pas de connexion RayNet, que les scanners radars actuels du fabricant utilisent. Il faudrait donc acheter un radar Quantum dans sa version WLAN pour pouvoir le connecter sans fil. Les autres périphériques méritent également d'être examinés, par exemple s'il s'agit d'un compas compatible pour la réalisation d'une image radar stabilisée au nord et des fonctions de suivi de cible correspondantes.

Conseils d'installation

Si l'on veut jouer la carte de la sécurité et ne pas passer des heures à se plonger dans les manuels techniques - qui ne répondent pas toujours à toutes les questions -, il convient de se faire conseiller en détail avant l'achat et de vérifier notamment la compatibilité.

Compte tenu du rapport coût/performances exceptionnel qu'offrent les radars à compression d'impulsions modernes, il n'y a plus de raison de se priver de la technologie radar de base. Les radars à impulsions sont des modèles dépassés - à l'exception de quelques cas spéciaux, comme le radar WLAN Furuno DRS4W conçu pour la navigation sur iPad ou les applications à très longue portée.

En effet, outre la hauteur de l'antenne (voir encadré), la puissance d'émission reste un facteur limitant pour la portée. Avec une puissance maximale de dix watts, même un radar à compression d'impulsions ne permettra pas d'atteindre des distances lointaines.

Une autre caractéristique distinctive est la vitesse de rotation de l'antenne, qui détermine le taux d'actualisation de l'image radar : plus l'antenne tourne vite, plus l'image radar est actuelle. Une actualisation rapide peut s'avérer particulièrement utile pour les cibles proches. Certains appareils maîtrisent également la représentation parallèle de deux plages de distances ("Dual Range").

Mais pour cela, il faut à nouveau un matériel d'évaluation compatible. C'est d'autant plus vrai pour les fonctions côté écran multifonctions comme les alarmes. Un autre conseil : choisissez un écran suffisamment grand pour l'affichage radar - sur un écran de 7 pouces, l'évaluation de l'image radar peut devenir un véritable cinéma. En fin de compte, tout dépend de l'ensemble du système, ce qui inclut le choix de la position et de la suspension de l'antenne.

Fonctionnement et caractéristiques des radars

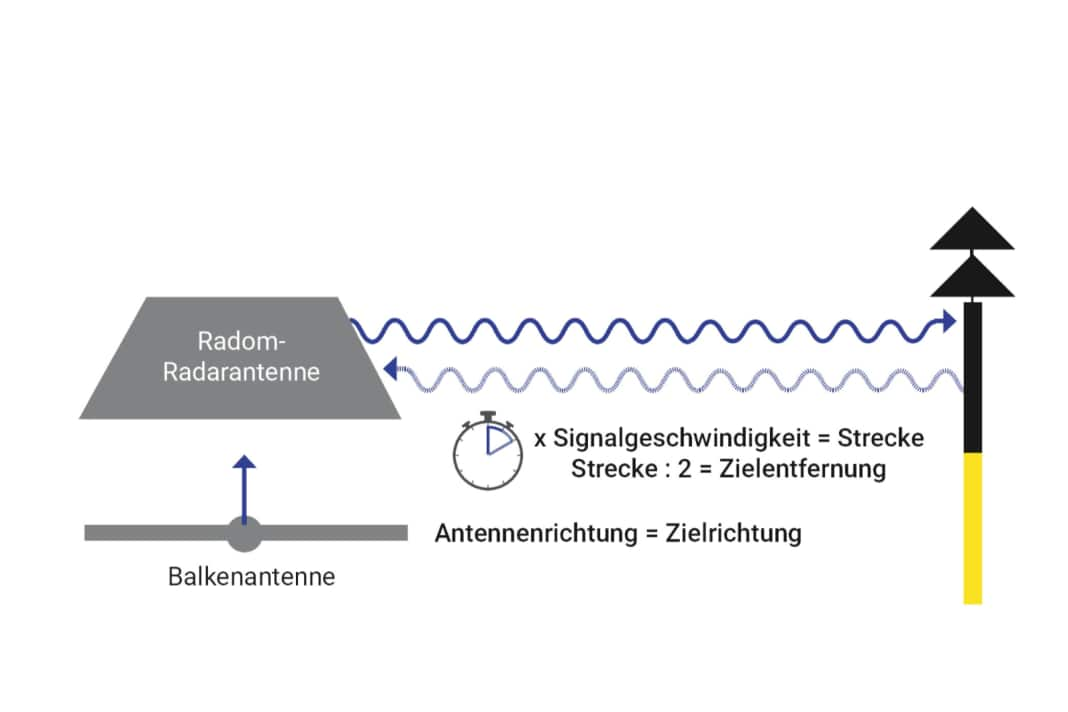

Une antenne radar émet des signaux électromagnétiques. Si le signal radar est réfléchi par une cible et revient à l'antenne, la distance de la cible peut être calculée à partir du temps écoulé depuis l'émission (le temps de propagation du signal). Cette dernière résulte de la vitesse de propagation des signaux, qui correspond à la vitesse de la lumière - soit environ 300 000 kilomètres par seconde ou 300 mètres par microseconde (millionième de seconde, µs).

L'antenne du radar est également orientée en permanence afin de balayer l'ensemble de l'environnement du navire. La direction dans laquelle l'antenne est orientée à l'arrivée d'un signal réfléchi donne le relèvement vers la cible.

Comme l'antenne se trouve à bord, toutes les valeurs mesurées se rapportent à l'emplacement de notre propre yacht. Ce dernier se trouve au centre de la représentation radar. Lorsque le yacht est en mouvement, le mouvement propre de l'antenne est pris en compte dans les mouvements des échos à l'écran. Les échos des cibles immobiles (signaux maritimes, mouillages) se déplacent à l'écran à la vitesse de son propre yacht, dans le sens inverse de sa propre trajectoire. Un écho qui reste à l'écran devrait provenir d'un "suiveur" qui se déplace à la même vitesse et dans la même direction. De plus, l'image radar est en principe orientée vers la droite de son propre bateau ("Head Up") - le haut de l'écran radar correspond donc à la direction de la proue. Les relèvements des cibles sont des relèvements latéraux. Si le radar est relié à un compas électronique, il est également possible de réaliser une orientation stabilisée vers le nord ("North Up"). Les mouvements d'écho restent des mouvements relatifs, mais le haut de l'écran radar indique alors le nord (les relèvements sont liés au nord), ce qui facilite la comparaison avec la carte marine. Une autre variante est le "Course Up", qui est similaire au "Head Up", mais sans que l'image radar ne soit nécessairement floue en cas d'imprécision de la direction (nécessite également un capteur de direction).

Le bon emplacement de l'antenne

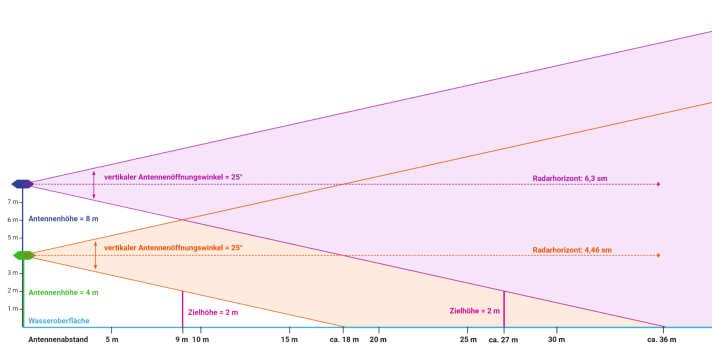

L'angle d'ouverture vertical de la plupart des antennes radar est d'environ 25 degrés. Il détermine la distance à partir de laquelle les rayons radar atteignent la surface de l'eau. Plus l'antenne est suspendue haut, plus cette distance est importante et donc plus la zone aveugle autour de l'antenne est grande. Par exemple, une tonne de deux bons mètres de haut ne pourrait être détectée qu'à partir d'une distance minimale de plus de 25 mètres avec une antenne de huit mètres de haut - alors qu'avec une antenne de quatre mètres, elle pourrait être détectée à une distance inférieure à dix mètres.

La hauteur de l'antenne détermine également la portée - l'horizon radar. La portée théorique en miles nautiques peut être calculée à l'aide d'une formule dans laquelle la racine carrée de la hauteur de l'antenne est additionnée à la racine carrée de la hauteur de la cible (toujours en mètres) et le tout est multiplié par 2,23. Si l'on met la hauteur de la cible à zéro, on obtient la distance de la bouée radar. Voici un autre exemple : quatre mètres de hauteur d'antenne donnent une bouée radar à environ 4,5 miles, huit mètres de hauteur d'antenne poussent la bouée radar à environ 6,3 miles. Un cargo avec des superstructures de 20 mètres de haut serait repérable à une distance d'environ 14,4 miles nautiques avec une antenne de quatre mètres de haut, et à une distance d'environ 16,3 miles avec une antenne de huit mètres de haut. Dans tous les cas, il est recommandé de suspendre l'antenne à la semi-cardan. En effet, en cas de gîte du yacht, la portée sous le vent est considérablement réduite, tandis que la détection de proximité au vent se détériore.