Recherche de fuites: Trouver et réparer systématiquement les petites fuites

Hauke Schmidt

· 25.07.2025

En fait, c'est la routine : avant de laisser le bateau à quai pour la semaine, on ouvre rapidement la trappe d'inspection et on ferme la vanne d'arrivée d'eau des toilettes - mais la vanne semble humide et il y a effectivement un peu d'eau à côté du passage de bord. De plus, un filet d'eau s'écoule en direction du trou de drainage de l'eau. Le calme est immédiatement rompu : nous avons de l'eau dans le bateau ! Il est vrai qu'au vu de la quantité, il faudra encore attendre quelques mois avant que le bateau ne coule. Mais il faut tout de même agir, car qui peut dire que l'infiltration d'eau ne va pas s'intensifier ? Il faut donc soulever les planches de fond et partir à la recherche de fuites. L'affaire n'est pas aussi évidente qu'il n'y paraît au premier abord, car la vanne maritime suspectée ainsi que le passage de bord sont écartés après un examen plus approfondi à la lampe de poche - heureusement, ou devrait-on plutôt dire malheureusement ? Car c'est alors que commence une recherche d'indices laborieuse.

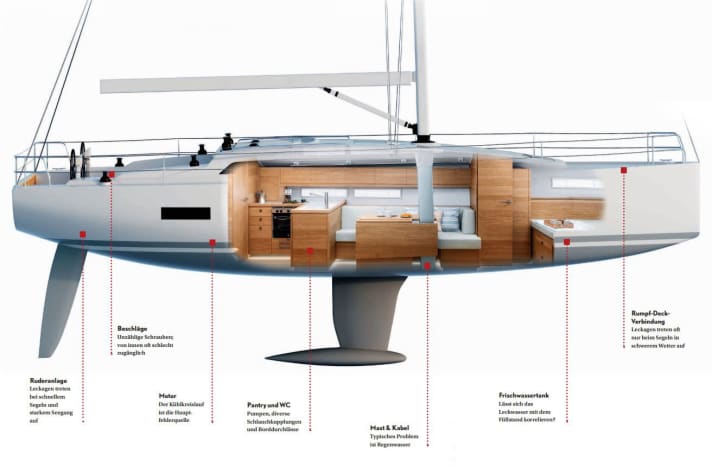

Causes de l'eau dans le bateau

Ce qui s'écoule sous les planches de fond n'a pas vraiment un goût salé, et la trace d'eau semble plutôt se diriger vers le passage de bord que s'en éloigner. Il n'est toutefois pas possible de suivre la fuite plus loin que la prochaine ligne de plancher, car comme sur la plupart des yachts modernes en PRV, les renforts sont collés dans la coque sous la forme d'une pièce moulée de grande surface. Pour que l'eau puisse s'écouler des compartiments ainsi formés vers l'endroit le plus profond, le chantier naval a percé les joues de fond, mais s'est épargné la mise en place de tuyaux de raccordement, par exemple pour des raisons de coûts. De cette manière, l'eau de fuite disparaît quelque part dans la partie creuse du fond. De plus, il reste inévitablement de l'eau dans la coque, car la pompe de cale a été installée un étage plus haut, au point le plus bas du groupe de fond. Avant qu'elle ne devienne humide, le niveau doit monter d'environ deux centimètres. Si l'on estime la surface de base de l'ensemble de la cavité du groupe de fond, on obtient environ 15 à 20 litres d'eau résiduelle non évacuée, qui se répartit toujours dans le bateau lorsque l'on navigue.

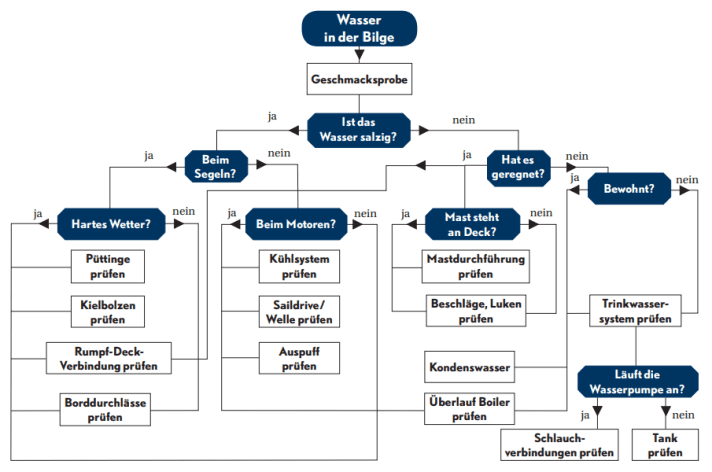

Il est donc clair que la fuite ne pourra pas être détectée directement, mais qu'elle devra être délimitée par une tactique d'exclusion. Pour cela, il faut assécher à moitié la cale ou le groupe de fond. Si les conditions de construction le permettent, il faut essayer de fermer provisoirement toutes les ouvertures d'assèchement avec de la pâte à modeler ou du ruban d'étanchéité pour carrosserie afin de subdiviser le fond de cale. Ensuite, on observe les changements de niveau et on les met en relation avec l'utilisation du bateau et les conditions météorologiques, voir le schéma de déroulement ci-dessous. Plus la procédure est systématique, plus les chances de succès sont grandes.

Recherche systématique de fuites

La première chose à faire est de déterminer si l'eau provient de l'extérieur ou du système d'eau douce. Dans les régions d'eau salée, un test de goût peut être utile. Selon le degré de propreté de la cale, la dégustation peut s'avérer difficile. Si l'eau est visiblement souillée par de l'huile, il est préférable d'y renoncer, car des résidus de produits de nettoyage peuvent fausser le résultat. Si l'eau peut être clairement identifiée comme de l'eau douce, tous les passages de bord et les conduites d'eau de mer sont à exclure.

La question suivante concerne les conditions météorologiques. Il pourrait s'agir d'eau de pluie qui se fraie un chemin dans la cale derrière la coque intérieure présente également sur le pont. Dans ce cas, chaque ferrure de pont, chaque passage de câble et, pour les gréements posés sur la quille, le profil du mât seraient suspects. Si l'on considère le nombre de vis qui traversent le pont pour un seul rail de génois, on comprend vite qu'il y a beaucoup de trous. Si l'accastillage est accessible par le bas, il suffit en général d'un contrôle visuel lors d'une pluie prolongée ou après un lavage approfondi du pont. La recherche derrière les revêtements s'avère nettement plus complexe. Dans ce cas, il faut s'armer de patience et examiner chaque ferrure individuellement.

Pour cela, on forme un barrage autour de la ferrure, par exemple avec de la pâte à modeler. Ensuite, on y verse de l'eau pour former un lac. En même temps, on surveille les éventuelles traces d'eau sous le pont. Il faut un certain temps pour que l'eau s'échappe de la coque intérieure. C'est pourquoi la difficulté consiste à évaluer à partir de quand une ferrure peut être considérée comme étanche et à passer au candidat suivant. Pour accélérer le système et contrôler plusieurs ferrures en même temps, il est possible de travailler avec de l'eau colorée de différentes couleurs. S'il existe des couvercles d'inspection ou des ouvertures dans la coque intérieure, du papier buvard ou du papier essuie-tout peuvent aider à trouver des traces d'eau.

Les endroits plus éloignés peuvent éventuellement être examinés avec une caméra endoscopique. Des modèles pouvant être couplés à une tablette et à un smartphone sont disponibles dans le commerce en ligne à partir de 30 euros, mais la résolution est relativement faible. Nous avons fait de bonnes expériences avec le modèle de cinq mégapixels de Depstech, un peu plus cher. L'avantage de la caméra est qu'elle permet éventuellement de localiser la fuite à partir de dépôts de traces d'eau déjà séchées. Cela est particulièrement intéressant lorsque la fuite ne se produit que lorsque les ferrures sont sollicitées. Les cas typiques sont les quilles ou même la liaison coque-pont. Dans les ports, elles résistent parfois même à une pluie continue, alors que la pression de la voile ou une forte houle, même associée à la bruine ou aux embruns, provoque des infiltrations d'eau.

Les conduites d'eau ont également été posées dans le groupe de fond et sont inaccessibles. Dans notre cas, il n'a pas plu depuis plusieurs semaines déjà, et le pont n'a pas été lavé non plus, ce qui élimine l'eau douce de l'extérieur et met en évidence le système d'eau douce. Mais cela ne facilite pas les choses, car le chantier naval a manifestement posé les conduites dans le groupe de plancher avant que celui-ci ne soit collé dans la coque, c'est-à-dire qu'elles disparaissent juste en dessous des points de puisage et derrière la pompe à eau sous pression, dans les renforts longitudinaux et transversaux, pour ressortir juste devant le chauffe-eau. Comme il y a de l'eau chaude et de l'eau froide dans la cuisine, les toilettes et la douche du cockpit, il faut obligatoirement installer quelques ramifications ; celles-ci sont malheureusement aussi cachées. Toujours est-il que la documentation des bateaux actuels comprend un dessin du tracé des conduites. Il n'est toutefois pas certain que tous les raccords y figurent effectivement. En effet, chaque bobine de tuyauterie a une fin et doit être raccordée. Sur les bateaux plus anciens, de tels schémas d'installation ne sont généralement pas disponibles ou sont rendus obsolètes par des transformations ultérieures.

L'analyse de l'utilisation

Pour déterminer le point de départ de la recherche de fuites, il est à nouveau utile d'analyser l'utilisation. La quantité d'eau dans la cale est-elle liée au niveau de remplissage du réservoir ? La pompe à eau sous pression se met-elle en marche toute seule alors que le chauffe-eau est froid ou le niveau d'eau augmente-t-il si le chauffe-eau a été chauffé par le courant de quai ? Comme l'eau se dilate en se réchauffant, la soupape de sécurité peut s'ouvrir et évacuer la surpression ainsi qu'une gorgée d'eau. Si le chauffe-eau est également chauffé par le circuit de refroidissement du moteur, une perte d'eau peut également se produire si le moteur est resté longtemps en marche. La pompe à eau fraîche, le réservoir et le chauffe-eau sont les points les plus importants à contrôler. Pour vérifier les conduites et les raccords de tuyaux cachés, il ne reste en fait que ladite caméra endoscopique.

Une cause souvent sous-estimée des prétendues fuites est la faible température de l'eau. Sous la ligne de flottaison, la plupart des yachts sont construits en stratifié de fibre de verre massif, ce qui isole nettement moins bien que le sandwich et forme un pont froid. Cela devient un problème, surtout au printemps, lorsque l'on vit et dort à bord. Rien qu'en dormant, une personne perd jusqu'à deux litres d'eau. L'air réchauffé par le chauffage absorbe l'humidité et la transporte vers la paroi du bateau, qui est peut-être à peine à cinq degrés, où une partie de cette humidité se dépose. Comme le processus se déroule à l'abri des regards et qu'il existe plusieurs mètres carrés de surface de condensation, des quantités considérables s'accumulent au fil du temps.

Au secours, une fuite d'eau salée !

Si le goût est salé, il faut garder son calme ! Le réflexe est de viser les passages de bord et les boulons de quille. Sans dommage préalable dû à un échouage massif, une entrée d'eau par les boulons de quille est toutefois peu probable. Les passages de bord ou les vannes maritimes ainsi que les tuyaux qui s'y raccordent sont plus susceptibles d'être endommagés par le dézingage. Le premier regard devrait toutefois se porter sur le compartiment moteur et plus particulièrement sur le système de refroidissement.

Outre la pompe à eau de mer et les tuyaux, l'aérateur est un candidat de choix. Il doit en principe empêcher qu'une dépression se forme lors du refroidissement du moteur et que l'eau de refroidissement pénètre dans la chambre de combustion. Mais si la soupape est bloquée par des dépôts de calcaire, elle ne se ferme plus et le moteur expulse l'eau de refroidissement. Tout est alors possible, des gouttes initiales à un jet abondant. Sur les yachts avec système d'arbre, le joint d'étanchéité du tube d'étambot est un autre suspect principal. Les fuites dans le système d'échappement, par exemple au niveau du collecteur d'eau, sont plus sournoises. Celui-ci est souvent bien caché. Si peu d'eau s'en échappe, elle n'atteint généralement même pas la partie visible de la cale lorsque le moteur fonctionne peu de temps, mais sèche avant. Ce n'est que lorsque le moteur fonctionne depuis plusieurs heures que l'eau atteint la cale. De cette manière, la détection d'une soudure poreuse a déjà occupé plus d'un équipage pendant un été. D'autres fuites ont malheureusement aussi ce potentiel.