Les bateaux en os: L'histoire terrifiante derrière les modèles de bateaux en os d'animaux

Marc Bielefeld

· 22.05.2023

La villa du commerçant se trouve dans un quartier noble de Hambourg, un jardin borde la maison, un escalier extérieur mène à l'entrée principale. Des noms connus y sont déjà entrés, invités à des dîners et à des fêtes. En entrant dans les locaux, les invités passent devant des sculptures, des peintures maritimes et des antiquités triées sur le volet. Mais dans le salon, un objet se démarque nettement des catégories d'art auxquelles on peut s'attendre. L'œuvre est posée sur un socle en acajou, une vitrine en verre la protège de la poussière, de la lumière et des doigts trop pressés.

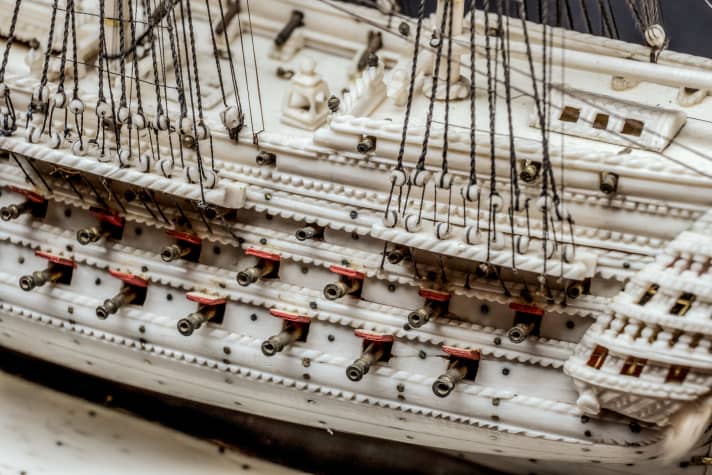

Le regard se pose sur un voilier blanc comme la craie, comme si mille ans de soleil tropical l'avaient décoloré à jamais. Un trois-mâts équipé de dizaines de canons, qui n'a absolument rien à voir avec les décorations habituelles des rebords de fenêtres. Devant le visiteur trône un vaisseau fantôme qui s'enfonce étrangement sous la peau. Comme s'il avait une histoire macabre oubliée à raconter.

La maquette, construite au début du 19e siècle, est la reconstitution minutieuse d'une frégate de la marine britannique. Il s'agit d'un navire à deux ponts de troisième rang et de deuxième ordre, équipé de 78 canons et du "John Bull", une figure de proue masculine. Cette rareté, dont la valeur est difficile à estimer, mesure 40 centimètres de long et 35 centimètres de haut et présente un "74" typique. Dans l'original, ces navires avaient une longueur de 54 mètres entre perpendiculaires, ils possédaient deux ponts de batterie continus, un beaupré puissant et abrupt ainsi qu'un gréement de pleine coque. Il y a plus de 200 ans, des frégates de ce type naviguaient en tant que navires amiraux de la flotte britannique sous les ordres de Lord Nelson, rien de moins. Elles portaient des noms tels que "HMS Vanguard" ou "HMS Elephant", ont mené la bataille navale devant le port égyptien d'Aboukir en 1798, ont participé à l'attaque de Copenhague en 1801 et bien sûr à Trafalgar en 1805. Et pendant les guerres napoléoniennes, ces navires comptaient parmi les phénomènes les plus sublimes et les plus redoutés des sept mers.

Les détails filigranes rendent les bateaux en os si admirables

La force de frappe de la maquette réside avant tout dans ses détails inouïs et leur perfection. Après quelques minutes d'émerveillement silencieux, l'observateur se demande inévitablement : quelles sont les mains qui ont réussi à reproduire un navire de manière aussi méticuleuse ?

Le modèle possède des traits d'eau en filigrane, des blocs minuscules et la figure de proue marquante. Une veste de goudron à l'air féroce, un chapeau rouge, une queue de pie bleue et un bouclier anglais, le tout de la taille d'un ongle. Les mâts sont d'un blanc presque immaculé, les haubans s'étendent en porte-à-faux, tandis que le gréement ressemble à une toile d'araignée tissée de brasses, de drisses, de haubans et de parades. On peut voir des galeries latérales décorées avec des armatures croisées, de minuscules rivets sur les planches. Il y a des cheminées de combis, des bossoirs de poupe et des ralingues d'ancre. Même les bouées d'ancre les plus plâtrées, les panneaux d'écoutille et les tonneaux d'eau sont présents, reproduits au millimètre près. Pas de doute, la grandeur de la maquette réside dans ses détails. Dans l'attention fanatique portée aux petits détails.

Créé à partir d'os d'animaux et de cheveux humains

L'homme d'affaires s'approche de son bijou. Il connaît l'histoire du modèle sur le bout des doigts, il connaît chaque particularité de cet objet rare. "En fin de compte, ce sont les matériaux qui rendent ces bateaux si exceptionnels", explique-t-il. "Les matériaux et les conditions de vie indicibles dans lesquelles ces modèles ont été créés".

Il s'agit de navires en os, construits dans des cachots sombres et des prisons puantes. Des œuvres d'art recréées sans plans, sans modèles, uniquement à partir de la mémoire des marins. Des merveilles créées à partir de ce qui restait aux prisonniers en plus des vieux restes de bois : des os d'animaux et des cheveux humains.

Les modèles sont rares et le cercle des collectionneurs qui les poursuivent est rare.

Non, l'homme d'affaires hambourgeois préfère ne pas dire combien de bateaux de ce type il possède. Les modèles sont trop rares, le petit cercle de personnes qui collectionnent les objets maritimes de cette catégorie et qui courent après les bateaux en os restés dans le monde est trop peu connu. Juste ceci : "Si un exemplaire apparaît encore quelque part aujourd'hui, l'inquiétude gagne le milieu, même si la plupart d'entre nous ne se connaissent pas du tout".

Pendant ce temps, deux livres sont exposés sur la grande table à manger du salon. Il s'agit d'ouvrages spécialement rédigés qui se penchent sur l'histoire étonnante des modèles. Des volumes qui plongent dans les détails. Non seulement dans ceux des bateaux, mais aussi dans ceux des conditions inconcevables dans lesquelles ces sinistres reproductions en os ont été créées.

Les navires en os étaient fabriqués en tant que monnaie d'échange

La France avait déclaré la guerre à l'Autriche et à la Prusse lorsque les combats ont éclaté sur le continent européen en avril 1792. Jusqu'en 1815, d'innombrables personnes ont perdu la vie sur terre et en mer, et des centaines de milliers de prisonniers se sont retrouvés dans les prisons britanniques. Dans certains "dépôts", jusqu'à 8.000 prisonniers de guerre croupissaient dans des conditions inhumaines. Pourtant, certains prisonniers eurent bientôt l'idée audacieuse de confectionner, au milieu de leurs souffrances, des produits qui pouvaient servir de monnaie d'échange et être vendus sur les marchés de la prison. Au début, les détenus tressaient de simples nattes de paille et des paniers, mais ils se sont rapidement emparés de couteaux et ont utilisé des clous aiguisés pour fabriquer des artefacts de plus en plus fins à mains nues. De petites boîtes à bijoux, des pièces d'échecs, des cannes et des sifflets ont vu le jour, grattés, sculptés et limés dans le matériau dont les pauvres diables disposaient en abondance : des os d'animaux rongés et cuits.

Après tout, les camps de prisonniers distribuaient régulièrement de la viande, principalement du bœuf et du mouton. Il restait beaucoup d'os, très recherchés pour la sculpture - la matière première pour des objets de plus en plus beaux, créés dans les camps moisis et qui rapportaient quelques écus sur les marchés, jusqu'à ce qu'un jour, dans des camps de prisonniers comme Portchester Castle, Dartmoor, Liverpool et Norman Cross, on voie apparaître, à côté de figurines, de coffrets et de pots décorés, des bateaux en os, reproduits de mémoire par des marins français prisonniers.

Différents corps de métier font des bateaux en os des chefs-d'œuvre

Si les premières d'entre elles étaient déjà de petits chefs-d'œuvre, c'est certainement parce qu'il devait y avoir parmi les matelots des horlogers, des graveurs, des menuisiers, des tourneurs ou encore des constructeurs de bateaux. Des hommes de différents métiers qui possédaient déjà certaines compétences. Les premiers acheteurs ont en tout cas payé suffisamment d'argent pour leurs œuvres d'art pour que les marins emprisonnés continuent à sculpter et à fabriquer de nouveaux modèles. Et très vite, les bateaux en os ont dû être les stars des œuvres d'art du donjon. Ils sont devenus de plus en plus raffinés et sophistiqués, jusqu'à ce que les capitaines et les armateurs demandent ces beautés osseuses et soient prêts à les payer très cher.

La navigation et la guerre avaient donné naissance à une nouvelle forme d'art : les frégates, les navires pleins et les fiers chalands, qui n'étaient constitués que de restes organiques et de la force créatrice humaine. C'est ainsi qu'ils ornèrent bientôt non seulement les bureaux des marins professionnels, mais aussi ceux des amiraux, des brasseurs de bière fortunés ou des commerçants. Les capitaines commandaient des modèles, voire des types spécifiques. Plus tard, l'amirauté britannique a même engagé 15 des plus habiles modélistes qui s'étaient fait un nom dans les camps. La mission : les détenus doués devaient reproduire le célèbre "HMS Victory", entièrement en os. Le noyau était constitué du bois original du "Victory" et, après la mort de Lord Nelson, la fière maquette a décoré son sarcophage pendant 27 ans.

Mais tout cela remonte à plus de 200 ans. Aujourd'hui, la plupart des fabuleux bateaux en os ont depuis longtemps navigué vers l'oubli. Au fil des décennies et des générations, les modèles ont pris la poussière dans les greniers, se sont brisés entre les mains d'héritiers peu soucieux de leur sort ou ont tout simplement été jetés un jour par des ignorants. Cette forme d'art maritime déjà rare a lentement disparu, à l'exception des exemplaires exquis qui ont survécu et qui fascinent encore aujourd'hui les collectionneurs. Les bateaux en os qui subsistent sont des trésors d'une qualité toute particulière. Des plaisirs maritimes pour les yeux, avec un contexte historique lourd - et toujours de nombreux points d'interrogation dans le sillage.

La plupart des bateaux en os sont visibles à Hambourg

Ce matin-là, devant le Musée maritime international dans le quartier du port de Hambourg, se tient Manfred Stein, aujourd'hui âgé de 77 ans et sans doute le plus grand expert mondial des maquettes de bateaux hors du commun. Océanographe de formation, il a entrepris des voyages de recherche en tant que directeur scientifique dans la mer du Nord, au Groenland et au Spitzberg, il est allé dans l'océan Antarctique, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Un homme de la mer qui, en 2003, a vu par hasard son premier bateau en os dans un musée d'Halifax - et a été immédiatement fasciné.

Après sa retraite, Stein a fait des recherches approfondies sur le sujet. Il est devenu bénévole dans différents musées et a écrit son premier livre. Titre : "Navires en os et en cheveux humains". Aujourd'hui, il est en contact avec des maisons de vente aux enchères connues comme Christie's et Sotheby's, les collectionneurs l'appellent pour en savoir plus sur leurs propres bateaux ou leurs nouvelles acquisitions potentielles. Personne ne connaît le milieu des collectionneurs aussi bien que Manfred Stein.

"Il existe encore 616 vaisseaux en os dans le monde", dit-il. "C'est prouvé, à ce jour". 182 se trouvent dans des musées anglais, 47 dans des musées allemands. Et 35 appartiennent à des particuliers allemands. Stein ne dit rien d'autre à ce sujet : "Quand il s'agit du nombre de bateaux en os dans une ville, Hambourg est le plus grand port du monde". La discrétion est toutefois de mise parmi les initiés. Les modèles sont rares et chers. Beaucoup atteindraient des dizaines de milliers d'euros, certains même des sommes à six chiffres - s'ils devaient un jour être vendus.

Les forçats utilisaient tout ce qu'ils pouvaient trouver et obtenir

Cependant, de vieux bateaux refont régulièrement surface, peut-être un ou deux par an. Ils sont stockés dans des caves, sans que certains propriétaires sachent ce qu'ils ont entre les mains. "Le nombre de cas non recensés est élevé", dit Stein. "J'estimerais qu'environ 400 exemplaires existent encore quelque part dans le monde, non reconnus et peut-être déjà bien abîmés".

Selon des estimations, des centaines de précieux navires en os reposent encore dans des greniers sans avoir été découverts

Il est arrivé que des maquettes couvertes de taches de vin rouge atterrissent sur son établi, des bateaux en os complètement poussiéreux et usés. Parfois, on demande à Stein de restaurer les bateaux, car il est l'un des rares à s'occuper de cette tâche délicate. Afin de remettre les bateaux en état aussi parfaitement que possible, Stein essaie de reproduire les conditions indicibles qui régnaient à l'époque dans les camps et sur les bateaux-prisons. Pour ce faire, il a même fabriqué ses propres outils, cuisiné lui-même les os dans sa cuisine et utilisé uniquement ce qui était à disposition des marins maltraités.

Stein a reproduit une minuscule perceuse d'Archimède qui permet de percer des trous microscopiques dans les os de bœuf et de porc : très fins, d'un diamètre de seulement quelques millimètres. C'est de cette manière que les bagnards ont percé les plus petits ergots et blocs. "Avec des moyens très primitifs, ils reproduisaient à l'époque les bateaux originaux, avec leur équipement". Les bagnards utilisaient tout ce qu'ils pouvaient trouver et se procurer. Couteaux, aiguilles, limes, scies, colles, fils de soie et fils de bronze. Beaucoup d'entre eux vendaient leurs rations de viande en échange.

Les bateaux en os les plus précieux ont des câbles en poils tressés.

Les modélistes ont commencé par sculpter l'âme, généralement en bois de conifère. C'est ainsi qu'est née la coque, de la carène jusqu'au pont inférieur du canon. Celle-ci était ensuite poncée et lissée, puis la quille et l'étambot étaient ajoutés, et enfin les planches faites de fines baguettes. Et celles-ci devaient paraître aussi vraies que possible. Pour ce faire, les marins encastrés sciaient les os en fines lamelles, les ponçaient pour les faire briller, utilisaient du vinaigre ou de la pâte de chaux pour assouplir les planches d'os afin de les rendre malléables. Ils perçaient les trous de rivets, fixaient les planches avec des pointes en bronze et les collaient avec de la colle d'os récupérée lors du nettoyage des restes de repas dans les cuisines. Ils ont travaillé avec une telle précision que le bateau semblait être fait d'une seule pièce.

Mais les vrais détails restaient à venir. Les mâts, les cadres, les vergues, les espars, les cabestans, les gouvernails, les pilons, les bossoirs et les rames. Sans oublier les chaloupes, les ancres et les tonneaux qui étaient alors embarqués à bord des navires. Sur certains modèles, on a même reconstitué les toilettes sur lesquelles les marins s'asseyaient à l'époque à l'extérieur du navire, les jambes pendantes au-dessus des vagues. Oui, parfois même les seaux avec lesquels les blousons bleus puisaient de l'eau dans la mer pour s'essuyer les fesses ont été reconstitués. Et bien sûr, les canons sont également présents, avec leurs tubes percés et les affûts sur lesquels ils reposaient. Sur les modèles les plus précieux, des câbles en crin tressé étaient attachés aux canons et parfois même aux cadres. Il suffisait de tirer dessus pour que les canons sortent, pour que les cadres soient sertis et pour que les sabords s'ouvrent et se ferment.

Des mois de travail en groupes de spécialistes

Un travail d'une finesse incroyable, effectué dans la boue des cachots. Tout cela n'a été possible que parce que les prisonniers, en plus de toutes les privations, avaient une chose en abondance : Du temps. Ils passaient souvent des mois sur un seul modèle, formant même des groupes pour pouvoir travailler plus efficacement. A la fin, il y avait de véritables spécialistes pour la fabrication de pièces individuelles. Certains sculptaient des figures de proue, d'autres des mâts. D'autres encore étaient particulièrement doués pour tresser les plus petits filets de hamac ou pour décorer les galeries latérales. Et puis il y avait encore le sale boulot avant même que les bateaux ne voient le jour. Il fallait racler la graisse des os, gratter le sang et les tissus avant que les os ne soient cuits, découpés et blanchis.

Ce qui est également surprenant, c'est que la plupart des bateaux en os ont même des proportions correctes. La longueur, la largeur, les superstructures, les chaloupes, tout correspond exactement.

La couleur distinctive des navires reste un mystère : le blanc clair des os, qui se maintient miraculeusement au fil des siècles. Il existe plusieurs théories à ce sujet. La plus probable : les marins blanchissaient les os dans du dioxyde de soufre. Pour désinfecter les latrines dans les camps, ils brûlaient du soufre. Le dioxyde de soufre, mélangé à l'eau, a fini par former un acide sulfureux, idéal pour le blanchiment.

Aristote Onassis collectionnait les bateaux en os

Si ces précieux objets d'art de l'époque classique sont encore aujourd'hui si légendaires et si convoités, c'est aussi grâce aux personnages hauts en couleur qui connaissaient toujours l'histoire folle des bateaux en os et qui ont tenté de s'en emparer dans le monde entier. L'un des plus célèbres d'entre eux était sans doute Aristote Onassis. Sur son yacht "Christina", plusieurs de ces bateaux en os blancs étaient exposés dans des vitrines.

Alors qu'il travaillait encore à la rédaction maritime du "Hamburger Abendblatt", Peter Tamm, le futur fondateur du Musée maritime international et déjà à l'époque le plus fervent collectionneur d'objets et d'art maritimes d'Allemagne, se trouvait un jour à bord du "Christina". C'est alors qu'Onassis lui a raconté l'histoire presque oubliée des bateaux en os. Tamm senior a regardé les vitrines et a été immédiatement infecté. Il a fait ses propres recherches, s'est mis en chasse et a fini par posséder la plus grande collection de bateaux en os d'Allemagne, aujourd'hui exposée au musée du port de Hambourg.

Peter Tamm a déclaré un jour à propos de l'attrait particulier des bateaux qu'il était extrêmement remarquable "de voir comment des destins humains, associés à un savoir-faire artisanal et à une force de création populaire, parlent un langage touchant le cœur et l'esprit dans ces maquettes de bateaux en tant que pièces d'histoire".

Les navires en os sont "nés dans la tempête

Une phrase que le commerçant hambourgeois signerait. Dans sa villa urbaine, il se tient toujours devant son bateau en os, il en a entre-temps placé un deuxième sur la grande table, qu'il a prudemment récupéré dans une pièce voisine. Un de ses amis est venu lui rendre visite, lui aussi collectionneur de ces beautés anciennes. La plupart des propriétaires de ces modèles proviennent toujours du "milieu maritime", racontent les deux hommes. Parmi eux, des assureurs de bateaux, des courtiers maritimes, des armateurs, des capitaines. Des entrepreneurs et des directeurs qui ont un lien professionnel avec la navigation. Mais les noms ne sortent pas. Tabou.

Les collectionneurs ne se considèrent pas comme des propriétaires, mais comme des gestionnaires de témoins de l'histoire.

Peut-être est-ce dû au fait que les propriétaires de bateaux en os ne se considèrent généralement pas comme les propriétaires de ces trésors. "Nous ne sommes en fin de compte que des gestionnaires de ces objets d'art, des conservateurs pour la postérité", disent les deux collectionneurs. "Les navires en os ont été créés bien avant notre époque et, s'ils sont bien entretenus, ils existeront encore lorsque nous ne serons plus là. Nous pouvons simplement les accompagner pendant un certain temps".

Ces modèles sont des témoins uniques de l'histoire, des manifestes de l'esprit et de la créativité humaine à une époque de grande détresse. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les bateaux blancs sont si hypnotiques : ils ne naviguent pas dans la tempête, ils sont nés dans la tempête.