"Endurance": Le légendaire navire polaire de l'explorateur antarctique Shackleton

Ursula Meer

· 26.11.2023

Dans cet article :

Les images spectaculaires ont fait le tour du monde : une goélette en bois au fond de l'océan Austral. Sur les planches de chêne courbées à l'arrière, le nom : "Endurance". Le bateau de l'explorateur polaire Ernest Shackleton est retrouvé ! Après 107 ans à 3008 mètres de profondeur.

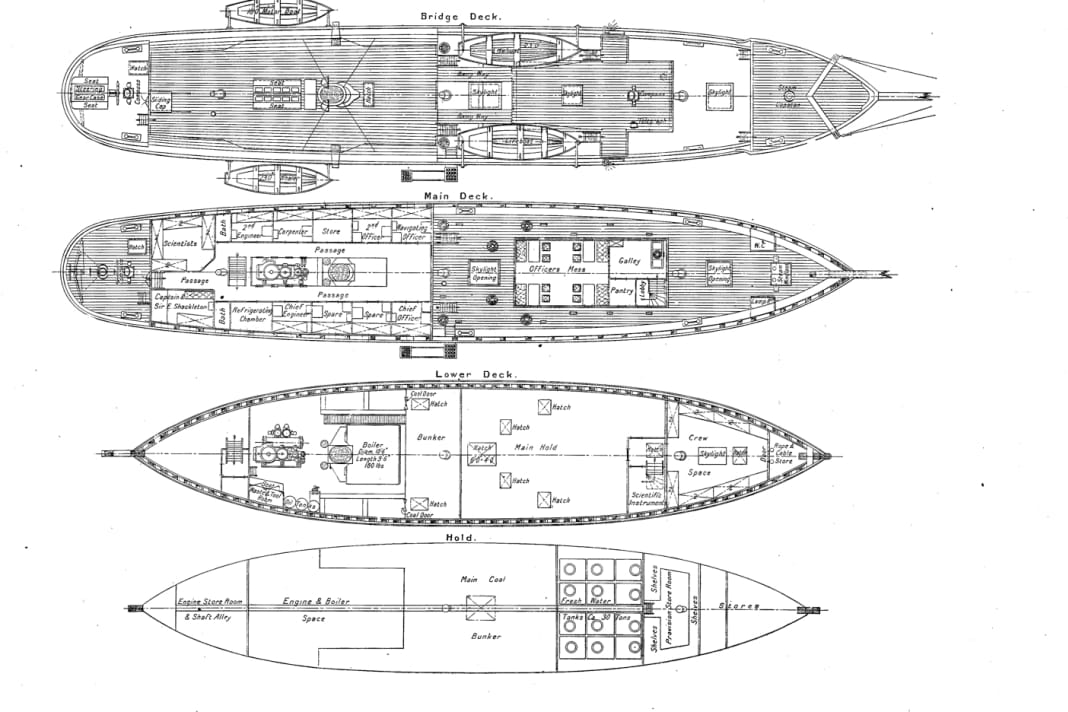

Lorsque le trois-mâts barque est lancé en Norvège le 17 décembre 1912, personne ne se doute de ce qui l'attend, lui et son équipage. Il est construit pour résister aux conditions difficiles de l'océan Arctique : la coque de près de 80 centimètres d'épaisseur en chêne massif est soutenue par des membrures de 28 centimètres d'épaisseur. La machine à vapeur qui se trouve à l'intérieur doit la pousser avec force à travers la banquise. "Polaris" est son nom. Il doit permettre à des personnes aisées de partir à l'aventure, de chasser et de faire du tourisme dans l'Arctique. Mais alors que le "Polaris" flotte, l'un de ses propriétaires est financièrement à bout.

La chronique de l'aventure

- 17 décembre 1912 : La goélette "Polaris", rebaptisée plus tard "Endurance", est lancée à Sandefjord, en Norvège.

- 8 août 1914 : L'"Endurance" quitte Plymouth pour se rendre en Antarctique via l'Argentine et la Géorgie du Sud. Sa destination : la baie de Vahsel

- 18 janvier 1915 : En mer de Weddell, l'"Endurance" est bloquée dans les glaces. Il dérive de 570 miles vers le nord-ouest en neuf mois.

- 27 octobre 1915 : La glace fondante écrase le navire, qui prend l'eau. L'équipage débarque et campe près d'eux.

- 21 novembre 1915 : L'"Endurance" disparaît sous la glace et coule. Le capitaine Frank Worsley note sa dernière position

- 23 décembre 1915 : L'équipage se met en route vers le nord à pied, en traînant les chaloupes.

- 29 décembre 1915 : La glace devient infranchissable. L'équipe s'installe sous des tentes pendant trois mois sur une banquise à la dérive.

- 9 avril 1916 : La banquise se brise. Dans des bateaux ouverts, les hommes rament et naviguent en sept jours jusqu'à Elephant Island

- 24 avril 1916 : Shackleton et cinq de ses hommes partent avec la chaloupe "James Caird" pour chercher de l'aide en Géorgie du Sud.

- 10 mai 1916 : Le "James Caird" atteint la Géorgie du Sud. Shackleton traverse l'île jusqu'à la station baleinière de Husvik.

- 30 août 1916 : Après trois tentatives infructueuses, Shackleton parvient à sauver les 22 hommes de l'île Elephant. Tous sont vivants

- 8 mars 2022 : L'équipe de chercheurs de l'expédition "Endurance22" trouve l'épave à 3008 mètres de profondeur dans la mer de Weddell

Au même moment, en Angleterre, Ernest Shackleton est à l'origine d'une expédition. Il s'est déjà approché deux fois du pôle Sud, mais ne l'a jamais atteint. Entre-temps, il a Roald Amundsen avec son "Fram a été devancé. Shackleton doit placer la barre plus haut : Il veut désormais être le premier homme à traverser l'Antarctique à pied. Depuis son service dans la marine marchande, il est attiré par les pays lointains. Au début, il n'a pas d'argent, sa dernière expédition s'est soldée par une montagne de dettes. La Royal Geographic Society lui octroie une somme plutôt symbolique. Mais Shackleton parvient à récolter en un an des sommes considérables auprès de donateurs privés pour financer l'expédition.

Le projet "Endurance" est mis en place

Le "Polaris" n'a rien à envier au "Fram". Il l'acquiert bien en dessous de sa valeur et le rebaptise "Endurance". "By endurance we conquer", "Avec endurance nous vaincrons", est la devise de sa famille irlandaise. Elle sera mise à rude épreuve pendant le voyage. L'un des canots porte le nom de son plus grand donateur : James Caird.

Il passe une annonce pour sa recherche d'équipage : "Cherchons hommes pour voyage dangereux. Peu de salaire, froid mordant, longs mois froids d'obscurité totale, danger permanent, retour sûr douteux. Honneur et reconnaissance en cas de succès". Sur les quelque 5000 candidats, 27 scientifiques et marins embarquent finalement sur l'"Endurance", dont l'excellent navigateur Frank Worsley en tant que capitaine.

L'équipage et plus de 60 chiens sont à bord de l'"Endurance" lorsqu'il prend la mer le 8 août 1914 à Plymouth. Le voyage commence par l'Argentine. Là, un passager clandestin, Perce Blackborow, âgé de 18 ans, se glisse à bord. Shackleton se déchaîne lorsqu'il le découvre plus tard en pleine mer. Mais il l'engage comme steward à la condition que, si l'on en vient au cannibalisme, il soit le premier à se sacrifier. Blackborow accepte. Une inscription dans les livres d'histoire l'attend.

Dans la station baleinière de Grytviken, en Géorgie du Sud, les dernières provisions sont prises. Sur le pont, du charbon s'empile pour la machine, une tonne de viande de baleine pour les chiens est suspendue en gros morceaux dans le gréement, quand enfin la proue se dirige vers le pôle Sud.

L'"Endurance" est prise dans les glaces

Le navire laboure des surfaces de glace fine et se fraie un chemin à travers des glaces plus épaisses. Lors des inévitables collisions, il gronde à l'intérieur et le gréement tremble. Il doit parfois s'y reprendre à plusieurs fois pour se frayer un chemin à travers la glace.

Pendant des semaines, l'"Endurance" manœuvre dans le labyrinthe de glace de mer et d'icebergs, fouetté par les tempêtes. Leur objectif est la baie de Vahsel, à l'intérieur de la mer de Weddell. Mais l'été antarctique les quitte avant qu'il n'ait vraiment commencé. À seulement une journée de route de la baie, une tempête fulgurante les enferme dans la glace.

Pendant quelques semaines, l'équipage scie et martèle d'épais morceaux de glace pour les libérer. Par beau temps, la terre se montre encore à l'horizon lointain, tout en restant inaccessible comme la lune. "Nous devons attendre le printemps, qui nous apportera peut-être plus de chance", constate finalement Shackleton à la mi-février.

Les derniers phoques et oiseaux disparaissent. Solitaire comme un vaisseau fantôme, l'Endurance trône dans la glace, le beaupré orienté à quelques degrés vers le ciel, les cadres et les haubans épais et givrés qui brillent au soleil. Dans le quotidien du bord, la routine de la mer fait place à celle de la terre. Le charpentier construit de petites cabines pour l'équipage dans le grand mess. Elle appelle ses quartiers d'hiver le "Ritz" et s'installe.

Fin du navire polaire

En mai, le soleil disparaît derrière l'horizon, seul son reflet dans la lumière réfringente l'envoie occasionnellement au-dessus du Kimm au cours des quatre mois suivants. Par temps clair, la lune brille comme un midi ordinaire sous des latitudes plus chaudes, mais la plupart du temps, c'est le froid et l'obscurité qui dominent. Des tempêtes passent au-dessus de l'Endurance, glaciales et puissantes. Mais l'ambiance n'est pas sombre.

L'équipe passe la journée à jouer au hockey et à faire des courses de chiens de traîneau, et la soirée à chanter et à porter des toasts à ceux qui sont restés à la maison. Les scientifiques poursuivent leurs recherches météorologiques et biologiques. Pour le photographe australien Frank Hurley, aucun mât n'est trop haut et aucune glace n'est trop glissante. Avec des appareils photo de la taille d'une valise, plusieurs couches de vêtements rigides et d'épais gants sur ses doigts froids, il aborde les mâts pour obtenir la photo parfaite.

En octobre, la glace commence à fondre. Mais elle ne libère pas l'"Endurance", elle l'attaque. La machine continue de fonctionner après huit mois de congélation, mais il n'y a pas d'issue, la quille est trop profondément enfoncée dans la glace entre des blocs de glace qui broient. Des tonnes de glace s'accumulent sur ses bords. Un bruit assourdissant tient les hommes éveillés et en alerte, le navire s'agite et oscille. D'énormes blocs s'élèvent lentement entre les plaques, sautent comme des noyaux de cerise entre le pouce et l'index et atterrissent avec fracas sur la glace.

L'"Endurance" n'est pas à la hauteur de ces forces. Sa coque cède. L'eau s'engouffre dans la cale et se répand sur le parquet à motifs fins et toujours bien entretenu du "Ritz". Le feu de la cuisinière et des lanternes s'éteint. L'équipage fait de son mieux, mais l'eau finit par gagner. Comme dans un dernier soupir, les trois mâts cèdent les uns après les autres. Les cadres, les haubans et les voiles s'entremêlent sur le blanc. Le nid de corbeau atterrit avec fracas juste aux pieds du photographe Frank Hurley, qui continue à filmer sans se décourager.

L'équipage de l'"Endurance" lutte pour sa survie

Shackleton et ses hommes continuent de récupérer et de déblayer le navire en train de couler. Pénétrer dans la maison protectrice pendant le long hiver antarctique devient soudain dangereux pour la vie. "Abandon ship !" - "Quittez le navire" - tel est le dernier ordre donné le 27 octobre sur l'"Endurance". Pendant une nuit encore, la lumière électrique brille à l'arrière de la barge solitaire, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne au petit matin lors d'un choc particulièrement violent de la glace.

L'équipage s'installe dans des tentes et observe la lente dégradation. Puis, le 21 novembre, l'appel presque soulagé de Shackleton : "Elle s'en va, les gars !" Le capitaine Worsley note : "Notre pauvre navire était là, à un mille et demi de là, luttant contre la mort. Puis il a rapidement plongé et la glace s'est refermée". Il note la position de leur naufrage.

Shackleton n'a plus qu'un seul objectif : ramener tous ses hommes vivants à la maison. Ils se lancent à pied dans un périple épuisant, traînant les imposantes chaloupes en bois. À la fin, la glace devient infranchissable et un autre camp est installé. Peu de groupes de voyageurs ont jamais progressé aussi lentement que les 28 hommes qui bivouaquent dans des tentes et dont la motte dérive à une vitesse d'escargot pendant plus de trois mois en direction des terres. La faim et les vêtements mouillés rythment leurs journées et les nuits glaciales, les pingouins se succèdent, les phoques se succèdent au menu.

Alors que la plaque en train de fondre sous le camp se fissure peu à peu, on aperçoit déjà Clarence Island et Elephant Island à l'horizon. Shackleton veut essayer d'atteindre l'île Deception avec les canots. Il y a là des provisions pour les marins naufragés et une petite église de marins. Il pense que le bois de cette dernière pourrait être utilisé pour construire un bateau capable de prendre la mer.

Sauvetage sur l'île Éléphant

Le 9 avril, le voyage audacieux commence. Les minuscules bateaux se frayent un chemin à travers la glace à la dérive pour ne pas être chassés vers l'océan ouvert. La première nuit, les hommes peuvent encore passer la nuit sur une banquise, puis ils restent assis jour et nuit dans leurs bateaux ouverts, sans protection, à la merci de la tempête et du froid. Le quatrième jour, un soleil maussade permet un tir à midi. La détermination de la position est décevante : Sous les hommes qui rament courageusement, le courant a fait dériver les bateaux de 30 miles vers l'est.

L'île de la Déception est inaccessible, l'île de l'Éléphant est leur dernière chance. Soudain, les bateaux sont rejetés de la banquise vers l'océan ouvert. Les équipages hissent les voiles et mettent le cap sur l'île. Les lèvres gercées et les paupières rouges, les barbes blanches à cause des embruns et du gel, ils patientent jour et nuit. Les engelures et la soif les assaillent. Ils mâchent de la viande de phoque crue et boivent le sang, mais le soulagement est de courte durée. La situation est menaçante.

Le sixième jour, Elephant Island émerge sombrement de la mer déchaînée. Mais un fort courant de marée et de hautes falaises rocheuses entre des parois glaciaires abruptes ne permettent pas de toucher terre. Les hommes doivent passer une nouvelle nuit d'agonie en mer, la terre à portée de main, jusqu'à ce qu'ils puissent enfin aborder une plage rocheuse le septième jour.

L'honneur de la première chute à terre de l'histoire sur Elephant Island doit revenir au plus jeune membre de l'équipage : Perce Blackborow, le passager clandestin. Proche du coma et à peine capable de faire un geste, il tente de quitter le navire. Shackleton, impatient, le fait passer par-dessus le bord. Assis dans le ressac, il ne bouge pas : il a des engelures aux pieds et doit être ramené à terre par l'équipage. "C'était une expérience plutôt rude pour Blackborow, mais au moins, il peut maintenant dire qu'il est le premier homme à s'être assis sur l'île Éléphant", écrit Shackleton.

"L'équipage de l'Endurance a besoin de l'aide de la Géorgie du Sud

Les hommes dansent sur la plage comme à une fête, faisant couler du gravier entre leurs doigts comme s'il s'agissait d'or. Des rires bruyants font éclater leurs lèvres desséchées, du sang coule sur leurs visages : la terre sous leurs pieds, après 497 jours. Il y a de l'eau sur l'île, et ils peuvent enfin allumer le réchaud pour un repas chaud : L'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète leur apparaît comme un paradis. Il est destiné à devenir leur maison pour longtemps, il n'y a pas de salut à attendre de l'extérieur. S'ils ne veulent pas rester éternellement dans ce bout du monde, ils doivent aller chercher de l'aide en Géorgie du Sud.

Le "James Caird" est l'annexe la plus grande et la plus puissante. Le charpentier de marine lui ajoute un pont et un deuxième mât. Fin avril, Shackleton promet aux hommes restés sur l'île Éléphant de les sauver. Ils poussent et rament le "James Caird" dans le ressac pour un voyage sans retour dans l'histoire de la voile.

Six hommes sur un peu moins de sept mètres, dans un bateau moite qui n'offre aucun angle confortable pour dormir. Il y a toujours quelque chose qui serre, qui pince et qui comprime dans ce bouchon qui danse sur des vagues de plusieurs mètres de haut. L'équipage partage le peu d'espace sous le pont avec des rochers. Elle doit, en glissant sur les mains et les genoux, les déplacer sans cesse d'un côté à l'autre pour l'équilibrage des poids. Les embruns gèlent dans le gréement et traversent le pont.

"Nous avons lutté contre la mer et le vent et, en même temps, nous avons dû nous battre chaque jour pour rester en vie", écrit Shackleton. Le fait de savoir qu'ils font de la route les maintient debout. Mais bien souvent, ils doivent se coucher dans le blizzard. Leur petit bateau est alors hissé sur des montagnes de vagues blanches comme de l'écume et s'enfonce dans le creux sombre des vagues, toutes voiles dehors. Worsley navigue dès que le soleil se montre entre les nuages sombres. Un seul degré d'écart de trajectoire et ils manquent la Géorgie du Sud de dix miles. Au-delà, la mort guette sur l'océan ouvert.

Le plus incroyable : Tous survivent

A midi, le 14e jour, les falaises de Géorgie du Sud scintillent à travers les nuages bas. Il est impossible de découvrir un endroit sûr pour débarquer dans le crépuscule naissant. Accoster, attendre. Vers le matin, le vent se transforme rapidement en ouragan. Des mers croisées blanches et écumantes, un vent qui coupe la tête des vagues. Impuissant, l'équipage doit regarder l'ouragan pousser le "James Caird" plus loin vers Legerwall. Jusqu'à ce qu'il tourne soudainement le soir et qu'elle puisse gagner de l'espace. Le 10 mai, le petit bateau est finalement emporté par un goulet d'étranglement, si étroit que les rames doivent être rentrées.

Ils sont en sécurité sur la terre ferme - mais au nord-ouest et donc du mauvais côté de l'île, celui qui est désert. Ils connaissent la station baleinière de Husvik à l'est. Là-bas, il y a des gens, des bateaux, des secours. Après neuf jours, Shackleton et deux de ses hommes se lancent dans une dernière marche périlleuse. Équipés uniquement du strict nécessaire, ils se frayent un chemin à travers des glaciers et des montagnes inconnus. Au petit matin, après 36 heures de marche ininterrompue, le sifflet à vapeur de la station baleinière leur indique qu'ils ont atteint leur objectif. Le sauvetage des hommes abandonnés peut commencer.

Trois tentatives échouent à cause de l'imposante banquise, mais le 16 août, le petit bateau à vapeur chilien "Yelcho" atteint Elephant Island. Les 22 hommes sont vivants. Le sauvetage est considéré comme l'un des actes les plus héroïques de l'histoire de la navigation. Shackleton n'atteindra jamais le pôle Sud : Il meurt à 47 ans d'une crise cardiaque en janvier 1922 à Grytviken - sur un bateau d'expédition en direction de l'Antarctique.

Entretien avec Arved Fuchs

L'explorateur polaire Arved Fuchs parle du naufrage de l'"Endurance" et de l'exploit de Shackleton

Arved, qu'as-tu ressenti lorsque l'Endurance a été retrouvée ?

Honnêtement, je ne pensais pas que cela pourrait réussir. Un tel bateau ne coule pas comme une pierre, il navigue aussi sous l'eau. Quand j'ai vu les photos de la poupe avec l'inscription et le gouvernail, je suis resté sans voix.

Il a coulé parce que la glace l'a écrasé. Comment cela se passe-t-il lorsque la glace se déplace sous le bateau ?

Les compressions de glace commencent par un chant subtil lorsque la pression s'accumule sous la glace. C'est l'ouverture d'un concert bruyant. À un moment donné, la pression devient si forte que les blocs de glace se brisent soudainement. Les blocs de glace s'empilent alors les uns sur les autres en faisant du bruit, comme lors d'un tremblement de terre. Malheur à celui qui se trouve sur le chemin ! Nous avons également vécu cela avec le "Dagmar Aaen". Il est construit de manière à être soulevé de la glace. Mais c'est loin d'être une activité amusante. C'est la situation dans laquelle se trouvait Shackleton à l'époque.

Mais avec une issue différente. Pourquoi ?

L'"Endurance" était alors certainement, avec le "Fram" de Fridtjof Nansen, le bateau le plus stable du marché. Il était taillé à la serpe et était un bon navigateur. Construit pour naviguer dans la glace, il ne craignait pas les coups de bélier. En revanche, l'hivernage dans la glace l'était. Elle n'a pas été poussée hors de la glace en raison de sa forme de membrure. Les pressions de la glace pouvaient frapper de plein fouet ses planches de quille et les enfoncer.

Après le naufrage de l'"Endurance", quelle étape a été la plus difficile pour Shackleton ?

La navigation vers la Géorgie du Sud a marqué l'histoire de la voile. Mais on sous-estime toujours l'étape en bateaux ouverts vers Elephant Island. Ils y sont arrivés plus morts que vifs. Lorsque nous avons refait la route à la voile, nous étions en pleine forme et pensions pouvoir y arriver en trois ou quatre jours. Mais il y a des courants qui ne figurent dans aucun manuel maritime. D'énormes icebergs naviguent vers toi à cause des courants sous-marins, même contre le vent. C'est très effrayant. Il nous a fallu dix jours et nous étions bien à plat à l'arrivée !

Données techniques de l'"Endurance

- TypeBarque de protection

- Année de construction :1912

- Concepteur :Ole Aanderud Larsen

- chantier naval :Framnæs, Sandefjord, Norvège

- matériel :Bois de cœur vert, chêne, sapin

- Longueur totale :43,80 m

- largeur :7,60 m

- Poids :348 t

- machine :Machine à vapeur, 350 CV

- Vitesse max. Vitesse de déplacement :10,2 kn

La découverte de l'"Endurance" en vidéo

Cet article a été publié pour la première fois dans YACHT 09/2022 et a été mis à jour pour cette version en ligne.

Cela pourrait également vous intéresser :

- "Gjøa" : le légendaire yacht d'expédition de Roald Amundsen

- "Fram" : un yacht d'expédition à la grande histoire

- "Wanderer III" : un yacht de croisière classique et le 96e degré de longitude

- Une histoire oubliée : Comment un Bavarois construit un voilier et part en Inde

- Portrait : Georg Dibbern écrit l'histoire de la voile allemande

Ursula Meer

Redakteurin Panorama und Reise