"Ilvy": Le Maxi 77 transformé avec gréement de jonque attire tous les regards

Nico Krauss

· 04.05.2025

Les plaisanciers se frottent les yeux d'étonnement : un petit bateau avec une voile jaune de style jonque dépassant largement de l'avant s'approche silencieusement de l'entrée d'une marina dans le fjord de Kiel. Sans le bruit des machines, il glisse avec une légère brise jusqu'au ponton, puis la seule voile face au vent tombe d'un coup, comme par magie, avec précision. L'équipage et son bateau deviennent immédiatement le principal sujet de conversation dans le port : qu'est-ce que c'est que ça ? Un mât bien trop épais, trop avancé et même pas encore amarré ! Une marquise jaune vif en guise de voile, maintenue par d'épais tubes en aluminium en guise de lattes ! Il est impossible de naviguer raisonnablement avec un tel engin - il va à l'encontre de toutes les habitudes visuelles d'une personne un tant soit peu socialisée au nautisme !

Autres bateaux spéciaux :

Paul Schnabel et sa compagne Antonia "Toni" Grubert sont les auteurs de cette superproduction au cinéma du port. "Dans chaque port, nous sommes accueillis avec étonnement et curiosité, regards sceptiques inclus", explique Paul. "Un tel gréement polarise dans les régions où le gréement bermudien est la norme". Dans le port, les deux hommes ont pris l'habitude de déposer sur le ponton une feuille d'information sur le bateau et le gréement - ils peuvent ainsi satisfaire la curiosité des badauds sans avoir à expliquer eux-mêmes constamment le concept.

Après des années de recherche, la décision de se retourner est prise

Tout a commencé de manière très conservatrice : pour la coque, le couple de propriétaires a acheté le Maxi 77, un classique en fibre de verre construit en 1978, pour environ 4500 euros et l'a baptisé "Ilvy". Auparavant, ils possédaient un bateau de type Beneteau Evasion 32 DS, mais celui-ci était trop encombrant, demandait beaucoup de travail et coûtait trop cher à l'entretien.

Il devait s'agir d'un day-sailer pour le fjord de Kiel, car il était trop difficile pour les deux hommes de renoncer complètement à la navigation de croisière. Le Maxi 77 semblait être le compromis idéal, mais Paul n'a jamais pu se faire à la gréement bermuda. Les constructions de gréement des jonques le fascinent depuis longtemps. Ingénieur en construction navale et mécanique, spécialisé dans l'aérodynamique et l'hydrodynamique, il allie intérêt personnel et compétence professionnelle. "La simplicité de ce gréement me convainc : un mât sans étai avec un point de pression très avancé, pas de voile d'avant et une grand-voile facile à manœuvrer grâce à de grandes lattes et des poches cousues, ainsi qu'à prendre des ris facilement et rapidement", explique le jeune homme de 34 ans. "Cela apporte beaucoup de sécurité à l'équipage et les caractéristiques de navigation n'ont rien à envier à celles d'un gréement traditionnel", estime Paul.

Pendant six ans, il a fait des recherches, correspondre et bricoler. Un échange actif a lieu sur la plateforme web de la Junk Rig Association britannique, où des passionnés du monde entier font avancer le développement du gréement de jonque.

"L'intervention sur la structure du pont et le design intérieur du yacht est la partie la plus complexe, mais elle est également réalisable par des autoconstructeurs".

C'est dans les années 1960 et 1970 que la voile de jonque, originaire d'Asie, a fait son apparition sur les yachts occidentaux naviguant en mer. Les pionniers dans ce domaine étaient les spécialistes britanniques du gréement Hasler et McLeod, auteurs de Practical Junk Rig - devenu entre-temps un classique sur le thème des voiles de jonque pour yachts. C'est surtout Herbert "Blondie" Hasler qui a rendu le gréement de jonque célèbre après avoir participé avec succès à la course transatlantique Ostar avec son bateau folke "Jester" transformé.

Au début, ces voiles apportaient une mauvaise performance au vent. Cette image négative est restée, même si le développement s'est poursuivi à un rythme effréné. "Au fil des années, les performances am-wind ont considérablement augmenté, elles atteignent désormais celles d'un bermuda", explique Paul.

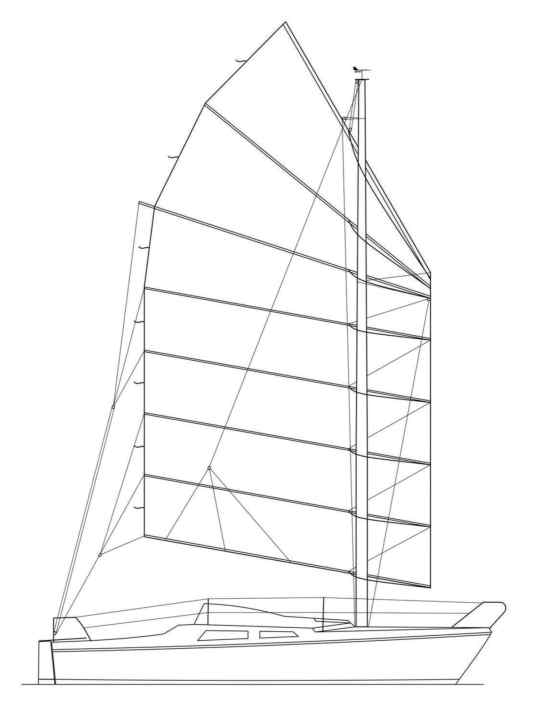

Un gréement de jonque pour le Maxi 77

Lui-même a commencé de manière assez rustique avec un lampadaire en aluminium - une ébauche pour un réverbère. De forme ronde et conique, il s'est avéré être un mât parfait. Paul a découpé une ouverture dans le pont et a renforcé sa structure. "L'intervention sur la structure du pont et le design intérieur du yacht est la partie la plus complexe, mais elle est également réalisable par des autoconstructeurs", explique Paul. Le mât n'est pas gréé - et agit donc comme un compensateur de vibrations qui amortit les mouvements du bateau. Les rafales incidentes sont amorties, car le mât cède et l'arrêt de la voile s'ouvre. Sa position est nettement plus avancée que celle d'un mât étayé, car la nouvelle voile est conduite en équilibre loin devant le mât. Après une phase de test pour trouver le meilleur positionnement, le mât a finalement été calé.

La voile de lugger est faite d'une toile de store bon marché et résistante aux UV. Paul pense pouvoir renoncer à l'utilisation d'une toile de meilleure qualité, comme le Dacron, ou même d'un laminé à faible étirement, en raison des forces moins importantes qui s'exercent. De solides lattes en tubes d'aluminium divisent la voile en plusieurs panneaux. Des écoutes courtes sont reliées à l'écoute de grand-voile par des poulies, de sorte que la force absorbée par chaque latte de la voile est redirigée vers l'écoute - le tissu de voile lui-même est soulagé.

Ce qui semble être un imbroglio de cordages est en réalité étonnamment simple : dans le cockpit, il n'y a qu'une seule écoute à gérer. La voile est renforcée à l'avant et à l'arrière par une sangle, mais il n'y a pas de hale-bas ni d'écarteur d'amure. Le poids propre des lattes assure la chute de la voile. Seules une drisse, l'écoute et deux lignes de réglage sont utilisées. Ces dernières déplacent la voile le long du mât vers l'avant ou vers l'arrière, ce qui permet d'ajuster finement le point de pression - soit plus loin vers l'avant, soit vers l'arrière pour contrôler l'angle de vent ou de fuite. Les winchs sont superflus, car les forces exercées restent modérées grâce aux palans et à la voile pré-équilibrée. Cependant, ce système nécessite des écoutes et des drisses longues.

"J'ai construit le gréement dans cette variante pour un peu moins de 3.000 euros et j'ai investi environ 250 heures de travail", calcule l'expert en construction navale. "Les poulies du palan ont été l'achat le plus coûteux". Pour la fabrication de la toile, le voilier self-made s'est assis dans le grenier de son appartement de Kiel, par des températures négatives, et a cousu le tissu du store dans les bonnes bandes et poches.

Fonctionnel et simple dans tous les domaines

Le concept de simplicité et la philosophie de la durabilité sont le fil rouge de ce projet ambitieux, y compris à l'intérieur du bateau. La transformation s'est concentrée sur l'aspect pratique, la simplicité et la variabilité. "Fonctionnel et simple", résume Toni. "Les systèmes modulaires créent de l'espace libre - presque rien n'est fixe, de sorte qu'ils peuvent être utilisés de manière flexible à différents endroits". Au lieu d'armoires, elle a développé un système de rangement flexible composé de filets et de caisses. La jeune femme de 32 ans a utilisé ses compétences artisanales de manière ciblée : Toutes les vannes maritimes ont été retirées et fermées, les panneaux ont été débarrassés des anciens restes de colle, poncés et vernis. Des matelas en jonc de mer ont été fabriqués pour l'avant du bateau. L'éclairage est assuré par des lampes LED à pince fonctionnant sur batterie, qui peuvent être utilisées partout à bord - exactement là où elles sont nécessaires.

Le mât étant placé plus en avant, le salon dispose de beaucoup plus d'espace. La table de salon d'origine, qui était auparavant fixée au support de mât, a été remplacée par une table polyvalente qui sert désormais à la fois de table à manger, de table de travail et de table de cockpit. À l'avant du bateau, deux armoires ont été retirées pour créer une couchette adéquate pour Paul, qui mesure deux mètres. De par sa construction, un bateau à pont arrière offre déjà beaucoup d'espace pour un bateau de près de huit mètres de long - mais grâce à la transformation, "Ilvy" n'a pas seulement l'air plus spacieux, il l'est aussi réellement.

L'équipement de l'office est fonctionnel : un réchaud à pétrole et un évier suffisent, il n'y a pas de réfrigérateur. L'approvisionnement en eau est assuré par des bidons d'une capacité allant jusqu'à 100 litres, rangés dans les caisses de cuisson. Des toilettes sèches transforment le salon en un petit coin tranquille en cas de besoin.

Être autonomes et ne pas avoir à surveiller constamment la charge de la batterie est important pour les deux navigateurs. Des panneaux solaires mobiles apportent suffisamment pour recharger les appareils électroniques tels que les ordinateurs portables pour travailler et les iPads pour la navigation ; lors de leurs croisières, ils peuvent ainsi facilement se passer d'infrastructure portuaire pendant 14 jours.

"Nous n'avons jamais été aussi détendus lors d'une croisière"

Familiers, de par leur profession, des outils permettant de travailler de manière structurée, les deux propriétaires ont abordé la planification et la réalisation de leur projet avec professionnalisme. Après environ 700 heures de travail et des coûts de matériel d'environ 2.000 euros, la rénovation et la transformation intérieure étaient terminées. Leur objectif : utiliser le moins de matériaux possible, utiliser les matériaux existants et acheter le moins possible de nouveaux équipements. Avec un Maxi d'occasion, un gréement peu coûteux et efficace qui rend le moteur largement superflu, ainsi qu'un aménagement intérieur réduit et modulaire, les propriétaires suivent un cap alternatif : "Nous nous procurons les lignes, les accessoires et le ciré là où les pêcheurs font leurs achats".

"Que ce soit en croisant dans l'archipel ou le long de la côte, nous étions en route rapidement et nous nous sommes toujours sentis en sécurité".

Pour ce projet et la croisière qui a suivi, Paul s'est accordé un an et demi de congé sabbatique, tandis que Toni a réduit son temps de travail. Le refit, la transformation et les voyages sont relatés dans le blog fiery-sails.de et documentés sur Instagram - l'intérêt est grand et les échanges animés.

Après une croisière d'essai réussie de 14 jours au début de l'été 2024 dans l'ouest de la Baltique et la Schlei, ils ont continué à naviguer à travers le Danemark jusqu'en Suède et sont revenus à Kiel. Au total, ils ont navigué pendant six mois et ont enregistré plus de 1 500 miles nautiques. "Nous n'avons jamais été aussi détendus lors d'une croisière", s'enthousiasment-ils en évoquant les qualités de navigation de leur construction. "Que ce soit en croisant entre les archipels ou lors de longues traversées le long de la côte, nous étions en route rapidement et nous nous sommes sentis très en sécurité à tout moment". Pour Paul, cela tient surtout à la voilure singulière, au bon angle de virement, à la faible position même dans les parcours au vent et à la réduction simple et rapide de la surface de voile. "Avant les passages difficiles et étroits, nous réduisions simplement la vitesse en prenant des ris, puis nous relâchions en un clin d'œil et nous repartions", explique Paul.

Un maxi avec un gréement de jonque bien visible est bien accueilli

La voile est entièrement manœuvrée depuis le cockpit, toutes les manipulations de l'équipage peuvent se faire d'ici. "Nous n'avons jamais - vraiment jamais - dû aller à l'avant du mât ou sur le pont pour naviguer". Grâce à la modification de la transmission de puissance et à la réduction de la gîte, naviguer avec la maxi-junque donne l'impression que le bateau a dix pieds de plus. Le bateau se tient tranquillement sur le gouvernail, il n'y a pas beaucoup de pression et il suffit d'un peu de vent pour que le petit yacht léger prenne de la vitesse.

Antonia et Paul n'oublieront pas de sitôt les visages étonnés des équipages des grands yachts lorsque le petit Maxi, avec son grand gréement de jonque jaune bien visible, arrive par l'arrière et les dépasse parfois. À portée de voix, les pouces se lèvent souvent, les applaudissements fusent et les adresses s'échangent pour que des photos puissent être envoyées plus tard. Il n'est pas rare que l'on se donne rendez-vous au port pour prendre un verre ensemble.

Si l'apparition de l'"Ilvy" avec sa voile jaune vif fait généralement un peu sensation, la transformation du gréement de Paul n'est pas un effet d'annonce. Après la phase de test et de mise à l'épreuve en navigation, il confirme une fois de plus l'énorme potentiel du gréement de jonque.

"Avant les passages difficiles et étroits, nous avons réduit la vitesse en prenant des ris, puis nous avons pris des ris et nous avons continué".

Sa conclusion : "Cette possibilité peut être appliquée à presque tous les types de bateaux". Soit transformer des yachts d'occasion, soit, mieux encore, "concevoir une nouvelle coque qui exploite tout le potentiel de ce gréement". En effet, outre les caractéristiques de maniabilité avantageuses, le mât placé plus en avant permet un gain d'espace sensible dans le salon - ce qui offre la possibilité de modifier l'ensemble de l'agencement. Les plaisanciers de Kiel sont donc impatients de voir ce qui arrivera prochainement dans leur port.

"Ilvy" en détail

Caractéristiques techniques de "Ilvy

- longueur : 7,70 m

- largeur : 2,64 m

- poids : env. 2,0 t

- Profondeur : 1,45 m

- Longueur du mât : 10,70 m

- Largeur des panneaux : En bas 1 x 4,9 m ; en haut 1,9 x 4,9 m (triangulaire)

- Voile de Lugger : 35,0 m²

La base : le classique en PRV Maxi 77

Un bateau suédois stable et rapide qui convient également pour les longs trajets. Construit de 1972 à 1984, il est encore très répandu aujourd'hui et apprécié comme bateau bon marché et flexible. Le bateau à pont arrière offre étonnamment beaucoup de place sous le pont pour sa taille. Le prix du marché pour un Maxi 77 prêt à naviguer se situe actuellement entre 2.000 et 7.000 euros.

Le gréement de jonque - Construction & avantages

L'interprétation moderne du gréement de jonque est basée sur un mât non étayé, qui est passé à travers le pont environ un mètre plus loin à l'avant que sur un yacht gréé en bermuda. Par rapport aux gréements conventionnels, le mât a un diamètre légèrement plus grand. La voile de lugger lattée reste toujours affalée et est conçue pour toutes les conditions de vent. La voile est pré-équilibrée et passe loin devant le mât, ce qui réduit la charge sur les écoutes. Traditionnellement, la voile est amarrée à bâbord et fixée au mât dans cette position à l'aide de sangles. A tribord, la voile se fixe automatiquement au mât.

La surface de voile de 35 mètres carrés est divisée en plusieurs panneaux par de solides lattes en tubes d'aluminium ou en bois. Les nombreuses lattes de la voile sont chacune reliées à l'écoute de grand-voile par de courtes écoutes et des poulies. Ainsi, la force absorbée par chaque latte de voile est directement transmise à l'écoute - la toile de voile est ainsi fortement soulagée.

Matériaux & aérodynamique

Comme la toile est moins sollicitée, elle peut être constituée de matériaux plus légers, moins extensibles et moins chers, comme la toile de bâche ou de store. Ces matériaux sont également plus résistants aux UV que le dacron classique, ce qui permet d'éviter l'utilisation d'une bâche. Contrairement aux anciennes conceptions de gréement de jonque, un ventre solide est aujourd'hui cousu dans chaque panneau entre les lattes. Afin de conserver une forme de voile optimale lors de la prise de ris, les panneaux supérieurs ont un profil plus plat, tandis que les panneaux inférieurs ont plus de volume, car ils sont les premiers à être pris à la mer par vent fort.

Manipulation & maniabilité

La voile tombe uniquement sous l'effet de son propre poids et s'affaisse ensuite proprement, presque dépliée. La tension sur la ralingue avant et arrière est également due au poids propre du gréement.

Les seules lignes nécessaires sont : une drisse, une écoute, deux lignes de réglage pour ajuster finement la latitude au vent et sous le vent et des anneaux d'amarrage pour fixer le paquet de voiles, qu'il soit gonflé ou replié. Les winchs d'écoute ne sont pas nécessaires, car les forces exercées restent modérées grâce au pré-équilibrage.

Avec le gréement de jonque, le Maxi 77 atteint un angle de virement d'environ 90 degrés selon le compas, une valeur tout à fait courante pour les yachts gréés normalement. Grâce au mât non étayé, la voile peut même être ouverte à plus de 90 degrés face au vent, si cela s'avère nécessaire en raison du cap.