"FlyingNikka": À bord de l'aileron de 60 pieds, "comme une voiture de sport GT

Sören Gehlhaus

· 27.01.2024

Au vent, l'extrémité orange du foil rattrapé ressemble à l'aileron dorsal d'un requin agressif. Sous le vent, l'aile en forme de T laboure la mer bien en dessous de la surface de l'eau. FlyingNikka" ne vole pas encore. Le corps de la coque n'entre pas dans le nouvel élément sans résistance. La procédure ressemble au rebondissement d'un avion qui semble encore collé à la piste quelques mètres avant de décoller. Le barreur maintient un cap pointu et l'équipage de trois personnes procède à des micro-ajustements sur les foils et les voiles, qui sont ventés au maximum ; on leur retire tout ce qu'ils ont à offrir en termes de propulsion. Avec le J2 - il doit encore se gonfler - 220 mètres carrés de voile sont au vent, ce qui donne un coefficient de portance de 7,8 pour sept tonnes au départ.

Deux jours avant le début de la Maxi Yacht Rolex Cup, le vent souffle à près de dix nœuds dans le nord de la Sardaigne. La vitesse du bateau de "FlyingNikka" augmente graduellement et, une fois la vitesse du vent dépassée, c'est le vent de route qui prend le dessus. Dès que le vent apparent a gagné le jeu de forces des vecteurs, les voiles génèrent leur propre pression. Nous volons ! Le bolide en carbone de 19 mètres de long atteint 23 nœuds, avec un angle de vent apparent de 20 degrés. Comme le bras du foil supporte maintenant presque tout le déplacement, les régleurs aplatissent leurs voiles à chaque fois, un dispositif télescopique sur la ferrure du tambour allongeant le bas de la grand-voile. Les profils à plat sont nécessaires pour pouvoir naviguer dans les angles de vent apparents les plus aigus et pour réduire la résistance à l'air. Maintenant, tout ce qui se trouve inutilement dans le vent apparent freine. On ne veut donc pas s'exposer aux 30 nœuds en se levant et on préfère viser le bateau d'accompagnement qui file au travers de la mer pour évaluer le speed du bateau.

Un véritable coup de pouce pour le "FlyingNikka

Si "FlyingNikka" décolle aussi tôt malgré sa quille fixe de deux tonnes, c'est aussi grâce à un élément de mécanique. Au lieu des volets de départ et de réglage utilisés dans la Coupe de l'America (AC) sur les bords de décollage des foils, "FlyingNikka" fait confiance à une aide à la flottabilité alternative, que l'équipe de développement autour du constructeur irlandais Mark Mills a été la première à introduire dans le monde : À l'extrémité du T-Foil, l'aile entière s'incline vers le haut et vers le bas sur toute l'envergure. "Cela nous donne un véritable coup de pouce. Les AC-Flaps sont bons pour les vitesses élevées, mais peuvent générer de la torsion dans l'aile", explique Alessio Razeto en sortant du diesel. Avec leur système, des angles d'attaque de zéro à 15 degrés sont possibles, explique le team manager et chef des ventes de North Sails Italie.

Avec le Code Zero de 150 mètres carrés, il est même possible de faire du foil à partir de 8,5 nœuds, à condition que la carène soit exempte de végétation ralentissante. Les foils, conçus par le gourou du profil Nat Shaver et construits par ReFraschini en Italie, sont conçus pour supporter des charges de dix tonnes et, contrairement aux ailes de l'AC75, ne sont ni lestées de plomb ni strictement symétriques. Elles génèrent la portance nécessaire, l'élévateur, un petit T-Foil à l'extrémité du safran, agit comme une gouverne de profondeur. Pour ce faire, un vérin hydraulique incline la tige du gouvernail de plus ou moins six degrés dans la poupe ouverte.

Le mode de construction

L'année dernière encore, "FlyingNikka" ne se détachait de l'eau qu'à partir de douze nœuds. Lacorte n'est pas à bord aujourd'hui, c'est Razeto qui est aux commandes : "Nous avons économisé environ 300 kilos, notamment grâce à une grand-voile non lattée et une bôme plus légère". Les supports de bastingage ont la forme de bâtonnets de sushi et s'enfoncent directement dans la coque au lieu de passer par des pieds. En pénétrant sur le pont avant concave aux flancs effilés, on est tenté de tester la rigidité en sautillant légèrement. Un tapotement révèle un stratifié ultrafin. "FlyingNikka" a été conçu par King Marine à Valence comme une construction sandwich en carbone préimprégné, Nomex et mousse. Un noyau Honeycomb en aluminium a été utilisé aux endroits de la coque potentiellement exposés aux chocs. La quille, exigée par les critères de stabilité des Offshore Special Regulations pour la participation aux régates World Sailing, empêche les mouvements incontrôlés et trop violents en vol. La quille fixe sert également à prélever l'eau de refroidissement et constitue une protection contre les chavirements, qui se produisent régulièrement sur les AC75.

Voler en toute sécurité avec la "FlyingNikka

Roberto Lacorte navigue depuis l'enfance, mais il est aussi un sportif automobile et a déjà participé six fois aux 24 heures du Mans. "Nous avons créé un bateau extrêmement performant, qui vole et surtout qui est sûr", explique l'entrepreneur pharmaceutique de Pise, qui a déjà fait naviguer "FlyingNikka" pendant la nuit. Ses deux derniers bateaux portaient le même suffixe dans leur nom. C'est avec le "SuperNikka" de 62 pieds qu'a débuté sa collaboration avec Mark Mills et qu'il a remporté quatre victoires en Maxi Cup. Au départ, Lacorte avait en tête un racer conventionnel de 77 pieds, avant de se tourner vers le maxi de 60 pieds sans compromis avec des foils en T - sans avoir jamais fait de foil, ni sur un bateau ni sur une planche. Ce n'est qu'après avoir pris la décision de construire qu'il a lancé deux campagnes de 69F pour se remettre en forme, lui et son équipage. "Sans ces deux saisons et demie, nous n'aurions pas pu naviguer 'FlyingNikka'", affirme Lacorte, qui a remporté la première année le titre de champion du monde dans la classe monotype de 6,90 mètres.

La brise de mer ne cesse d'augmenter, des vagues de vent écumantes se dirigent vers la Costa Smeralda et le catamaran de 78 pieds "Allegra" passe à 20 nœuds. Le J2 ayant subi une avarie au point d'écoute, il faut changer de voile. Les trois voiles d'avant, également J3 ou J1, passent par un rail auto-rétractable. Le J1 fournit le bateau d'accompagnement sur lequel toutes les voiles sont stockées. Même le gréeur ne monte à bord que pour les réparations et s'informe en direct des charges via une tablette. "Tout à l'heure, le J2 était trop petit, maintenant le J1 devient lentement trop grand", explique Razeto pour décrire le dilemme par douze nœuds de vent. La vitesse optimale au vent (VMG) est maintenant atteinte, alors que la vitesse du bateau au portant est de près de 30 nœuds. Le depowering se fait aussi par le biais de la jupe, la voile profilée sous la bôme qui balaie le pont arrière comme un balai et qui possède son propre traveller. "Elle représente dix pour cent de la surface de la grande voile, c'est énorme", explique Razeto, qui renonce complètement à la toile supplémentaire par vent fort. Les capteurs aident à choisir la bonne voile : "L'année dernière, nous avions des capteurs de charge qui indiquaient toujours des valeurs trop élevées, ce qui nous a amenés à régler les voiles. Maintenant, tout est parfait".

Le contrôle est possibleMaxi Yacht Rolex Cupen vogue

Nous virons de bord en dessous de deux J qui se poussent vers nous sous des spis. En mode vol, le contrôle est plus important que la puissance. Le réglage de la voile a maintenant pour but de contenir les charges générées par le moment de redressement élevé des foils. Le chariot de travelling fait des allers-retours robotiques sur le rail courbé horizontalement en un tour, mais la grand-voile n'est jamais fortement gréée. "Si nous l'ouvrions trop, le mât tomberait. L'écoute est notre sécurité, nous n'avons pas de pataras. Cela rend la Cunningham d'autant plus importante pour le réglage du gréement", explique Razeto. L'hydraulique tire jusqu'à six tonnes sur les guindants structurés des voiles d'avant Helix de North via des manilles en Dyneema, qui supportent 80% de la charge totale. Seuls 20 pour cent restent sur l'étai.

Les haubans sous le vent descendent des barres de flèche à 35 degrés. En revanche, au vent, les filaments en fibre de carbone pèsent huit tonnes sur les terminaux en titane, comme le montre le Toughbook du navigateur et contrôleur de vol Andrea Fornaro. Assis devant le reporter à bord sur deux blocs de yoga superposés, cet homme polyvalent passe inlassablement de cinq fenêtres de programme qui se chevauchent au moyen du trackball de la souris. Avec des charges de haubanage unilatérales de plus de 18 tonnes, le mât profilé monté de Southern Spars pourrait s'affaisser, informe Fornaro.

La maxi-fourniture

Un autre aspect contribue à la complexité du maxi-foiling. Contrairement au foil surfing, que ce soit avec un kite, une aile ou une voile de windsurf, l'aile ne peut pas être réglée sur la charge variable dans le sens de la longueur. Le réglage de la hauteur des papillons de nuit à l'aide d'un palpeur à l'avant est également absent. FlyingNikka" se fie donc aussi au mécanisme de l'aile principale inférieure, dont l'angle d'incidence change jusqu'à quatre fois par seconde, pour assurer la stabilité du vol. La plupart du temps, cela se fait automatiquement et de manière synchrone avec l'élévateur et le bras latéral qui, par son inclinaison, peut influencer la profondeur d'immersion et l'altitude de vol. Les nombreuses vis de réglage sont orchestrées par le système de commande de vol de Fabrizio Marabini. Ses protocoles sont alimentés par les données de l'équipe et le système apprend à l'aide de l'intelligence artificielle.

En fonctionnement, une multitude de capteurs collectent des données. La hauteur de vol est mesurée à l'arrière par le long skeg, qui atténue le toucher et assure les transitions en douceur entre le déplacement et le vol. La valeur ne doit pas dépasser 1,20 mètre, sinon les ailes tirent de l'air. Sur le pont, la distance augmente jusqu'à environ 2,50 mètres, bien que l'on ait l'impression d'être beaucoup plus haut. La surface de la mer est la plus éloignée, c'est pourquoi les départs ou les crashs aux conséquences graves sont les plus probables. Pour éviter cela, Fabrizio Marabini était constamment en mouvement pendant les deux heures de préparation avant le départ, les yeux rivés sur son ordinateur portable. Ce spécialiste de la dynamique des fluides s'est distingué au sein de l'équipe néo-zélandaise de l'America's Cup et a cofondé FaRo Advanced Systems, une entreprise qui gère les projets les plus divers, du taxi volant sur l'eau au super voilier.

Marabini fait même sortir et rentrer automatiquement les foils pendant les virements de bord et les empannages grâce à des procédures préprogrammées. A bord, on ne remarque pas vraiment le patinage du nouveau foil sous le vent et la fontaine qui s'ensuit. Le mot d'ordre est de se baisser et de s'accrocher pendant les changements de direction dynamiques, qui sont entrecoupés de quelques splashdowns doux dans la zone limite inférieure. Les forces g respectables expliquent pourquoi les gilets pare-chocs et les casques sont obligatoires à bord. "Le volant doit être déplacé très rapidement, la grande réactivité exige de petites commandes de direction. Lorsque nous faisons naviguer 'FlyingNikka' à la bonne vitesse, nous avons l'impression de conduire une voiture de sport GT", explique Lacorte, qui a participé au championnat du monde d'endurance avec la catégorie LMP2.

Le vent est monté à 16,6 nœuds et nous nous dirigeons vers Porto Cervo avec la vitesse maximale du jour de 32 nœuds. C'est surréaliste et maintenant vraiment rapide. Les places arrière sous le vent sont éclaboussées par le mât du foil, dont les deux spray rails empêchent les douches plus fortes. Malheureusement, le plaisir de voler est tout sauf silencieux. Le moteur tourne tout le temps, le régime et le volume sont élevés en permanence. Le principal récepteur est le système hydraulique de Cariboni. Les deux winchs à bord, des tambours en carbone électrifiés de Harken, servent exclusivement à affaler les voiles. Les écoutes sont hissées et affalées par des vérins hydrauliques qui reçoivent leur fluide de deux circuits de pression de 500 et 350 bars. Le moteur Yanmar de 80 kilowatts est ouvert et non insonorisé à l'arrière et est conçu pour fonctionner même avec une gîte de 90 degrés. Après cinq heures, dont environ trois heures de foil, le niveau du réservoir de diesel d'une capacité de 200 litres et résistant au crash est descendu à 20 pour cent.

L'étape suivante

L'équipage est accroupi dans deux fosses, l'un derrière l'autre, à l'abri du courant, comme dans un bob. Au sein des six membres de l'équipage de course, les places des barreurs à l'avant, du navigateur et de l'opérateur de foils à l'arrière sont inamovibles, tandis que les régleurs de la grand-voile et de la voile d'avant changent toujours de côté lors des manœuvres. À Porto Cervo, de nombreux regards sont tournés vers l'équipage de "FlyingNikka". Elle gère la pression avec décontraction, à terre on s'amuse, on rit beaucoup et on vit la solidarité. Il ne s'agit pas d'un groupe de marins qui se réunissent une poignée de fois par an. Lacorte a mis plus de dix ans à constituer son équipe et semble lui-même accessible et ouvert. Il porte une barbe de trois jours, un t-shirt d'équipe, un short de voile et s'arrête à de nombreux endroits pour discuter. Cet Italien filiforme et son équipe ont créé ce qu'il appelle un "design durable" et sont prêts à transmettre leur savoir-faire ou leur forme négative. Lui-même regarde de près la nouvelle petite classe AC40 de l'America's Cup. "Nous avons l'expérience, ce serait une option pour nous. On obtient surtout l'attention autour de la Coupe. Et on serait ensuite prêt à passer à l'étape suivante", dit Lacorte en riant.

La Maxi Yacht Rolex Cup n'a pas pour but de gagner en classe A, le classement IRC de "FlyingNikka" relève du domaine de l'imagination. On se soucie plutôt, et c'est ce que laisse entendre le coup d'entraînement, de bien se mettre en valeur et de montrer un peu ses muscles. "Nous étions considérés comme dangereux", se souvient Roberto Lacorte de l'année dernière, lorsqu'ils se sont inscrits à peine quatre mois après leur première mise à l'eau et ont obtenu leur propre départ par prudence. L'aura des outsiders est toujours renforcée par l'amarrage au bout de la jetée principale du Yacht Club Costa Smeralda, dont le foiler martial est séparé par des sandwichs de deux mètres de long faits de défenses plates. Sous l'eau, des éléments en polystyrène expansé protègent les extrémités des ailes avant l'entrée dans l'eau.

Alessio Razeto est satisfait de sa journée d'entraînement, bien que cinq à six nœuds de plus auraient été possibles dans le set-up de régate. Avec un angle de virement de 110 degrés, l'avantage de la vitesse est nécessaire. Devant le vent, la progression s'est faite à 130 degrés d'incidence du vent vrai. "Avec un équipage complet, nous passons à 138, parfois 140 degrés", explique Razeto. L'angle du vent apparent ne dépasse pas 50 degrés et impose des voiles assez plates, même s'il y a une légère inclinaison dans les écoutes et que, contrairement aux AC75, la direction des vagues n'est pas nécessaire pour déterminer la direction du vent réel.

Enfin, la question se pose de savoir comment atterrir lorsque l'écoute de grand-voile ne peut pas être affalée brusquement et que le mécanisme d'inclinaison à l'extrémité inférieure des T-Foils ne permet pas de mouvements dans la zone négative. Jusqu'à un certain point - grâce au vent apparent - la résistance au vent peut être augmentée et quelque peu freinée en mode foiling par un réglage ventru de la voile. Mais le "FlyingNikka" s'arrête définitivement lors d'un virage brusque. Le foiler de 19 mètres effectue alors un coup de soleil contrôlé et se couche sur la joue, de manière tout à fait conventionnelle.

Données techniques

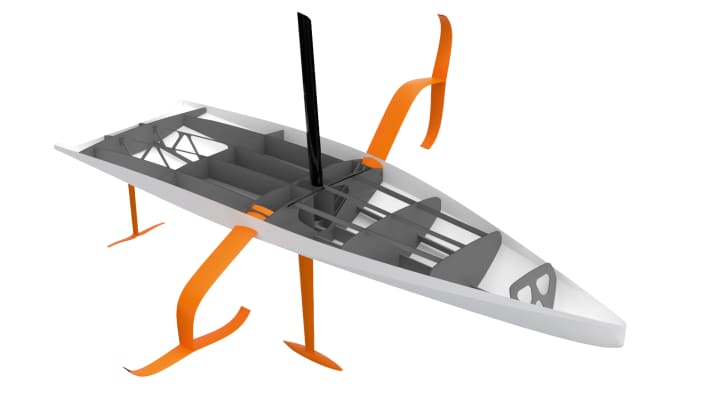

Une géométrie rare :Des safrans avec élévateur, deux foils pivotants sans lest et une quille profonde avec une bombe de plomb sont uniques. De nombreuses cloisons et stringers caractérisent l'espace intérieur

- Constructeur : Mark Mills

- Longueur de la coque : 19,0t0 mEspagne

- matériel : carbone/nomex/mousse

- Longueur de la coque :19,00 m

- largeur :6,00 m

- Profondeur :4,50 m

- Poids : 7,0 t

- Surface de voile : 220,0 m²

- Portée de la voile : 7,8