Agir pour les océans: Ces projets existent pour la protection des océans

Andreas Fritsch

· 25.12.2023

- Projet de protection marine 1 : des bouées au lieu d'ancres

- Projet de conservation marine 2 : Plantation d'herbiers de posidonie

- Projet de conservation marine 3 : Les mouillages sous contrôle

- Projet de protection marine 4 : k Récifs artificiels

- Projet de conservation marine 5 : Récupération de filets fantômes

- Projet de protection marine 6 : Prévention des microplastiques

- Projet de protection marine 7 : i Accord international sur la protection des mers

Depuis des décennies, la recherche attire l'attention sur les énormes problèmes des mers. Aujourd'hui, même certains scientifiques estiment que leurs causes ont été suffisamment étudiées. Ce qui fait défaut, en revanche, c'est une action résolue pour les éliminer enfin. Cela commence par la surpêche dramatique dans presque tous les océans, car les flottes de pêche sont encore beaucoup trop grandes et les quotas de pêche pas assez bas. Elle se poursuit avec l'apport de substances nutritives par l'agriculture, par exemple dans la région de la mer Baltique, que la politique ne parvient pas à enrayer. Et cela se termine par la destruction de l'habitat de la faune et de la flore marines, qui est encore largement ignorée. Certes, les chercheurs proposent depuis longtemps des solutions, assorties de recommandations aux politiques. Mais celle-ci agit trop lentement ou trop timidement. D'une part, parce que les interdictions permettent rarement de gagner des élections. Mais aussi parce que des associations de lobbying surpuissantes, comme celles de l'agriculture ou de la pêche, savent défendre efficacement leurs intérêts à Berlin et à Bruxelles.

Il existe néanmoins des approches encourageantes, comme la récente décision de l'ONU sur la protection de la haute mer. Mais il reste à voir si cela sera suivi d'actes. C'est précisément ce que de nombreuses personnes ne veulent plus faire, attendre que "ceux d'en haut" fassent plus que rédiger des déclarations d'intention. Ils s'activent eux-mêmes. Et font le ménage. Ils ramassent les déchets. Ils plantent des herbiers marins. Construisent des récifs artificiels. Récupèrent des filets fantômes dans la mer. Ci-dessous, nous présentons quelques-uns d'entre eux et leurs projets.

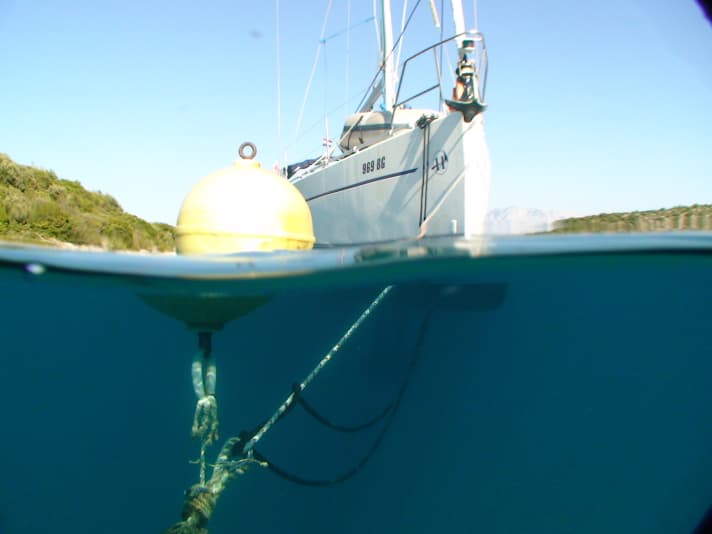

Projet de protection marine 1 : des bouées au lieu d'ancres

Pour protéger les fonds marins des ancrages des yachts, de plus en plus de champs de bouées sont créés depuis des décennies. L'ancrage libre n'y est plus autorisé que de manière limitée, voire pas du tout, en particulier dans les zones de grande valeur biologique. De tels champs ont déjà été créés autour de certaines îles des Baléares, sur les côtes de Corse et de Sardaigne, ainsi qu'en grand nombre en Croatie et dans les Caraïbes. Les coûts parfois élevés de l'utilisation des bouées sont controversés. En Croatie, il n'est pas rare que l'on demande entre deux et quatre euros par mètre de bateau, et ce souvent sans autre contrepartie, comme par exemple l'enlèvement des déchets accumulés à bord.

Les premiers champs de bouées, bien que très peu nombreux, ont également vu le jour en mer Baltique. Le Cruising Club suédois a installé 240 bouées sur des sites populaires, mais il a besoin de toute urgence d'un financement public pour renforcer cet engagement. La Dansk Sejlunion exploite également quelques champs de bouées depuis des années. Mais jusqu'à présent, seuls les membres des clubs sont autorisés à s'amarrer. Et en Suède, la région de Värmdö veut interdire à l'avenir le mouillage dans les baies peu profondes et n'autoriser que les bouées de mouillage. Toutefois, ces mesures ne font pas l'unanimité. Pourtant, elles reposent sur des constatations claires.

La fondation de l'archipel de l'est de la Suède a étudié pour la région de Stockholm, en collaboration avec le WWF, l'effet des champs de bouées entre 2019 et 2021. Résultat : dans les baies équipées de bouées, la population de plantes et d'espèces animales écologiquement sensibles et précieuses sur le fond était six à sept fois plus importante que dans celles où l'ancrage n'était pas interdit. La petite île protégée de Cabrera, au large de Majorque, ou certaines parties du littoral de la Sardaigne présentent également une richesse en espèces nettement plus importante depuis que des champs de bouées y ont été installés.

Projet de conservation marine 2 : Plantation d'herbiers de posidonie

Les projets visant à protéger les herbiers de posidonie sont encore relativement récents, notamment en mer Baltique. Les plantes doivent même parfois être réintroduites sur des sols sablonneux de plus en plus désertés ces dernières années. Un projet de recherche mené par le professeur Mathias Paschen de Rostock, soutenu par la fondation pour le climat et la protection de l'environnement du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, se consacre à cette tâche. Paschen développe des tapis de substrat spéciaux qui accueillent des plants d'algues marines et qui sont ensuite déposés au fond de la mer.

"Nous avons testé différents systèmes de tapis sur deux sites. Nous utilisons à chaque fois un matériau de support imputrescible, comme le chanvre, le lin ou les vieilles herbes marines", explique Paschen. De cette manière, il est possible d'étendre les jeunes plantes fragiles sur une grande surface et de leur offrir un support jusqu'à ce que leurs racines soient suffisamment fortes pour résister de manière autonome aux courants et aux vagues. Le matériau de support se décompose ensuite simplement. Paschen : "Le tout se fait idéalement dans des profondeurs d'eau d'environ sept mètres. Une eau trop peu profonde devient trop chaude en été, ce que les plantes ne supportent pas. De plus, elles y sont exposées à de plus forts mouvements de vagues". Mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop profonde, car les plantes ont besoin de suffisamment de lumière pour se développer.

L'équipe de l'ingénieur a déjà acquis beaucoup d'expérience. Ainsi, les jeunes plants ont besoin de quatre à cinq mois de bonnes conditions pour pousser sur les tapis de support. Ensuite, ils sont relativement robustes.

Le vent et le courant ne sont pas les seuls problèmes que rencontrent les habitants de Rostock dans leurs efforts de plantation, les offices à terre le sont également. "Les autorités de protection de l'eau et de la nature doivent considérer les plantations d'algues comme une amélioration du statu quo du plan d'eau. Cela n'a pas encore été fait. Mais ce n'est que lorsque cela sera fait qu'un boom pourrait se produire", explique Paschen. Car : "De nombreuses entreprises, comme les exploitants de parcs éoliens ou de lignes de câbles, doivent en effet prendre des mesures de compensation pour leurs projets de construction dans la mer du Nord et la mer Baltique. Ou du moins effectuer des paiements compensatoires. Elles soutiendraient bien sûr volontiers des initiatives comme notre plantation d'algues. Mais pour cela, elle doit d'abord obtenir la bénédiction des autorités".

Une autre difficulté consiste à obtenir suffisamment de plants pour la production en masse des nattes de plantation. Jusqu'à présent, les boutures nécessaires étaient généralement prélevées dans des prairies existantes en mer. Mais cela ne peut pas être la solution et il faudra à l'avenir passer par d'autres moyens.

D'ailleurs, il y a plus d'un siècle, la mer Baltique comptait beaucoup plus de prairies sous-marines qu'aujourd'hui. À l'époque, les eaux n'étaient pas encore aussi fortement chargées en nutriments et en algues. Les plantes poussaient jusqu'à 17 mètres de profondeur. Aujourd'hui, elles ne reçoivent plus suffisamment de lumière du soleil qu'à une profondeur maximale de dix mètres.

Projet de conservation marine 3 : Les mouillages sous contrôle

Les sports nautiques contribuent malheureusement aussi en partie à la destruction des habitats marins. Les dégâts causés par des centaines de milliers de manœuvres d'ancrage dans les herbiers marins à haute valeur biologique en sont un exemple. Une seule chaîne flottant sur le fond peut provoquer des cicatrices extrêmement larges et longues de plusieurs dizaines de mètres dans les herbiers sensibles. Or, celles-ci constituent une nurserie pour de nombreuses espèces de poissons, de crabes et d'autres animaux marins. Depuis longtemps, la législation européenne interdit de jeter l'ancre dans les herbiers, mais cela se produit régulièrement, notamment en Méditerranée.

C'est ce que les autorités des Baléares tentent de changer. Entre-temps, une flotte de 18 bateaux de contrôle se rend régulièrement dans des mouillages populaires de l'archipel et vérifie si les équipages ont jeté leur ancre et sa chaîne dans une prairie d'herbes marines. En 2023, 180.000 contrôles de ce type ont été effectués au total, et dans 7.578 cas, des infractions ont été sanctionnées. Les yachts concernés ont dû être déplacés immédiatement et les skippers ont parfois reçu une amende. Lorsque l'action a eu lieu pour la première fois, le pourcentage d'infractions par rapport au nombre total de contrôles était d'environ dix pour cent, un an plus tard, il n'était plus que de cinq pour cent. L'action en faveur de la protection des mers semble donc porter ses fruits.

Projet de protection marine 4 : kRécifs artificiels

Il y a une vingtaine d'années, le premier et jusqu'à présent unique récif artificiel de la mer Baltique allemande a été créé au large de Nienhagen, à l'ouest de Warnemünde, à partir d'éléments en béton spécialement moulés. Avec succès : qu'il s'agisse de poissons, de coquillages ou de crabes, on a pu observer sur le récif des populations trois à quatre fois plus importantes que dans les zones voisines où le sol n'était que du sable nu. La recommandation des chercheurs était alors claire : aménager plusieurs récifs de ce type le long de la côte. Mais depuis, rien n'a été fait. "C'est surtout la législation qui est en cause. Selon la législation sur l'eau et l'environnement, les structures récifales constituent une atteinte à la nature qui doit être évitée. Ce n'est que si une telle intervention améliore la situation environnementale qu'elle peut être autorisée. Et là, beaucoup d'administrations ne suivent pas", explique le Dr Peter Menzl de l'Institut Fraunhofer et de l'Ocean Technology Campus de Rostock, qui s'occupent aujourd'hui du récif. Dans les administrations, on rencontre souvent des protecteurs de la nature qui sont plutôt hostiles à toute intervention humaine. La nature devrait plutôt être laissée à elle-même.

Une étude danoise conclut qu'au cours des dernières décennies, environ 55 kilomètres carrés de récifs ont disparu dans la mer Baltique, précisément en raison de l'influence de l'homme. Mais les récifs ne se forment pas d'eux-mêmes. Dans le pays voisin, toute une série de récifs artificiels ont donc été construits ces dernières années, par exemple à Samsø, Anholt ou Greena. Le WWF, la ville de Greena et le Kattegatcenter ont dernièrement ancré en 2021 dix "biohuts", des structures en béton ressemblant à des termitières, au fond de la mer Baltique. Lors du réaménagement du port de Copenhague, 100 structures de ce type ont même été installées.

Jonas C. Svendson, qui supervise un grand nombre de ces projets, déclare : "Jusqu'à présent, nous avons créé une vingtaine de récifs au Danemark, partout la biodiversité augmente". Lui aussi est conscient des obstacles juridiques. "Ce n'est que si nous construisons les récifs en pierres naturelles que nous avons une chance de faire passer cela comme 'amélioration de la situation environnementale'. Mais c'est compliqué et coûteux, car ces pierres doivent être acheminées de loin", explique Svendson. "Au contraire, nous sommes en train d'expérimenter des surfaces de béton spéciales qui doivent être utilisées pour la construction de fondations et de piliers de soutien d'installations portuaires, de ponts ou d'éoliennes". Les surfaces seraient rugueuses et pourvues de trous et de protubérances, de sorte qu'elles seraient rapidement colonisées, par exemple par des moules et des plantes. Svendson : "Les moules filtrent l'eau. Cela aussi contribue à l'amélioration des eaux". Cependant, tant que l'apport de nutriments par l'agriculture dans la mer Baltique ne diminue pas, toutes les autres mesures de protection n'auront qu'un succès limité.

Projet de conservation marine 5 : Récupération de filets fantômes

Le problème des filets fantômes est apparu au grand jour il y a une dizaine d'années. Depuis environ six ans, un nombre significatif d'opérations de récupération sont menées. La pêche professionnelle perd régulièrement des filets parfois gigantesques, qui restent ensuite simplement au fond de la mer et se posent à certains endroits sur des écosystèmes jusqu'alors intacts, étouffant quasiment toute vie - ou du moins la perturbant gravement. Des parties des filets sont en outre broyées sur le fond marin en raison du mouvement permanent des vagues ou des courants. Elles finissent dans l'eau sous forme de microplastiques et dans nos assiettes via la chaîne alimentaire.

Le WWF et la Société pour le sauvetage des dauphins (GRD) sont très engagés dans la récupération des filets fantômes au large des côtes allemandes, mais aussi en Méditerranée. Selon l'association de protection des animaux, ils représentent environ 30 à 50 pour cent des déchets plastiques dans les mers du monde. Qu'il s'agisse de chaluts, de filets fixes ou de nasses, ils se détachent, sont abandonnés parce qu'ils sont endommagés ou même jetés illégalement dans la mer, et deviennent une menace mortelle pour les poissons, les baleines, les phoques et les tortues. Les oiseaux marins se prennent également dans les mailles et y périssent misérablement. Une étude a révélé qu'environ 344 espèces différentes ont été retrouvées mortes dans des filets fantômes.

Les protecteurs de la nature lancent régulièrement des actions de sauvetage. En mer Baltique, il leur arrive par exemple de sortir de l'eau près de dix tonnes de vieux filets. Ils sont repérés à l'aide de sonars remorqués. Si l'on soupçonne la présence d'un filet fantôme, l'étape suivante consiste à faire appel à des plongeurs. Ils procèdent ensuite à la récupération proprement dite.

Des groupes français de protection de l'environnement ont découvert l'importance de l'élimination des filets. Là où des taches mortes étaient apparues au fond de la mer, la flore et la faune avaient déjà recolonisé les lieux un ou deux ans après le retrait des filets.

Projet de protection marine 6 : Prévention des microplastiques

Par le passé, le rythme de la politique et des États était parfois atrocement lent lorsqu'il s'agissait de mettre en œuvre des mesures concrètes de protection de l'environnement. Mais récemment, les choses ont au moins commencé à bouger un peu. L'UE a par exemple interdit certains produits jetables en plastique qui finissent trop souvent dans la nature. Il s'agit notamment des pailles, des couverts de fête et surtout des sacs en plastique.

Aujourd'hui, même l'ONU veut suivre le mouvement. En 2022, l'alliance mondiale des États a décidé qu'une feuille de route contraignante pour la réduction des déchets plastiques devait être mise sur la table d'ici fin 2024. L'objectif est de promouvoir une économie circulaire globale qui fonctionne et de bannir complètement de la production les substances écologiquement problématiques.

On attend avec impatience de voir si ce noble projet sera effectivement mené à bien d'ici la fin de l'année prochaine et quel en sera le résultat.

Projet de protection marine 7 : iAccord international sur la protection des mers

Après 15 ans d'âpres négociations, les Nations unies sont parvenues en 2023 à un accord sur la protection des océans en haute mer. Elle s'applique à toutes les zones situées à plus de 200 miles nautiques de la terre la plus proche. L'objectif déclaré est de placer 30 pour cent de ces surfaces gigantesques sous protection. Jusqu'à présent, cela n'a été fait que pour un pour cent. L'accord prévoit que les projets économiques et les expéditions dans les zones protégées doivent faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement et être officiellement autorisés. Parallèlement, 20 milliards de dollars américains ont été mis à disposition pour soutenir les projets de protection des mers et peuvent désormais être utilisés.

Le hic, c'est que l'accord doit encore être ratifié et transposé dans le droit national de 60 États membres. Ce n'est qu'alors qu'il entrera en vigueur dans le monde entier. Au moins, les décisions de l'ONU ne devront plus être prises à l'unanimité, comme l'avaient exigé la Chine et la Russie. Une majorité des trois quarts suffira à l'avenir.

D'autres thèmes dans le Spécial développement durable :

- 25 conseils pour naviguer de manière plus écologique

- Voilier vs. bateau à moteur : quel modèle est plus durable ?

- L'éco-révolution de la construction navale : ces chantiers travaillent sur des concepts durables

- Portrait du chantier naval Greenboats : des bateaux en lin et des composants pour Boris Herrmann

- Mode durable : cirés et autres vêtements fonctionnels - les meilleurs produits

- Recyclage des voiles : pas seulement des sacs chics - ce qui se passe avec le vieux tissu

- Recyclage des bateaux : l'histoire sans fin du PRV

- "Perdre n'est pas une option" - Boris Herrmann sur la durabilité dans le sport automobile

- Une gestion durable : Bateaux en bois en location

- Équipement : ces alternatives vertes devraient être choisies par tous les navigateurs

- Eau potable à bord : ces méthodes permettent de filtrer correctement l'eau

- Mer Baltique : comment rendre un port durable ?

- Des yachts de recherche : Des protecteurs du climat sous voiles

- Palettes, bouteilles, tongs : des idées de recyclage créatives dans la construction navale

- Monsun 31 : Greenfit au lieu de Refit, qu'est-ce que cela apporte au Hallberg-Rassy de 50 ans ?

- "Nomade des Mers" : un catamaran comme laboratoire low-tech

- Yacht auto-construit "Ya" : en totale autarcie pour un tour du monde

- Projet de bateau durable : un catamaran de 55 pieds en aluminium recyclé

- La famille Schwörer et la "Pachamama" : un long voyage pour la protection du climat

- Nike Steiger sur son projet de recyclage