La garde-robe des Imoca est l'un des principaux facteurs qui déterminent le succès des équipes Imoca lors de The Ocean Race Europe, mais elle passe souvent inaperçue. C'est surtout l'usure, qui commence dès les premières étapes, qui pourrait avoir des conséquences qui se situent loin dans le futur. En effet, les navigateurs ne disposent que d'un nombre très limité de toiles. Thomas Jullien, jaugeur de la classe Imoca, en explique les limites : "Selon les règles de la classe, ils peuvent naviguer avec un maximum de huit voiles à bord, dont l'une doit être le foc de tempête, qui est obligatoire. De plus, il existe une règle spécifique à The Ocean Race qui stipule que chaque équipe peut utiliser un total de onze voiles plus le foc de tempête pendant toute la durée du tour du monde".

Quatre voiles font en quelque sorte partie de l'équipement de base indispensable à tout bateau lorsqu'il est sur le parcours : la grand-voile, le foc de travail J2 dont l'étai est mis en permanence, le foc de gros temps J3 et le J4 qui sert de foc de tempête.

Restent quatre voiles qui peuvent être placées pour des parcours plus spacieux ou par vent faible : C'est dans ce segment que les plans de voilure diffèrent le plus, et les dimensions et spécifications exactes sont gardées comme des secrets d'État.

En fait, les équipes bien financées développent un portefeuille de voiles beaucoup plus large afin de trouver progressivement la meilleure configuration. En revanche, leur utilisation est strictement limitée. Voici, à l'exemple de "Malizia - Seaexplorer", une sélection des toiles utilisées lors de la troisième étape, que nous montrons également individuellement dans la galerie ci-dessus.

Seul le spinnaker A2, la plus grande voile Imoca, n'est pas à bord pour cette étape : il est adapté aux parcours bas par vent faible et sera important lors de la quatrième étape entre Itajaí et Newport, où il s'agira de franchir les calmes. Pour cela, il manquera alors de manière prévisible soit le Jib Zero, soit le Fractional Zero, en abrégé "FR0".

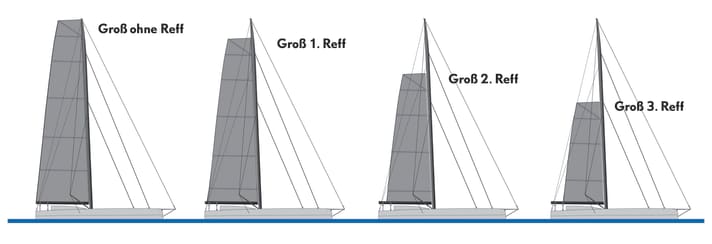

Grande voile - le moteur principal avec changement de vitesse à quatre vitesses

La grande taille doit si possible tenir pour toute la durée de The Ocean Race. Il est en effet très cher et ne peut pas être "doublé". Aucune équipe Imoca n'a de remplaçant à bord, car un changement serait pour le moins difficile, voire quasiment impossible en mode solo. En cas de rupture horizontale complète, comme cela est arrivé au Japonais Kojiro Shiraishi sur son "DMG Global One" dans l'Atlantique lors du dernier Vendée Globe, il ne reste plus qu'à abandonner ou à réparer pendant plusieurs jours.

C'est pour cette raison que Boris Herrmann a expressément commandé à North Sails une spécification particulièrement stable pour sa grand-voile, acceptant même jusqu'à dix pour cent de poids supplémentaire. Cela montre à quel point cette voile est essentielle pour le succès - et à quel point même de petits dommages peuvent être critiques.

Lorsque la drisse de "Holcim - PRB" s'est rompue au début de la deuxième semaine de l'étape trois, Kevin Escoffier n'a pas hésité à la réparer, car le risque de voir la chute flotter dans le vent de l'océan Indien lui paraissait trop important. Il a fait récupérer la voile et, debout sur le toit du cockpit avec Sam Goodchild et Tom Laperche, il a remonté une nouvelle amarre, ce qui a fait perdre aux leaders une bonne vingtaine de milles d'avance, mais a permis d'éviter des dégâts sur la grand-voile.

Ces dernières années, le design des grandes voiles a beaucoup évolué. Comme les foils, et avec eux le potentiel de vitesse, sont devenus de plus en plus grands, la surface du top s'est considérablement réduite. Contrairement aux toiles d'autrefois qui mesuraient environ 180 mètres carrés, les Imoca actuelles ne portent que 170 mètres carrés dans la grand-voile, ce qui réduit la traînée mais repousse aussi la limite de prise de ris. Cela permet à son tour de réduire les turbulences indésirables derrière l'arrêt du mât qui est libre lorsqu'il est sous voile.

Alors que les anciens bateaux de la classe disposaient de jusqu'à quatre ris, trois suffisent aujourd'hui. Il existe donc quatre niveaux de performance pour la grand-voile : sans ris, ris 1, 2 et 3, qui peuvent être combinés avec différentes configurations de voiles d'avant. En cas de tempête, les équipages abaissent complètement la grand-voile et ne naviguent plus qu'avec le J4, mais seulement lorsque le vent atteint ou dépasse les 50 nœuds.

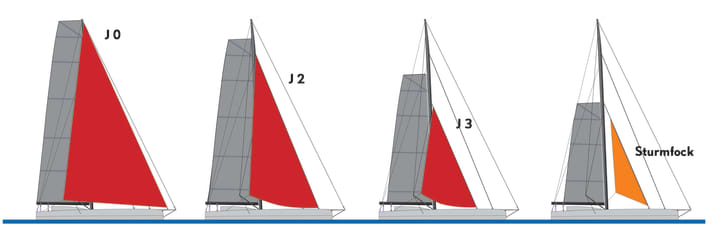

J0 - le dernier arrivé dans la classe Imoca

Si l'on veut, le J0 (prononcer : tschej si:ro) utilisé sur la drisse de Topp est une sorte de génois 1 des temps modernes. Cette voile à membrane d'environ 135 mètres carrés et à la coupe relativement plate est utilisée par vent faible au près, mais elle peut également fournir une propulsion par vent de plus de 20 nœuds sur des parcours plus spacieux, par exemple lorsque le code zéro est trop grand ou lorsque la drisse de tête est cassée.

Certains Imoca font naviguer le J0 à l'avant, mais dans ce cas, de plus en plus d'équipes renoncent à avoir leur propre pavois, comme "Charal 2", et le J Zero est alors mené à l'emmagasineur arrière sur le beaupré.

J2 - le couteau suisse des officiers sous les voiles d'avant

Presque aussi indispensable que la grand-voile, le J2 peut être qualifié en toute bonne conscience de foc de travail. Il se manœuvre sur un étai structurel, appelé ainsi parce qu'il maintient le mât et ne peut pas être retiré, contrairement à tous les autres étais de la proue.

Au sens strict, le J2 est en fait un G2. En effet, le "J" signifie "Jib" et désigne un foc. Mais le J2 est une voile d'avant qui recouvre le mât et donc, contrairement au J3 et au J4, un génois. Mais pour des raisons de simplicité, les gréeurs et les voiliers s'en tiennent à une nomenclature cohérente, et c'est pourquoi nous nous y tenons également.

La J2 fonctionne dans une multitude de configurations et sur différents types de parcours. Au vent, elle est la voile de choix jusqu'à environ 18 nœuds de vitesse de vent réel ; mais elle est aussi très efficace dans les allures de semi-voile et de spot par 25 à 30 nœuds de vent, d'autant plus que les nouveaux foilers nécessitent de toute façon moins de surface et de pression que les Imoca plus conventionnels. Le J2 mesure entre 95 et 100 mètres carrés et est désormais coupé au maximum jusqu'au pont afin d'éviter une compensation de pression entre le côté au vent et le côté sous le vent. Le bas de la voile ne s'élève que vers la chute, car sinon il entrerait en contact avec les outriggers du mât de l'aile.

Mais elle a un inconvénient, qui s'est déjà manifesté sur trois navires dans les mers du Sud : "11th Hour Racing", "Holcim - PRB" et "Malizia - Seaexplorer". En cas de déchirure ou de perforation, il n'est pas possible de l'enrouler et de le couper comme le J3, même par vent fort. Les réparations sont donc généralement effectuées avec la voile à l'arrêt. Cela explique pourquoi la "11th Hour" a dû attendre plusieurs jours la bonne fenêtre météo pour poser un patch et s'est arrêtée bien plus au sud que ses concurrentes.

J3 - la sœur pas si petite que ça du J 2

Lorsque le J2 est trop grand ou cassé, les équipages de The Ocean Race passent rapidement au foc pour gros temps. Celui-ci est monté sur un étai amovible afin de faciliter les virements de bord ou les empannages avec le J2. Il ne mesure que la moitié de la surface de sa grande sœur, soit environ 50 mètres carrés. Comme il est encore plus plat que le J2 et qu'il produit moins de traînée, les foilers les plus performants naviguent avec le J3 dès 20 nœuds sur des parcours vent arrière ou de reaching inclinés.

Au portant, elle ne sort guère de la couverture de la grand-voile, mais même par vent faible ou moyen, elle joue un rôle important sur ce type de parcours : elle aide à combler l'espace entre le spi ou le code. En tant que double header, cette configuration est aujourd'hui incontournable, même dans la classe Imoca, notamment dans la The Ocean Race, car contrairement aux régates en solo, il y a ici plus de mains à disposition pour tirer le maximum des bateaux avec toute la panoplie.

J4 - la voile obligatoire qu'aucun skipper ne veut vraiment mettre.

Le foc de tempête est un triangle de toile à voile robuste et relativement minuscule, conçu pour encaisser les pires coups dans des conditions de vent extrêmes. Il peut arriver que les bateaux ne naviguent qu'avec le foc tempête dans des conditions apocalyptiques qu'ils préféreraient ne pas connaître, mais qui peuvent tout à fait se produire dans l'océan Austral, par exemple.

Lors de la The Ocean Race, le J4 a servi de foc de remplacement pendant une journée à bord du "11th Hour Racing", car le J2 et le J3 avaient tous deux des trous sur les supports de bastingage près du bas de la voile. Le foc de tempête a également été utilisé sur plusieurs bateaux lors du départ mouvementé de la course dans le détroit de Gibraltar.

Si l'on dit souvent que seules onze voiles sont autorisées pour toute la durée de The Ocean Race, cette façon de compter fait passer le J4 à la trappe. On peut faire comme ça, mais c'est trompeur. En effet, ce n'est pas parce que la toile est obligatoire qu'il faut la laisser de côté.

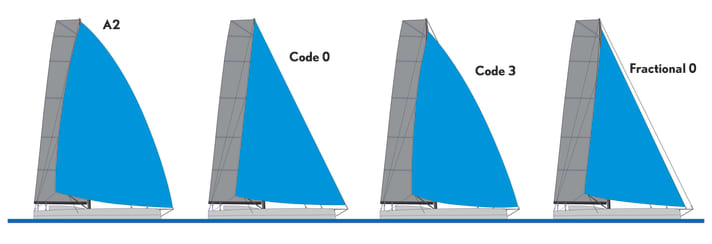

A2 - le "big blooper" des imocas

La seule voile de spi qui n'est pas montée sur un enrouleur est le "Topp-Spi" ou "Spi Max", plus correctement appelé A2. "A" signifie asymétrique, le 2 indique une coupe particulièrement ventrue, optimisée pour les parcours profonds et avec des épaules relativement larges. Il peut mesurer jusqu'à 400 mètres carrés et est relativement peu apprécié des skippers vendéens qui naviguent en solo, car il ne peut être empanné ou récupéré que de manière risquée lorsque le vent se lève rapidement. Pour le rendre maniable, on le fait naviguer dans un boyau de récupération.

Lors de la deuxième étape de The Ocean Race, entre le Cap-Vert et Le Cap, il s'est révélé être un game changer, car l'alizé du nord-est était perturbé et les calmes relativement étendus. Dès le départ, les bateaux qui l'avaient embarqué ont été visiblement avantagés. Seuls Kevin Escoffier ("Holcim - PRB") et Boris Herrmann ("Malizia - Seaexplorer") ont renoncé à l'emmener. Rétrospectivement, cela s'est avéré être une erreur, car ni l'A3 ni le Code Zero n'étaient des substituts adéquats lors des parcours VMG dans le vent léger.

Code Zero - le géant plat

Pour de nombreux propriétaires de yachts de croisière, le Code Zero est devenu une voile supplémentaire qui leur est chère - souvent la seule en dehors de la grand-voile et du génois. En effet, elle se déroule facilement et peut être utilisée aussi bien pour des parcours au près par vent faible que pour des parcours plus larges par grand vent.

C'est la même chose pour les Imoca, mais le Code Zero est plus spécialisé que polyvalent. Il est utilisé sur la drisse de tête, a une surface d'environ 300 mètres carrés et est composé d'une membrane très résistante, ce qui le rend très lourd - plus de 80 kilos. Enroulé, les navigateurs l'appellent parfois "Anaconda", car ils doivent le balancer sur le pont lorsqu'ils le récupèrent, comme s'il avait une vie propre. Et c'est ce qu'il fait lorsque le vent et la mer le font osciller.

Code 3 - le spi pour gros temps

Plus petit et plus plat que le A2, mais plus rond que le Code Zéro, c'est le Code 3, que l'on aurait autrefois appelé A3. Mais il s'est effectivement aplati entre-temps en raison du vent apparent de plus en plus vorace que produisent les foilers actuels en pleine vitesse, ce qui justifie le changement de

Mesure entre 220 et 250 mètres carrés, se manœuvre à la drisse fractionnaire et peut être enroulée pour être récupérée, ce qui la rend beaucoup plus maniable que l'A2. C'est la voile de choix dans les mers du Sud, lorsqu'un équipage parvient à se placer devant une dépression et à atteindre une vitesse maximale sur les caps dans une mer modérée et un vent moyen.

FR0 - le petit frère du code 0

Fait partie de la garde-robe des vents forts, c'est pourquoi elle est presque une voile obligatoire dans l'Océan Austral. Pas trop éloignée d'une J0, plus petite, et d'une C0, nettement plus grande. La voile de reaching pour le vent moyen - et plus que cela.

En tant que zéro fractionnaire, le FRO (prononcé : "Frouw") est placé sur la drisse fractionnaire et est toujours conduit sur un enrouleur au niveau du beaupré. Si l'A3 sort des ralingues ou tombe à l'eau, il peut reprendre sa fonction sur des parcours d'écoute spatiale par vent fort.

Les détails de chaque inventaire de voiles restent secrets

Voilà pour les voiles les plus importantes et les plus répandues aujourd'hui sur un Imoca. Il faut s'imaginer qu'il s'agit d'une boîte de vitesses, car la grand-voile avec ses trois ris et les voiles d'avant en partie complémentaires permettent de combiner une vingtaine de plans de navigation judicieux. En fait, la recherche de la meilleure configuration est un levier très important pour l'optimisation des bateaux en vue du Vendée Globe 2024. A cela s'ajoutent les possibilités de variation des foils, dont l'angle d'attaque et le degré d'allongement sont réglables.

L'énorme poussée de performance du "Biotherm" de Paul Meilhat montre le potentiel qu'il y a à découvrir. Il n'a jamais été le bateau le plus rapide dans l'Atlantique Sud lors de la deuxième étape, ce qui était probablement lié à une faiblesse structurelle qui devait être corrigée au Cap. Mais lors de la troisième étape, les Français ont constamment enregistré les meilleurs temps, alors qu'il s'agissait de réduire l'écart avec Kevin Escoffier.

Thomas Jullien, jaugeur de la classe Imoca, décrit ainsi la compétition pour les meilleures voiles : "De temps en temps, quelqu'un sort avec un design révolutionnaire, une 'arme miracle' à laquelle personne d'autre n'a pensé". Même s'il avait vu une telle voile, il serait tenu à la discrétion en tant qu'officiel. Les détails de chaque inventaire de voile restent confidentiels pour chaque équipe. "Il se peut que quelqu'un me demande de tamponner une voile folle, et il sera intéressant de voir si les voiles deviennent de plus en plus spéciales", spécule-t-il.

"Mais ce n'est pas de la magie. Plus on se spécialise dans une voile pour une condition donnée, moins elle est bonne dans d'autres conditions. Je ne pense pas que quelqu'un ait jusqu'à présent inventé une voile magique qui soit parfaite dans toutes les conditions. Cela dépend donc vraiment des conditions auxquelles les équipes s'attendent et à quel point elles veulent adapter leurs voiles à ces conditions. Ou à quel point ils définissent l'utilisation large, en termes de vitesse et d'angle du vent, afin de devoir changer moins souvent lorsque les conditions changent".

Dans tous les cas, il est clair que tout dommage à une voile importante comme la grand-voile ou le J2 limite les options pour le reste de la course. Et cela peut effectivement faire la différence entre la place et la victoire. Le J2 figure sur la liste de changement de nombreuses équipes à Itajaí. En se basant sur les voiles existantes, dix des douze toiles autorisées ont déjà été utilisées.

Comme l'équipe Malizia a dû débroussailler complètement le Code Zero au début de la troisième étape, Boris Herrmann le remplacera également. Cela fait le numéro 11 sur 12. Cela signifie que pour les étapes restantes jusqu'à Gênes, qui représentent 60% des points de classement possibles, une seule voile exactement pourra être mesurée en remplacement.

Et l'Océan Austral est encore long !