Faire du foil: Spécial foil : ce que vous devez savoir pour naviguer sur des ailes

On les entend à peine et on ne les voit que brièvement. Ils passent avec un léger sifflement et ne laissent qu'une trace discrète à la surface de l'eau avec leurs échasses filigranes. Celui qui maîtrise le dériveur filigrane en fibre de carbone Moth peut atteindre une vitesse de pointe de 30 nœuds - et ce avec un petit bateau de 3,30 mètres de long et de 35 kilos seulement. Dans aucune autre classe, le thème du foiling n'a eu un impact aussi impressionnant et durable que sur l'International Moth. En l'espace de quelques années, cette classe de construction à une main s'est presque entièrement métamorphosée, passant du planeur au foiler. Près de 5000 unités sont aujourd'hui enregistrées dans le monde, dont beaucoup sont des foilers, notamment tous les nouveaux bateaux.

Pour le championnat du monde de juillet 2017 au lac de Garde, 200 participants de plus de 20 nations s'étaient inscrits, et tous naviguaient sur des bateaux équipés de foils. Dès huit nœuds de vent, un navigateur de 80 kilos peut décoller avec un Moth moderne, c'est la règle d'or dans cette classe. La dérive et le safran sont des foils en T avec des ailes montées à l'horizontale. La profondeur du profil est réglable sur les deux foils. Le foil de gouvernail est réglé par la rotation de la barre franche, le foil principal sur la dérive par un capteur de résistance automatique.

Même si cela semble facile et en apesanteur : Faire du foil avec un Moth demande beaucoup de sensations et de pratique. Seul celui qui s'entraîne assidûment est "ready for take off" - et ne retombe pas immédiatement dans l'eau après chaque rafale. De nouvelles possibilités d'apprendre à "voler" s'offrent à nous, car des chantiers navals renommés comme Beneteau veulent produire en série des foilers au format yacht. Le Figaro 3 ( cliquez ici pour voir les photos du prototype ) des Français peut jeter un pont entre les professionnels et les amateurs, elle pourrait être un précurseur dans la construction de yachts en série. Mais elle montre aussi les limites de la physique. Jusqu'à présent, seuls les bateaux de régate réduits au strict minimum à tous points de vue profitent vraiment des foils - comme les catamarans hautes performances ou les dériveurs rapides et les bateaux de sport.

Pourtant, les foils vont contribuer à déterminer l'avenir de la voile. Nous expliquons dans les pages suivantes d'où vient cette tendance, comment fonctionne le vol et quels sont les modèles de foilers abordables pour les débutants.

Comment les bateaux ont appris à voler

L'engouement pour les foils et les voiliers "volants" ne fait que commencer. Pourtant, la technologie des ailes portantes, qui semble aujourd'hui encore étrangère, voire farfelue, à la plupart des navigateurs, a derrière elle une étonnante histoire de développement. Dès 1861, il y a donc plus de 150 ans, l'Anglais Thomas William Moy installe deux ailes fixes sous un sloop qu'il fait tirer par un attelage de chevaux le long d'un canal. Selon la tradition, la coque est alors entièrement soulevée hors de l'eau.

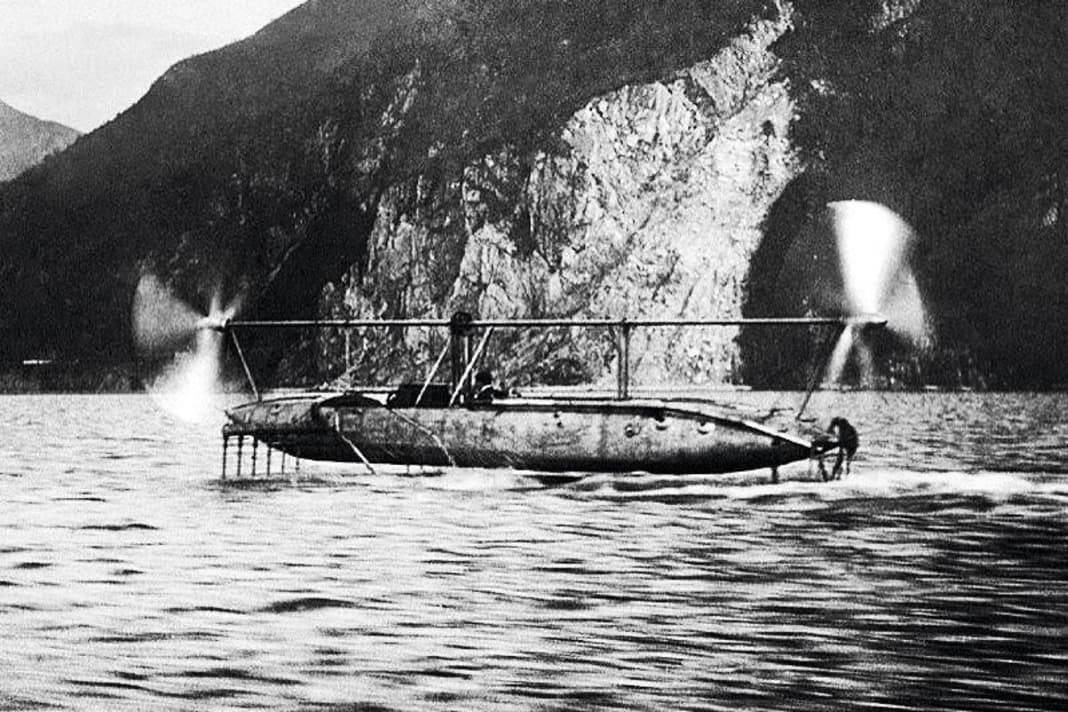

Cette invention révolutionnaire est suivie par toute une série de véhicules expérimentaux motorisés, souvent à vocation militaire. Sur le continent, Enrico Forlani est considéré comme l'un des pionniers. En 1906, le constructeur italien met au point le premier hydroptère à propulsion autonome. Sur le lac Majeur, il atteint une vitesse maximale de 38 nœuds, propulsé par un moteur. L'engin inspire ensuite l'inventeur américain Alexander Graham Bell pour la construction de son "HD-4", qui établit en 1919 un nouveau record mondial qui durera plus d'une décennie : 61,6 nœuds.

La première utilisation connue d'hydrofoils sur des voiliers remonte à 1938. Les Américains Robert Gilruth et Bill Carl se construisent un petit catamaran de 3,65 mètres de long avec une grande aile en forme de V fixée à une structure sous l'eau. Le bateau peut déjà décoller avec seulement cinq nœuds de vent et atteint tout de même une vitesse de douze nœuds - une sensation à l'époque. Avec le véhicule expérimental "Monitor", Gordon Baker va encore plus loin. Même l'US Navy participe au développement de la construction. Le monocoque dispose de foils en échelle montés sur le côté. Plus tard, transformé du gréement traditionnel en deux voiles à ailes rigides, le "Monitor" établit un record de 30,4 nœuds pour les embarcations à voile, ce qui semble encore respectable aujourd'hui.

Le Français Éric Tabarly joue un rôle important dans le développement de foils pour les voiliers. En 1976, il transforme une coque de Tornado en un petit trimaran et construit des ailes pour les flotteurs latéraux ainsi que pour le gouvernail. Tabarly expérimente minutieusement différents foils, profondeurs de profil et réglages et transpose ensuite son expérience à la construction du premier véritable foiler de haute mer, le trimaran "Paul Ricard". En 1980, Tabarly pulvérise le record transatlantique de la goélette "Atlantic" datant de 1905. Le "Paul Ricard" n'a mis que dix jours et cinq heures pour effectuer le trajet.

Son compatriote Alain Thébault a pris une part similaire au développement de Tabarly avec le triple foiler "Hydroptère". Basé sur le concept du "Paul Ricard", le trimaran construit en 2005 est fortement modifié à plusieurs reprises et la technologie est encore affinée. En 2009, "Hydroptère" établit deux records : 51,36 nœuds de moyenne sur 500 mètres et 50,17 nœuds sur le mille marin. De plus, les férus de vitesse français franchissent pour la première fois la barre incroyable des 100 kilomètres par heure. L'"Hydroptère" est ainsi le voilier le plus rapide du monde.

Cependant, les records des Français ne durent pas longtemps. Après une décennie de recherche et de développement, l'Australien Paul Larson a établi en novembre 2011 un nouveau record mondial avec le "Sailrocket 2", qui n'a jamais été battu. En Namibie, cette voile asymétrique conçue exclusivement pour battre des records de vitesse atteint une vitesse vertigineuse de 65,45 nœuds sur une distance de 500 mètres, avec des pointes à 68,01 nœuds. Dans des conditions idéales, Larson estime qu'il est possible de dépasser les 70 nœuds. Si l'on considère à quel point le potentiel des chasseurs de records sur ailes s'est développé tôt et de manière tumultueuse, le transfert de la technique dans la construction en série a été relativement long. Le précurseur a été la classe International Moth. Après quelques prototypes créés en Australie à la fin des années 90, Fastacraft et plus tard Bladerider ont proposé les premières mottes sur foils. D'abord controversés, ils ont déclenché un véritable boom peu de temps après leur lancement sur le marché - et sont considérés comme les précurseurs de la tendance actuelle des foils.

Comment fonctionne le foil : La lutte entre la flottabilité et la résistance

La Coupe de l'America 2017 l'a montré : les courses avec un temps de vol de 100 pour cent sont depuis longtemps une réalité. Les cuppers peuvent sans aucun doute être considérés comme les voiliers les plus sophistiqués de tous les temps. Mais le transfert de technologie des cuppers vers la production en série sera faible, car leur distance par rapport à tout ce qui est conventionnel et qui flotte est trop grande - et les solutions qui permettent de manipuler les bolides sont trop spécialisées.

Alors que dans la construction de bateaux, les acquis modernes de la voile sont volontiers, rapidement et souvent inutilement repris - il suffit de penser aux quilles d'aile ou aux bords de fuite -, les foils ne peuvent pas être adaptés sans autre.

Même le constructeur Hugh Welbourn, l'un des plus ardents défenseurs de la technique des ailes en tant qu'inventeur du Dynamic Stability System (DSS), reconnaît sans ambages les limites de la faisabilité : "Un foil génère davantage de moment de redressement et donc des charges nettement plus élevées dans la coque et le gréement", explique le Britannique. Pour compenser ces charges, il faudrait intégrer des renforts structurels complexes dans le bateau. De ce fait, et à cause du profilé inséré dans la coque, on perdrait beaucoup de place sous le pont. De plus, les coûts seraient nettement plus élevés que pour un bateau sans foils. "Rien que pour cette raison, l'utilisation sur des yachts normaux est très discutable".

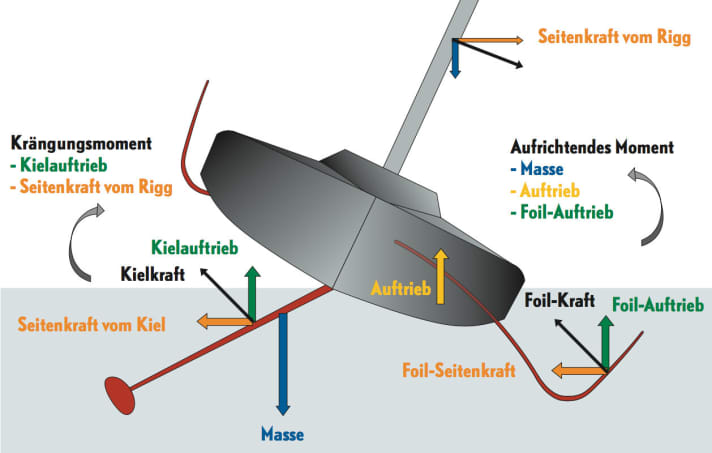

Un effort considérable : Sur un Open 60 de dernière génération, de nombreuses forces se combinent. Le foil sous le vent et la quille déployée génèrent tous deux une portance dynamique (flèches vertes).

A une vitesse de 20 nœuds, les appendices de la coque génèrent ensemble jusqu'à six tonnes de lift - soit environ 75 pour cent du poids total du yacht.

Différents types de foils entrent en ligne de compte pour les monocoques modernes. Les bateaux à quille de cantonnement, comme l'Imoca Open 60 du Vendée Globe, ont besoin d'un foil qui non seulement produit de la portance, mais qui empêche aussi la dérive latérale, car la quille déployée ne peut pas assumer cette tâche. Les foils coudés à l'extrémité produisent les deux, le lift et le guidage latéral.

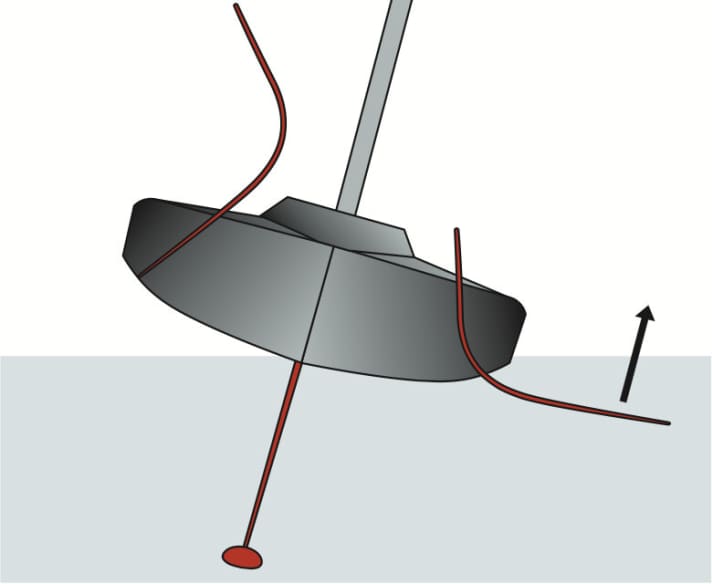

Mais si le bateau a une quille fixe bien profilée ou une dérive supplémentaire, la dérive est déjà suffisamment minimisée par ce biais. Un foil DSS droit est alors suffisant. Il produit beaucoup de portance et moins de traînée, car la surface totale est plus petite que celle d'un foil en L. Il n'y a donc pas de risque d'endommager le foil.

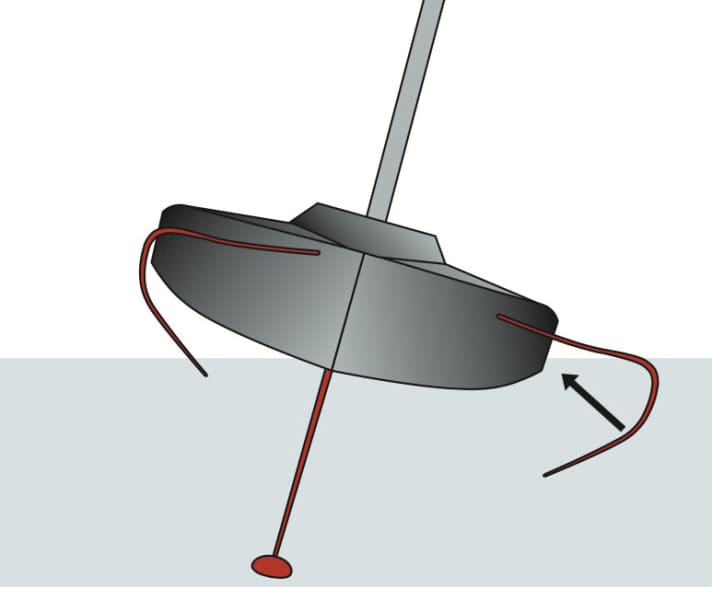

Les Tip-Down ou Chistera-Foils, tels qu'ils sont désormais utilisés sur la nouvelle Figaro 3, offrent un compromis. Les ailes courbées vers le bas et vers l'intérieur génèrent, comme les foils en L, une portance verticale et en même temps une force contre la dérive. Dans le cas du Figaro, l'aileron de la quille fixe peut donc être très fin. L'avantage des foils chistera : si le bateau navigue à la verticale par vent faible, la surface mouillée au niveau du foil reste faible et la résistance dans l'eau est moins importante qu'avec des foils DSS ou L.

Les catamarans de la Cup sont ce qu'on appelle des foilers à trois points. Ils "tiennent" pour ainsi dire sur trois pieds, sur l'aile en forme de L ou de Z sous le vent et sur les deux plus petits foils au niveau des safrans. L'aile au vent est à chaque fois rattrapée, non seulement parce que c'est avantageux d'un point de vue hydrodynamique, mais aussi parce que les règles de la Coupe l'imposent. Les deux foils ne peuvent être abaissés que pendant les manœuvres et pour une durée maximale de 15 secondes. Cette situation exige de la part des équipes un travail d'équipe parfaitement coordonné et un timing précis.

Ce mode de fonctionnement n'est pas adapté à la vie quotidienne et aux masses. C'est pourquoi les fabricants de catamarans et de trimarans s'orientent désormais vers des foilers à quatre points pour une plus large clientèle ; les quatre appendices de la coque restent abaissés en permanence. Bien sûr, quatre ailes produisent plus de résistance dans l'eau que trois, mais la position de vol est plus stable et le passage de la barre est plus facile lors des manœuvres. Par rapport aux multicoques, le développement des monocoques à foils est compliqué par une composante : la gîte. Contrairement aux kats et aux tris, qui présentent une stabilité dimensionnelle suffisante en raison de leur largeur, le monocoque nécessite un moment de redressement nettement plus important pour ne pas chavirer. La force latérale est contrebalancée par le lest de la quille, le lest d'eau ou le poids de l'équipage sur la tranche haute. Des kilos, donc, qui sont en fait la dernière chose dont on puisse avoir besoin pour voler.

En utilisant les foils comme levier sous le vent, il est possible de soutenir le moment de redressement, mais pas de neutraliser complètement la force de gravité. C'est pourquoi les grands monocoques ne pourront pas décoller complètement de sitôt. Pour les monos, la règle est la suivante, du moins dans un avenir proche : oui au foil, non au vol.

Trois petits foilers pour tout le monde

Les foilers high-tech pour une personne sont disponibles à partir d'environ 10 000 euros. Nous avons testé trois foilers pour tout le monde. Voici les caractéristiques techniques et les premières impressions de test. Le rapport de test complet est disponible à télécharger ici.

White Formula Whisper

- La silhouette de la grand-voile ressemble aux mâts rigides des ailes de cupper, mais elle est conventionnellement fabriquée en film plastique.

- Le foc, qui ne mesure que trois mètres carrés, est monté sur un rail autovideur. Un gennaker peut être utilisé en complément

- Le catamaran peut être navigué avec un trapèze simple ou double, mais les débutants peuvent aussi se contenter de faire du surf.

- Les segments avant du flotteur ont des parois fines et ne doivent pas être foulés en cas de chavirement, car ils se briseraient.

- Le réglage de la hauteur se trouve directement derrière les dérives et est remonté en même temps qu'elles. Ainsi, le catamaran est plus facile à mettre à l'eau

- Les coques et les beams sont laminés en tant qu'unité. Cela permet de réduire le poids et d'augmenter la rigidité, ce qui est important.

Caractéristiques techniques du "White Formula Whisper

Longueur de la coque : 5,40 m

largeur : 2,30 m

Poids : 110 kg

Grande voile : 12,6 m².

Foc : 3,0 qm

Gennaker : 16,0 m².

Nombre de pièces : 50

Prix prêt à naviguer : 25 500

Waszp

Emprunté aux véliplanchistes, le wishbone facilite le changement de côté lors des manœuvres. Le pilote a plus de place et peut se faufiler sous le bas de l'aile.

- Le mât est libre, sans haubans. Le risque de blessure en cas de chute par-dessus la proue est ainsi réduit.

- Les ailes peuvent être relevées à la verticale à terre, le bateau ne fait alors plus qu'un mètre de large.

- La coque est plus large au niveau de la ligne de flottaison et a plus de portance que la motte. La navigation en mode déplacement est plus stable

- On navigue sans trapèze, mais le pilote est assis sur l'aile loin à l'extérieur et peut en plus sortir.

- Le gouvernail et la dérive peuvent être remontés pour la mise à l'eau, ce qui facilite grandement la mise à l'eau.

- Comme sur le modèle réel, une sonde à l'avant détecte la hauteur par rapport à la ligne de flottaison et régule automatiquement la flottabilité au niveau du T-Foil.

Données techniques "Waszp

Longueur de la coque : 3,35 m

largeur : 2,25 m

Poids : 48 kg

Grande voile : 6,9 ou 8,2 m².

Nombre de pièces : env. 360

Prix prêt à naviguer : 10 350

iFly 15

- La grand-voile en deux tailles correspond au niveau de développement élevé du catamaran de classe A avec sa finition sur le trampoline.

- Les coques sont fabriquées en sandwich de carbone. La plateforme se démonte pour le transport

- Le système de contrôle de l'altitude est le même que celui du Waszp et du Motte, y compris le palpeur à l'avant.

- Les dérives peuvent être décrochées du système de contrôle de hauteur, elles sont rattrapables. Le cata navigue alors comme un non-foiler

- Le catamaran est conçu pour un trapèze seul, mais peut également être navigué à deux avec un poids total d'équipage jusqu'à 140 kilogrammes.

- Le trampoline est conçu en double couche, toutes les suspentes se trouvent dans l'espace intermédiaire. De plus, il génère une portance

Données techniques "iFly 15

Longueur de la coque : 3,35 m x 4,63 m

largeur : 2,55 m

Poids : 90 kg

Grande voile : 12,5 ou 14,9 m².

Nombre de pièces : 14

Prix prêt à naviguer : 26 980

Avenir ou esprit du temps ? Ce qui plaide pour et contre la construction de foilers en série

Pro :

- Sensation : Il n'y a guère de choses plus impressionnantes. Lorsqu'un bateau ne se déplace plus sur l'eau ou ne glisse plus, mais qu'il vole littéralement au-dessus des vagues comme s'il était soulevé par une main invisible, on découvre une nouvelle façon de naviguer - et on compte sans aucun doute parmi les précurseurs.

- Speed : L'utilisation de foils s'accompagne dans la plupart des cas d'une augmentation significative des performances, notamment sur les catamarans de sport et les dériveurs, qui atteignent ainsi des niveaux jusqu'alors insoupçonnés.

- l'innovation : Ceux qui s'intéressent à la technique et à la physique trouveront sur les nouveaux bateaux de nombreuses occupations intellectuelles et des échanges animés avec leurs camarades de classe. Les foilers sont généralement des bricoleurs, toujours à la recherche d'améliorations.

- la stabilité : Sur les monocoques, les foils DSS peuvent aider à stabiliser le bateau dans la houle grâce à leur flottabilité sous le vent. Toutefois, cela ne s'applique pas à toutes les constructions.

Contre :

- Complexité : Les foils produisent d'énormes forces de portance. Pour que ces forces puissent être transposées efficacement, la coque, le pont et même le gréement doivent être massivement renforcés. Cela augmente le coût de la construction ainsi que le poids.

- Coûts :La forme et la construction des ailes sont extrêmement exigeantes. Même si l'on n'apportait par ailleurs que peu de modifications à un bateau, le prix serait au moins 20 % plus élevé.

- Utilité : Les foils augmentent l'effort de manipulation. Leur utilisation demande du temps et de l'expérience. De plus, leur action est généralement optimisée pour des caps et des fenêtres de vent spécifiques. Or, les yachts de haute mer doivent fonctionner de manière similaire dans toutes les conditions.

- l'espace nécessaire : Les ailes doivent pouvoir être rentrées et sorties pour permettre l'accostage au port. Les guides et les fixations sous le pont sont si nombreux que l'espace utilisable serait massivement réduit précisément dans la zone du salon - un non-sens pour les yachts de tourisme.

- Risque de collision : Le risque de collision avec un objet flottant ou avec un autre bateau est plus élevé lorsque les foils sont déployés. Même lorsqu'ils sont rétractés, ils dépassent encore de la coque. Lors d'une navigation longitudinale, cela rend l'amarrage plus difficile, mais aussi la montée à bord.

Galerie de photos : Voile-volant en action

Lorsque les foilers sortent de l'eau, les images deviennent spectaculaires. Sur les kats, il suffit généralement d'un mauvais mouvement de barre pour que les bolides de course replongent dans l'eau à pleine vitesse - ce qui peut s'avérer mortel pour les équipages des grands kats de régate. Nous avons rassemblé quelques scènes spectaculaires de foil dans une galerie.