Le développement technique des radars de plaisance a fait un bond en avant ces dernières années. Les appareils modernes sont moins gourmands en énergie et produisent moins de radiations que les générations précédentes. Ils fournissent en outre des représentations détaillées même avec des antennes de taille modérée. A cela s'ajoutent des fonctions supplémentaires innovantes, comme le radar Doppler, qui détecte automatiquement les cibles qui s'approchent et les met en évidence par des couleurs.

C'est aussi intéressant :

De nombreux paramètres qui devaient auparavant être ajustés manuellement sont désormais présélectionnés automatiquement par les installations modernes. Néanmoins, il faut un peu de pratique pour s'orienter sur l'image radar. En effet, en raison de leur principe de fonctionnement particulier et des compromis techniques, les radars de plaisance fournissent parfois une image assez particulière de l'environnement. Le navigateur à bord doit se familiariser avec ces particularités et les erreurs typiques de représentation.

Un radar n'est pas un appareil à rayons X

L'un des principaux avantages du radar est de ne pas devoir manœuvrer à l'aveugle par temps incertain. Mais la transparence a ses limites. En effet, le principe de fonctionnement d'un radar est basé sur la réflexion des signaux émis. Tout ce qui est en mesure de renvoyer les signaux constitue un mur impénétrable pour le radar.

C'est pourquoi, par exemple, les surfaces terrestres situées derrière une côte surélevée apparaissent comme des surfaces d'eau. Le radar ne reçoit aucun signal de cette zone, il n'y a donc rien de ce point de vue. La plupart du temps, les côtes ne sont donc représentées que par des bandes étroites. Le même problème se pose pour les courbes et les creux dans le cours d'un fleuve ou d'une côte.

Les installations à bord dans la zone de rayonnement du radar peuvent également créer des angles morts, comme le profil du mât. La direction et l'étendue de ces ombres doivent être prises en compte lors de l'analyse de l'image radar.

Champ de vision, cibles, filtres

Bonnes et mauvaises cibles

La clarté de l'image radar d'une cible - c'est-à-dire la taille de l'écho et l'intensité du signal - dépend de ses propriétés de réflexion. Le matériau et la taille de la surface réfléchissante jouent ici un rôle décisif. Les matériaux conducteurs comme les métaux sont plus réfléchissants que le bois ou le plastique, y compris le PRV. Ainsi, une tonne d'acier fournit un écho plus net qu'une douve en bois.

De plus, les grandes cibles sont capables de réfléchir une grande partie de l'énergie émise. D'autant plus que l'écho se disperse de plus en plus avec la distance. Ainsi, un énorme porte-conteneurs est difficilement repérable au radar, tandis que les yachts situés à une certaine distance ne produisent que des échos relativement faibles compte tenu de leur faible hauteur de franc-bord. A cela s'ajoute l'angle de la surface de réflexion. Pour être détectés, les signaux radar doivent être réfléchis en direction de l'antenne émettrice.

Cela suppose une surface réfléchissante aussi verticale que possible. C'est pourquoi les plages plates ne sont parfois pas détectées, mais seulement les dunes ou les digues situées derrière. Les pentes dévient les signaux radar dans d'autres directions. Les arrondis provoquent une dispersion.

Ces relations limitent également la rétroréflexion des gréements en aluminium : Ils sont généralement arrondis sur le bord d'attaque, tandis qu'ils sont recouverts par la grand-voile à l'arrière. Il ne reste donc plus que les côtés comme surface de rétroréflexion efficace - mais seulement si le mât est vertical.

Dans un réflecteur radar, en revanche, des miroirs assurent un retour dans la direction initiale grâce à une réflexion multiple. Pour obtenir un écho clair, il faut toutefois disposer de miroirs suffisamment grands.

Sortir de la neige

En même temps, le radar détecte bien des choses qui ne doivent pas être représentées. Il s'agit ici de l'influence des perturbations. Pour obtenir une image radar utilisable, il faut d'abord adapter la sensibilité aux conditions existantes. C'est ce que l'on appelle le gain, que l'on appelle "gain" sur la plupart des appareils.

Ce gain se traduit par un nombre croissant d'affichages d'échos lorsque l'on augmente le réglage du gain. L'augmentation de la sensibilité permet de détecter de plus en plus d'échos parasites. A un moment donné, ceux-ci risquent de se superposer à l'image radar. On parle alors de neige, car la représentation rappelle une épaisse congère de neige. Si le réglage du gain est à nouveau réduit, les perturbations disparaissent peu à peu de l'écran.

Tout l'art consiste à trouver un réglage qui, d'une part, provoque le moins de perturbations possible et, d'autre part, permette encore de détecter les cibles faiblement réfléchissantes. Cela demande un peu de doigté. Le réglage doit également être contrôlé régulièrement.

Sur certains appareils, on trouve en outre une possibilité de réglage du gain de couleur (CG). Il n'a toutefois rien à voir avec la sensibilité. Il s'agit ici de déterminer dans quelle mesure les différences d'intensité du signal sont mises en évidence, par exemple sous la forme de dégradés de couleurs correspondants.

Houle sur l'image radar

L'eau qui nous entoure offre également une surface conductrice. Les vagues proches, en particulier, se trouvent souvent dans un bon angle pour une réflexion et peuvent en outre renvoyer suffisamment d'énergie pour une détection. Il en résulte de nombreux échos parasites dans l'environnement proche du bateau.

C'est ici qu'intervient ce que l'on appelle l'opacité de la mer - généralement désignée par "Sea Clutter" du côté de l'appareil. L'abréviation STC pour "Sensitivity Time Control" est également utilisée. Pour simplifier, cela signifie que les échos de signaux qui ont voyagé longtemps et donc parcouru de grandes distances sont amplifiés. En revanche, les échos provenant de cibles proches avec un temps de propagation court sont affaiblis. Toutefois, d'autres cibles proches faibles peuvent également être affectées par cette atténuation - par exemple les bateaux en bois ou en fibre de verre. En cas de forte houle, elles peuvent ne plus être perçues par les navires équipés d'un filtre de houle à réglage élevé.

Modes de fonctionnement en cas de pluie, de mer et de trafic maritime

Radar en cas de pluie

Une averse dense constitue une barrière presque impénétrable pour un radar à bande X classique. Les fronts de mauvais temps qui s'annoncent sont donc bien visibles au radar. Cependant, le mur d'eau masque tout ce qui se trouve à l'intérieur et à l'arrière.

L'opacité de la pluie, souvent désignée par "Rain Clutter", permet de remédier à cette situation. On rencontre aussi parfois l'abréviation FTC pour "Fast Time Constant". Il s'agit ici, pour simplifier, de repérer des variations significatives dans les signaux d'écho reçus. Les échos qui fournissent tous un signal presque constant sont atténués ou régulés. En effet, chaque goutte de pluie réfléchit aussi bien ou aussi mal que ses voisines.

En augmentant le filtre pluie, le seuil de tolérance pour distinguer les échos est globalement plus élevé. Et comme la pluie ne présente pas de propriétés de réflexion particulièrement bonnes, le filtre peut également être victime d'autres cibles peu réfléchissantes. Les yachts naviguent donc parfois "sous le radar", même lorsqu'il pleut.

Les radars adaptatifs modernes proposent généralement une fonction automatique pour les réglages mentionnés ci-dessus. Grâce à une évaluation sophistiquée des cibles, ils sont en mesure d'identifier les caractéristiques des représentations erronées typiques et d'adapter automatiquement les réglages concernés.

Dans la pratique, rien n'empêche de se contenter du réglage automatique pour commencer. Toutefois, pour ne pas passer à côté de cibles faibles, il convient de comparer régulièrement la représentation radar avec des réglages différents. Pour cela, il est utile de procéder à des ajustements occasionnels.

Le bon modus operandi

Les installations actuelles proposent en outre différents modes de fonctionnement afin d'adapter la configuration de l'appareil à certaines situations et tâches. Ceux-ci peuvent se référer à l'environnement, comme les passages en mer ("offshore"), les zones côtières ("coastal") ou dans le port ("harbour"). S'y ajoutent des modes de fonctionnement axés sur des types de cibles spécifiques, comme la reconnaissance de signaux marins ("Buoy"), d'oiseaux ("Birds") ou de phénomènes météorologiques ("Weather").

Le mode Offshore se base sur un certain degré de réflexion de la mer, tandis que le mode Port prend en compte les réflexions correspondantes de la terre. Le mode bouée est quant à lui optimisé pour la détection de petites cibles, tandis que les modes Birds et Weather sont conçus pour les caractéristiques de réflexion typiques des nuées d'oiseaux ou des précipitations. Le premier mode est particulièrement intéressant pour les pêcheurs.

Les modes de fonctionnement dépendent du scanner radar. Pour cela, il faut un récepteur adaptatif avec, en plus, une haute résolution et parfois une fonction Doppler. En outre, le logiciel de l'écran doit prendre en charge ces fonctions.

Suivez le nez

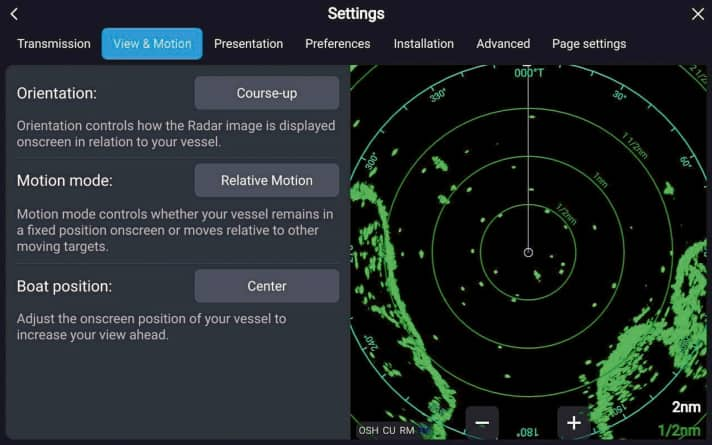

Si l'écran multifonctionnel (MFD) utilisé a accès aux données d'une boussole électronique, il est également possible de varier l'orientation de l'image radar. La norme consiste en une représentation orientée vers la droite, également appelée "Head Up" (HU). Dans ce cas, le trait de l'image radar est toujours orienté verticalement vers le haut, ce qui correspond à la direction de la proue du yacht. Cela facilite la prévention des collisions, car l'orientation équivaut à la perspective d'une vigie sur le pont : qui s'approche de bâbord, qui de tribord, qui est en train de dépasser, de qui se rapproche-t-on ?

L'inconvénient est que l'image radar se brouille légèrement en cas d'imprécision du pilotage. En effet, lorsque la proue oscille, l'image radar se déplace constamment. Le réglage "Course Up" (CU) offre une bonne alternative. Dans ce cas, l'image radar est orientée vers la direction de navigation visée (cap de consigne) - avec l'avantage d'être stabilisée dans une perspective comparable.

Cela suppose un indicateur de direction électronique, ce qui est également valable pour une représentation orientée vers le nord. North Up (NP) facilite la comparaison avec la carte marine lors de la navigation sous radar.

Indépendamment de l'orientation, le radar fournit en principe une représentation relative, appelée "Relative Motion" (RM). Le "True Motion" (TM) nécessiterait un système global approprié. En d'autres termes, le mouvement des échos sur l'écran tient compte du mouvement de son propre yacht dans le cas de la RM. L'antenne se déplace en effet avec lui. Les cibles fixes, comme les signaux marins, se déplacent donc à l'écran parallèlement au trait de côte, à la vitesse du propre yacht.

Cela correspond à nouveau à la perspective d'une vigie dans le cockpit. Et comme pour la vigie, tout relèvement vertical au radar implique un risque de collision. Il y a toujours un risque de collision lorsqu'un écho se déplace vers le centre de la représentation radar, où se trouve notre antenne.

Localisation par radar

Outre la prévention des collisions, le radar permet également de déterminer la position exacte d'un objet. Pour ce faire, il détermine le gisement et la distance par rapport à des objets dont la position est connue. Il en résulte des lignes de position qui peuvent être reportées sur la carte marine.

Les relèvements peuvent être mesurés à l'aide du curseur ou de la règle de relèvement électronique, qui porte l'abréviation EBL pour "Electronic Bearing Lineal". La possibilité de reporter directement la valeur en degrés affichée sur la carte dépend toujours de la direction de référence. Si elle est suivie d'un R pour "relative", il s'agit d'un relèvement latéral auquel il faut encore ajouter le cap appliqué.

Certains appareils mesurent également les relèvements latéraux en demi-cercles - la valeur en degrés est alors suivie d'un P pour "Portside" (bâbord) ou d'un S pour "Starboard" (tribord).

Alors que les relèvements latéraux sont réalisables sur n'importe quel appareil, les valeurs liées au nord nécessitent une boussole électronique connectée. La valeur de relèvement est alors suivie d'un T pour "true" ou d'un M pour "magnetic". Pour une ligne de repère, nous avons toujours besoin d'un relèvement à droite (true). Cela présuppose à nouveau que le compas a été calibré pour connaître la déviation dépendant du cap (Abl). En outre, le système doit disposer des données de localisation correspondantes pour prendre en compte la déclinaison en fonction du lieu (MW).

Les mesures de distance à l'aide de l'anneau de distance variable VRM ("Variable Range Marker") sont plus simples. Il est possible de créer directement une ligne de repère circulaire dans le rayon de la valeur mesurée.

Surveillance électronique

Pour faciliter la prévention des collisions, de nombreux radars proposent un suivi automatisé des cibles, sous la forme de la fonction MARPA (Mini Automatic Radar Plotting Aid). Lorsqu'un écho est marqué comme cible MARPA, le radar calcule le CPA (Closest Point of Approach) et le temps de réaction TCPA (Time to Closest Point of Approach).

La plupart du temps, le vecteur de mouvement de la cible est également affiché sur l'image radar. Le navigateur peut également consulter certaines données de mouvement telles que le cap et la vitesse sur le fond (COG/SOG). En outre, une liste de cibles permet de trier les cibles marquées en fonction de leur distance ou de leur dangerosité.

L'utilisation de la MARPA requiert également un capteur de direction électronique connecté ainsi qu'un MFD qui supporte cette fonction. Il est souvent possible de régler une alarme de proximité si une cible MARPA risque de passer en dessous d'une certaine distance minimale.

Les zones d'alarme librement définissables, appelées Guard Zones, constituent également une fonction logicielle. Elles peuvent être placées à une certaine distance et dans une direction définie autour de son propre navire. Si une cible pénètre dans la zone, une alarme est émise.

Faire tout simplement

Pour s'entraîner, il est conseillé d'essayer les fonctions radar par bonne visibilité. Il n'est pas possible de changer quoi que ce soit de fondamental si la fonction automatique est ensuite réactivée. L'essai permet de se familiariser avec les menus et les particularités, de sorte que le système peut être d'une grande aide en cas de mauvaise visibilité.

Instructions : comment accéder aux fonctions de filtrage

Alors que les radars autonomes disposent d'un bouton pour tous les réglages importants, les écrans multifonctions (MFD), qui servent également de traceurs de cartes, nécessitent de naviguer dans le menu. Selon l'appareil, il faut prendre différentes directions. De plus, les dénominations diffèrent.

Pour éviter toute irritation due à des traductions créatives, il est préférable de se familiariser tout de suite avec le guidage par menu en anglais. Nous retraçons ci-dessous l'appel des principales fonctions de filtrage sur les systèmes courants. Si votre propre produit n'en fait pas partie, le mode d'emploi peut vous aider.

MFD Raymarine avec système d'exploitation Lighthouse actuel (par exemple de la gamme Axiom)

Il y a deux façons d'accéder aux filtres : soit taper en haut à droite sur les trois traits horizontaux (menu) et sélectionner ensuite "Adjust sensitivity". Ou bien cliquer en bas à gauche sur les curseurs stylisés. Apparaissent alors en haut à droite "G" pour "Gain", "R" pour "Rain" et "S" pour "Sea". En appuyant sur la lettre concernée, on ouvre un curseur pour le réglage. Il est également possible d'activer la fonction "Auto" en cochant la case correspondante. Sur les anciens MFD de la série E, il faut appuyer sur la touche programmable correspondante ("Gain") pour accéder aux fonctions susmentionnées.

Derniers MFD Garmin de la série GPSMAP

Dans l'application radar, des icônes s'affichent sur le bord gauche de l'écran pour le "gain", le "bruit de mer" et le "bruit de pluie", et indiquent également le pourcentage correspondant. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour modifier le réglage correspondant. Il est également possible d'accéder aux fonctions en cliquant sur "Options" en bas à droite de l'écran.

Zeus-MFDs de B&G

Pour ces appareils aussi, il existe des icônes avec des pourcentages. Elles se trouvent en haut à droite de l'image, à nouveau désignées par "G" pour "Gain", "R" pour "Rain Clutter" et "S" pour "Sea Clutter ". Autres : Une image analogue se présente avec les MFD Simrad actuels (par exemple de la série NSO). Sur un MFD Furuno-TZ-Touch3, il faut en revanche ouvrir le menu pop-up (cliquer sur l'écran) et sélectionner "Paramètres radar".