Navigation: Garder une vue d'ensemble grâce à l'AIS - ce qui est important pour l'utilisation de l'appareil

Sven M. Rutter

· 02.10.2025

- Entrer directement en contact

- Caprices de donateurs et questions de statut

- Tirer davantage de l'annonce

- Une meilleure vue d'ensemble grâce aux fonctions de filtrage

- Détecter rapidement les approches

- Garder ses amis à l'œil

- Remettre en question les données

- Considérer la portée et l'actualité

- Ne pas se laisser irriter

- Intervalles de mise à jour des rapports de position AIS

Quand est-ce qu'il y aura enfin une brèche ? Cette question peut mettre les nerfs à rude épreuve lors de la traversée de zones de séparation de trafic et d'autres voies de navigation très fréquentées. D'autant plus qu'il est difficile d'avoir une vue d'ensemble de la circulation depuis le cockpit d'un voilier, surtout lorsque la mer est agitée.

Autrefois, on plaçait la vigie dans le "nid de pie" en haut du mât pour avoir une meilleure vision. Aujourd'hui, on peut obtenir un effet similaire en plaçant une antenne VHF au sommet du mât pour recevoir les signaux AIS. Le système d'identification automatique des navires (AIS) permet de garder une vue d'ensemble et d'évaluer correctement les situations.

C'est aussi intéressant :

Cela s'applique non seulement à la traversée, mais aussi à l'entrée dans le chenal, à l'approche de ports à fort trafic, aux virages et autres endroits sans visibilité, ainsi qu'en cas de visibilité réduite. Les informations détaillées sur les navires facilitent également l'anticipation afin d'éviter une approche dangereuse. A cela s'ajoute le contrôle des navires dont les feux ne sont pas clairs ou dont les échos radars sont difficiles à interpréter.

Le gain de sécurité qui en résulte et la simplicité d'utilisation ont permis à l'AIS de se répandre rapidement dans la navigation de plaisance. Mais l'AIS peut faire bien plus que d'afficher un "film de navigation" sur l'écran. Celui qui sait utiliser les multiples informations ainsi que les fonctions de filtrage et d'alarme obtient une aide précieuse dans de nombreuses situations quotidiennes. Comme son nom l'indique, l'AIS doit en premier lieu servir à identifier clairement les navires. Pour ce faire, les bateaux équipés d'un émetteur-récepteur AIS (émetteur-récepteur combiné) émettent à intervalles réguliers des messages codés sur les fréquences VHF maritimes. Ces messages contiennent, entre autres, leur nom, leur indicatif d'appel, le type de navire et leurs dimensions.

dimensions.

Entrer directement en contact

Le numéro MMSI est transmis comme identifiant de l'expéditeur à chaque message. Cette "Mobil Maritime Service Identity" permet - comme pour un numéro de téléphone - de contacter directement un autre navire par ASN (Appel Sélectif Numérique). Si quelqu'un menace de s'approcher trop près, il suffit donc de l'appeler.

Si l'installation radio maritime, l'appareil AIS et le traceur sont compatibles et interconnectés, un tel appel peut être lancé par un simple clic sur le symbole AIS du traceur - une fonctionnalité appréciable, en particulier lorsqu'il faut aller vite. Essayez-le simplement avec un yacht ami.

Caprices de donateurs et questions de statut

Outre les informations d'identification, appelées données statiques du navire, les bateaux participants transmettent leurs données de navigation. Ces rapports de position comprennent la position actuelle, l'état de la navigation ainsi que le cap et la vitesse sur le fond - généralement abrégés en COG pour "Course over Ground" et SOG pour "Speed over Ground".

S'y ajoutent éventuellement le cap, abrégé HDG pour "Heading", et le taux de giration, abrégé ROT pour "Rate of Turn". La position, le COG et le SOG proviennent du système de navigation par satellite, en abrégé GNSS (Global Navigation Satellite System), du navire émetteur. Pour HDG et ROT, des capteurs spéciaux sont nécessaires, par exemple un capteur de direction électronique (compas, éventuellement complété par un gyroscope). Le statut de navigation est généralement défini manuellement. Seuls les systèmes de ponts intégrés complexes permettent d'envoyer un message d'état automatique à l'AIS.

Toutefois, les bateaux de plaisance n'envoient que rarement des informations sur le HDG et le ROT, faute de sondeurs adaptés. De plus, ces sondes ne sont pas toujours correctement calibrées sur les yachts. Leurs données sont donc à prendre avec précaution. L'adaptation du statut de navigation n'est pas non plus prévue sur tous les bateaux de plaisance.

Au lieu de cela, ils envoient souvent par défaut le code de statut 15 : "undefined" (non défini). Parfois, un autre statut de navigation a été prédéfini, par exemple le code 0 : "under way using engine" (en route avec le moteur). Il est possible que le yacht soit tout de même en train de naviguer à la voile, ce qui correspondrait alors au code 8.

L'intervalle d'envoi des rapports de position dépend de la vitesse de manœuvre. Les navires très rapides manœuvrant à plus de 23 nœuds envoient une mise à jour toutes les deux secondes (classe A), les navires au mouillage toutes les trois minutes. Les données statiques des navires ne sont transmises que toutes les six minutes, de même que les données liées au voyage (port de destination, tirant d'eau et autres).

C'est pourquoi seul le numéro MMSI s'affiche parfois à côté des symboles AIS - pour ces destinations, seul un rapport de position a été reçu jusqu'à présent, mais pas le nom du navire.

Tirer davantage de l'annonce

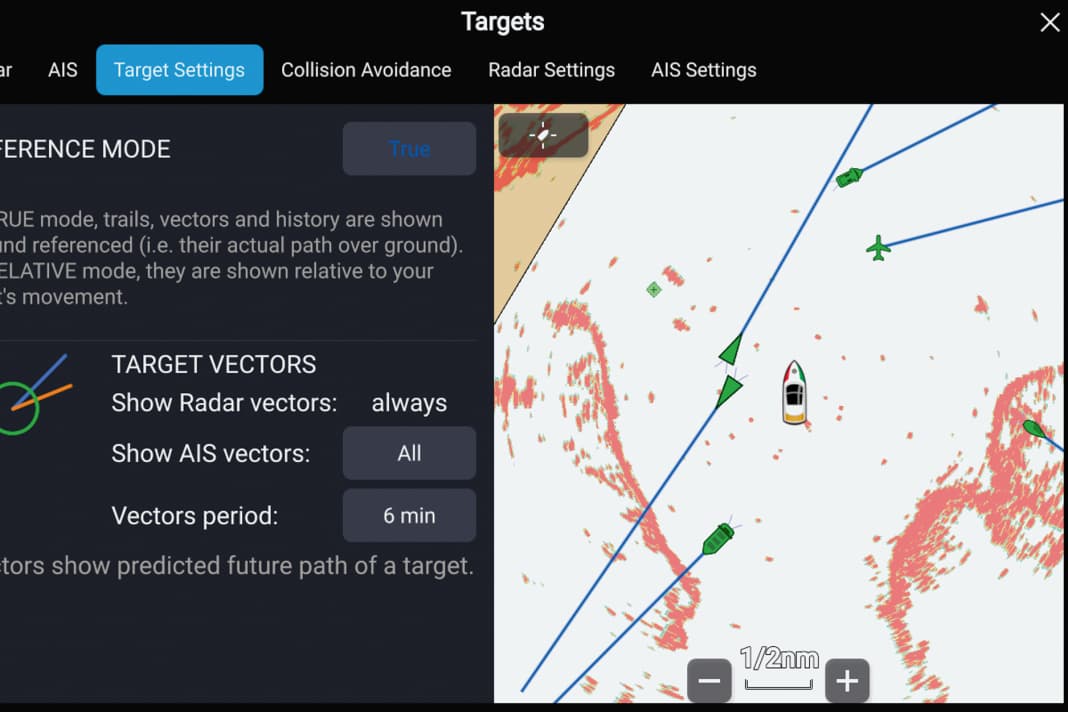

En règle générale, les cibles AIS sont représentées par de petits triangles sur les traceurs de cartes et les écrans multifonctions (MFD). Certains systèmes permettent également de sélectionner, via les paramètres AIS, une symbologie avancée qui tient compte des différents types de navires. Une belle fonctionnalité qui permet de distinguer d'un coup d'œil les voiliers, les navires de marchandises et les navires de passagers. Toutefois, ces symboles ne sont pas tous explicites. Par exemple, sur un écran Axiom de Raymarine, les équipes de sauvetage (SAR) sont représentées par un avion.

Dans cette représentation étendue, certains systèmes adaptent en outre la taille des symboles aux dimensions signalées. Il existe également des symboles spéciaux pour les aides à la navigation AIS et les émetteurs de détresse AIS actifs (SART = Search and Rescue Transmitter, généralement une croix dans un cercle). Il convient également de se familiariser avec ces derniers.

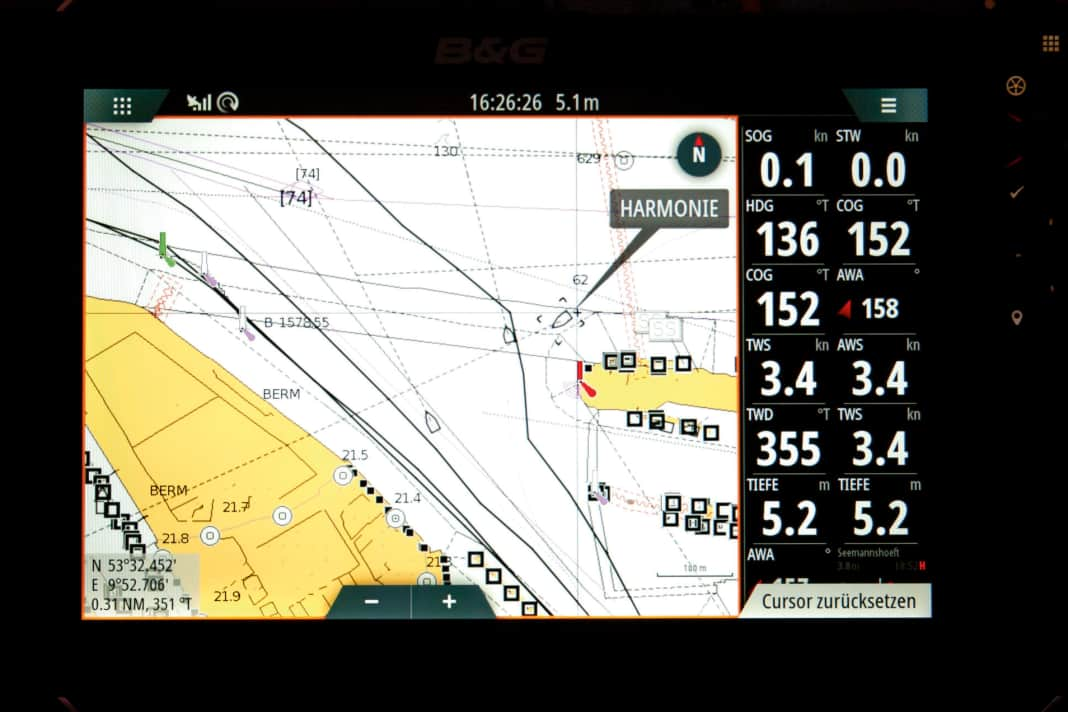

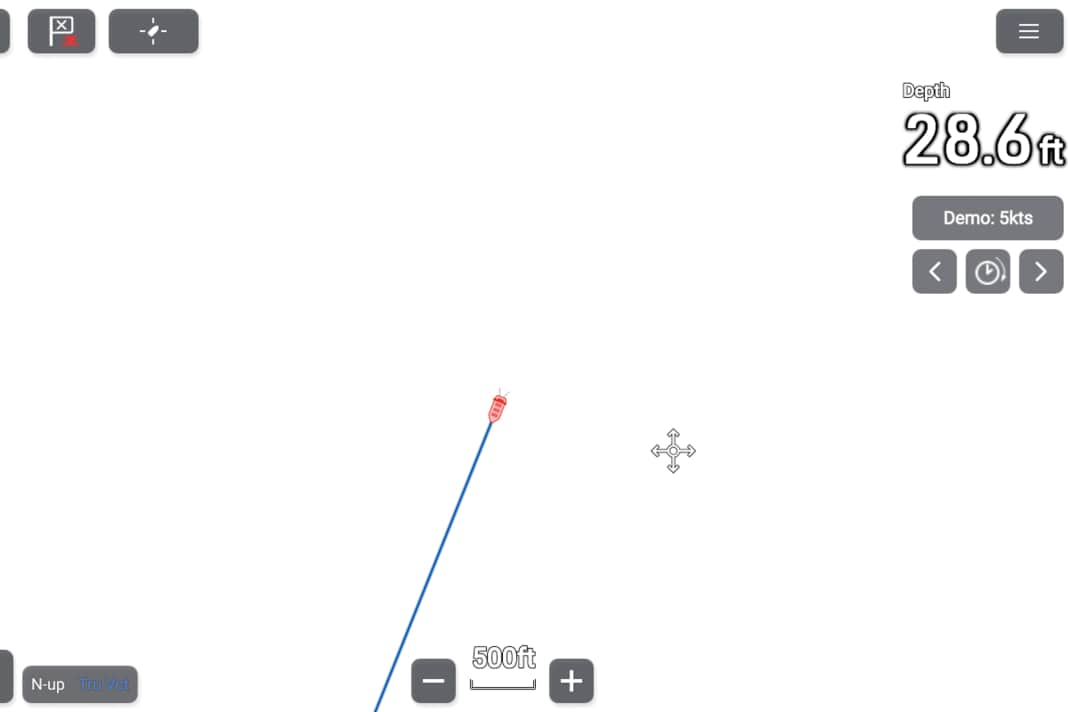

L'affichage d'un vecteur d'anticipation sur les icônes des navires est très utile, ce que la plupart des systèmes prennent en charge. En règle générale, un vecteur COG est affiché par défaut. La longueur du vecteur dépend de la vitesse de la cible, bien que la projection temporelle puisse être réglée sur de nombreux systèmes. Le vecteur indique alors l'endroit où la cible devrait se trouver une fois que la période prédéfinie - par exemple trois, six ou douze minutes - s'est écoulée. La projection peut ainsi être adaptée en fonction des besoins (niveau de zoom, distance par rapport à la cible).

Certains systèmes fournissent également un vecteur HDG. Celui-ci indique, pour simplifier, la direction vers laquelle pointe la proue du navire concerné. Par exemple, le symbole AIS d'un grand porte-conteneurs dans la baie allemande indique un vecteur COG pointant vers le sud-est, tandis que le vecteur HDG pointe vers l'est. Il semble que le cargo doive s'avancer contre le courant de marée (HDG) pour maintenir le cap souhaité sur le fond (COG).

Une différence peut également indiquer un changement de cap imminent : Le navire concerné a déjà suivi un nouveau cap, alors qu'il pousse encore dans l'ancienne direction sur le fond. Un vecteur HDG facilite donc une estimation anticipée du trafic. La valeur HDG est également disponible dans la vue détaillée des données AIS d'une cible.

Si les deux vecteurs peuvent être affichés, ils sont généralement colorés différemment ou l'un est affiché en continu et l'autre en pointillés. Un crochet à la fin du vecteur de cours indique le sens de rotation sur la base de la valeur ROUGE envoyée.

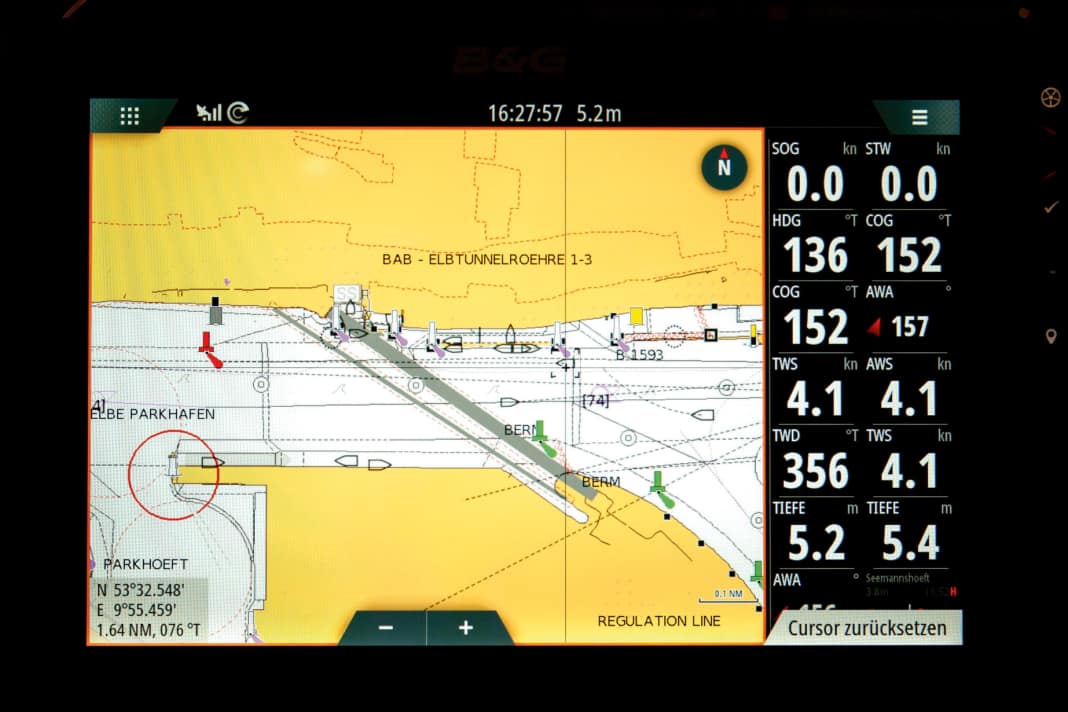

Une meilleure vue d'ensemble grâce aux fonctions de filtrage

Dans les zones où le trafic est très dense, il peut être intéressant de masquer certaines cibles. C'est notamment le cas des destinations statiques qui ne se déplacent pas ou seulement très lentement (dérive, bouée). Cela permet par exemple d'améliorer la visibilité lors de l'approche d'un port. Pourquoi identifier chaque véhicule à son poste d'amarrage ?

En règle générale, les AtoNs AIS représentent également des cibles statiques. Les AtoN physiques et synthétiques font référence à des repères maritimes réels qui peuvent également être contournés à vue. Les données AIS révèlent leur signification et si la balise est toujours à sa position sur la carte. Il en va autrement des AtoN virtuels, pour lesquels il n'existe pas de signal maritime réel. Ils permettent par exemple de marquer à court terme de nouvelles zones dangereuses comme des conteneurs à la dérive. Selon le système, ils sont reconnaissables à un symbole spécial.

Il existe également des filtres permettant d'afficher uniquement les cibles dangereuses ou marquées manuellement. Cela permet de définir les priorités correspondantes. Il ne faut cependant pas oublier de réinitialiser le réglage. Il en va de même pour les filtres de portée. Ceux-ci permettent de focaliser l'affichage sur des cibles proches de soi.

Détecter rapidement les approches

La plupart des systèmes calculent en outre des paramètres d'approche importants en tenant compte des données de mouvement du propre yacht. Il s'agit notamment du point de rapprochement maximal, appelé "Closest Point of Approach" (CPA) : c'est la distance à laquelle nous serons proches de l'autre navire si les deux bateaux maintiennent leur cap et leur vitesse. Cette distance minimale est généralement indiquée en milles nautiques - pour les valeurs inférieures à un mile, en longueurs de câble ou en pieds, selon le système. Si le CPA n'est pas indiqué pour une destination, nous nous éloignons l'un de l'autre.

Alerte de collision et superposition

Le CPA permet d'estimer longtemps à l'avance si une situation de proximité dangereuse avec un autre navire est en train de se produire. Le TCPA ("Time to Closest Point of Approach") indique le temps de réaction restant avant d'atteindre la distance minimale (CPA). Il permet à son tour de fixer les priorités correspondantes : Quelle est la cible qui arrive en premier dans la zone de proximité ?

Si le CPA est très petit et le TCPA très court, toutes les alarmes devraient sonner. Il est souvent possible de programmer une alarme du côté de l'appareil. Une distance de sécurité minimale en miles nautiques et un temps de réaction minimal jusqu'à ce que cette distance soit dépassée sont présélectionnés en minutes. Ainsi, il n'est pas nécessaire de fixer l'écran pendant tout le temps.

De nombreux systèmes proposent également une "liste de cibles" dans laquelle les cibles AIS sont présentées sous forme de tableau. Cette liste peut souvent être triée en fonction de différents paramètres, tels que la distance, le CPA ou le TCPA, ce qui permet également d'établir un classement adapté à la situation.

Garder ses amis à l'œil

Certains utilisent également l'alarme de proximité au mouillage pour être avertis si un bateau voisin se rapproche de leur yacht avec son ancre qui traîne. Cela ne fonctionne bien sûr que si le voisin laisse son émetteur-récepteur AIS allumé. Pour garder un œil sur ses collègues lors d'une croisière en flottille, il est possible d'utiliser la fonction "buddy" ou "tracking". La cible est marquée manuellement et mise en évidence à l'écran.

Sur certains appareils, il est également possible d'attribuer un nom individuel (par exemple celui du skipper). Cette fonction permet également de mettre en évidence les destinations qui se distinguent par des changements de cap constants ou un autre comportement peu clair. Elle permet également de signaler les bateaux avec lesquels un contact a déjà été établi et un accord conclu.

Remettre en question les données

Malheureusement, l'AIS ne fournit pas un aperçu complet du trafic. L'installation d'un émetteur-récepteur AIS n'est obligatoire que pour les navires de charge d'une jauge brute (GT) de 300 ou plus en navigation internationale (de 500 ou plus en navigation nationale) et pour les navires à passagers. Pour les petits cargos, les pêcheurs et même les bateaux de plaisance, la participation reste facultative.

Avertissements et caractères spéciaux

De plus, il n'est pas toujours évident de savoir si les données envoyées par d'autres navires sont correctes. A cet égard, il vaut la peine de jeter un coup d'œil sur les données détaillées d'une cible, où l'on trouve souvent une indication sur la précision de la position ("Position Accuracy") - par exemple "high" (élevée) ou "low" (faible). Elle se réfère à ce que l'on appelle l'"Expected RAIM Error" (RAIM = Receiver Autonomous Integrity Monitoring). Il s'agit d'une sorte d'auto-évaluation du système de navigation par satellite du navire émetteur.

Comme pour la valeur DOP (Dilution of Precision), le nombre et la répartition des satellites actuellement évalués jouent ici un rôle décisif. Par conséquent, la précision peut varier d'un émetteur à l'autre. En outre, une position défavorable de l'antenne GNSS, l'ombre portée par des collines ou d'autres véhicules, ainsi que des perturbations atmosphériques ou autres peuvent affecter la précision de la position.

Considérer la portée et l'actualité

Comme pour la VHF, la portée de l'AIS dépend de la hauteur de l'antenne. Les bateaux dont l'antenne est basse n'apparaissent donc souvent à l'écran qu'à partir d'une certaine distance. Il est donc possible que des véhicules que l'on n'avait pas repérés auparavant s'ajoutent au trafic environnant.

Un autre point délicat réside dans l'actualité des données reçues : La position affichée à l'écran correspond toujours à la dernière position signalée. Or, il arrive que la cible se soit déjà déplacée. Par exemple, les bateaux de plaisance équipés d'un ancien émetteur-récepteur CS de classe B ne mettent à jour leur position que toutes les 30 secondes. Un bateau à moteur rapide peut parcourir plusieurs centaines de mètres pendant ce laps de temps.

Les émetteurs-récepteurs de classe B-SO modernes prévoient des intervalles de mise à jour plus courts de 15 ou même 5 secondes pour les bateaux de plaisance rapides - mais seulement jusqu'à une certaine densité de trafic. Pour être sûr de ne pas se tromper, il est conseillé de jeter un coup d'œil aux données détaillées, qui devraient indiquer le type d'émetteur-récepteur AIS et l'heure de la dernière émission. Pour les destinations critiques, il est également recommandé d'activer l'affichage permanent de leur cap et de leur vitesse sur l'appareil.

Il convient de se montrer particulièrement critique quant à l'actualité des données AIS provenant d'Internet. De plus, dans ce cas, la détection d'un bateau dépend de sa distance à la station terrestre la plus proche et non de sa distance à son propre bateau.

Ne pas se laisser irriter

Ceux qui utilisent l'AIS de manière intensive rencontrent régulièrement des bizarreries. Par exemple, si le symbole AIS d'un cargo reste au même endroit avec le statut de navigation "en route sous machine", il est probable que l'on ait oublié d'ajuster le code de statut. De même, si aucun vecteur de mouvement n'est affiché alors que le statut de navigation est actif, le véhicule est probablement immobilisé. Les valeurs COG "dansantes" ne sont pas non plus rares lorsque les véhicules sont immobilisés.

Si la cible affichée à l'écran se trouve à moitié sur la jetée ou en travers du quai, il est possible que la position de référence de l'antenne n'ait pas été programmée correctement. Si l'antenne GNSS n'est pas placée à l'endroit prévu sur le pont dans l'émetteur-récepteur AIS, le symbole de la cible sera également décalé en conséquence. Une autre cause possible est le positionnement GNSS, c'est-à-dire une erreur de position due à une précision limitée.

Une précision GNSS variable peut également entraîner un saut inattendu d'une cible AIS vers un autre endroit, sans que les données de cap et de vitesse rapportées ne le laissent prévoir. Des sauts similaires peuvent se produire si l'AIS a été désactivé entre-temps, par exemple en raison d'une panne ou d'une erreur de manipulation.

L'analyse des images radar et l'observation attentive du trafic à vue ne donnent pas lieu à de tels caprices. Les deux restent donc indispensables, mais l'AIS est un merveilleux complément qui vaut la peine d'être utilisé.

Intervalles de mise à jour des rapports de position AIS

Émetteur-récepteur de classe A (navigation à équipement obligatoire)

- Bateaux à l'ancre ou amarrés : 3 minutes (> 3 nœuds : 10 secondes [par ex. à la dérive])

- Vitesse jusqu'à 14 nœuds : 10 secondes

- Vitesse jusqu'à 14 nœuds en cas de changement de cap : 3,3 secondes

- Vitesse de 14 à 23 nœuds : 6 secondes

- Vitesse de 14 à 23 nœuds en cas de changement de cap : 2 secondes

- Vitesse > 23 nœuds : 2 secondes

Emetteurs-récepteurs de classe B (bateaux de plaisance et autres petits véhicules)

- Vitesse jusqu'à 2 nœuds (Class B CS [émetteur-récepteur de classe B avec procédé CSTDMA] + Class B SO [émetteur-récepteur de classe B avec procédé SOTDMA]) : 3 minutes

- Vitesse de 2 à 14 nœuds (pour la classe B CS sans limite supérieure) : 30 secondes

- Vitesse de 14 à 23 nœuds (classe B SO uniquement) : 15 secondes (30 secondes en cas de forte affluence)

- Vitesse > 23 nœuds (classe B SO uniquement) : 5 secondes (15 secondes en cas de trafic important)