Les batteries: Comment les batteries au lithium passent bien l'hibernation

Hauke Schmidt

· 19.09.2025

Qu'il s'agisse d'une batterie de consommation puissante ou d'une source d'énergie pour le hors-bord électrique, ces dernières années, les batteries au phosphate de fer et de lithium, en abrégé LiFePO4 ou LFP, sont passées du statut d'option de luxe à celui de source d'énergie répandue à bord. Ce qui était autrefois considéré comme une modification coûteuse et risquée est aujourd'hui considéré comme une mise à niveau largement acceptée et améliorant le confort. Néanmoins, la technologie a ses pièges et peut être rapidement endommagée par une mauvaise manipulation en hiver ; bien que cela soit également vrai pour les batteries au plomb, elles étaient généralement connues et leur remplacement était généralement moins coûteux.

La face cachée des batteries au lithium

Malgré tout cet enthousiasme, les batteries LFP présentent un inconvénient rarement discuté : Une décharge profonde réduit drastiquement la durée de vie des batteries et peut conduire à une panne totale encore plus rapidement que pour les batteries plomb-acide. En saison, il n'est pas difficile de garder un œil sur l'état de charge. Mais en hivernage, c'est plus difficile, d'autant plus qu'un facteur supplémentaire entre en jeu avec la baisse des températures...

Pratiquement toutes les batteries LFP possèdent un système de gestion de la batterie (BMS) qui maintient la batterie dans une zone de fonctionnement sûre, en anglais : Safe Operating Envelope ou SOE. Il surveille des paramètres tels que la tension, le courant et les températures. Si l'un de ces paramètres atteint une valeur seuil critique, le BMS intervient et déconnecte la batterie du réseau de bord.

Différents systèmes sont disponibles sur le marché à cet effet ; les accumulateurs destinés à remplacer directement les batteries plomb-acide sont généralement équipés de transistors, c'est-à-dire de commutateurs électroniques. Ces MOSFET peuvent généralement interrompre séparément les processus de charge et de décharge. Lorsque la tension devient trop élevée, les transistors de charge s'arrêtent afin de maintenir la tension de l'élément/du pack dans la plage de sécurité. Lorsque la tension devient trop faible, le côté décharge se déconnecte pour éviter d'endommager les cellules. En revanche, pour les batteries qui utilisent des relais pour contrôler le flux de courant, la batterie est complètement isolée du réseau de bord.

Au vu de ces fonctions sophistiquées, on pourrait penser que les batteries au lithium ne risquent guère de se décharger de manière excessive jusqu'à s'endommager. Ce n'est pas toujours le cas en hiver.

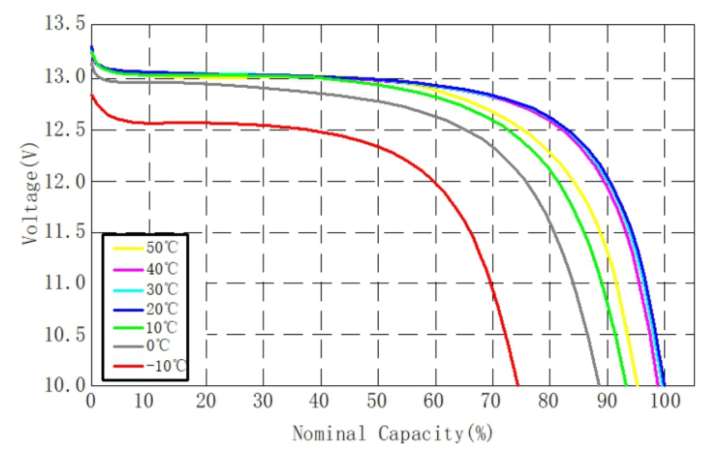

Pour comprendre les détails, quelques notions de base sont nécessaires. Toutes les batteries ont un certain degré d'autodécharge. Les spécifications des cellules LFP indiquent typiquement un à trois pour cent par mois. Cette valeur est valable pour un état de charge compris entre cinq et 99 pour cent. Dans cette plage, la courbe de tension est relativement plate, comme on peut le voir sur le diagramme tension-capacité. La tension d'un accumulateur LFP reste très stable dans de larges zones. Mais vers la fin de la capacité, la courbe devient soudainement abrupte et la tension s'effondre ; c'est précisément ce qui peut devenir critique en hiver.

Dans la plage de charge moyenne, une période de repos de quelques mois ne joue guère de rôle et n'a pratiquement aucune influence sur la tension. Il en va tout autrement lorsque la batterie s'approche de sa limite de capacité. Quelques semaines peuvent alors suffire à faire chuter la tension des cellules au point d'endommager durablement la batterie. Les températures froides, qui surviennent souvent lors du stockage hivernal, accélèrent cette évolution, car la tension se détériore encore davantage.

Le BMS et les points noirs secrets

Un facteur supplémentaire est la consommation d'énergie de l'électronique de la batterie. Des éléments tels que les modules Bluetooth, le BMS lui-même, les affichages et les écrans consomment tous un peu d'électricité. Même les petits consommateurs internes s'accumulent pendant des mois. En outre, il existe des différences considérables en matière de consommation propre entre les marques de batteries et même les modèles d'une seule marque. Sournois : le BMS calcule le SOC à l'aide d'un shunt interne, mais celui-ci n'a souvent pas la résolution nécessaire pour saisir les très faibles courants de l'autoconsommation, ce qui fait qu'avec le temps, l'état de charge de la batterie affiché par l'application peut fortement diverger du niveau de remplissage réel. En outre, certains BMS se désactivent lorsque la batterie est éteinte ou entre en mode veille et n'enregistrent plus la perte de charge au fil du temps.

Par conséquent, une batterie qui a été hivernée en automne avec une charge presque complète peut encore afficher 75 % de charge après plusieurs mois lorsqu'elle est éteinte. Elle peut toutefois avoir une tension de 12,7 volts, ce qui indique que la charge réelle est beaucoup plus faible. Ce n'est qu'une fois que la batterie est complètement rechargée que les indications se synchronisent à nouveau.

Deux causes de la mort de la batterie

- Manque de capacité résiduelle : Le niveau de charge des batteries était trop faible pour pallier l'autodécharge et la consommation propre du BMS pendant la durée du stockage, en particulier à des températures très froides.

- Courants de fuite et consommateurs oubliés : Selon le fabricant, il est possible de désactiver manuellement les accumulateurs ou de les mettre en mode veille afin de réduire la consommation d'énergie du BMS. Si l'on oublie de le faire, la consommation propre peut décharger la batterie pendant des mois, voir ci-dessus. Les consommateurs oubliés ou les courants de fuite d'un système électrique défectueux peuvent également décharger les accumulateurs plus rapidement que prévu, c'est pourquoi il est conseillé de séparer le réseau de bord de l'accumulateur en hiver à l'aide de l'interrupteur principal.

La capacité nécessaire pour éviter la première cause est déterminée par l'autodécharge des cellules et la consommation propre de la batterie. En règle générale, la consommation propre est le plus grand coupable. En fait, le BMS ne devrait consommer que quelques milliampères et, dans l'idéal, passer à un mode d'économie d'énergie encore plus économique après un certain temps sans charge ou décharge. Mais cela ne fonctionne pas toujours de manière fiable. Si le BMS ne s'endort pas comme prévu, il peut consommer jusqu'à 200 milliampères. Cela n'a l'air de rien, mais c'est suffisant pour décharger complètement une batterie de 200 Ah en environ 40 jours de stockage. Il est important de noter : Le montage en parallèle de plusieurs accumulateurs ne change rien à la situation, car chaque accumulateur possède son propre BMS et se décharge en conséquence aussi individuellement.

Ainsi déchargée, la tension des cellules devrait se situer aux alentours de 2,5 volts, une valeur à partir de laquelle la plupart des BMS déconnectent la batterie du réseau de bord afin de la protéger d'une nouvelle décharge profonde et de dommages aux cellules. La déconnexion des consommateurs ne permet toutefois pas toujours d'arrêter la spirale de la mort. Chaque heure durant laquelle la tension se situe dans la plage inférieure, la capacité et la tension diminuent à une vitesse croissante. Finalement, la tension chute à tel point que le BMS ne peut plus être alimenté en courant. À ce moment-là, les batteries au lithium sont déjà en danger, car il se peut que le BMS ne puisse plus être réactivé, même en appliquant une tension externe. Ainsi, un processus de charge de l'extérieur n'est plus possible et la batterie est généralement un cas pour l'assistance du fabricant.

Trois tactiques pour garder les batteries au lithium en vie

En principe, le mode d'emploi de chaque batterie devrait contenir des indications sur le stockage correct à long terme. Il convient de les suivre, notamment dans l'optique d'éventuels droits à la garantie, d'autant plus qu'il existe des systèmes avec des modes hiver et sommeil dédiés. Malheureusement, la pratique montre que tous les fabricants ne sont pas attentifs à cette thématique. Dans ce cas, ces trois tactiques permettent d'éviter la décharge profonde des batteries :

1. recharger régulièrement. La plupart des fabricants recommandent d'hiverner les batteries avec un état de charge compris entre 60 et 80 pour cent et de les recharger au plus tard après trois mois. Pour synchroniser l'état de charge réel avec l'affichage du BMS ou d'un moniteur de batterie externe, il convient de charger complètement les accumulateurs, puis de les décharger à nouveau jusqu'à la capacité de stockage souhaitée. Pour que la décharge ne dure pas trop longtemps, il faut en général de gros consommateurs, par exemple un onduleur puissant. Problème potentiel : les batteries au lithium ne doivent pas être chargées à des températures inférieures à zéro. Il faut donc garder un œil sur les périodes de gel prolongées, d'autant plus que le dégel des cellules de la batterie peut prendre beaucoup de temps. La prudence est également de mise avec les batteries dotées d'un chauffage interne. Si la puissance du chargeur existant est inférieure à celle dont les éléments chauffants ont besoin pour fonctionner, la batterie continuera à se décharger.

2. laisser sur le chargeur Si le courant de quai est disponible, la consommation propre peut être tamponnée par le chargeur. Il est alors important d'abaisser la tension de fin de charge. Au lieu des 14,2 à 14,6 volts habituels pour les batteries au lithium, il faut régler entre 13 et 13,2 volts. Ainsi, la batterie n'est pas chargée à 100 % et vieillit moins. Au début de la saison, ne pas oublier de réinitialiser la tension de fin de charge, sinon la capacité totale ne sera pas disponible. Comme le chargeur ne sert qu'à tamponner la consommation propre, il n'y a pratiquement pas de courant qui passe dans les cellules, ce qui rend les périodes de gel moins problématiques.

3. ramener les batteries à la maison. On est ainsi à l'abri des courants de fuite et des consommateurs non détectés, mais il faut tout de même surveiller l'autodécharge et la consommation propre du BMS. En cas de stockage à l'abri du gel, il est tout de même possible de recharger le système indépendamment des conditions météorologiques.