- Antifouling toxique

- Les systèmes antisalissure et leur mode d'action

- Facteurs de choix de l'antifouling

- Législation sur les antifoulings

- Comment reconnaître la peinture antisalissure ?

- Voici comment protéger Saildrive & Prop

- Alternatives antifouling sans biocides

- Vidéos sur l'antifouling

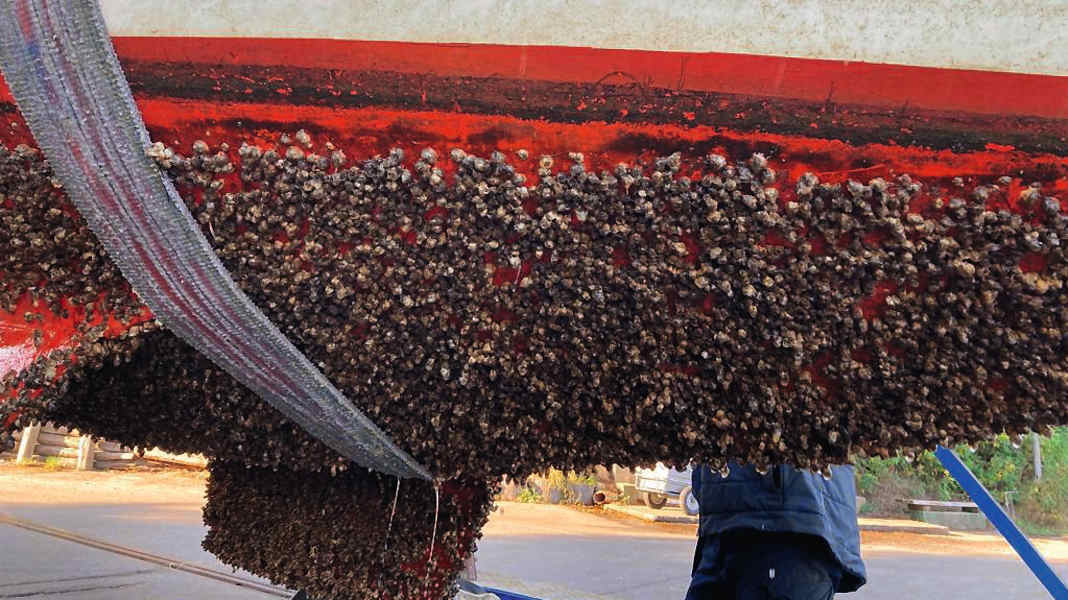

La vitesse à laquelle la végétation s'installe dépend de divers facteurs - principalement du territoire et des influences climatiques sur la température et la salinité de l'eau, ainsi que de l'offre en nutriments. Le comportement d'utilisation joue également un rôle. Si le yacht est longtemps à l'arrêt, il sera plus rapidement colonisé qu'un bateau souvent en mouvement.

Antifouling toxique

Mais même une navigation constante ne protège pas de la salissure. Un jour ou l'autre, un biofilm se forme et n'est plus éliminé par les courants d'arrivée. Celui-ci sert de base à la poursuite de la colonisation par la variole et les coquillages. Il existe plusieurs stratégies pour empêcher leur propagation. L'approche classique consiste à utiliser des biocides, c'est-à-dire des substances toxiques qui tuent la végétation.

Le cuivre, présent dans presque toutes les peintures contenant des biocides, est considéré comme le principal problème de pollution des yachts. Il protège efficacement la coque contre les bernacles et les coquillages. Mais le métal lourd s'élimine aussi par lessivage et se retrouve ainsi dans la mer. L'importance des quantités libérées dans l'eau fait l'objet de recherches depuis des années.

Afin de ne pas répandre inutilement du poison tout en traversant la saison sans variole, le choix de l'antifouling commence toujours par la question suivante : quelles sont les conditions de végétation dans le bassin de croisière d'origine ? Si l'on ne dispose pas encore de sa propre expérience, on peut demander conseil au fabricant de peinture ou à son voisin de mouillage. L'Office fédéral de l'environnement fournit également des informations détaillées sur son site Internet. Le site web contient un atlas de la végétation. Ce document énumère les organismes vivants contre lesquels la coque doit être protégée dans chaque zone de navigation ou port et le type d'antifouling recommandé.

Les systèmes antisalissure et leur mode d'action

Facteurs de choix de l'antifouling

La teneur en biocides de l'antifouling est une chose, mais la couleur doit également correspondre au comportement d'utilisation du propriétaire. Les bateaux à remorque et les bateaux à quai qui sont régulièrement grutés ont besoin d'antifoulings robustes qui supportent des mises à l'eau fréquentes ; il s'agit généralement de systèmes à couche dure ou fine. Le nombre de mois que le yacht passe dans l'eau est également décisif. Si l'on veut naviguer jusqu'à la fin de l'automne ou même laisser le bateau dans l'eau pendant l'hiver, il faut absolument le dire au vendeur, car les fabricants déterminent une durée d'utilisation moyenne des bateaux qui ne correspond pas forcément aux préférences individuelles du propriétaire.

Il en va de même pour les yachts qui restent très longtemps inutilisés dans le port : Dans ce cas, il est préférable d'utiliser des peintures à libération régulière de biocides ; les produits autopolissants ne sont alors pas le premier choix. Ces derniers sont en revanche recommandés si le bateau est régulièrement navigué.

Bien entendu, il faut également déterminer le matériau du bateau : les yachts en aluminium, en particulier, ne supportent pas de nombreux antifoulings courants, car la plupart du temps, des composés de cuivre sont utilisés comme biocides. Il y a donc un risque d'électrolyse !

En outre, il faut se demander quelle quantité de travail est acceptable. Pour les antifoulings durs, il faut généralement poncer l'ancienne couche de peinture tous les ans. En revanche, il existe des peintures qui ne nécessitent une intervention qu'un hiver sur deux. On est tranquille encore plus longtemps avec un revêtement en cuivre-époxy, comme Coppercoat par exemple. Le fabricant indique une durée de vie d'environ dix ans - une valeur tout à fait réaliste selon notre expérience.

Législation sur les antifoulings

Enfin, il convient de respecter les dispositions légales en vigueur dans le secteur de chasse concerné. En Allemagne, seules les réglementations divergentes pour les zones de navigation intérieure sont intéressantes, car les peintures contenant des biocides y sont souvent interdites. A l'étranger, les dispositions sont souvent plus strictes, mais cela ne concerne que les plaisanciers permanents ou les propriétaires qui appliquent leur antifouling sur place.

Au Danemark, en Hollande et en Suède, l'antifouling doit posséder une autorisation spéciale. En théorie, il est possible de savoir quels sont ces produits en consultant les sites web des autorités d'homologation respectives. En pratique, ces sites ne sont utiles que pour les personnes dont la langue maternelle est l'anglais, et il faut demander au fabricant de peinture de prouver qu'il dispose de l'autorisation nécessaire. Selon le pays et aussi le territoire, les autorités sont plus ou moins actives et contrôlent l'utilisation des peintures. Une amende peut s'élever à plusieurs milliers d'euros.

Comment reconnaître la peinture antisalissure ?

Selon le système d'antifouling utilisé, la procédure de révision diffère. De plus, toutes les peintures ne sont pas compatibles entre elles. Un simple test permet de déterminer le type de peinture :

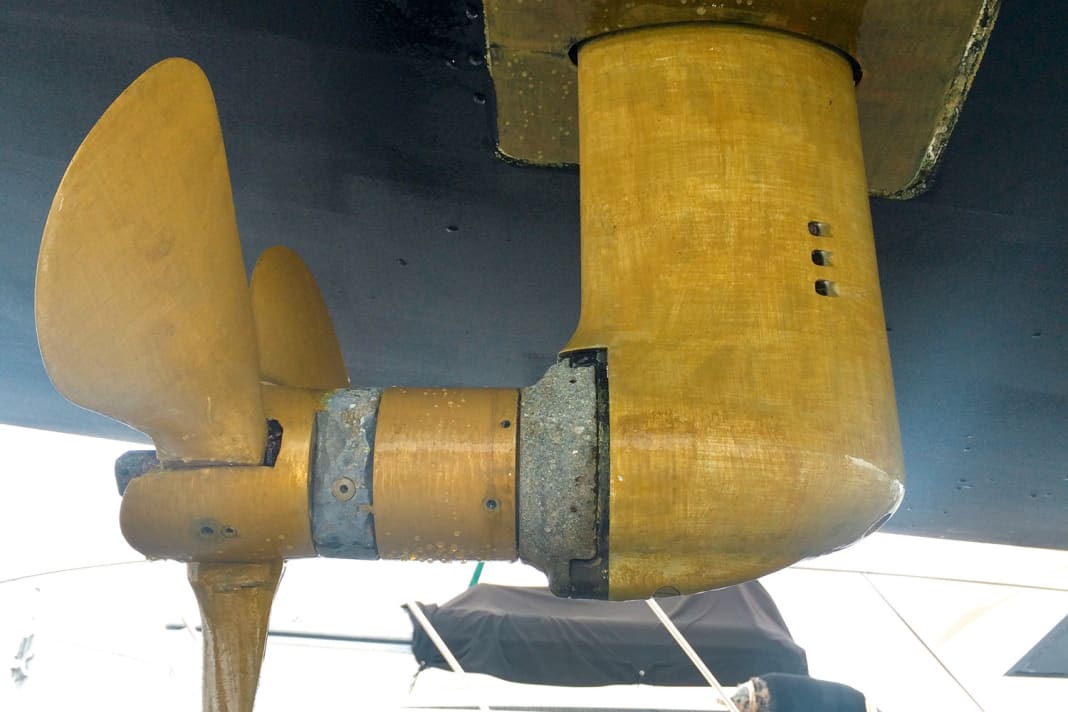

Voici comment protéger Saildrive & Prop

Les pièces en aluminium ne doivent pas être peintes avec des antifoulings contenant du cuivre, sinon des dommages massifs dus à la corrosion peuvent survenir. Quelles alternatives pour protéger l'entraînement

Pour en savoir plus sur la protection des hélices, consultez notre Article spécial.

Alternatives antifouling sans biocides

Une solution plus écologique consisterait à nettoyer fréquemment le bateau mécaniquement à l'aide d'une station de lavage, en combinaison avec un revêtement non toxique. Mais jusqu'à présent, ces techniques ne sont pas encore suffisamment développées ou répandues pour constituer une alternative sérieuse aux produits antisalissure chimiques pour les voiliers dans les régions d'eau salée.

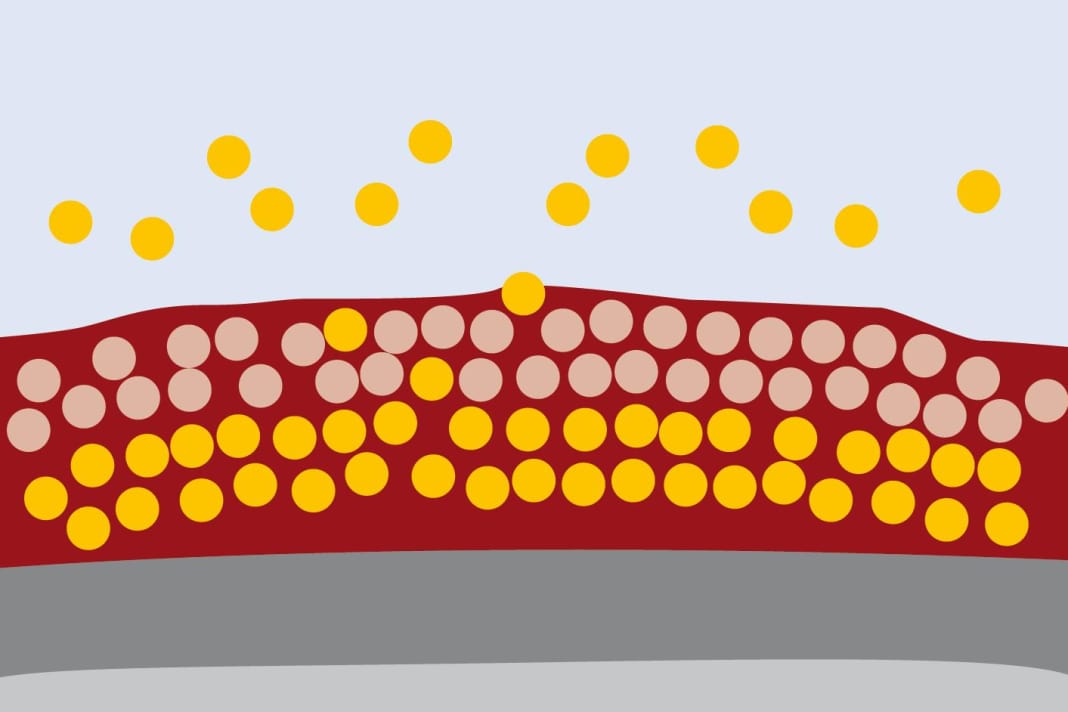

Les systèmes anti-encrassement à base de silicone comme Silic One de Hempel ou les films de Mactac et Renolit qui agissent selon le même principe sont plus prometteurs. Ils ne nécessitent pas non plus de biocides. Au lieu de tuer la végétation, le revêtement lisse détériore l'adhérence, de sorte que la variole et autres sont éliminées lors de la navigation. En outre, ils créent une surface dite hydrogel qui ressemble à de l'eau pour les larves de variole et de moules ; la coque du bateau, en tant que base de colonisation, est quasiment cachée derrière. Pour que la végétation se détache d'elle-même, il faut toutefois naviguer souvent et suffisamment vite, sept à dix nœuds étant l'idéal. De plus, la surface en silicone souple est fragile et peut être facilement endommagée lors du grutage.

Pour la plupart des zones de navigation, les peintures contenant des biocides sont le moyen le plus sûr et le plus pratique de maintenir durablement la propreté de la carène. Même si les fournisseurs de systèmes non toxiques prétendent souvent le contraire, une interdiction totale des produits contenant des biocides n'est pas en vue. Il est vrai que depuis des années, des efforts sont déployés à l'échelle de l'UE pour limiter l'utilisation de biocides afin de réduire les nuisances pour l'environnement et la santé. Les insecticides, les produits phytosanitaires et les produits de protection du bois sont concernés au même titre que les antifoulings.

La procédure se déroule en plusieurs étapes et est extrêmement longue. Les fabricants doivent enregistrer les substances actives et les formules et les faire approuver individuellement. Actuellement, les produits antisalissures sont en phase d'enregistrement - c'est-à-dire que seuls les biocides déclarés peuvent être mis sur le marché et utilisés. Ils reçoivent un numéro d'enregistrement et une autorisation temporaire jusqu'à ce qu'une évaluation finale des risques ait été effectuée. La liste des substances actives approuvées dans le groupe de produits 21 peut être consultée sur le site web de l'Office fédéral de la sécurité et de la santé au travail, ou BAuA.