Le vent, les vagues et le courant peuvent passer sans encombre à l'extrémité sud de l'Amérique lors de leur voyage autour de la terre. Les ouragans, les vagues hautes comme des maisons et les précipitations glaciales sont monnaie courante dans cette zone maritime tristement célèbre.

C'est durant l'hiver 1905 que l'équipage du navire hambourgeois "Susanna" se montre sous son plus mauvais jour. Pendant trois mois, il se bat contre une série interminable de tempêtes autour du Cap. Tantôt le vent souffle du nord-ouest 10-11, tantôt du sud-ouest 11-10. 80 des 99 jours que dure la ronde sont marqués par une tempête, une forte tempête ou un ouragan.

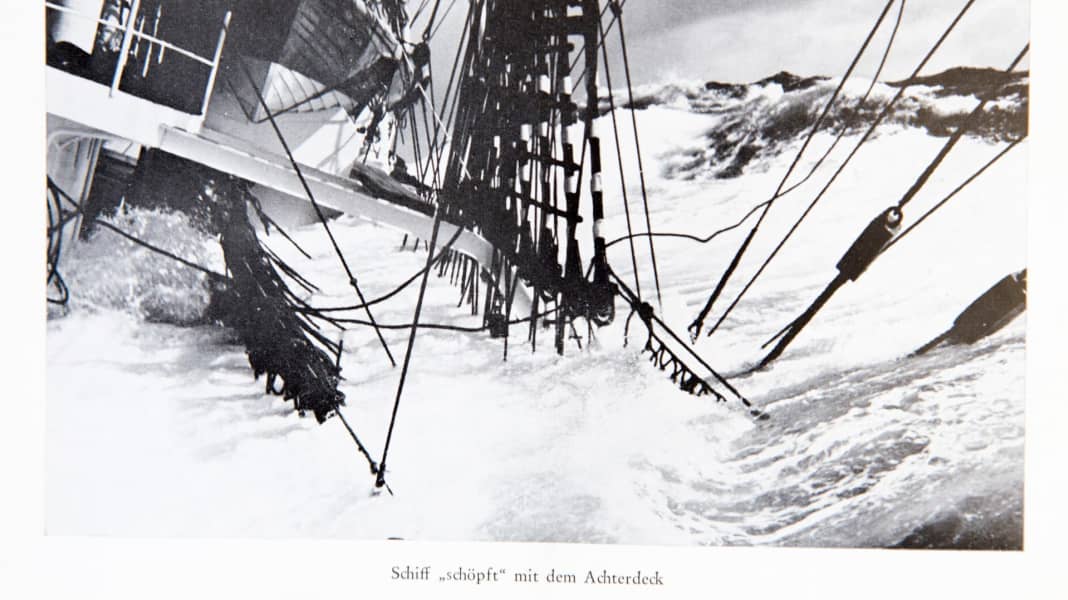

Le scénario de fin du monde se lit ainsi dans le journal de "Susanna" en style télégraphique : "Ouragan. Haute mer, pluie persistante. Rafales de neige. Mer déchaînée... Des masses d'eau énormes s'abattent sur nous. Température de l'air -1,0 à +4,0 degrés, température de l'eau 1,5 degrés, vent ouest 12, cap SE".

Pour le capitaine Christian Simon Jürgens, il n'est pas question de s'abriter sur les îles Malouines ou de faire un long détour vers l'est dans le Pacifique. Plus de deux douzaines d'autres navires font de même en ce rude hiver 1905/06. Cinq navires s'échouent ou coulent au large du Cap Horn cette année-là, et au moins quatre restent perdus.

La "Susanna" passe. Lorsque, après trois mois de tangage sur place, le 50e degré de latitude est enfin atteint et le cap ainsi franchi, aucune terre n'est en vue ; l'équipage pense que l'Amérique du Sud a été engloutie dans la mer. En réalité, une erreur de chronomètre les a conduits à une longitude totalement inversée, leur faisant faire un détour de 500 milles. L'équipage est ravagé par le typhus et le scorbut, le gréement est ébouriffé, des lambeaux de voiles pendent aux cadres supérieurs lorsque la "Susanna" jette l'ancre dans la baie de Caleta Buena peu avant Noël.

Le danger est déjà loin

Après un premier tour du monde à la voile sur la route des pieds nus, l'Australien Ron Llwellyn, alors âgé de 58 ans, n'a plus qu'un seul objectif : passer le Cap Horn, et ce dans le sens inverse. Son "Sula", un Bruce Roberts 35, subit une révision complète avant le voyage : de nouvelles voiles, du matériel neuf à l'arrêt et en marche et un nouveau système d'auto-guidage doivent le préparer à la croisière dans l'Atlantique Sud agité. Il part d'Opua, en Nouvelle-Zélande, et parcourt environ 5000 milles jusqu'au Cap Horn.

Il n'est en mer que depuis une vingtaine de jours lorsqu'un long enfer météorologique le frappe. A plusieurs reprises, son "Sula" est mis à plat sur la mer. Le 48e jour du voyage, à 375 milles du Cap Horn, il note dans son journal de bord : "Je reçois un message de gros temps. Un système dépressionnaire intense de 994 hectopascals, suivi de près par un autre de 995 hectopascals, se dirige vers moi".

Il tourne et veut attendre que les deux systèmes l'aient dépassé, lui et sa "Sula". Mais ils le prennent de plein fouet. Le baromètre tombe à 889 hectopascals. Llewelyn décrit : "49e jour. A minuit pile, "Sula" s'aplatit sous l'effet d'une vague énorme et massive. Je n'oublierai jamais ce bruit et cette force immense. Je suis plaqué contre le bord et le bateau continue à tourner jusqu'à ce que je me retrouve au plafond, peint d'une peinture grossière et rugueuse presque à vif, ça fait très mal. Je suis chaviré ! Le bateau est maintenant la tête dans l'eau, ma machette est plantée dans le plafond, tout semble s'être arrêté. Je doute qu'il se redresse. Il y a de l'eau partout, de l'eau très froide".

"Sula" se redresse. Mais sur le pont, c'est la désolation : le mât est brisé, les écoutes et les drisses sont emmêlées, les voiles sont déchirées. Ron Llwellyn ne veut toutefois pas déclarer un cas de détresse, car il a déjà les montagnes de Patagonie en vue. Et au moins, l'avion fonctionne encore et l'emmène en toute sécurité à Bahia Cook.

Le Cap Horn est encore devant lui. Llwellyn ne peut pas déclarer son arrivée au Chili, car il ne pourrait alors pas poursuivre son voyage. Seuls les bateaux qui sont en état de naviguer selon la loi maritime chilienne peuvent le faire. Pour un voilier, cela signifie qu'il doit avoir un mât qui est gréé et qui ne repose pas en deux parties sur le pont. L'aventurier décide de rester sous le radar et de faire naviguer son bateau délabré vers l'Argentine. Contourner le cap. Le temps et la machine sont cléments avec lui, trois jours seulement après le chavirage, il ne note dans son journal de bord qu'une seule phrase concernant le passage de cette zone maritime tristement célèbre : "A 5h25, j'arrondis le cap".

Ellen MacArthur prend le cap avec la même sérénité. Ou tout simplement épuisée ? Jamais auparavant un homme n'avait navigué aussi vite de la Manche au Cap Horn que la "petite Anglaise" lors de son tour du monde en solitaire en 2005. A ce moment-là, elle a déjà accompli les deux tiers de son voyage, les conditions difficiles de l'océan Austral lui ont demandé beaucoup d'efforts.

Lorsque son équipe l'appelle par téléphone satellite, elle peut à peine parler. La skipper est championne du sommeil court et se régénère mieux en 15 minutes que d'autres personnes après plusieurs heures de sommeil. Mais au Cap Horn, elle est tout simplement fatiguée. Les quelques mots qui parviennent à son équipage à terre indiquent qu'elle était couchée dans sa couchette lorsque son trimaran "B&Q" a franchi le méridien du Cap Horn. Le spectaculaire est relatif.

Le passage ne se fait pas toujours du premier coup

Passer le fameux cap sans encombre - c'est amplement suffisant pour la plupart des circumnavigateurs. D'autant plus s'ils voyagent en solitaire et sans escale. Mais ceux qui font le huit magique autour du monde ne peuvent pas faire l'économie d'une deuxième visite. Le "double tour du monde" passe une fois par l'Antarctique et ensuite par le continent américain. Sur cette route, le bateau croise sa propre route au sud du Cap. En 2019, c'est l'Américain Randall Reeves qui parcourt cette route magique. Il ne lui faudra que 110 jours pour franchir deux fois le cap.

Ce que Reeves réussit deux fois en peu de temps, d'autres n'y parviennent pas, même après plusieurs tentatives. L'Américain Timm Corogan a effectué sans problème de longues croisières en solitaire, notamment à travers l'Atlantique vers l'Europe ou les îles Galápagos. Mais à chaque fois que le Cap Horn se trouve sur sa route, cela devient difficile - comme si une malédiction pesait sur son désir d'arrondir l'Amérique du Sud. Cinq tentatives ont déjà échoué en raison d'avaries de machines, de problèmes de genoux et autres, lorsqu'il tente à nouveau sa chance en 2012 - à 84 ans tout de même. Mais à 500 milles au sud de l'Île de Pâques, le mât de son Westsail 32, vieux de 36 ans, se brise. "TLC", c'est l'abréviation de "tender loving care", ce dont les vieux bateaux ont besoin. Ils le montrent parfois à leurs propriétaires de manière brutale. Corogan détache l'épirb et se fait arracher de son bateau par un cargo japonais dans des vagues de cinq mètres de haut.

La Britannique Jeanne Socrates a elle aussi besoin de plusieurs tentatives. En janvier 2011, son Najad 380 "Nereida" chavire à environ 180 miles nautiques à l'ouest du Cap Horn. Il se redresse rapidement et la skipper n'est pas blessée. Les dégâts à bord sont cependant si importants qu'il n'est pas envisageable de poursuivre la navigation. Il ne lui reste que la machine pour se propulser, mais lors du chavirage, une corde s'est enroulée autour de son hélice. Des pêcheurs chiliens viennent finalement à son secours et retirent la corde.

Jeanne Socrates peut naviguer jusqu'à Ushuaia. Sa tentative de faire le tour du monde en solitaire et sans escale en tant que femme la plus âgée s'achève par un chavirage. Mais elle ne se laisse pas décourager : Après d'autres tentatives avortées, dont deux rien qu'en 2016, elle réussit finalement à battre le record en 2019 - à 77 ans.