Série Navigation

- Épisode 1 : Localisation terrestre

- Épisode 2 : Du tracé de la carte au tracé de la boussole et à la navigation à l'estime

- Épisode 3 : Prise en compte du vent et de l'électricité

- Épisode 4 : Navigation par waypoints GPS - Trucs et astuces et erreurs les plus fréquentes

- Épisode 5 : Routage - la préparation de l'itinéraire du jour avant de partir

Sur la plupart des yachts, la position actuelle du bateau est aujourd'hui fournie par le système global de navigation par satellite (GNSS) - et ce à tout moment, partout et indépendamment des conditions météorologiques et de la visibilité. Les méthodes de localisation conventionnelles, telles qu'elles étaient utilisées avant le GPS & Co. et qui sont toujours demandées lors des examens de permis de conduire, sont souvent oubliées dans la vie quotidienne à bord. Mais les craintes récentes d'interférences potentielles avec les signaux GNSS à proximité des zones de crise remettent au goût du jour les méthodes terrestres éprouvées.

Mais même dans des zones prétendument sûres, des circonstances peuvent survenir - comme une fuite d'eau ou la foudre - qui rendent l'électronique de navigation inutilisable, ce qui oblige à revenir aux méthodes traditionnelles. Sans compter qu'il y a toujours un certain attrait à déterminer, comme les anciens navigateurs, où l'on se trouve avec des moyens simples.

Faire le guet

Pour pouvoir déterminer une position, il faut que des objets dont la position est connue soient en vue. Cela s'applique également à la navigation par satellite, pour laquelle l'antenne GNSS doit avoir un nombre suffisant de satellites dans son champ de vision. Dans le cas de la navigation terrestre, ces objets sont liés à la terre, comme par exemple les signaux maritimes et les points de repère. Ils doivent également être indiqués sur la carte marine.

La première chose à faire est donc de jeter un coup d'œil depuis le cockpit : que peut-on voir dans les environs du bateau et quels sont les objets découverts qui figurent également sur la carte marine ? Le remarquable clocher de l'église à tribord y figure-t-il vraiment ? Qu'en est-il du mât radio reconnaissable plus loin devant ? Pour que l'attribution soit certaine, il faut au moins avoir une idée approximative de l'endroit où l'on se trouve - c'est là qu'intervient le couplage régulier.

Certaines cartes marines et guides de navigation comportent des dessins ou des photos de points de repère marquants pour aider à l'identification. L'aspect des phares est également décrit dans l'annuaire des phares. De nuit, les phares peuvent être identifiés sans ambiguïté grâce à leur couleur, leur code et leur fréquence de retour.

En principe, plus le nombre de points de repère pris en compte dans la détermination du lieu est élevé, plus le résultat est fiable. Toutefois, il n'y aura pas toujours plusieurs objets appropriés en vue en même temps. D'autant plus qu'il doit s'agir d'objets à position fixe. Les barils flottant dans l'eau ne conviennent que de manière limitée. Mais en fin de compte, il faut faire avec ce qui est disponible. Les imprécisions peuvent être corrigées lorsque des objets plus appropriés sont en vue.

Exactement en ligne

La manière la plus simple de déterminer un emplacement est de faire un relèvement. Si l'on relève par exemple un phare à 120 degrés, on doit se trouver quelque part sur une ligne à partir de laquelle le phare se trouve exactement dans cette direction. On parle de ligne de foi. Elle englobe tous les emplacements possibles des bateaux sur la base d'une mesure précédente.

La ligne de foi est reportée sur la carte marine en traçant, à partir de l'emplacement du phare, une ligne dans la direction opposée au relèvement (valeur du relèvement +/- 180°) - dans notre exemple, donc dans la direction de 300 degrés (120° + 180° = 300°). En effet, si le phare se trouve à 120 degrés par rapport à moi, je dois me trouver dans une direction de 300 degrés par rapport au phare.

Il est important de toujours utiliser le relèvement à droite (rwP) pour les inscriptions sur la carte marine. En effet, la carte marine est orientée au nord à droite (rwN). Cependant, sur les voiliers, le relèvement est généralement effectué à l'aide d'un compas magnétique, qui est soumis à ce que l'on appelle des erreurs de compas.

Un relèvement au compas magnétique (MgP) doit donc d'abord être corrigé de la déviation (Abl, également appelée déviation) ainsi que de la déclinaison (MW) et transformé en un relèvement orthogonal.

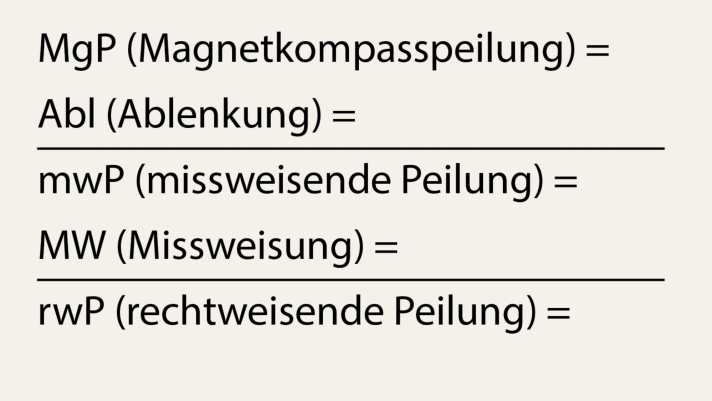

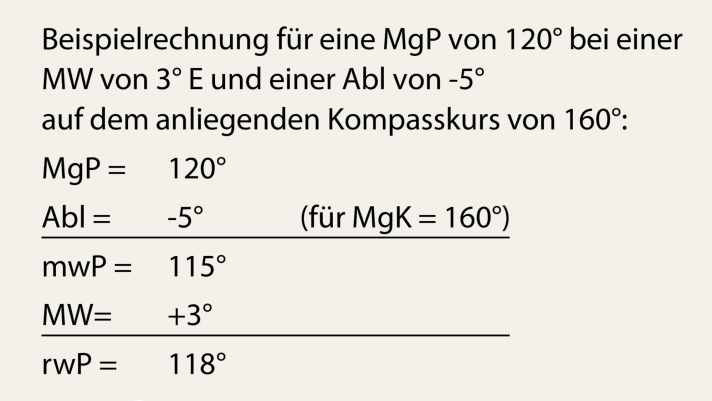

Conversion de gisement

Pour pouvoir inscrire une ligne de foi sur la base d'un relèvement au compas magnétique (MgP) sur la carte marine, le relèvement doit d'abord être corrigé des éventuelles erreurs de compas - c'est-à-dire des déviations (Abl) et des déclinaisons (MW, plus de détails sur ces erreurs dans l'épisode suivant). Pour cela, un schéma de calcul a fait ses preuves :

Le sens de calcul est conçu de haut en bas - du "faux" au "vrai", ce dernier étant toujours le sens le plus juste. Les signes sont définis en conséquence. Dans le cas d'une conversion de relèvement d'un rwP à un MgP, il faudrait compter avec des signes inversés.

La valeur de l'Abl, y compris le signe, est reprise du tableau des déviations pour le compas de commande (si disponible) en cas de relèvement par ce dernier. Important : c'est le cap du compas magnétique (MgK) au moment du relèvement qui est déterminant, et non le relèvement (MgP). En effet, la direction dans laquelle on relève le compas de commande n'a aucune importance pour la déviation - elle dépend uniquement de la direction dans laquelle le compas est actuellement orienté. C'est donc toujours la valeur de déviation qui s'applique pour la MgK présente au moment du relèvement.

Comme l'Abl dépend de l'emplacement du compas à bord, elle reste ouverte pour les relèvements effectués avec un compas mobile (ici, faute de mieux, on prend une Abl de 0°).

Pour la VM, une valeur orientale a en principe un signe positif (+), une VM occidentale un signe négatif (-).

Outil de repérage adapté

Comme la déviation dépend de l'emplacement du compas à bord, il n'existe généralement un tableau avec les valeurs correspondantes que pour le compas de direction, si tant est qu'il en existe un. Cela en fait l'outil de relèvement préféré.

Dans la pratique, son utilisation est toutefois limitée, voire impossible. Ainsi, les compas montés sur la colonne de gouvernail gênent souvent le couvercle du compas et la superstructure pour les relèvements vers l'avant. Avec un compas de cloison, les relèvements arrière sont impossibles, à moins de changer de cap.

On peut aussi essayer d'aligner exactement le bateau avec la ligne de quille sur l'objet du relèvement, puis utiliser le cap du compas magnétique (MgK) appliqué comme valeur de relèvement. Cette procédure fonctionne également avec un compas électronique, qui peut être compensé relativement facilement afin d'exclure complètement la déviation. En revanche, le GPS ne convient pas pour cette opération, car il n'a aucune référence à la prédiction de la droite.

Si l'on ne veut pas changer de cap pour faire du relèvement, un compas de relèvement à main ou des jumelles marines avec compas intégrées sont une bonne solution. Elles sont également soumises à une déviation, dont l'ampleur n'est toutefois pas connue. Il faudra donc s'accommoder d'une erreur de relèvement.

Un disque de relèvement offre une solution alternative. Il permet d'effectuer des relèvements latéraux (SP). L'angle lu se rapporte donc à la direction de l'avant droit (direction de l'étrave) du yacht. Il est additionné au cap suivi pour obtenir une valeur relative au nord (MgK + SP = MgP ; si l'on compte vers bâbord, il faut soustraire). Il est ainsi possible d'obtenir des relèvements dans toutes les directions en tenant compte de la déviation du compas de route.

Croix ou triangle

Après avoir inscrit la ligne de repère sur la carte marine, nous savons déjà que nous nous trouvons quelque part sur cette ligne. Pour un emplacement, nous avons besoin d'au moins une autre ligne de repère - idéalement d'un deuxième objet de repérage. Le lieu du bateau se trouve à l'intersection de ces deux lignes.

Pour un tel relèvement croisé, les deux objets à relever ne doivent pas être trop proches l'un de l'autre, sinon les lignes se superposent et aucun point d'intersection clair ne se dessine plus. On parle alors de "coupes frottantes", qui se produisent également lorsque les objets de relèvement sont opposés. L'angle entre les deux lignes de repère doit si possible être supérieur à 30 degrés et inférieur à 150 degrés.

De plus, les relèvements doivent être effectués au même moment. Dans la pratique, il est conseillé de relever en premier les objets orientés vers l'avant ou l'arrière, car l'objet à relever ne se déplace pas aussi rapidement. Et bien sûr, tous les relèvements doivent être effectués avant de se mettre à travailler sur la carte marine.

S'il y a plus de deux objets à repérer, il se peut que les lignes de repère ne se croisent pas toutes en un seul point, mais dans ce que l'on appelle un "triangle d'erreur". Mais il arrive aussi que tous les relèvements n'aient pas la même qualité - il se peut que l'on ait eu une position instable lors d'un relèvement. Dans le cas d'un relèvement croisé, cela fausserait le point d'intersection - avec plusieurs lignes de repère, on a tout de même la possibilité d'évaluer où pourrait se trouver un emplacement réaliste.

Entièrement navigué

Il est également possible de déterminer la position d'un objet avec un seul relèvement, mais de manière moins fiable qu'avec un relèvement croisé. Dans le cas d'un relèvement double, le même objet est relevé deux fois à un certain intervalle de temps. Lors du deuxième relèvement, la marque d'orientation doit être clairement décalée. En même temps, le yacht doit maintenir un cap précis entre les deux relèvements et naviguer de manière aussi constante que possible.

Les lignes de foi des deux relèvements ne se croisent évidemment pas sur la carte marine - elles partent du même objet. Pour obtenir un point d'intersection, la ligne de foi du premier relèvement est décalée parallèlement, c'est-à-dire "naviguée", de la distance parcourue entre-temps par le yacht.

Il existe plusieurs méthodes pour tracer le gisement. L'une d'entre elles consiste à déplacer l'emplacement de l'objet du relèvement sur la carte marine de la distance parcourue par le yacht. A partir de ce point, on reporte la ligne de foi du premier relèvement. Au lieu de déplacer la position de l'objet, on peut aussi déplacer n'importe quel point de la première ligne de foi en conséquence et déplacer la première ligne de foi parallèlement à la position du bateau.

Cette forme de "réutilisation" d'un relèvement est également utile lorsqu'un autre point de repère apparaît plus tard, alors que le premier objet de relèvement a entre-temps disparu derrière une langue de terre. On appelle cela un double relèvement tronqué.

La précision d'un double relèvement dépend fortement de la fiabilité du mouvement supposé du yacht entre les deux relèvements. Si, par exemple, les valeurs du loch et du compas de route sont utilisées pour la navigation, celle-ci ne décrit que la distance parcourue dans l'eau et non sur le fond. Les éventuels décalages de courant ou les imprécisions de la barre ne sont pas pris en compte.

Quatre traits plus loin

Le relèvement à quatre traits ne nécessite qu'un seul objet. Le nom provient de l'ancienne division de la rose des vents - dans les films de pirates, le capitaine aime bien faire corriger le cap de quelques traits. Un trait correspond à la 32e partie d'un cercle, soit 11,25 degrés. Ici, il s'agit de 4 traits, soit 45 degrés. Ces 45 degrés se réfèrent toutefois à la direction avancée (un relèvement latéral).

Il faut d'abord repérer le moment où un objet à relever se trouve exactement dans un relèvement latéral de 45 degrés à bâbord ou à tribord. Un relèvement au compas est alors effectué. A partir de ce moment, le cap et la vitesse doivent être maintenus avec précision jusqu'à ce que l'objet à relever se trouve exactement par le travers (relèvement latéral = 90°). Il s'est alors déplacé de 4 millièmes. On procède alors à un deuxième relèvement au compas.

Le relèvement à quatre traits donne un triangle isocèle, ou plus précisément un triangle rectangle, sur la carte marine. L'angle entre la ligne de foi et le premier relèvement est de 45 degrés, tout comme l'angle entre les deux lignes de foi.

Comme un triangle isocèle a deux côtés de même longueur, la distance naviguée entre les deux relèvements doit correspondre à la distance à l'objet du relèvement lors du deuxième relèvement. On peut donc maintenant reporter la distance enregistrée sur la ligne de base du deuxième relèvement et c'est terminé. Cela semble simple, mais dans la pratique, cela demande beaucoup d'attention et de soin lors du pilotage et du relèvement. A cela s'ajoutent les incertitudes liées à la navigation.

En outre, il est possible de varier le principe du quadrilatère - il suffit qu'il en résulte un triangle isocèle, mais pas nécessairement un triangle rectangle. C'est toujours le cas lorsque l'angle du deuxième côté est égal au double de l'angle du premier côté. Ce procédé est généralement connu sous le nom de doublement du relèvement latéral ou encore de distance à partir du double relèvement.

Prendre de la distance

La détermination de la distance à un objet fournit également une ligne de repère - sous la forme d'un cercle dont le rayon correspond à la distance déterminée autour de l'emplacement de l'objet. Si l'objet est en outre repéré par un goniomètre, le lieu du bateau se trouve à l'intersection du cercle de distance et de la ligne de foi résultant du repérage.

Toutefois, les mesures de distance ne sont pas faciles à réaliser sans équipement technique, comme par exemple un radar ou un télémètre laser. Nous laisserons également de côté les mesures d'angles avec un sextant. Sans technique sophistiquée, la visibilité des objets est un point de départ.

En mer, on fait la distinction entre la visibilité météorologique et la visibilité géographique. Pour la visibilité géographique, plus je suis haut, plus je peux voir loin - en d'autres termes, plus l'horizon optique est éloigné de ma position. A cela s'ajoute la hauteur de la cible : une cible haute est visible plus tôt à l'horizon - déjà à une distance plus éloignée - qu'une cible basse.

Comme l'ampleur de la courbure de la Terre est connue, il est possible de calculer à quelle distance une cible d'altitude connue apparaîtra "dans le ciel". La formule suivante s'applique : D = 2,075 x (√Ah + √Zh). "D" correspond à la distance en milles nautiques (sm), "Ah" à la hauteur des yeux, "Zh" à la hauteur de la cible, toujours en mètres (m). Ceux qui souhaitent s'épargner le calcul trouveront des tableaux correspondants dans les publications nautiques, comme par exemple dans les manuels et les répertoires de phares.

Dans la pratique, on peut par exemple guetter la nuit le moment où un feu précédent apparaît dans la baie et déterminer sa distance à ce moment-là. Cette méthode s'appelle le "feu dans le gîte". La hauteur du feu (= hauteur de la cible) se trouve dans les cartes marines et les répertoires de feux. Le tout fonctionne également avec d'autres objets dont la hauteur est connue. Le réticule d'une jumelle marine peut d'ailleurs également fournir un point de repère pour une distance. Nous renonçons pour l'instant aux calculs trigonométriques.

Tout est en ordre

Il y a aussi des lignes de stand qui sont déjà indiquées sur la carte marine - par exemple des lignes de feux de balisage. Si les feux supérieurs et inférieurs se trouvent exactement l'un au-dessus de l'autre, vus du bord, le yacht se trouve exactement sur cette ligne.

Les lignes d'horizon obtenues à partir de ces relèvements de pont sont plus fiables que les relèvements au compas, bien que le tout fonctionne également avec d'autres objets de relèvement qui sont exactement alignés.

A cela s'ajoutent les lignes de profondeur : Si mon échosondeur indique une profondeur d'eau de 20 mètres alors que je relève un objet à terre, je dois me trouver à l'intersection de la ligne de foi issue du relèvement et de la ligne de profondeur de 20 mètres. Du moins en théorie - dans la pratique, il y a quelques points délicats de plus à prendre en compte lors des sondages.

Il y a tout d'abord les variations du niveau de l'eau dans les zones de marée. D'autant plus que la hauteur actuelle de la marée ne peut pas être calculée avec précision pour chaque point de la carte. A cela s'ajoutent les variations de niveau d'eau dues au vent, qui peuvent également se produire dans des eaux sans marée. En outre, le sondeur doit fonctionner correctement et être correctement calibré, par exemple la profondeur de la sonde doit être réglée. Enfin, il est préférable de disposer d'un fond marin avec un profil de fond le plus marqué possible et une courbe de profondeur claire.

Dans la pratique, il est recommandé de suivre la ligne de profondeur pendant un certain temps pour s'en assurer. Et bien sûr, il faut une carte marine avec des données de mesure les plus récentes possibles ainsi qu'une échelle appropriée. Mais cette dernière est en principe indispensable pour une localisation et une navigation fiables.