Suivre un tracé de carte sur l'eau peut représenter un véritable défi. En effet, les bateaux ne naviguent pas toujours en ligne droite.

Le chargement du cap décrit dans l'épisode précédent garantit certes que l'étrave pointe exactement dans la direction où se trouve la cible. Néanmoins, le yacht peut suivre un autre cap sur le fond s'il est déplacé latéralement par le vent et le courant.

Pour savoir où ce décalage latéral les entraîne et comment le compenser en se tenant à l'avant, il faut élargir le chargement de la route. Pour cela, il faut avant tout de l'expérience en ce qui concerne la dérive due au vent, tandis que les documents nautiques aident à déterminer un décalage de courant dû à la marée.

Série Navigation

- Épisode 1 : Localisation terrestre

- Épisode 2 : Du tracé de la carte au tracé de la boussole et à la navigation à l'estime

- Épisode 3 : Prise en compte du vent et de l'électricité

- Épisode 4 : Navigation par waypoints GPS - Trucs et astuces et erreurs les plus fréquentes

- Épisode 5 : Routage - la préparation de l'itinéraire du jour avant de partir

Influence du vent

La dérive due au vent ne peut souvent être qu'estimée. Elle dépend de nombreux facteurs, notamment du type de bateau, de la force du vent, de la voilure actuelle, du plan de voilure, de la gîte et de l'assiette correcte.

En outre, le cap au vent joue un rôle important : alors qu'en naviguant à plat devant le drap, il est naturellement peu probable qu'il y ait une dérive latérale, celle-ci se fait d'autant plus sentir sur un cap au vent.

Ici, le profil de la voile génère une force de portance aérodynamique qui agit perpendiculairement à la direction du vent et latéralement à la ligne de quille. C'est la carène qui permet au bateau de se propulser vers l'avant. Le plan latéral s'oppose à la dérive latérale, tandis que sa conception minimise la résistance. Néanmoins, il existe toujours une certaine force transversale qui, outre la gîte, se traduit par une dérive sous le vent.

En bref, le bateau ne va pas seulement tout droit, mais il pousse aussi en biais - autrefois, on disait "dwars" - par rapport à la ligne de quille.

Les propriétaires de longue date savent par expérience dans quelles conditions il faut s'attendre à une dérive de leur bateau. Pour les nouveaux propriétaires et les loueurs, il est recommandé de comparer constamment le cap théorique et le cap réel afin d'évaluer la dérive et d'en tenir compte.

Pour les yachts de régate, des tableaux détaillés sur la dérive ou des jeux de données correspondants sont parfois créés.

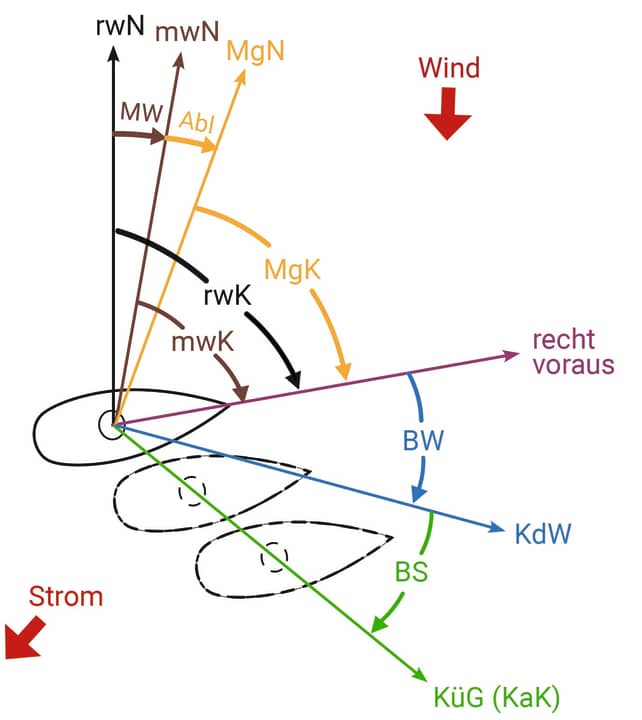

Pour tenir compte de la dérive due au vent lors de la navigation, le schéma de conversion de cap (voir épisode 2) doit être complété par un facteur supplémentaire : le chargement pour le vent (BW). Il décrit l'angle entre l'alignement du bateau et son déplacement ou sa trajectoire dans l'eau (KdW) :

MgK (cap du compas magnétique) =

déflexion (déviation) =

mwK (cap de déclinaison) = MW (déclinaison) =

rwK (cap à droite) = BW (chargement pour le vent) =

Cap à travers l'eau (KdW) =

Si nous naviguons en mer libre et que nous voulons savoir où la dérive nous emmène, il faudrait convertir le cap de direction (MgK) appliqué au compas de haut en bas en un KdW.

Pour obtenir un cap d'attente sur lequel notre yacht navigue dans l'eau tout droit vers sa destination, on prend le cap tiré de la carte comme KdW et on calcule le cap de direction (MgK) de bas en haut (avec les signes inversés).

Que le nombre de degrés utilisé pour le BW représente une valeur empirique ou qu'il provienne d'un tableau de chargement, le principe est le suivant : le BW a toujours un signe positif par vent de bâbord (lorsque le yacht est déplacé sur tribord) et toujours un signe négatif par vent de tribord.

Influence du courant

Si, en plus, un courant s'établit, l'eau elle-même se déplace sur le fond. Tout ce qui flotte dans l'eau est alors déplacé. Conséquence : le mouvement du yacht dans l'eau ne correspond plus à sa trajectoire sur le fond, de sorte qu'une alimentation complémentaire en courant (BS) est nécessaire. Le BS décrit la différence angulaire entre le KdW et le cap sur le fond (KüG), qui correspond au cap de la carte (KaK) :

MgK (cap du compas magnétique) = Abl (déviation) =

mwK (cap de déclinaison) = MW (déclinaison) =

rwK (cap à droite) = BW (chargement pour le vent) =

Cap à travers l'eau (KdW) = BS (alimentation pour courant) =

KüG (cap au sol) =

Dans le cas d'un écoulement de surface provoqué par le vent, on pourrait éventuellement travailler avec un chargement total pour le décalage - après tout, BS et BW auraient alors la même cause (même si l'effet n'est pas forcément toujours le même).

Il en va autrement des courants de marée, dont la direction et la force varient continuellement au cours de la marée. Dans ce cas, il est nécessaire de coordonner l'alimentation du courant, ce qui suppose de disposer de données fiables sur le courant de marée dominant.

Des losanges riches en contenu

On trouve des informations sur le courant de marée dans de nombreuses sources, notamment sur les cartes marines des zones de marée. On y trouve souvent ce que l'on appelle des losanges de courant, qui portent des lettres d'identification. Un tableau des courants de marée imprimé sur la carte contient, pour chaque losange, des informations détaillées sur le courant de marée à la position concernée. Les données relatives au courant sont énumérées par ordre horaire - de six heures avant à six heures après l'heure de la marée haute à un endroit de référence. Ce dernier est indiqué au-dessus du tableau.

Pour connaître l'heure de la marée haute au lieu de référence, il suffit de consulter le calendrier des marées ou les tableaux des marées plus détaillés pour le secteur (il existe bien sûr des applications pour smartphone). Si nous connaissons l'heure de la marée haute au lieu de référence, nous pouvons entrer dans la ligne correspondante du tableau - par exemple deux heures avant la marée haute, si nous sommes à 14 heures au barrage fluvial et que la marée haute au lieu de référence doit se produire à 16 heures (attention : il faut tenir compte de l'heure d'été et d'hiver).

L'âge de la marée

Outre un nombre de degrés indiquant la direction du courant, on y trouve deux indications sur la vitesse du courant en nœuds (kn) - l'une pour le temps de marée haute et l'autre pour le temps de marée basse. Contexte : à l'heure du saut, la terre, la lune et le soleil sont alignés (pleine et nouvelle lune), ce qui renforce encore les forces génératrices de marée. Il en résulte une augmentation de l'amplitude des marées, qui se traduit par des courants de marée plus forts.

Lors de la nipptide, le soleil est perpendiculaire à l'axe terre/lune, ce qui entraîne une faible amplitude des marées et des courants de marée plutôt faibles. Entre ces phases, il y a le temps moyen - il faudrait alors interpoler entre les valeurs de la marée sautante et de la marée de morte-eau.

Cet "âge de la marée" est également indiqué dans le calendrier des marées. Attention : si vous vous basez uniquement sur les phases de la lune, vous risquez de faire une erreur d'appréciation, car dans certaines zones, la topographie retarde l'apparition des effets mentionnés ci-dessus.

Dans la Baie allemande, le retard de saut peut par exemple atteindre plusieurs jours. Le calendrier officiel des marées allemand pour la zone de navigation contient un tableau sur l'âge de la marée qui tient déjà compte du retard de saut, alors que dans d'autres ouvrages sur les marées, il est parfois indiqué séparément pour chaque lieu de référence.

Atlas fluvial

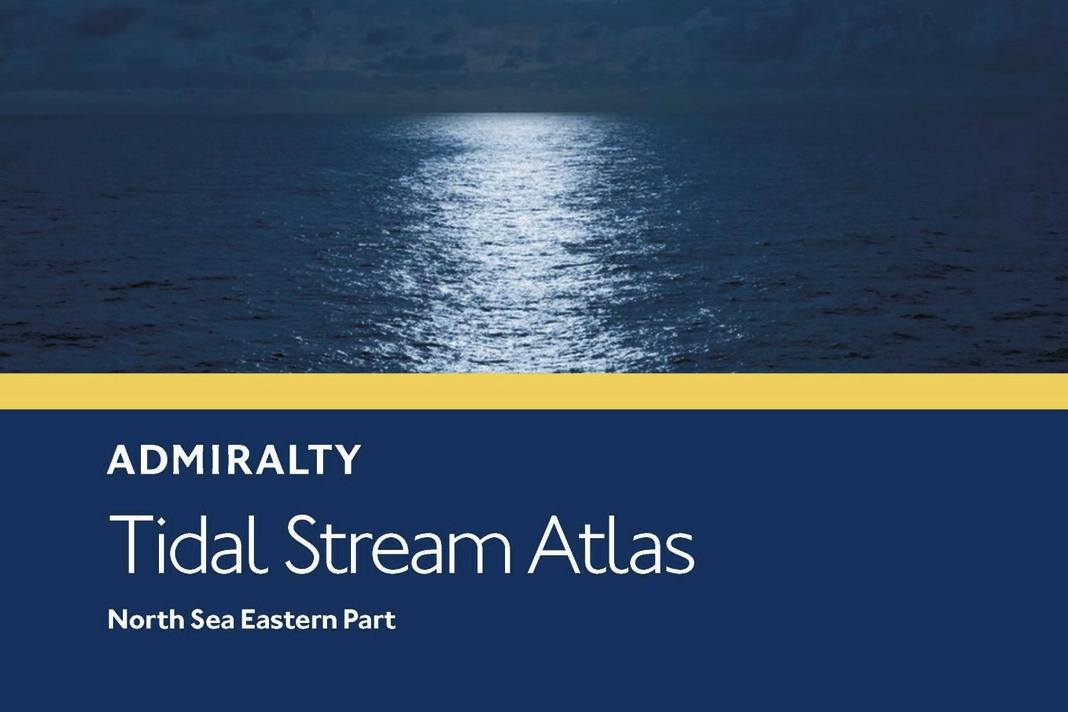

Les atlas des courants sont une autre source d'informations sur les courants de marée. Ils contiennent des cartes avec des flèches de courant qui représentent l'évolution du courant dans une zone maritime donnée à différentes heures. Là aussi, on trouve généralement des feuilles de cartes allant de six heures avant à six heures après l'heure de la marée haute à un endroit de référence (exceptionnellement avec une référence astronomique). A cela s'ajoute une échelle de latitude/longitude sur le bord de la carte pour trouver le lieu applicable.

Un atlas des courants permet de déterminer pour presque chaque endroit de la zone représentée le courant de marée qui s'y établit, alors que sur les cartes marines, les lignes de courant sont souvent nettement plus espacées.

En feuilletant un atlas des courants, on peut également se faire une idée claire de l'évolution des marées dans la zone (par rapport aux chiffres bruts d'un tableau des courants). Il est ainsi possible d'estimer d'un coup d'œil le moment opportun pour parcourir une certaine distance.

Enfin, dans les zones de marée, il faut parcourir le plus de distance possible avec le courant. C'est justement dans les passages étroits, comme par exemple dans les gorges maritimes, qu'un courant défavorable peut s'avérer extrêmement traître, d'autant plus qu'il y est renforcé. La situation devient également inconfortable lorsque le courant se met en travers de la direction du vent dominant, ce qui se traduit par une forte houle.

La direction du courant est lue en appliquant un triangle de parcours à la flèche de courant la plus proche. Le courant est en principe indiqué dans la direction dans laquelle il se pose, ce qui correspond à la direction de la flèche. Selon l'usine de marée, la vitesse du courant est reconnaissable à la longueur, à la forme et/ou à la couleur des flèches.

A cela s'ajoutent des données chiffrées pour lesquelles il faut faire attention à l'unité de mesure. Dans l'"Atlas des courants de marée pour la mer du Nord" de l'Office fédéral de la navigation maritime et de l'hydrographie (BSH), les valeurs numériques sont indiquées en nœuds - dans les anciennes éditions de l'ouvrage BSH "Der küstennahe Gezeitenstrom in der Deutschen Bucht" en centimètres par seconde (cm/s, dans l'édition actuelle également en nœuds).

Dans les "Admiralty Tidal Stream Atlas" britanniques, les valeurs sont séparées par une virgule. Ici, l'une des valeurs est valable pour le temps de Nipp, l'autre pour le temps de Spring (toujours en dixième de nœud). "04,08" signifie 0,4 nœud à l'heure de Nipp et 0,8 nœud à l'heure de Spring.

En revanche, certains atlas des courants ne représentent que les courants de marée moyens, de sorte qu'il convient d'appliquer les majorations correspondantes en cas de temps de saut (voir les consignes d'utilisation correspondantes).

Les cartes électriques pour les côtes allemandes de la mer du Nord et de la mer Baltique peuvent également être consultées en ligne sur le site Internet du BSH (www.bsh.de, rubrique "Données" et là sous "Prévisions", "Courants").

Petite leçon de dessin

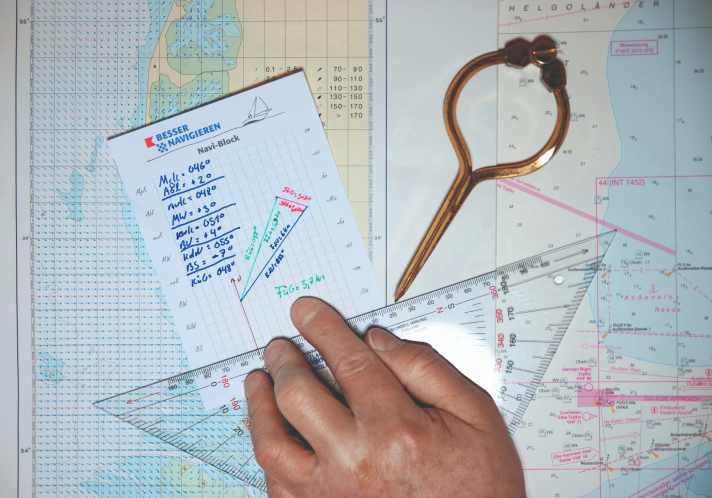

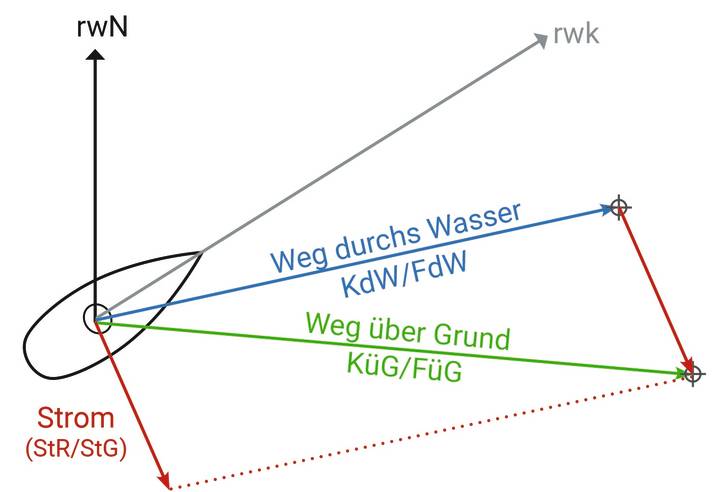

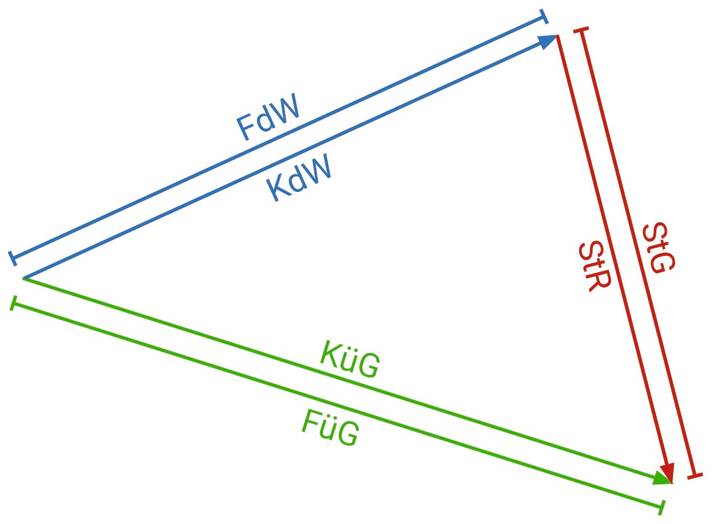

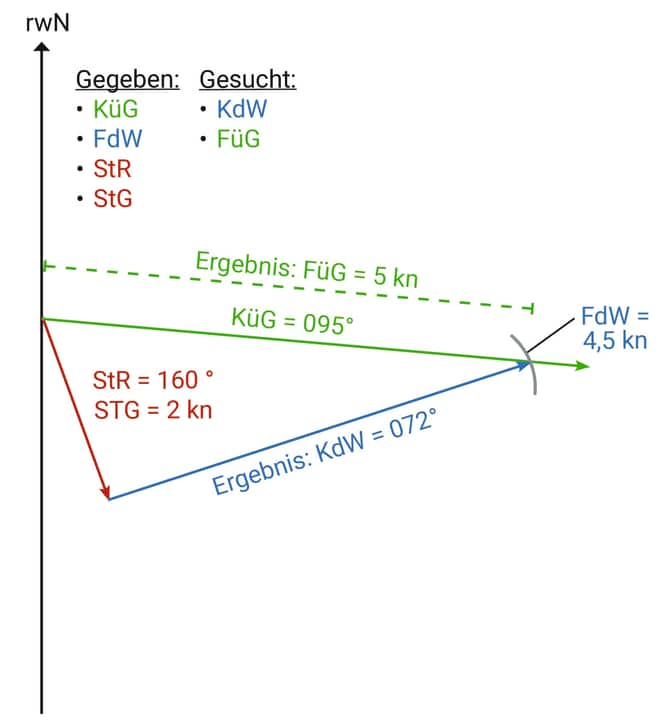

Pour déterminer un cap en tenant compte du décalage de courant déterminé, l'addition de vecteurs en dessinant un triangle de courant a fait ses preuves. Un triangle de courant se compose des branches suivantes : le cap dans l'eau (KdW), le cap sur le fond (KüG) et la direction du courant (StR).

La longueur des branches correspond à la vitesse respective : la vitesse dans l'eau (FdW) pour le KdW, la vitesse sur le fond (FüG) pour le KüG et la vitesse du courant (StG) pour le StR.

La procédure concrète dépend du côté du triangle que l'on recherche : le KüG ou le KdW. Le StR et le StG sont tirés du tableau des courants de marée ou de l'atlas des courants. Le FdW est soit lu sur le loch, soit considéré comme une valeur empirique compte tenu des conditions de vent attendues sur le parcours (force du vent, cap par rapport au vent). En revanche, le FüG est toujours recherché, car il est en partie déterminé par le courant qui doit encore être apporté.

Première tâche de courant

Nous supposons tout d'abord que nous avons lu le cap actuel (MgK) sur le compas et que nous voulons maintenant savoir où le courant dominant va déplacer notre yacht sur le fond.

Après avoir transformé le MgK en KdW, on commence par tracer un méridien vertical sur une feuille comme référence nord. Le KdW est tracé à partir de ce méridien à l'aide du triangle de cap. Sa longueur correspond à la FdW lue sur le log.

Lors du tronçonnage des vecteurs, il faut définir une échelle uniforme, par exemple un nœud par centimètre. Maintenant, le vecteur de courant est tracé à l'extrémité du vecteur KdW - dans la direction du StR et dans la longueur du StG.

Enfin, le triangle est complété en traçant une autre branche à partir du point de départ du KdW sur le méridien jusqu'à l'extrémité du vecteur courant. Ce troisième vecteur correspond au KüG, sa longueur au FüG.

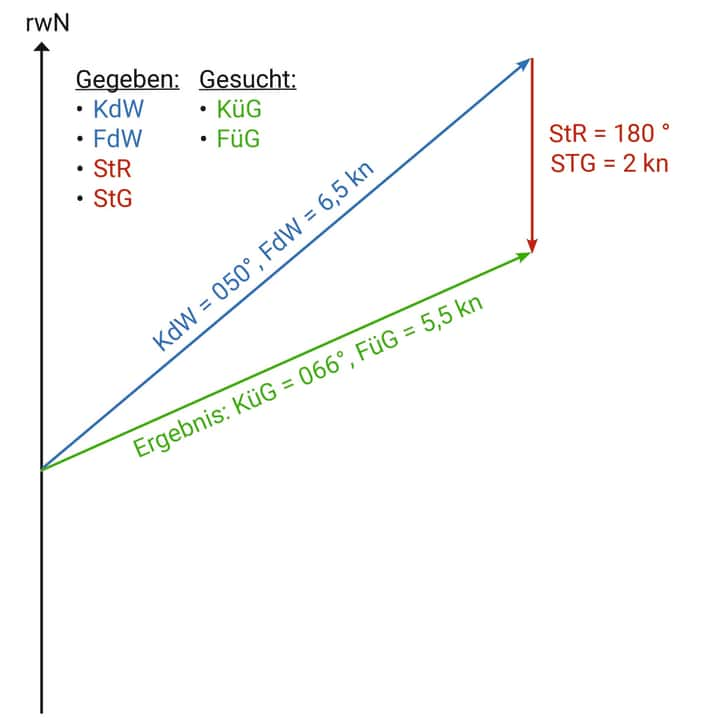

Deuxième tâche de courant

Si un cap d'attente doit être déterminé, la LC prélevée sur la carte est d'abord décalée au méridien. Celui-ci ne peut pas encore être tronqué, car la PdF est encore inconnue. Le vecteur de courant est donc tracé à partir du point de départ de la LC.

Il manque encore la branche du KdW, dont on connaît tout de même la longueur sous forme de FdW. On prend cette longueur dans le compas et on fait un arc autour de l'extrémité du vecteur courant qui coupe le KüG.

Enfin, l'extrémité du vecteur courant est reliée à ce point d'intersection. Cette troisième branche correspond au KdW recherché. En même temps, le point d'intersection sur le KüG marque la longueur du FüG, à l'aide de laquelle il serait possible de calculer l'heure d'arrivée prévue (ETA).

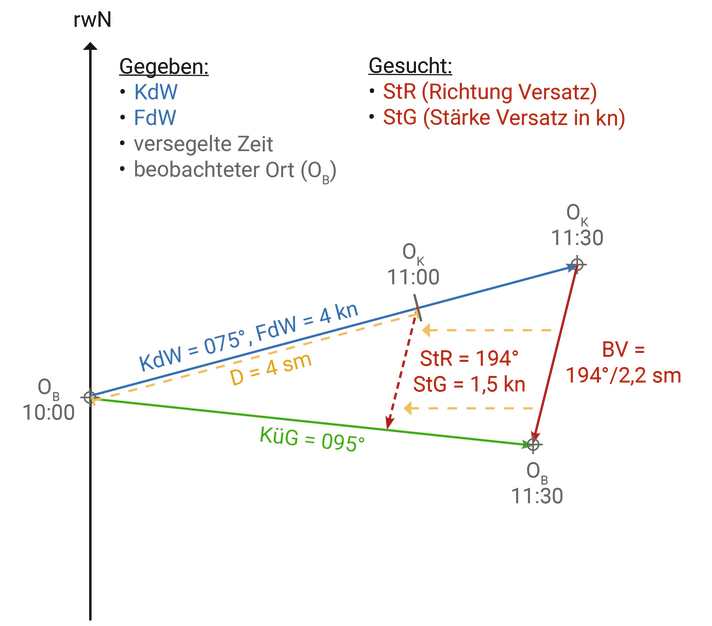

Troisième tâche de courant

Enfin, un chargement consciencieux du courant de marée peut également aider à déterminer la dérive du vent et les courants de surface dus au vent. Car si, malgré l'alimentation en courant, il y a un décalage entre le lieu d'amarrage et le lieu observé, seul le vent peut en être responsable. Soit en poussant le bateau latéralement dans l'eau et/ou sous la forme d'un courant inattendu dû au vent.

Ceux qui participent assidûment au couplage (voir l'épisode 2) peuvent même déterminer cette dérive de manière très précise à l'aide de ce que l'on appelle la troisième tâche de courant - car ledit déplacement de couverts (BV) décrit sa direction et son intensité.

La distance du décalage ne correspond toutefois à la vitesse de décalage en nœuds que si le BV se réfère à une heure. Si l'intervalle de couplage est plus long, OK et OB doivent pour ainsi dire être "recouplés" sur les positions après une heure.

Mais on peut aussi simplement construire un OC sur le cours de couplage pour le moment correspondant et déplacer ensuite le BV parallèlement à ce point. Au point d'intersection avec la LC se trouve alors l'OB couplé en retour pour le même moment.

Dans la pratique à bord, il ne faut pas non plus se fier exclusivement aux sources mentionnées pour prendre en compte le courant, mais toujours garder les yeux ouverts pour détecter les signes qui pourraient indiquer un décalage différent.

Ainsi, il arrive que des tourbillons de courant et des courants de marée contraires se produisent dans les coudes et les passages étroits ainsi que dans les baies et les entrées de port. Des friselis d'eau sauvages et des tonnes dansantes en témoignent.

Données électriques électroniques

Certains programmes de navigation et jeux de cartes marines électroniques pour traceurs de cartes intègrent déjà des données sur les courants de marée dans la zone de navigation concernée. Elles peuvent alors être prises en compte dans la navigation électronique. En outre, diverses applications permettent de consulter les données sur les courants lorsqu'une connexion Internet est disponible. En outre, l'Office fédéral de la navigation maritime et de l'hydrographie (BSH) propose des paquets de données sur les courants de surface dans les zones côtières allemandes à télécharger. Il s'agit de données au format Grib, qui ne peuvent donc être utilisées qu'avec un logiciel de navigation ou de régate compatible.