Navigation: Navigation par waypoints GPS - Trucs et astuces et erreurs les plus fréquentes

Sven M. Rutter

· 17.07.2024

L'utilisation du GPS & Co est devenue entre-temps une évidence pour la navigation, à laquelle presque plus personne ne pense de manière intensive. Parallèlement, la technique n'a cessé d'évoluer, raison pour laquelle nous parlons aujourd'hui de GNSS (Global Navigation Satellite System) comme terme générique pour les différents systèmes de navigation par satellite disponibles.

Série Navigation

- Épisode 1 : Localisation terrestre

- Épisode 2 : Du tracé de la carte au tracé de la boussole et à la navigation à l'estime

- Épisode 3 : Prise en compte du vent et de l'électricité

- Épisode 4 : Navigation par waypoints GPS - Trucs et astuces et erreurs les plus fréquentes

- Épisode 5 : Routage - la préparation de l'itinéraire du jour avant de partir

L'utilisation d'un équipement GNSS sur un bateau de plaisance présente néanmoins quelques défis, de l'interprétation correcte des données disponibles à la définition de la meilleure route vers la destination visée.

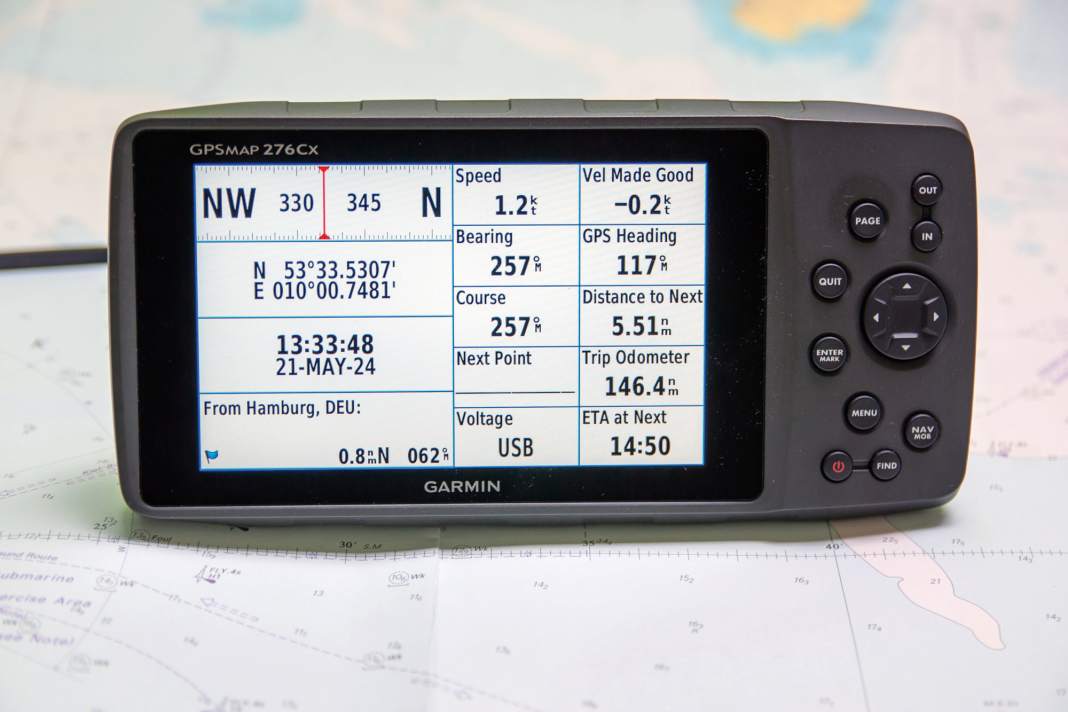

Babylone à l'écran

Un premier obstacle consiste à classer sans ambiguïté les nombreuses données mises à disposition. Malheureusement, même les valeurs les plus élémentaires des systèmes de navigation de plaisance courants portent souvent des noms différents, et cela vaut d'autant plus pour leurs abréviations. Par exemple, une indication de direction à trois chiffres peut correspondre soit au cap de la carte, soit à la direction actuelle de déplacement du yacht sur le fond, soit encore à la direction vers le prochain waypoint - ce qui n'est pas la même chose.

Alors que dans les épisodes précédents, nous avons largement assimilé la route sur le fond (KüG) à la route sur la carte (KaK), la navigation GNSS nécessite une approche plus nuancée. Lorsque nous traçons sur la carte marine un cap du point de départ à la destination, il s'agit de la route prévue sur le fond. Ce tracé cartographique (KaK) décrit en quelque sorte le "cap théorique" et est souvent désigné par DTK (Desired Track) ou DCOG (Desired Course over Ground) sur les appareils GNSS, ou tout simplement par CS pour Course.

De plus, l'appareil GNSS détermine en permanence - plusieurs fois par seconde - la direction parcourue par le bateau par rapport au fond. Cette valeur, généralement appelée COG (Course over Ground) et parfois TRK (Track), décrit la direction actuelle de déplacement du bateau. On pourrait également parler de "cap réel".

Il faut également toujours se rappeler de quels capteurs proviennent les valeurs affichées. Ainsi, une valeur de cap à trois chiffres affichée comme Heading (HDG) ne peut en réalité pas provenir du GNSS, car il n'a aucun rapport avec le cap à droite du bateau. Il doit s'agir d'un compas électronique, qui est le seul à connaître le cap à suivre.

Les différences entre les données de cap respectives fournissent des informations précieuses sur un éventuel décalage latéral, et c'est justement l'un des avantages de la navigation électronique que ces valeurs soient toujours disponibles - il suffit de savoir les attribuer correctement.

La vitesse sans la précipitation

Outre les valeurs de cap, le GNSS fournit également en permanence la vitesse au sol actuelle, généralement désignée par SOG (Speed over Ground) ou simplement par SP pour Speed. Elle est calculée sur la base du déplacement permanent de la position par rapport au temps - de manière analogue au déplacement sur le fond (FüG) lors de l'accouplement, mais à des intervalles beaucoup plus courts. L'intervalle de mise à jour des données de cap et de vitesse est généralement réglable. Cela est utile lorsque les valeurs affichées oscillent de manière frénétique.

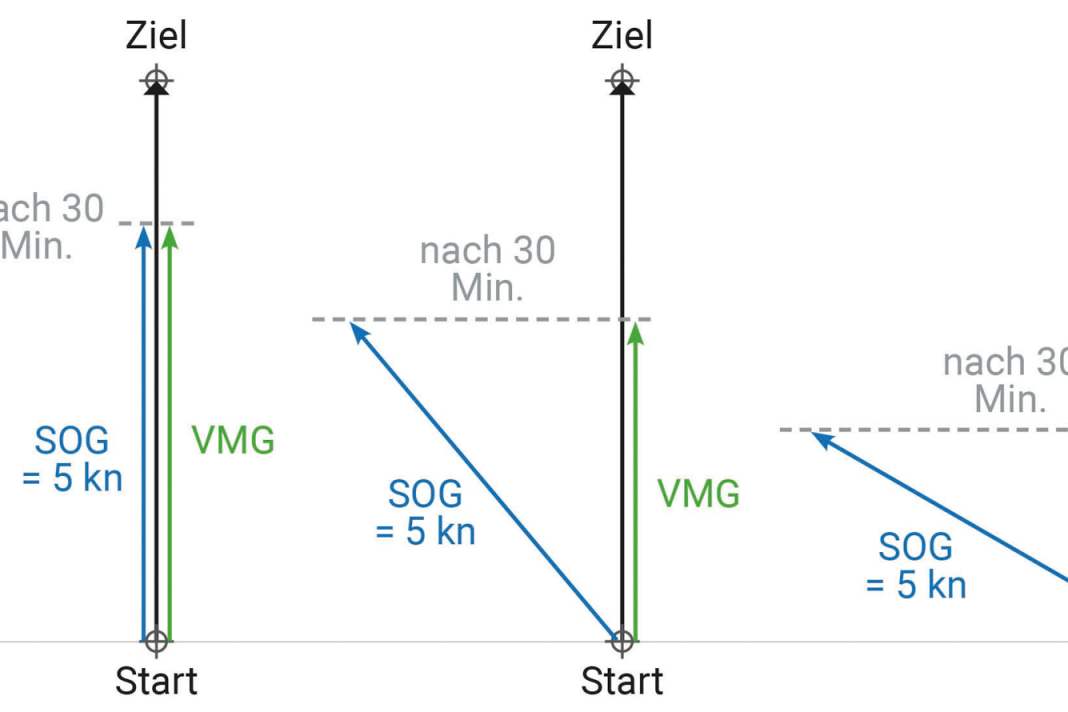

Dans la mesure où un routage est en cours - c'est-à-dire qu'une certaine destination, comme un waypoint, a été définie comme point de repère - la vitesse de croisière vers la destination est également calculée, généralement appelée VMG (Velocity Made Good). Elle décrit la vitesse à laquelle le bateau se dirige vers la destination. Si le bateau s'écarte du tracé de la carte, la VMG diminue, car il ne se dirige plus directement vers la cible. Le VMG est utile lors des croisements pour attribuer les angles d'attaque et de fuite. Sur les parcours par vent arrière, elle peut aider à trouver le compromis idéal entre hauteur et vitesse.

Toutes les données fournies par le GNSS se rapportent par nature exclusivement au déplacement du yacht sur le fond. Pour trouver le réglage parfait de la voile, le déplacement sur l'eau (FdW) est souvent plus pertinent et nécessite un logging. Il en va de même pour la Navigation électrique.

La navigation, c'est du scoutisme

Pour bénéficier de toutes ces fonctions, il faut programmer au préalable une route composée de différents waypoints dans l'appareil. Les waypoints sont soit définis sur une carte papier et leurs positions sont ensuite transférées dans l'appareil de navigation, soit, dans le cas des traceurs, directement placés sur la carte marine électronique.

La procédure concrète dépend à nouveau de l'appareil, de sorte qu'il convient de se familiariser au préalable avec les principales fonctions : Comment les différents waypoints sont-ils assemblés dans le bon ordre pour former un itinéraire ? Comment déplacer ultérieurement la position d'un waypoint, comment ajouter un waypoint supplémentaire dans un itinéraire, comment supprimer un waypoint d'un itinéraire ?

Pour les traceurs, il faut tenir compte du fait que le zoom sur les cartes vectorielles habituelles équivaut à un changement d'échelle. En cas de zoom arrière, des contenus importants peuvent donc disparaître au profit de la clarté. Comme pour les cartes marines sur papier, il est donc recommandé de travailler à la plus grande échelle disponible dès la planification de l'itinéraire. Pour plus de sécurité, chaque itinéraire tracé sur un traceur devrait être "navigué" encore une fois avec le curseur au niveau de zoom le plus élevé avant de larguer les amarres.

Les waypoints doivent être placés à chaque endroit d'un itinéraire planifié où un changement de cap est prévu ou où une attention particulière est requise. Il peut s'agir, par exemple, d'un replat à contourner mais à passer à proximité, d'une zone interdite à côté de l'itinéraire ou encore d'une balise maritime sur le chemin afin de ne pas la franchir.

La plupart des appareils indiquent en permanence la distance et le temps de trajet restants jusqu'au prochain waypoint. Le cas échéant, les champs d'affichage sur l'écran du GNSS/traceur doivent être adaptés en conséquence. En outre, il est souvent possible de régler une alarme de proximité.

La bouée d'approche du port d'arrivée comme dernier point de repère permet en outre de calculer l'heure d'arrivée prévue (ETA = Estimated Time of Arrival). En revanche, en ne prenant que la destination finale comme seul point de repère, on risque de passer à côté d'endroits dangereux ou de manquer des changements de cap nécessaires.

Sinon, le choix des waypoints est laissé à l'appréciation du skipper : il est possible de définir n'importe quelle position sur la carte comme waypoint ou d'utiliser des repères réels comme des signaux marins. De nombreux jeux de cartes de navigation de plaisance contiennent également des recommandations de waypoints pour les itinéraires les plus populaires.

Ne rien négliger lors de la navigation

En revanche, un scepticisme sain est de mise en ce qui concerne les fonctions dites d'autorouting. D'autant plus qu'elles s'appuient sur une base de données limitée, qui ne tient peut-être pas compte de tous les aspects pertinents - sans parler des insuffisances inhérentes au système.

Lors de la définition des waypoints, il est recommandé de tenir compte de la direction et de la force du vent prévues, ainsi que des caps par rapport au vent qui en découlent. Enfin, il faut passer les côtes sous le vent, les amers et les hauts-fonds à une distance appropriée au vent. Les positions des waypoints doivent être définies en conséquence. Certes, nous avons décrit dans l'épisode précédent comment calculer un cap d'approche approprié. Mais il se peut qu'il soit trop haut au vent et que la dérive ne puisse pas être entièrement compensée.

Il faut également tenir compte des courants et de l'état de la mer, par exemple dans les zones peu profondes ou sous le vent des îles. Placer un waypoint à un endroit où l'on peut s'attendre à une mer de fond ou une mer croisée peut s'avérer désagréable - il vaut mieux contourner ces zones.

J'ai également pris l'habitude de noter les points de passage de chaque itinéraire journalier dans un tableau - les bons carnets de bord comportent déjà des formulaires correspondants. Cette liste ne contient pas seulement les noms et les positions des waypoints, mais aussi les distances et les caps entre les différents points. Elle sert non seulement de sauvegarde en cas de panne électronique, mais aussi de contrôle de plausibilité des valeurs fournies par le GNSS.

Lors de l'ajustement, il est par exemple possible de détecter rapidement si l'électronique se dirige encore vers un "ancien" waypoint parce que celui-ci a été franchi à une trop grande distance et que l'appareil n'a pas encore basculé vers le nouveau waypoint.

Comme sur l'autoroute

En cours de route, les valeurs affichées permettent de contrôler à tout moment si tout se déroule comme prévu. Cela se fait notamment en comparant en permanence la trajectoire prévue et la trajectoire observée sur le fond - c'est-à-dire entre le cap de la carte et le COG.

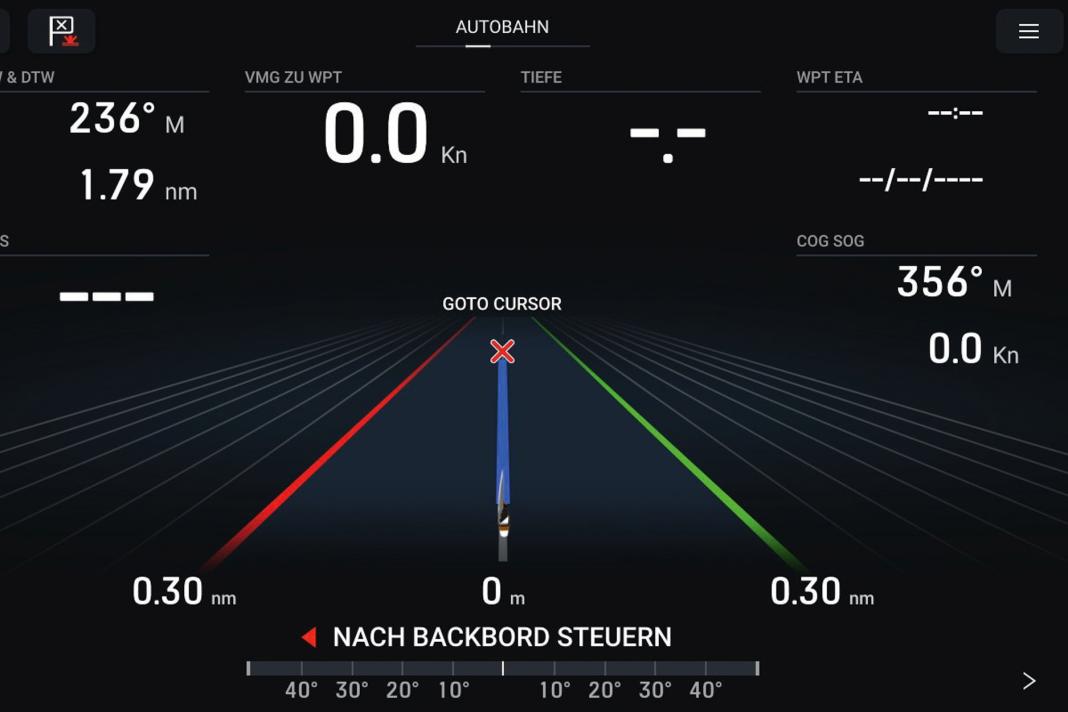

La plupart des appareils proposent également une représentation de l'autoroute (également appelée Course Deviation Indicator, CDI). La ligne centrale de la route représentée illustre le cap de la carte. Si le yacht ne suit pas la route, il y a une erreur de cap latérale.

L'ampleur de ce décalage transversal peut également être consultée sous forme de valeur numérique en milles nautiques. L'indication XTE (Cross Track Error) ou XTD (Cross Track Distance) correspondante offre un bon point de repère pour estimer un cap d'attente en cas de décalage inattendu dû au vent et/ou au courant. Certains appareils fournissent également des valeurs de contrôle recommandées pour une "correction vers le cap".

Il va de soi qu'à chaque fois que l'on met le cap sur un point, il faut le comparer avec la carte pour ne pas se retrouver en terrain dangereux. Si c'est le cas, il est conseillé de corriger le cap (éventuellement à angle droit).

Le chien dans les virages

En outre, le gisement directionnel vers le waypoint actuel est fourni en permanence sous la forme d'un Bearing (BRG ou BTW = Bearing to Waypoint). Si l'indication BRG s'écarte sensiblement du cap sur le fond (COG), on pourrait être tenté de corriger le cap actuel sur la valeur BRG - après tout, la destination se trouve exactement dans cette direction. Mais cela ne tient pas compte de la cause de l'écart de route. En conséquence, le COG et le BRG divergeraient à nouveau en peu de temps.

On pourrait bien sûr corriger à nouveau le cap en conséquence. Cependant, en procédant de la sorte, le mouvement du yacht sur le fond décrirait successivement un arc - ce que l'on appelle une courbe en chien.

Contexte : si la cause de l'écart de route est par exemple la dérive due au vent, le yacht sera toujours repoussé sous le vent malgré la réorientation régulière vers la cible. Au final, la cible se trouverait exactement au vent. Pour autant que l'on n'ait pas entre-temps touché un plat que l'on voulait éviter avec le cap de la carte.

Il vaut mieux travailler avec des cours de rétention appropriés (voir épisode 3), afin de ne pas s'écarter sensiblement du tracé de la carte. Pour les valeurs de chargement correspondantes, l'affichage BRG en comparaison avec le cap de la carte fournit un autre point de repère utile. En outre, il est possible de définir des valeurs limites pour le croisement, par exemple les relèvements vers la cible (BRG) et le décalage latéral maximal de la route (XTD) à partir de la carte (voir graphiques).

Si la valeur limite est atteinte, le prochain tournant est imminent. Les panneaux indicateurs virtuels que les appareils GNSS fournissent en permanence sous la forme de toutes ces valeurs ont révolutionné la navigation en mer. Leur utilité dépend toutefois de la personne qui définit les principales données de référence. Même la meilleure des techniques ne peut pas créer un itinéraire idéal à partir d'un itinéraire improvisé et de points de repère placés sans discernement.

Le contrôle est préférable

En matière de navigation GNSS, il vaut la peine de jeter régulièrement un coup d'œil à la précision du système. Elle dépend en effet du nombre et de la répartition des satellites utilisés.

D'autant plus que les systèmes complémentaires tels que le réseau de téléphonie mobile, utilisé par les smartphones et les tablettes pour déterminer la position, ou les aspects de plausibilité que les systèmes de navigation automobile prennent en compte (après tout, ils se déplacent généralement sur des routes et non à travers des maisons ou des champs) ne fonctionnent que de manière limitée en mer. En fin de compte, tout lieu situé dans l'eau est également un lieu de navigation possible.

Presque tous les appareils GNSS nautiques proposent un affichage d'état qui fournit des informations sur le nombre et la répartition spatiale des satellites utilisés. Il s'agit souvent d'une représentation graphique de la répartition des satellites dans le firmament. Si les satellites GNSS actuellement utilisés sont concentrés dans une direction, il faut s'attendre à une faible précision - si la répartition est uniforme, la position sera beaucoup plus fiable.

L'influence de la disposition géométrique des satellites est également souvent exprimée sous forme de valeur mathématique. Cette valeur DOP (DOP = Dilution of Precision, c'est-à-dire "affaiblissement de la précision") est une indication numérique sans dimension. Plus la valeur est faible (par exemple inférieure à 3), plus la position est fiable. Les valeurs élevées, par exemple supérieures à 8, doivent être considérées de manière critique. Si plusieurs valeurs DOP sont affichées, la précision horizontale (HDOP = Horizontal Dilution of Precision) est déterminante pour la navigation nautique.

Une des causes d'une mauvaise répartition des satellites peut être l'ombrage latéral de l'antenne. Il se peut que quelqu'un soit assis devant l'antenne GNSS montée à l'arrière ou que le bateau navigue le long d'une côte escarpée. En cas d'ombrage permanent, il faudrait envisager une autre position de l'antenne ou le raccordement d'une antenne GNSS externe, en fonction de l'installation à bord.

Tant qu'on y est, on peut aussi jeter un coup d'œil à la configuration du système GNSS. Si l'appareil prend en charge les systèmes d'augmentation par satellite (SBAS), comme le système européen Egnos, cette fonction doit être activée. En outre, l'utilisation parallèle de différents GNSS tels que GPS, Galileo et Glonass peut s'avérer payante. Cela aussi peut souvent être configuré individuellement. Et bien sûr, la date de la carte (date géodésique, par exemple WGS 84) doit correspondre à celle de l'appareil GNSS et du matériel cartographique utilisé.