Navigation: Du tracé de la carte au tracé de la boussole et à la navigation couplée

Sven M. Rutter

· 15.06.2024

- Série Navigation

- Où, quand et à quelle vitesse

- Formules centrales de la navigation à l'estime

- Déplacement des couverts

- Déclinaison : écart dû à la boussole

- Comment fonctionne la conversion des cours

- Couplage anticipé et couplage simultané

- Si le log tombe en panne

- Calculer la déclinaison actuelle

- Vérification de la déviation du compas magnétique

Série Navigation

- Épisode 1 : Localisation terrestre

- Épisode 2 : Du tracé de la carte au tracé de la boussole et à la navigation à l'estime

- Épisode 3 : Prise en compte du vent et de l'électricité

- Épisode 4 : Navigation par waypoints GPS - Trucs et astuces et erreurs les plus fréquentes

- Épisode 5 : Routage - la préparation du parcours de la journée avant de partir en mer

Comme nous l'avons déjà constaté dans l'épisode précédent, il est nécessaire d'avoir au moins une idée approximative de l'endroit où l'on se trouve en mer pour pouvoir se repérer sans système de navigation par satellite comme GPS & Co. Pour cela, le couplage permanent en cours de route a fait ses preuves. Pendant des siècles, cette méthode a été la seule possibilité de savoir à tout moment où se trouvait le bateau. En l'absence de points de référence visibles, par exemple en pleine mer par temps couvert ou par visibilité réduite, il n'y avait pas d'autre option.

La méthode de navigation à l'estime est simple. Le déplacement du yacht, déduit du cap et de la vitesse, est reporté sur la carte marine afin de déterminer où il devrait se trouver à un moment donné. Pour ce faire, on trace le cap suivi depuis la dernière position connue du bateau. La distance parcourue depuis la dernière localisation est reportée sur cette ligne de cap. Sa longueur résulte de la vitesse enregistrée par rapport au temps écoulé (voir les formules).

Où, quand et à quelle vitesse

Le résultat est ce que l'on appelle le lieu de couplage. Il est généralement indiqué par un trait transversal sur la ligne de parcours et l'abréviation "OK" (un lieu observé porte par contre l'abréviation "OB" et est entouré). A cela s'ajoute l'heure actuelle, afin de pouvoir continuer à coupler ultérieurement sur la base de cette heure.

Les méthodes et formules utilisées pour le couplage sont également utiles pour les prédictions. Le couplage anticipé permet par exemple de déterminer l'heure d'arrivée à destination ou au prochain waypoint. L'heure d'arrivée estimée (ETA) est calculée à partir de la distance jusqu'à la destination par rapport à la vitesse du bateau.

Si l'on met en relation la distance entre deux lieux connus du bateau et le temps écoulé entre ces lieux, on obtient la vitesse moyenne du bateau sur cette distance. Dans le cas de la navigation au long cours, cela permet par exemple de calculer la vitesse moyenne journalière à partir de l'etmal (distance parcourue en 24 heures).

Débit et crédit

Contrairement à un lieu observé basé sur une mesure telle qu'un relèvement croisé, un relèvement radar à distance ou un GPS, la détermination d'un lieu au moyen de couplages est soumise à de multiples facteurs d'incertitude.

Il y a d'abord la vitesse, qui a peut-être subi quelques variations au cours du trajet. Si elle est lue sur le loch, il s'agit en outre de la navigation sur l'eau (FdW) - et non de la navigation sur le fond (FüG). Or, le déplacement du bateau sur le fond est déterminant pour la localisation exacte du bateau sur la carte. Dans le cas d'un courant porteur, le bateau se déplace plus rapidement sur le fond que sur l'eau, dans le cas d'un courant contraire, il se déplace plus lentement.

De telles incertitudes concernent également la direction dans laquelle le yacht s'est déplacé : Outre les éventuelles imprécisions de pilotage, la dérive due au vent et le décalage du courant peuvent faire dévier considérablement le cap sur le fond (KüG) du cap piloté.

L'accouplement représente toujours un point de vue théorique et non réel : le yacht devrait se trouver dans le lieu d'accouplement - mais ce n'est pas nécessairement le cas.

Formules centrales de la navigation à l'estime

- Distance : d (sm) = (v (kn) - t (min.))/60 ou d (sm) = v (kn) - t (h)

- Temps de trajet (ETA) : t (min.) = (d (sm) - 60 )/(v (kn))

- La vitesse : v (kn) = (d (sm) - 60)/(t (min.) ) ou v (kn) = d (sm) : t (h)

Déplacement des couverts

Si l'occasion se présente à nouveau de déterminer un lieu observé, il se peut que cette position s'écarte nettement du lieu de couplage supposé pour le même moment. Cet écart s'appelle le décalage des couverts (BV). Elle est exprimée en direction et en distance du CO à l'OB (du "faux" au "vrai", par exemple : BV = 155°/1,5 sm).

Le décalage des couverts fournit des indications précieuses pour détecter un décalage inattendu du courant ou une dérive accrue du vent et pour réfléchir à la distance à laquelle il convient de se tenir à l'avenir en fonction du vent et/ou du courant. Si le navire progresse beaucoup plus lentement que prévu sur le fond, il convient, le cas échéant, d'adapter la planification de la route afin d'arriver à destination en plein jour.

Déclinaison : écart dû à la boussole

Pour obtenir des résultats utilisables lors de l'attelage, il faut essayer de réduire au maximum le décalage des couverts. Cela nécessite un chargement consciencieux du cours, en tenant compte de tous les facteurs d'influence possibles et imaginables.

Cela vaut pour le décalage par rapport au vent et au courant dominant, mais aussi pour les erreurs typiques de compas. Ces dernières font que le cap lu au compas de barre ne correspond pas au déplacement réel du yacht sur le fond, même dans des eaux sans courant et sans dérive significative due au vent.

L'une des causes est la déclinaison : alors que la carte marine est orientée vers le nord à l'endroit (rwN) - c'est-à-dire la direction vers le pôle nord géographique, où convergent les méridiens (degrés de longitude) -, un compas magnétique s'oriente vers le champ magnétique terrestre.

Pour simplifier, on pourrait aussi dire qu'il s'oriente vers le pôle magnétique nord, où les lignes de champ du champ magnétique terrestre pénètrent verticalement dans la surface de la Terre (l'aiguille nord d'une boussole magnétique s'oriente, au sens strict, vers le pôle magnétique sud, qui se trouve donc en fait à cet endroit - mais on s'en tiendra ici à la désignation habituelle). Cette direction est appelée nord déflecteur (mwN).

La déclinaison doit être prise en compte

Comme le pôle géographique et le pôle magnétique ne sont pas situés au même endroit, il en résulte un angle plus ou moins grand entre les deux directions du nord, selon l'endroit où l'on se trouve - la déclinaison (MW).

Si notre yacht navigue exactement au nord selon le compas, nous ne pouvons donc pas supposer avec certitude que nous nous déplaçons aussi vers le haut exactement parallèlement aux méridiens sur la carte marine.

Il faut tenir compte de cette différence angulaire. Et comme elle n'est pas la même en tout point du globe, l'ampleur de la déclinaison dépend de la zone maritime dans laquelle nous nous trouvons - d'autant que le champ magnétique terrestre n'est pas non plus parfaitement uniforme.

Les indications de la déclinaison locale se trouvent sur la carte marine. La plupart du temps, elles sont indiquées dans une rose de compas imprimée. Parfois, on trouve aussi des cases encadrées avec des indications de déclinaison. S'il y en a plusieurs sur une carte, il faut se référer à l'indication la plus proche.

Les valeurs se réfèrent toujours à une année donnée, car le pôle Nord magnétique se déplace. Alors qu'il se trouvait au nord du Canada à la fin du 20e siècle, il a aujourd'hui mis le cap sur la Sibérie. C'est pourquoi l'indication de la déclinaison doit, le cas échéant, être convertie en fonction de l'année actuelle (voir ci-dessous).

Déviation ou déviation plus importante sur les yachts en acier

En fait, le compas de route ne s'oriente pas non plus vers le nord, mais vers le nord du compas magnétique (MgN). Cette direction n'existe que chez nous à bord. En effet, de nombreuses influences magnétiques jouent ici un rôle qui dévie le compas - par exemple des composants métalliques et en particulier des pièces en fer, mais aussi des câbles électriques.

La déviation de la direction nord du compas de route, spécifique au bateau, est appelée déviation (Abl) ou encore déviation. Elle est par nature particulièrement importante sur les yachts en acier, mais sur les bateaux en fibre de verre, le bloc moteur et l'alternateur, l'appareil à gouverner, l'électronique de navigation, la radio, les haut-parleurs extérieurs, les objets métalliques rangés dans le coffre arrière et même le téléphone portable dans la poche du barreur, entre autres, peuvent faire dévier le compas sans que cela ne se remarque.

La déviation varie également en fonction du cap suivi. En effet, la direction de l'étrave a parfois pour effet que le magnétisme du navire et celui de la terre se renforcent mutuellement, alors que dans d'autres cas, elle a plutôt tendance à les annuler - pour simplifier. Et selon la direction dans laquelle la déviation se produit, elle a un signe positif ou négatif.

Pour maîtriser la déviation, il faut en principe bannir de la proximité du compas tous les objets magnétiques qui peuvent l'influencer. L'influence des composants fixes installés à bord peut être déterminée à l'aide d'un contrôle de la boussole (voir encadré page 30).

Dans le cas idéal, un tableau de déviation a été établi sur cette base pour le compas de direction, indiquant pour chaque cap du compas magnétique la valeur de déviation applicable du navire.

Parfois, il existe également un tableau de navigation avec des valeurs de déviation adaptées, dans le cas où un tracé cartographique extrait de la carte marine doit être converti en un tracé de navigation.

Comment fonctionne la conversion des cours

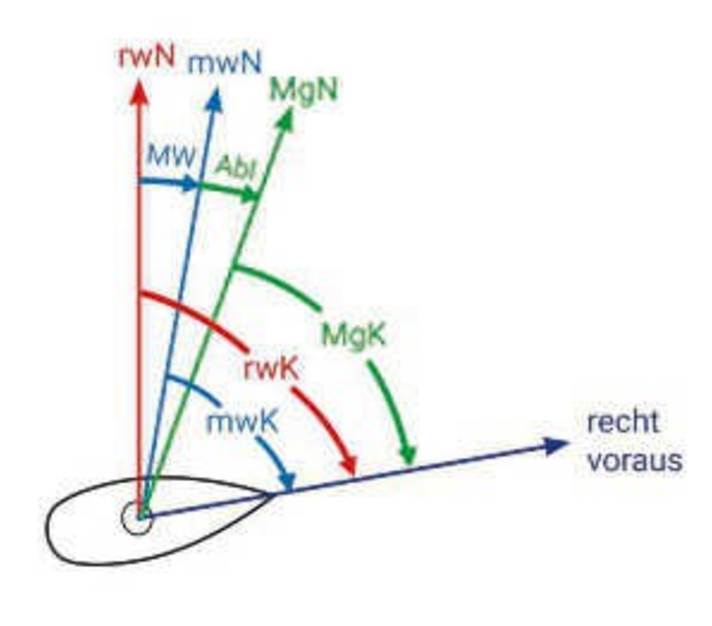

Cela nous amène à la conversion de cap correcte. Comme pour la conversion de relèvement (voir l'épisode précédent sur la localisation terrestre) un schéma de calcul a fait ses preuves : il s'agit d'aller du haut vers le bas, du "mauvais" vers le "bon", ce dernier étant la direction à suivre :

Les signes à utiliser s'orientent également sur cette direction de calcul. Si l'on veut convertir une valeur rwK en une valeur MgK, il faut calculer de bas en haut en inversant les signes. Le signe de la déviation et la valeur de degré correspondante sont tirés du tableau de déviation ou du tableau de commande. Pour la déclinaison, le signe d'un MW orienté vers l'est est en principe positif, celui d'un MW orienté vers l'ouest est négatif.

Avec ce calcul, on a déjà exclu la "fausse déviation" (Fw) - la somme de l'Abl et du MW - comme cause d'un éventuel décalage des couverts. Ce qui reste, c'est la dérive due au vent et le décalage du courant - leur prise en compte sera expliquée dans le prochain épisode de cette série.

Couplage anticipé et couplage simultané

Dans la pratique, le travail de couplage peut s'avérer utile à bien des égards. Ainsi, le couplage anticipé - c'est-à-dire l'inscription préalable sur la carte marine de toutes les routes prévues dans l'itinéraire avec le degré et la distance - offre un bon contrôle de plausibilité par rapport aux données émises par l'électronique de navigation. Cela permet de détecter rapidement les erreurs de programmation ou de système.

Pour un couplage constant, il s'est avéré utile de noter régulièrement les caps et les vitesses enregistrés dans le journal de bord. Comme un lieu de couplage fiable dépend de la capacité de charge des données de mouvement, il est conseillé de procéder à une inscription correspondante dans le journal de bord et la carte marine au moins à chaque changement de cap ou de vitesse, par exemple lorsque le vent tombe ou se lève. Si des manœuvres fréquentes sont prévues, la navigation dans la zone parcourue

Si la zone est particulièrement exigeante ou si les conditions sont très changeantes, il est recommandé de raccourcir les intervalles par rapport à un long parcours en ligne droite avec une brise constante en pleine mer.

Essayez-le tout simplement. Le couplage est amusant et laisse des motifs impressionnants sur la carte marine. J'aime utiliser ces cartes plus tard comme papier cadeau, ce qui est toujours très apprécié. Et si l'électronique à bord devait tomber en panne, le fait d'avoir consciencieusement anticipé et couplé s'avérera également être un cadeau bienvenu.

Si le log tombe en panne

Comme le loch dépend généralement d'un système électrique/électronique de bord en état de marche, il est nécessaire de trouver une méthode alternative de mesure de la vitesse en cas de panne technique. C'est là qu'intervient le "bastingage". Il s'agit de jeter un objet flottant - par exemple une pomme - par-dessus bord à la proue du yacht et de chronométrer le temps jusqu'à ce que l'objet atteigne la poupe. Un bateau qui effectue une traversée de l'eau (FdW) d'un nœud (kn) parcourt 0,514 mètre en une seconde (1 kn = 1 sm/heure = 1.852 m/heure = 1.852 m/3.600 s = 0,514 m/sec). On appelle cette distance la méridienne (MT), qui peut aussi être arrondie à 0,5 mètre dans la pratique. Le principe de base est le suivant : MT par seconde = miles nautiques par heure (= kn).

Il ne reste plus qu'à déterminer la distance parcourue par la pomme de la proue à la poupe. Si le yacht mesure 12 mètres, cela correspond à 24 MT (12 m : 0,5 m = 24). Si la pomme a mis 6 secondes, le yacht se déplace à 4 nœuds : 24 MT en 6 secondes = 4 MT par seconde, soit 4 nœuds.

Calculer la déclinaison actuelle

La déclinaison (MW) décrit l'angle entre le nord à droite (rwN) et le nord à gauche (mwN). Les données relatives à la PM locale sont indiquées sur la carte marine sous forme d'angle correspondant en degrés et minutes. A cela s'ajoute la direction : E (East) pour un MW oriental et W pour un MW occidental.

L'année de référence est également indiquée, ainsi que, entre parenthèses, la variation annuelle. Si la variation se fait dans le même sens, elle est additionnée, sinon elle est soustraite.

Un exemple : l'indication 3° 16' E 2022 (12' W) signifie une MW de 3° 16' Est en 2022 avec une variation annuelle de 12' Ouest (W). Pour l'année 2024, cela donne : 3° 16' E2 - 12' W = 2° 52' E. Sachant que pour l'alimentation des cours, on arrondit en principe au degré entier, donc à 3° E.

Vérification de la déviation du compas magnétique

Afin de pouvoir tenir compte de la déviation (Abl) lors du chargement du cap, le compas de direction doit être contrôlé en conséquence. Un contrôle du compas est particulièrement conseillé lorsque le magnétisme du bateau a été modifié - par exemple par un équipement supplémentaire, des transformations ou des installations techniques.

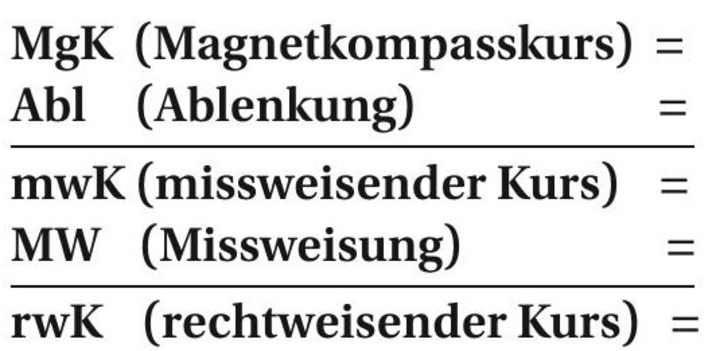

La manière la plus simple est de comparer avec une ligne de foi (voir l'épisode précédent). Si, par exemple, je me trouve avec mon yacht exactement sur une ligne de foi pour laquelle la carte marine indique une direction de 151° et que j'aligne la proue sur cette ligne, mon cap à droite (rwK) correspond exactement à cette valeur. Le rwK doit maintenant être converti en un cap déclinant (mwK) à l'aide de la déclinaison locale (MW) (rwKMW = mwK). Celui-ci est comparé au cap du compas magnétique (MgK). Si le compas de route indique une valeur différente, la règle suivante s'applique : mwK -MgK = Abl.

Comme alternative à un tel relèvement de pont, on pourrait aussi relever les feux de la ligne de tir à l'abri à l'aide du compas de gouverne, sans orienter la proue vers eux. La règle suivante s'applique alors : mwP -MgP = Abl (la mwP correspond à nouveau aux 151° corrigés de la MW, la MgP est le relèvement au compas magnétique). Le tout fonctionne également si l'on relève un objet dont la position est connue à partir d'un emplacement sécurisé, par exemple juste à côté d'un repère maritime indiqué sur la carte.

On procède de la même manière pour établir un tableau de déviation sur une digue de déviation. Comme la position de l'étai est connue, on obtient pour chaque point de repère également indiqué sur la carte un relèvement à droite assuré (rwP), qui est converti en mwP. Le yacht est alors tourné autour de la digue et, après chaque changement de cap de 10 degrés, un relèvement du point de repère est effectué à l'aide du compas de navigation. Il est ainsi possible de déterminer la déviation pour chaque cap - au moins par paliers de 10 degrés, en cas de valeurs intermédiaires, il faut éventuellement interpoler. Il est également possible d'utiliser un disque de relèvement, dont le relèvement latéral est ensuite ajouté au cap du compas pour former un MgP.

Les valeurs sont inscrites dans un tableau correspondant. Certains établissent également une courbe de déviation et un tableau de commande supplémentaire - mais nous ne voulons pas trop compliquer les choses à ce stade. En outre, il est possible de faire compenser la boussole par un professionnel qualifié.