Quelle est la distance à parcourir ? La distance jusqu'à la côte est-elle suffisante ? À quelle distance se trouve le cargo ? À l'ère du GPS et des traceurs de cartes avec AIS, il est facile de répondre à ces questions. Il suffit de jeter un coup d'œil à l'écran pour résoudre les problèmes courants de navigation.

C'est sans aucun doute une chose pratique et confortable, mais aussi ennuyeuse. En effet, la technologie omniprésente fait perdre à la navigation une partie de son caractère d'aventure et de l'intensité de l'expérience. Les pratiques ancestrales tombent ainsi dans l'oubli. Même si l'on n'en a plus forcément besoin au quotidien, quelques astuces et outils simples permettent d'estimer les distances et les relèvements, même sans électronique. De plus, la navigation manuelle est un bon moyen d'occuper les jeunes et l'équipage.

La visibilité géographique

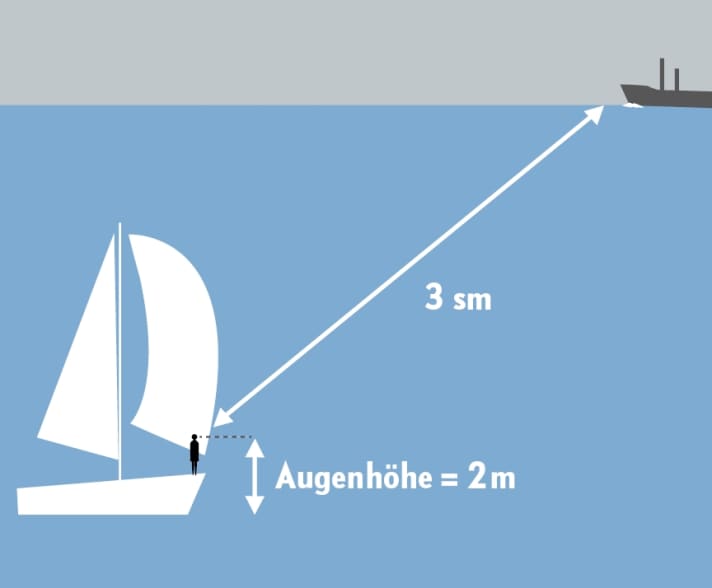

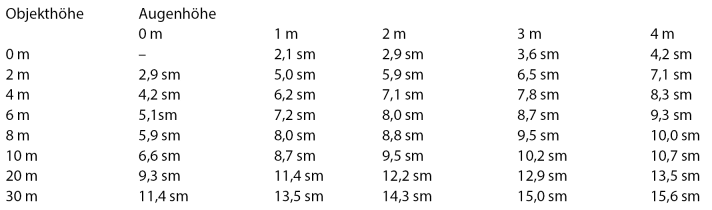

Pour estimer la distance des objets sur l'eau, la première question qui se pose est la suivante : à quelle distance peut-on voir ? En l'absence d'obstacles tels que les montagnes, les averses, la brume ou le brouillard, la courbure de la terre met un terme à la vision. Plus la distance augmente, plus les objets disparaissent lentement mais sûrement derrière le ciel. La distance de l'horizon à l'observateur peut être calculée à l'aide du théorème de Pythagore à partir du rayon de la Terre et de la hauteur des yeux.

Si l'on part du principe que la hauteur des yeux dans le cockpit est d'environ deux mètres, on obtient un horizon visible de près de trois miles nautiques. Cela donne déjà un bon point de repère, par exemple pour évaluer la distance par rapport à d'autres bateaux. Si l'on voit par exemple un cargo et que l'on peut voir son franc-bord complet jusqu'à la vague d'étrave, il se trouve au maximum à trois miles nautiques. Si le franc-bord est coupé en bas, le cargo passe derrière le bouchain et se trouve à plus de trois miles.

En connaissant la visibilité géographique (voir tableau), il est également possible d'estimer la distance à la côte. Pour cela, il suffit de faire varier la hauteur des yeux en s'asseyant sur le plancher du cockpit ou en montant sur la superstructure. La hauteur des yeux passe alors d'environ un mètre à jusqu'à quatre mètres. Si l'on observe à quel moment la zone de déferlement (hauteur de l'objet : zéro mètre) est visible, on peut en déduire la distance.

Lors des chaudes journées d'été, le système peut toutefois être trompeur - en raison des différences de température de l'air dans la zone frontière entre l'eau et la terre, des mirages sont possibles, semblables à un mirage. Les côtes sont alors déformées en altitude et sont visibles plus tôt que ce qui a été calculé en théorie.

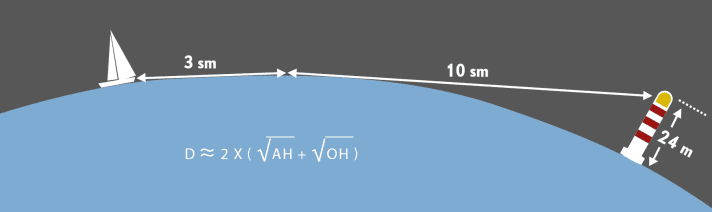

La visibilité géographique est particulièrement utile pour déterminer de nuit la distance par rapport à des feux dont la hauteur (OH) est connue. Le feu clignote à la crête lorsque son propre horizon croise celui de la tour.

Bâton de Saint-Jacques fait maison

Lorsque la hauteur de l'objet est connue, il est également possible de déterminer la distance à un objet sur l'eau ou sur terre à l'aide du théorème des rayons. Pour ce faire, on mesure l'angle entre le bord supérieur de l'objet et l'horizon. En effet, le rapport entre la hauteur réelle de l'objet et la taille de l'image déterminée à une distance connue peut être mis en relation avec la distance de l'objet.

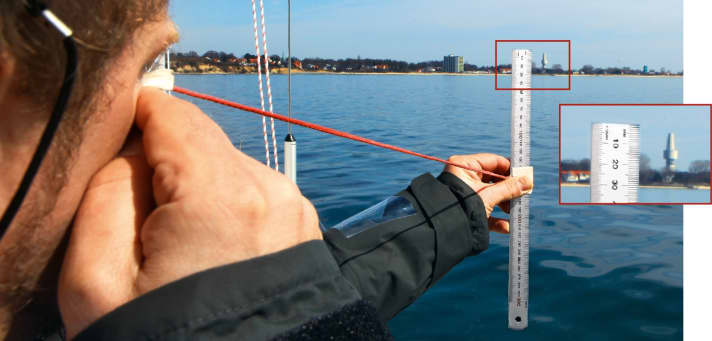

Cela semble compliqué, mais ça ne l'est pas. Pour déterminer la hauteur de l'image, on commence par bricoler un bâton de Saint-Jacques rudimentaire comme aide. Il faut une règle de 30 centimètres de long et un lacet. La ficelle est placée à peu près au milieu autour de la règle et fixée avec un peu de scotch. Ensuite, on mesure 60 centimètres sur la ficelle et on fait un nœud. Pour mesurer, on tient la règle devant soi à hauteur de tête, le bras tendu, de manière à ce que le nœud de la corde arrive exactement au bout du nez. La graduation de la règle se trouve ainsi à environ 62 centimètres de l'œil. Il faut maintenant viser l'objet et lire la hauteur de l'image sur la règle. Par approximation, la distance de l'objet en milles nautiques est obtenue en divisant la hauteur réelle en mètres par trois fois la valeur de la hauteur mesurée en millimètres.

Si l'on vise par exemple avec ce procédé l'ancienne tour d'écoute de Pelzerhaken, bien visible autour de la baie de Neustadt, on obtient éventuellement les mesures suivantes, telles que nous les avons relevées lors de l'essai :

La règle indique une hauteur de 26 millimètres et la carte marine indique que la hauteur de la tour est de 86 mètres au-dessus du zéro de la carte. La tour d'écoute devrait donc se trouver à environ 1,1 mille nautique. Un coup d'œil sur le traceur révèle une distance réelle de 1,2 miles nautiques. La méthode de mesure est donc étonnamment précise.

La mesure de la distance par réticule dans les jumelles fonctionne selon le même principe. En raison de la distance différente par rapport à l'œil et de la division différente du réticule, le multiplicateur et les unités dans la formule changent également.

Le diable se cache toutefois dans les détails, car la lecture correcte de la hauteur devient beaucoup plus difficile en cas de mer, tant à la règle qu'aux jumelles. A cela s'ajoutent des erreurs dues à la courbure de la terre pour les objets plus éloignés. Si le point de repère se trouve derrière l'horizon pour l'observateur, il apparaît trop bas, car la partie inférieure est coupée. Ce problème peut certes être corrigé à l'aide de ce que l'on appelle la profondeur d'affleurement, mais le calcul global devient plus compliqué. La prudence est également de mise en ce qui concerne l'altitude. Alors que pour les sommets de montagne, par exemple, c'est l'altitude au-dessus du zéro de la carte qui est indiquée, pour les phares, c'est la hauteur de la lanterne au-dessus du zéro ou la hauteur du bâtiment au-dessus du sol.

Saut de pouce

Le "saut du pouce" repose également sur le principe des rayons. Il s'agit de fermer un œil et de viser avec l'autre bras tendu un objet à terre avec le pouce. On change alors d'œil, ce qui fait sauter l'objet par rapport au pouce. Si l'on peut estimer la distance du saut à terre, on sait également à quelle distance on se trouve de l'objet, car la distance du saut - multipliée par 10 - donne la distance. Mais le problème est le suivant : sans connaître la distance du saut, on ne peut pas non plus évaluer la distance.

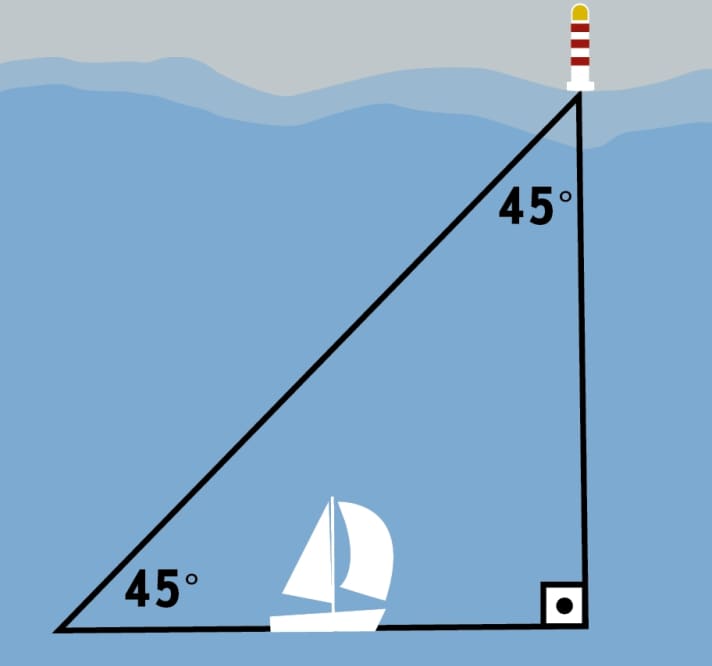

Repérage et logging

Si vous disposez d'une jauge calibrée à bord, vous pouvez également l'utiliser pour déterminer la distance à d'autres objets, à condition que le cap du bateau passe devant eux. Cette méthode s'appelle le relèvement à quatre points ou le relèvement de navigation : lorsque l'objet est repéré à 45 degrés par rapport au cap, on note le niveau du loch ou on remet le compteur journalier à zéro et on continue à naviguer sans changer de cap jusqu'à ce que l'objet se trouve en travers. Comme les deux relèvements et la ligne de cap forment un triangle rectangle et isocèle, la distance parcourue entre les relèvements correspond à la distance à l'objet. Bien entendu, l'objet ne doit pas bouger entre-temps.