Les défis du watt

Démonstration réussie : "Celui qui ne connaît pas cette zone et n'a pas d'entraînement risque de s'échouer ou d'atterrir sur un banc de sable !" Par la fenêtre de la timonerie de son bateau de pêche, le capitaine Wilhelm Jacobs montre du doigt une grande surface d'eau frisée. Sur le pont, une vingtaine d'hommes et de femmes regardent dans la direction indiquée. C'est là que se trouve un plat, juste à côté de l'Otzumer Balje, le chenal étroit devant Neuharlingersiel. Un œil non averti ne peut guère le reconnaître. Le cotre manœuvre prudemment le long des bouées du chenal qui s'inclinent dans le courant de la marée. C'est juste après la marée basse, il n'y a pas encore beaucoup d'eau sous la quille du lourd navire. C'est voulu.

Entraînement pratique dans la mer des Wadden

Lors de cette journée, les participants au "stage pratique en mer des Wadden" doivent vivre les phénomènes de marée avec les niveaux d'eau et les courants changeants afin de se familiariser avec ceux-ci. Le cours est organisé depuis des années par l'association régionale des sports nautiques à moteur de Basse-Saxe. (LM-N.FR). Il est conçu comme une introduction à bas seuil pour les plaisanciers - qu'il s'agisse de voiliers ou de bateaux à moteur - qui souhaitent se faire une idée de la mer des Wadden avant de s'y aventurer eux-mêmes.

Le cotre "Gorch Fock" a été spécialement affrété à cet effet à Neuharlingersiel. Son capitaine, Wilhelm Jacobs, a grandi dans la pêche et connaît le secteur comme sa poche. "Si vous n'avez pas assez d'eau sous la quille dans un chenal comme celui-ci, le mieux est de jeter l'ancre à temps dans une eau encore plus profonde et d'attendre", conseille-t-il aux futurs wattmen face au lin. "Et si l'eau vous fuit, encore plus !" Au cours des prochaines heures, Jacobs transmettra encore beaucoup de sa riche expérience aux skippers de loisirs.

Théorie et pratique réunies

En théorie, ils sont déjà bien préparés. La veille, la formatrice Ute Gausmann leur a enseigné tout ce qu'ils doivent savoir sur la navigation et la navigation dans la zone de marée de la baie allemande. Elle a renoncé autant que possible aux outils électroniques, car "les participants doivent vraiment comprendre ce qui se passe dans la zone des marées afin de pouvoir y naviguer en toute sécurité", explique Gausmann. "Si le sondeur s'approche soudainement de zéro, je dois pouvoir évaluer la situation : Est-ce que le courant a déplacé mon bateau, est-ce que le vent a fait baisser le niveau de l'eau ou est-ce que je suis tout simplement trop tôt au niveau des hauts fonds ?", décrit-elle les scénarios possibles. Ce n'est qu'alors que l'on peut décider rapidement de ce qu'il faut faire. "Dans un tel cas, aucune application ne me dira si je dois changer de cap ou jeter l'ancre !"

Enseignante à titre principal, Gausmann a expliqué aux amateurs de sports nautiques, lors de la session théorique d'une journée, comment se servir des outils nécessaires, tels que le calendrier des marées, les cartes et les prévisions, et a transmis méthodiquement les connaissances de base sur la navigation dans les watts : les niveaux d'eau et le courant, les sables méandreux et les profondeurs sondées, la direction et la force du vent. Au tableau, des formules de calcul, au flipchart, la profondeur de la carte, la hauteur de la sonde et la hauteur de la marée.

Vérification des calculs dans la pratique

Les nombreuses variables à prendre en compte lors de la planification d'une sortie à gué ont fait froncer quelques sourcils aux participants. La formatrice a répondu patiemment à toutes les questions. Avec succès : l'après-midi même, tous ont pu calculer la quantité d'eau que le cotre devrait avoir sous la quille le dimanche au large de Spiekeroog, Langeoog ou Baklegde.

Il s'agit maintenant de voir dans la pratique si les calculs sont corrects. La longue croisière en cotre part de Neuharlingersiel et traverse les criques de l'Otzumer Balje en direction de Spiekeroog, puis du Seegatt, de Langeoog et de Bensersiel. C'est bien plus que ce qu'un bateau de plaisance laisse habituellement dans son sillage en une journée dans cette zone de navigation.

"Nous ne pouvons pas nous amarrer à l'une des îles aujourd'hui, sinon nous ne pourrons plus revenir par le Prickenweg", explique l'un des participants en se basant sur les calculs de la veille. Le cotre a tout de même un tirant d'eau de 1,50 mètre. Il doit donc faire demi-tour dans le chenal des Wadden en raison de la proximité du Wattenhochs et met le cap sur Spiekeroog.

Défis de navigation dans les watts

L'entrée du petit port de l'île forme un petit arc et est marquée des deux côtés par des balises. À l'approche, ils semblent tous se tenir les uns à côté des autres, presque comme une haie. Les passagers curieux plissent les yeux au niveau du bastingage, jusqu'à ce que l'alignement apparent se dissolve visuellement à l'approche. On distingue quelques poteaux de porte et des tonneaux verts : Le chaos devient un chemin. "Il faut voir ça ! Avec mon propre bateau, j'aurais eu peur un instant de rater l'entrée !", murmure l'un des participants.

Le voyage se poursuit dans le Seegatt entre Spiekeroog et Langeoog. Dehors, la mer du Nord, dedans, la mer des Wadden. Pour aller d'une île à l'autre, il faut naviguer dans le Gatten, assez loin au nord, en direction de la haute mer. Aujourd'hui, c'est d'abord à contre-courant. Le capitaine Jacobs navigue un peu à l'est, en dehors du chenal balisé. "Nous prenons ici le courant du Neer. C'est un courant qui va dans le sens inverse du courant principal. De cette manière, nous n'avons pas besoin d'aller autant à contre-courant", explique-t-il. Et d'avertir aussitôt : "Nous savons par expérience qu'il y a suffisamment de profondeur ici en dehors du chenal. Mais il ne faut jamais essayer sans s'être renseigné au préalable !" Lorsque le vent est contraire au courant, une véritable vague peut se former dans les gatten. Des épis s'y enfoncent largement. Près du cotre, des tourbillons font ressembler la surface de l'eau à d'énormes assiettes tournantes ; il est facile d'imaginer que la situation peut parfois être assez aventureuse et qu'un bateau de plaisance est vite déplacé.

Capacité d'adaptation des gates marines

"Les courses en mer changent constamment", explique Jacobs, "chaque année, parfois même en l'espace de quelques semaines". Lui et ses collègues ont déjà retiré plus d'un bateau du banc de sable.

À l'approche du chenal de Langeoog, il change de cap et se dirige vers le sud-ouest. Le courant qui l'accompagne fait grimper le loch de deux ou trois nœuds - un véritable effet de tuyère sur le bord de l'estran. Des phoques somnolent sur un banc de sable à tribord, derrière eux, des vagues écument le large de la mer du Nord. Elles semblent à portée de main, alors que quelques centaines de mètres seulement séparent le chenal des sables.

Au niveau de la ligne des tonnes, le cotre navigue en toute sécurité vers le Prickenweg. Les troncs étroits des bouleaux se détachent d'abord vaguement sur le ciel morose. Leurs branches sont dirigées vers le haut, ce qui les caractérise comme des Pricken bâbord. Mais le cotre les a sur son côté tribord. Un passager est un instant déconcerté : "Si nous traversons le Gatt, ce serait quand même 'venant de la mer' et les pricken devraient être à bâbord ?".

Une navigation précise est nécessaire

Ute Gausmann entend cette question plus souvent. Elle renvoie à ce qu'elle a appris la veille en théorie : "Vous vous souvenez des flèches avec des points rouges et verts sur les cartes marines ? Elles indiquent la direction du balisage. Ici, elle va d'ouest en est". De vifs hochements de tête ; il faut faire attention à beaucoup de choses lors de la navigation sur les hauts fonds.

L'eau trouble des sédiments s'écoule autour des prions. Tout le monde à bord sait que l'eau est de moins en moins profonde sous le cotre. Mais rien n'est visible. "Sans sondeur, on est vraiment perdus ici", constate l'un des participants en regardant par-dessus le bastingage. En regardant l'eau opaque, on comprend qu'Ute Gausmann n'a pas exagéré en énumérant l'équipement nécessaire pour la traversée des Wadden - ancre, ancre de jet et sondeur, par exemple. Elle pose aussi la question de savoir où il est préférable de naviguer dans le chenal : plutôt près des bouées ou à une certaine distance ?

Il n'est pas toujours possible de dire exactement où les chemins d'érosion sont les plus profonds", explique le capitaine de cotre. "Mais il y a une règle générale : du côté de la mer - c'est-à-dire là où l'eau s'écoule de l'estran vers la zone des watts - la pente est souvent plus raide. C'est là que l'on trouve généralement l'eau la plus profonde, tout près des pricks". Plus loin dans le wadden, la passe est souvent moins profonde et plus large. "Là, il faut plutôt garder une certaine distance par rapport aux balises, car la ligne la plus profonde ne passe pas directement à côté des balises". C'est à l'endroit où les courants entrants des deux côtés se rencontrent que l'on trouve finalement les endroits les moins profonds du Watt, appelés "Wattenhochs".

Conditions saisonnières dans les watts

En ce jour d'avril un peu maussade, il y a encore peu de monde dans la région. Mais les chenaux de Watt semblent assez étroits : on peut imaginer qu'en été, cela pourrait devenir étroit, lorsque davantage de ferries et de Wattsprinters feront escale sur les îles, que les plaisanciers et les bateaux à moteur se faufileront le long des jetées et que les pêcheurs exerceront également leur activité.

Un autre bateau s'approche à contre-courant. Une centaine d'entre eux pêchent encore activement dans la mer des Wadden, avec des filets d'environ 17 mètres de long, maintenus ouverts sur les côtés par des perches d'une dizaine de mètres. Il faut donc se tenir à bonne distance des bateaux qui pêchent.

Est-ce que cela convient dans les eaux étroites ? Mais le contrebandier est un des nombreux bateaux de plaisance avec des invités à bord. Les deux gros bateaux peuvent facilement s'éviter l'un l'autre, tant qu'ils gardent un œil sur le sondeur. Bien qu'ils mesurent tous deux plus de quatre mètres de large, ils le font à bonne distance ; les chenaux sont en effet plus larges qu'on ne le pense.

Aspects de sécurité dans le chenal

Le capitaine Jacobs, debout au poste de pilotage, explique : "C'est justement lorsqu'on rencontre des ferries ou un cotre qu'il faut toujours garder une distance suffisante. Ils déplacent beaucoup d'eau et créent de forts effets d'aspiration. Nous avons déjà vu notre cotre être tellement aspiré par un ferry qui passait que nous sommes presque entrés en collision". Et ce, malgré un poids propre de plusieurs tonnes ; il est facile d'imaginer ce que peut ressentir un bateau de plaisance léger dans une telle situation.

Le meilleur conseil du capitaine est de toujours se comporter clairement dans les eaux étroites en signalant à temps les changements de cap et en évitant autant que possible les contrevenants sur tribord. "Mais", ajoute le professionnel avec un clin d'œil, "celui qui cède sa place trop tôt incite l'autre à ne pas du tout corriger son cap".

Protégé par un haut mur avec une large ouverture, le port de Langeoog semble plus généreux que le port insulaire de Spieker oogs. Mais à tribord, des balises indiquent également le chemin en formant un large arc. Près de la marée haute, la zone portuaire située derrière ne se distingue pas visuellement de celle d'avant. Mais à marée basse, elle s'assèche fortement - une particularité des ports insulaires.

Sur le chemin du retour, nous faisons encore un petit tour dans le port animé de Bensersiel, avant de traverser les watts et de retourner à Neuharlingersiel. Pour la première fois de la croisière, le vent et le courant s'opposent sur les derniers milles. Des vagues courtes et raides font rouler le bateau de 15 mètres.

Le respect des watts est important

L'animatrice du cours, Ute Gausmann, trouve cela bien : "Il est important que les participants voient à quelle vitesse la situation peut changer dans la mer des Wadden. Ils ne doivent pas avoir peur, mais avoir du respect - et être préparés en conséquence". Le compte est bon. Une participante se tourne vers elle et constate : "Avec notre petit bateau, ça risque de secouer. Mais c'est faisable - et en même temps, c'est passionnant et beau !"

Maniable : la règle des douze

Contrairement à la plupart des autres zones de marée, la marée dans la baie allemande se déroule sous la forme d'une parabole de même intensité. Cela permet de calculer aisément le niveau de l'eau pour chaque heure d'une marée à l'aide d'une formule d'approximation, la règle des douze. Voici comment elle fonctionne :

- Diviser par douze l'amplitude de la marée, c'est-à-dire la différence entre la basse et la haute mer.

- La règle de base est la suivante : 1-2-3-3-2-1. Cela signifie que dans la première heure qui suit la marée basse, l'eau monte d'un douzième de l'amplitude totale de la marée, dans la deuxième de deux, dans la troisième et la quatrième de trois douzièmes chacune, dans la cinquième de deux et enfin dans la sixième de nouveau d'un douzième.

- Après une inondation, l'eau tombe selon le même schéma.

- Comme la marée est plus forte aux heures trois et quatre, ainsi qu'aux heures neuf et dix, c'est à ces heures qu'il faut s'attendre au courant le plus fort.

- En outre, les niveaux d'eau sont soumis à des influences quotidiennes dues au vent, à la pression atmosphérique et à l'âge de la marée (heure de pointe, de midi et de printemps). Un vent d'est fort et persistant peut par exemple réduire le niveau de l'eau. Prévoyez donc une marge de 50 centimètres pour passer les endroits les moins profonds.

Équipement et navigation

L'équipement recommandé pour la traversée des Wadden est le suivant

- Un échosondeur, une ancre principale et si possible une ancre secondaire comme ancre de jet. Cela permet de réagir rapidement lorsque le bateau menace de dériver sur un plat ou qu'il n'y a pas encore assez d'eau au-dessus d'un plat.

- Pour la navigation, le calendrier des marées du BSH et des cartes marines actuelles et corrigées.

- Calculatrice, guide de navigation et service radio de yacht sont recommandés.

- Dans le port, de longues amarres sont utiles pour le paquetage, et des planches de défense sur les palplanches.

- La mer des Wadden est très changeante. Les indications de profondeur sur les cartes marines ne sont pas toujours fiables. Les navigateurs de Watt s'aident donc eux-mêmes : Ils sondent les profondeurs d'eau dans les chenaux des Wadden à marée moyenne et les publient sur leur site web (WATTSEGLER.FR). Tu y trouveras d'autres informations sur le territoire.

- Les applications de navigation et les calendriers des marées fournissent des informations sur les marées et leurs hauteurs, mais sans tenir compte des influences météorologiques actuelles telles que le vent et la pression atmosphérique, qui peuvent avoir un impact sur la hauteur du niveau de l'eau. Les calculs prévisionnels quotidiens du BSH sont donc plus fiables (BSH.FR).

Guide pour les sports nautiques

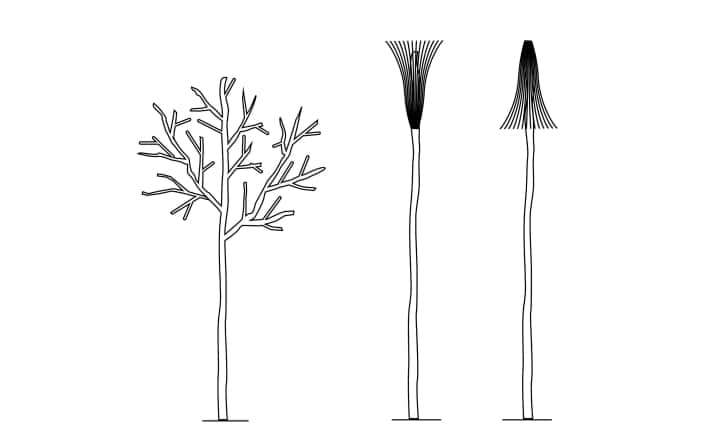

Les balises marquent les chenaux étroits des wadden. Les balises de bâbord sont reconnaissables à leurs touffes de brindilles ou de branches en éventail. Les balises de tribord ont une touffe de brindilles en éventail vers le bas. Deux balises proches l'une de l'autre se trouvent sur une hauteur de wadden, trois balises proches l'une de l'autre indiquent respectivement le début et la fin du chemin de balisage.

Ancrage et mise à sec

Avec le bon bateau, on peut sans problème tomber à sec dans le Watt. Il faut toutefois tenir compte des points suivants :

- Chercher un endroit avec un fond plat et sablonneux, pas trop près des chenaux ou des criques.

- Vérifier la nature du fond et surtout la profondeur à l'aide d'un sondeur et d'une gaffe.

- Choisir l'endroit avec soin : Si vous êtes à sec plus tôt, c'est-à-dire peu après la marée haute, vous n'aurez de l'eau sous la quille que plus tard.

- Tout va bien, on laisse tomber l'ancre et on attend la lente descente du bateau.

- Les quillards peuvent jeter l'ancre au bord de certaines criques autour des îles.

- En raison du courant, veiller à utiliser un bon harnais de mouillage et à planter suffisamment de chaîne. L'eau monte et descend de trois à quatre mètres.

- Attention, si l'eau monte, le bateau dérivera plus tard dans la direction opposée.

- S'il n'y a pas de vent fort perpendiculaire au courant, on peut ancrer le bateau contre les deux sens du courant à l'aide de deux ancres et d'un contrepoids.

- Attention à la météo. Si le vent est contraire au courant, l'ancre peut être agitée ; les bateaux à sec peuvent s'échouer sur le fond dans une vague montante avant de flotter à nouveau.

Ces règles s'appliquent dans le watt

En savoir plus sur les règles de conduite vous trouverez ici.