Vagues de chaleur marine: Nouveaux records de température en mer du Nord et en mer Baltique

Ursula Meer

· 02.09.2025

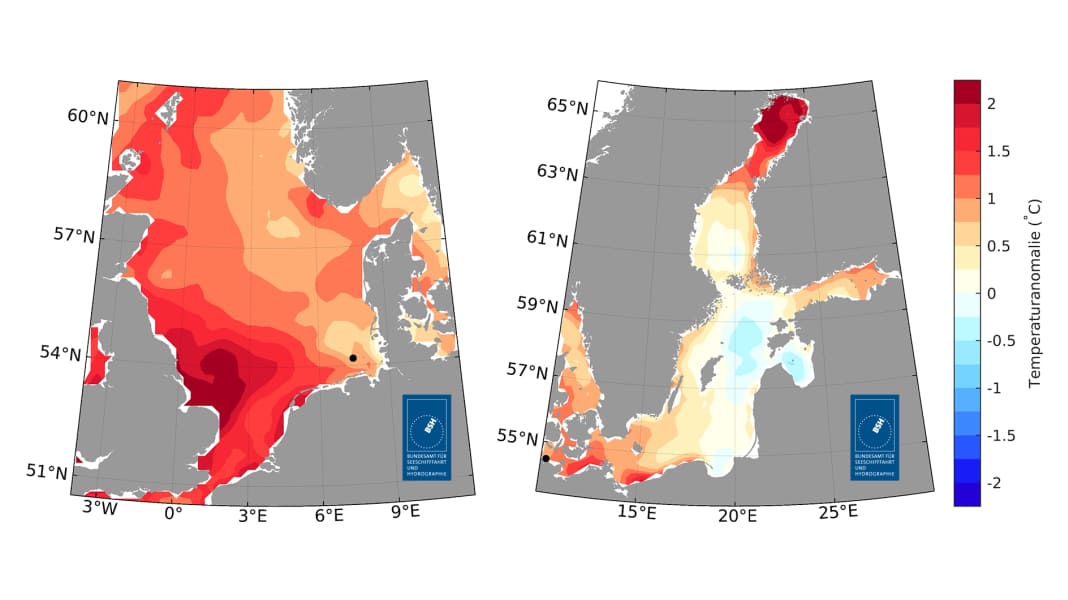

Avec une moyenne de 15,7 degrés, la mer du Nord a connu en 2025 l'été le plus chaud depuis le début des mesures de température en 1969. Sur une grande partie du territoire, les températures ont dépassé de deux degrés la moyenne à long terme. La mer Baltique a également enregistré des valeurs nettement plus élevées - avec des conséquences prévisibles.

La mer du Nord a atteint des températures record au cours de l'été 2025. "Nos résultats préliminaires montrent que la mer du Nord a été chaude en moyenne d'environ 15,7 degrés pendant l'été. Cela fait de 2025 l'été le plus chaud pour la mer du Nord, juste devant les étés records de 2003 et 2014, si ces chiffres sont confirmés dans les prochains jours. En tout cas, l'été 2025 fait partie des trois étés les plus chauds depuis le début des mesures en 1969", explique le Dr Tim Kruschke, chef de l'unité des questions climatiques marines au BSH.

Particulièrement frappant : dans l'ouest et le sud-ouest de la mer du Nord jusqu'à la Manche, des températures extrêmes ont été mesurées sur une grande partie du territoire, dépassant jusqu'à deux degrés ou plus la moyenne pluriannuelle. La baie d'Allemagne et l'est de la mer du Nord, y compris les régions au large du Danemark et de la Norvège, ont connu des températures jusqu'à 1,3 degré plus élevées que la normale. Cet été record a suivi le printemps le plus chaud. Les chercheurs estiment qu'il s'agit là d'un nouveau signal du changement climatique en cours.

Juillet avec des températures extrêmes de l'eau

En juillet, l'ensemble de la mer du Nord s'est réchauffée sur une grande surface, avec des valeurs supérieures de plus d'un degré à la moyenne pluriannuelle. Seule la baie allemande a connu des températures plus modérées. En août, de grandes parties de la mer du Nord se sont certes refroidies, mais les températures sont restées élevées au large des côtes britanniques et dans la Manche. Ces observations ont été confirmées par l'étude annuelle de l'ensemble de la mer du Nord réalisée par le navire de recherche "Atair" de mi-juillet à mi-août.

Le Dr Dagmar Kieke, responsable de la navigation et chef de l'unité Évaluations océanographiques au BSH, a observé les changements de température directement à bord : "En juillet et en août, les couches d'eau proches de la surface de la mer du Nord étaient nettement plus chaudes qu'en 2024 au niveau régional, les températures étaient parfois supérieures de 2 à 3 degrés. Nous voyons un lien avec une vague de chaleur marine prononcée au large de la Norvège cet été, qui s'est répercutée jusque dans la mer du Nord - un phénomène qui se produit de plus en plus souvent en période de changement climatique".

La mer Baltique aussi nettement plus chaude

La mer Baltique a également enregistré des températures supérieures à la moyenne. Au cours de l'été 2025, la température dans le sud-ouest de la mer Baltique, y compris dans les eaux allemandes, a augmenté jusqu'à 1,5 degré au-dessus de la moyenne à long terme de 1997 à 2021. Dans l'extrême nord, elle a même dépassé cette moyenne de plus de deux degrés. Dans les zones centrales, les températures ont été un peu plus modérées, de sorte que les évaluations provisoires indiquent une température moyenne d'environ 16,7 degrés. Le Dr Kerstin Jochumsen, responsable du département d'océanographie du BSH, souligne : "À long terme, la mer Baltique se réchauffe plus rapidement que la mer du Nord. Nos données le prouvent. Depuis 1990, la mer Baltique s'est réchauffée en moyenne de près de 2 degrés".

Les vagues de chaleur marines se multiplient

L'augmentation des températures moyennes n'est qu'un aspect des changements. Des événements extrêmes tels que les vagues de chaleur marines sont également de plus en plus fréquents. Au printemps 2025, la station de mesure du BSH "Leuchtturm Kiel" a enregistré, avec 55 jours, la plus longue vague de chaleur marine depuis le début des mesures en 1989. Lors de vagues de chaleur marines, les températures font partie, pendant au moins cinq jours, des 10 pour cent les plus élevés des valeurs mesurées sur 30 ans à l'endroit concerné pour la saison en question. Les données à long terme de la station "Leuchtturm Kiel" montrent une tendance claire : les vagues de chaleur marines sont à la fois plus fréquentes et plus longues. Le nombre de vagues de chaleur par an augmente tout comme le nombre total de jours de vagues de chaleur.

Pourquoi les mers se réchauffent-elles ?

Les gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone, le méthane et les oxydes d'azote présents dans l'atmosphère capturent la chaleur qui serait normalement rayonnée de la Terre vers l'espace. Une concentration accrue de ces gaz entraîne une plus grande accumulation de chaleur dans l'atmosphère. Les océans, quant à eux, sont en contact thermique permanent avec l'atmosphère : Non seulement elles émettent de la chaleur, mais elles en absorbent également de l'atmosphère. L'eau a une capacité thermique élevée et emmagasine des quantités considérables d'énergie thermique, ce qui entraîne un réchauffement général des océans.

Les océans possèdent également des mécanismes naturels de rayonnement thermique et d'échange entre différentes couches d'eau. Cependant, lorsque la température de surface augmente en raison de l'effet de serre, ces mécanismes peuvent devenir moins efficaces. Une surface d'eau plus chaude réduit l'échange de chaleur entre les couches d'eau supérieures plus chaudes et les couches d'eau inférieures plus froides. La chaleur reste plus près de la surface.

Les océans jouent également un rôle crucial dans le cycle global du carbone en absorbant et en fixant des quantités importantes de dioxyde de carbone de l'atmosphère. Le dioxyde de carbone (CO2) présent dans l'atmosphère se dissout directement dans les eaux de surface des océans. Dans les océans, le phytoplancton utilise le CO2, l'eau et la lumière du soleil pour croître et se reproduire par photosynthèse, libérant ainsi de l'oxygène comme sous-produit. Ce processus extrait du CO2 des eaux de surface, qui est ensuite remplacé par davantage de CO2 provenant de l'atmosphère. Une partie du carbone absorbé par le phytoplancton est transportée dans les profondeurs de la mer lorsque les organismes meurent et coulent vers le fond. Là, le carbone peut être piégé dans les sédiments pendant des siècles, voire des millénaires.

Mais la quantité de CO2 que les océans peuvent absorber dépend de différents facteurs tels que la température de l'eau, la salinité et la pression partielle du CO2 dans l'atmosphère. Une eau plus froide peut dissoudre plus de CO2 qu'une eau plus chaude - le réchauffement des mers réduit donc potentiellement la capacité des océans à absorber le CO2.

Conséquences à long terme également pour les amateurs de sports nautiques

Le réchauffement des mers aura probablement des conséquences importantes pour les écosystèmes marins. Étant donné qu'une eau plus chaude peut absorber moins de CO2, le réchauffement des mers entraîne potentiellement une diminution de la capacité d'absorption du dioxyde de carbone. La concentration de CO2 dans l'atmosphère peut ainsi augmenter et renforcer encore l'effet de serre.

La hausse du niveau de la mer est toutefois particulièrement critique, notamment pour les amateurs de sports nautiques et les habitants des côtes. Le risque de niveaux d'eau extrêmes suite à des marées de tempête augmente également, notamment sur la côte allemande de la mer du Nord. Des eaux plus chaudes peuvent également entraîner des phénomènes météorologiques plus intenses et plus fréquents, tels que des vents violents et des phénomènes météorologiques graves à grande échelle ou même localisés.

"L'influence du réchauffement climatique et marin sur les tempêtes elles-mêmes est assez complexe", décrit Tim Kruschke du BSH. "Il y a des relations transversales, mais c'est une multitude de facteurs qui est déterminante". Même si la chaîne de processus est beaucoup plus compliquée que de simplement passer de la température de la mer aux tempêtes, les résultats actuels de la recherche indiquent que si le changement climatique continue à progresser fortement, il pourrait également y avoir plus souvent des conditions météorologiques au-dessus de la mer du Nord qui favorisent les ondes de tempête sur la côte allemande de la mer du Nord.

Selon les prévisions, les vagues de chaleur marines seront de plus en plus fréquentes dans toutes les mers. Comme l'eau plus chaude peut dissoudre moins d'oxygène, les conditions de vie des organismes marins peuvent se dégrader. Les conséquences sont particulièrement graves pour la mer Baltique : les fonds marins de cette mer intérieure déjà mal en point peuvent également voir apparaître de plus en plus de "zones de mort" pauvres en oxygène.

Examens réguliers

Le BSH étudie chaque semaine les températures de surface de la mer du Nord et de la mer Baltique. Pour ce faire, l'autorité combine des données satellites avec des mesures effectuées par des points de mesure fixes et des navires. Pour le calcul de la moyenne estivale 2025, les moyennes hebdomadaires des mois de juin, juillet et août ont été utilisées et comparées à la moyenne estivale de la période de référence 1997 à 2021. Cette collecte et cette analyse systématiques des données marines permettent de dégager des tendances à long terme et de documenter les effets du changement climatique sur le milieu marin.

Le BSH réalise ces analyses dans le cadre du service de base DAS "Climat et eau". En collaboration avec d'autres autorités fédérales, il soutient ainsi la stratégie allemande d'adaptation au changement climatique (DAS) afin de conseiller différents acteurs de la politique et de la société.

Le BSH fera plus ample connaissance avec les phénomènes extrêmes en mer lors d'un Congrès sur les conditions météorologiques extrêmes les 24 et 25 septembre à Hambourg.