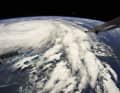

Un ouragan en direction de l'Europe: Le climat des tempêtes en mutation

David Ingelfinger

· 17.11.2025

Les chercheurs s'accordent généralement à dire que les cyclones tropicaux s'intensifient en moyenne. Le réchauffement de l'air et de la surface de la mer en est un moteur essentiel. L'augmentation des températures fait que l'atmosphère absorbe plus d'eau. Des eaux de surface plus chaudes augmentent la quantité d'humidité transférée dans l'atmosphère.

L'intensité des ouragans augmente

Les données scientifiques montrent une nette augmentation du nombre d'ouragans majeurs de catégorie trois à cinq. Huit des dix années les plus actives depuis 1950 se situent au cours des trois dernières décennies. Pour classer l'énergie totale des cyclones tropicaux, on se réfère souvent à l'indice ACE, qui mesure l'énergie libérée pendant toute la durée de vie d'une tempête. Depuis le milieu des années 1990, cet indice montre une nette augmentation. Cela montre que les tempêtes restent en moyenne plus intenses plus longtemps et libèrent plus d'énergie sur leur durée de vie qu'auparavant. Ce déplacement à long terme vers des plages d'intensité plus élevées est considéré comme une conséquence directe du réchauffement de la planète, qui augmente également la force maximale potentielle des systèmes tropicaux. Le météorologue Sebastian Wache confirme cette tendance :

On observe notamment une nette accumulation d'ouragans de catégorie 4 et 5".

Les modèles météo à la limite

De plus, un autre phénomène attire l'attention, à savoir le renforcement rapide de certains ouragans, également connu sous le nom d'"intensification rapide". La vitesse des vents augmente fortement en peu de temps, passant parfois de la force d'une tempête tropicale à celle d'un ouragan en une seule journée. Cela peut signifier qu'un système qui atteint encore environ 70 km/h le matin présente le lendemain des vitesses de vent dépassant largement les 150 km/h. De telles évolutions raccourcissent considérablement le délai de préalerte et mettent les modèles de prévision au défi.

Également intéressant :

L'intensification rapide est particulièrement fréquente lorsque plusieurs facteurs météorologiques se combinent, comme des eaux de surface très chaudes et une forte humidité. Comme récemment avec l'ouragan Melissa, de tels cas montrent que les modèles modernes ne peuvent souvent pas reproduire à temps la vitesse de cette évolution.

Tempêtes sur de nouveaux chemins

Avec le réchauffement de l'Atlantique, la trajectoire de décollage des tempêtes tropicales s'allonge. Les eaux de surface chaudes s'étendent plus au nord, de sorte que les ouragans conservent leur énergie plus longtemps et se retrouvent plus souvent dans les trajectoires du jet stream qui les dirige vers le nord-est. Les résultats des recherches menées à partir de modèles climatiques à haute résolution indiquent que la probabilité de voir des ouragans se propager au-dessus de la mer du Nord et du golfe de Gascogne pourrait augmenter d'ici la fin du siècle.

L'expert en météorologie Sebastian Wache est toutefois sceptique quant à cette évolution. Jusqu'à présent, la tendance ne se manifeste que ponctuellement. Les zones de haute pression au nord et le bloc froid au sud du Groenland, qui est alimenté par l'eau de fonte, continuent d'agir comme des barrières naturelles sur le trajet transatlantique des ouragans. Dans l'ensemble, tout indique que les conditions physiques des tempêtes qui traversent l'Atlantique jusqu'en Europe sont en train de changer. Toutefois, la fréquence réelle de ces traversées continue de dépendre fortement des conditions dans l'Atlantique Nord.

Quand d'anciens ouragans atteignent l'Europe

Les tempêtes qui atteignent néanmoins l'Europe se présentent généralement sous la forme de cyclones post-tropicaux (PTC). Ils ne sont pas en soi plus puissants que tous les systèmes de basse pression des latitudes moyennes, mais possèdent statistiquement plus souvent un niveau d'énergie plus élevé. L'étude de Sainsbury et al. arrive à la conclusion que les PTC atteignent environ dix fois plus souvent la force d'une tempête que les dépressions européennes typiques. Il s'agit toutefois d'une probabilité et non d'une caractéristique de chaque PTC.

Sebastian Wache met toutefois en garde contre une conclusion trop simple : "Cette probabilité accrue ne peut pas être attribuée exclusivement aux anciens ouragans". Il souligne que les dépressions atlantiques intenses profitent elles aussi de plus en plus de l'eau chaude et des masses d'air humides. Le dénominateur commun est donc le suivant : avec l'énergie de base croissante dans le système, la probabilité de tempêtes très intenses sur l'Europe du Nord augmente, que l'origine soit tropicale ou atlantique.

Tempêtes en mutation

De nombreux systèmes qui atteignent l'Europe peuvent se renforcer à nouveau en traversant l'Atlantique Nord. Cela se produit lorsque des masses d'air chaud et humide en provenance du sud rencontrent de l'air nettement plus froid au nord et que la zone de basse pression s'approfondit rapidement. Dans de telles conditions, il est possible qu'une dépression auparavant plutôt discrète reprenne de la force dès qu'elle atteint des régions européennes.

Le météorologue Sebastian Wache souligne que ce ne sont pas seulement des situations météorologiques isolées qui jouent un rôle, mais des changements climatiques à long terme. Le réchauffement de la planète entraîne le déplacement de zones climatiques entières vers de nouvelles régions. Des régions sèches et chaudes se rapprochent de l'Europe, tandis que des surfaces maritimes plus chaudes et des masses d'air plus humides apparaissent également plus fréquemment à des latitudes plus élevées. Cette combinaison peut créer dans différentes parties de l'Europe des conditions qui, dans certaines circonstances, favorisent la formation ou le renforcement de puissants systèmes dépressionnaires.

David Ingelfinger

Volontär

Weit entfernt von den Küsten im Rhein-Main-Gebiet aufgewachsen, fand David Ingelfinger erst im Alter von elf Jahren auf den niederländischen Gewässern zum Segelsport. Was als Familienurlaub ohne großartige Vorkenntnisse begann, mündete in einer steilen Lernkurve, aus der die dauerhafte Leidenschaft fürs Segeln entsprang. Seine praktischen Erfahrungen festigte er über die Jahre mit dem Erwerb des SKS und zahlreichen Meilen als Skipper auf Charteryachten im Ijsselmeer, der Nordsee sowie im Mittelmeer. Nach seinem Studium der Publizistik schlägt er nun die Brücke zwischen dem journalistischen Handwerk und der Praxis auf dem Wasser und bringt seine Begeisterung für den Sport als Volontär in die Redaktion der YACHT ein.