Les situations d'urgence sont difficilement prévisibles et synonymes de stress. Il faut pourtant garder la tête froide, surtout dans les moments critiques, afin de maîtriser la situation ou du moins de ne pas l'aggraver.

Un point important à cet égard est la pratique. Celui qui a déjà joué la situation dans sa tête et dans la pratique est plus à même de prendre les bonnes décisions que celui qui se jette à l'eau, ou plutôt qui est jeté à l'eau sans préparation. Cela concerne les procédures de manœuvre, mais aussi l'urgence en tant que telle.

Également intéressant :

Il convient notamment d'établir un plan pour demander de l'aide, car il existe un nombre étonnamment élevé d'options pour demander de l'aide en cas de détresse en mer. La meilleure option dépend de l'équipement du bateau et de la situation.

"Appuyer sur la touche Distress de la radio ASN ou appeler sur le canal 16 de la VHF est encore le meilleur, ainsi l'appel de détresse nous parvient directement. En cas d'alarme DSC, la position est immédiatement transmise et en cas d'appel de détresse sur le canal 16, la position peut être relevée", explique Ralf Baur de la Société allemande de sauvetage des naufragés (DGzRS). Un autre avantage de l'alerte par radio : un appel Mayday ou Panpan sur le canal 16 est international, c'est le centre de coordination maritime le plus proche qui s'annonce. Il n'est donc pas nécessaire de chercher des numéros d'urgence spécifiques à chaque pays.

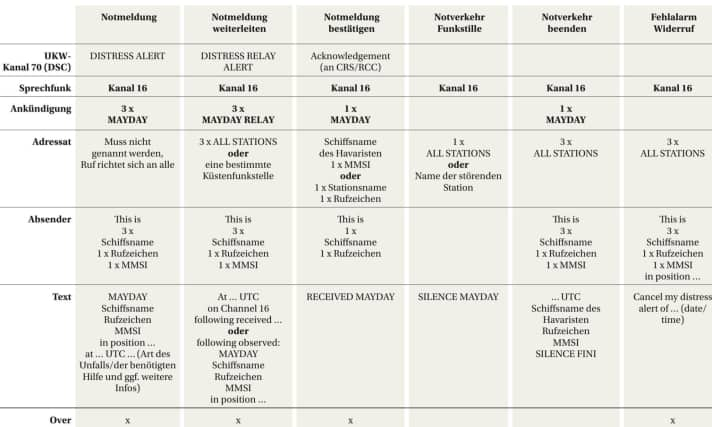

Schéma de déroulement des messages radio pour la radiocommunication maritime VHF

En Europe, cela s'applique effectivement aussi à l'alerte téléphonique via le numéro d'urgence 112. Mais on n'atterrit alors pas directement dans le centre de coordination compétent pour les cas de détresse en mer, mais dans un centre d'appel d'urgence général. Cela peut entraîner des retards et des malentendus, car les personnes en service ne peuvent pas conclure immédiatement à une urgence maritime si les informations ne sont pas claires. Le centre de coordination des secours maritimes de la DGzRS utilise également le système AML. Cela signifie Advanced Mobile Location et permet de localiser les téléphones portables dans toute l'UE, et ce sans que l'utilisateur n'ait à faire quoi que ce soit. Les appareils activent automatiquement les services de localisation et envoient leur position GPS au centre de coordination par SMS ou via Internet. C'est particulièrement important lorsque le membre d'équipage qui lance l'appel de détresse ne connaît pas exactement l'emplacement du yacht ou ne peut pas fournir d'informations claires dans une situation de stress.

En appelant le numéro abrégé 124 124 depuis tous les réseaux mobiles allemands sans préfixe, on atteint directement les sauveteurs en mer et la DGzRS peut consulter les données de position du téléphone portable. Certes, le 124 124 n'est pas un numéro d'urgence officiel, il n'est accessible qu'à partir des réseaux mobiles allemands et uniquement à proximité des côtes, mais la position est transmise et il n'est pas seulement possible de se localiser via la cellule radio. Le centre de coordination de sauvetage en mer interroge les données du même serveur que les centres de coordination à terre. Le chemin et la technique sont identiques. En règle générale, l'interrogation est effectuée automatiquement en arrière-plan par le système de gestion des interventions dans les centres de coordination.

Maintenir les voies d'évacuation courtes.

Afin de réduire les distances de sauvetage, il convient, à l'étranger, d'informer les services de secours locaux par radio ou en composant le 112. Les communications d'urgence se font alors en anglais. Si l'on cherche malgré tout les numéros de téléphone fixe des centres de contrôle, on les trouve sur www.sarcontacts.info.

Appels d'urgence par satellite

Les IPhones à partir de la 14e génération ainsi que le Google Pixel 9 peuvent également passer des appels d'urgence par connexion satellite sans couverture mobile. Il s'agit toutefois de messages écrits. Une communication vocale n'est pas possible. Samsung ne propose actuellement ce service que sur le marché américain. Ralf Baur de la DGzRS à ce sujet : "En cas d'appel du 124 124 avec un iPhone, l'appel ou le texte atterrit directement dans le centre de coordination de sauvetage maritime via le routage d'un centre d'appel, si la position est dans la zone maritime allemande de recherche et de sauvetage. Avec les téléphones Android, cela n'a pas été testé, et il se peut que les téléphones ne soient pas configurés".

Les appels de détresse entièrement automatiques peuvent être lancés par RLS. Ces balises de détresse offrent une couverture mondiale et sont destinées aux navires ou aux radeaux de sauvetage. Elles transmettent le message de détresse avec indication de la position par satellite au centre de coordination des secours. Elles déclenchent donc toujours une opération de sauvetage qui est coordonnée depuis la terre. En tant que variante réduite pour le gilet de sauvetage, les balises de détresse sont appelées Personal Locator Beacons ou PLBs. Les deux fonctionnent avec le système Cospas-Sarsat. Contrairement à la radio VHF, elles ne permettent pas d'alerter les navires à proximité, mais seulement le centre de coordination des secours. Les navires susceptibles d'apporter leur aide ne sont contactés par le MRCC que dans un deuxième temps et ne reçoivent les coordonnées du lieu de l'accident que par ce biais. Il est toutefois possible d'envoyer un Enhanced Group Call (EGC) via des systèmes satellitaires (Inmarsat et Iridium). Celui-ci est alors reçu par tous les navires équipés dans une zone maritime définie.

Tous les émetteurs satellites doivent être enregistrés. En Allemagne, l'enregistrement se fait auprès de l'Agence fédérale des réseaux. Le MMSI qui y est attribué doit être programmé dans la balise de détresse par le revendeur. Un enregistrement personnel n'est pas possible en Allemagne ; celui qui veut utiliser une PLB sur un bateau charter, par exemple, peut essayer de faire enregistrer l'émetteur en Angleterre.

Avec certaines restrictions, un appel de détresse peut également être lancé par AIS-MOB. Les AIS-MOB ne font toutefois pas partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer SMDSM. Leur activation déclenche certes diverses alarmes, mais pas nécessairement une opération de sauvetage. Selon la DGzRS, les AIS-MOB et les SART servent à la localisation après un appel de détresse émis. La portée des MOB et des SART étant très limitée, il n'est pas certain que le signal puisse toujours être localisé.

Si l'on veut s'en assurer, il faut opter pour un appareil doté d'une fonction DSC supplémentaire, qui peut fonctionner en boucle ouverte. Ainsi, un message de détresse est envoyé à toutes les stations radio après l'alarme AIS. Celui-ci est également reçu par le centre de coordination des secours, qui doit le confirmer. L'homme de la DGzRS Ralf Baur : "Ici aussi, il faut tenir compte du fait qu'en raison de la hauteur des antennes, il n'est pas garanti que le DSC arrive au MRCC. Cela dépend de la distance par rapport aux antennes de réception les plus proches à terre. Les navires des environs qui reçoivent la détresse de l'open-loop peuvent la retransmettre avec leur appareil DSC. Pour autant que nous le sachions, l'open-loop est précédé d'un closed-loop qui ne s'adresse qu'au propre navire. Si celui-ci n'est pas confirmé, l'open-loop est déclenché à l'attention de tous.

Depuis cette année, seuls les appareils capables de recevoir la confirmation peuvent émettre en boucle ouverte. Les AIS-MOB de classe M remplissent cette condition. Problème de l'AIS-MOB : les sauveteurs partent du principe qu'une personne est tombée à la mer et n'ont pas la possibilité de s'adresser spécifiquement à l'équipage.

Les signaux de détresse pyrotechniques devraient également se trouver à bord, car ils permettent d'alerter les personnes extérieures. Comparés aux émetteurs radio, ils ont cependant une portée limitée. La DGzRS souligne que les signaux pyrotechniques ne doivent pas être tirés au hasard, mais si possible à la demande des sauveteurs (lorsque la position n'est pas claire et/ou pour la navigation cible), ou lorsqu'un véhicule à proximité pourrait voir le signal. L'utilisation au petit bonheur la chance devrait être la dernière possibilité, car en règle générale, il n'y a que peu de moyens de signalisation pyrotechniques à bord.

Appel de détresse ou appel à l'aide ?

En cas de détresse en mer, on distingue l'appel de détresse et l'appel d'urgence. L'appel d'urgence est indiqué en cas de danger grave pour la vie ou l'intégrité corporelle. Par exemple, si un membre de l'équipage passe par-dessus bord, si le yacht menace de couler ou si un incendie s'est déclaré à bord. Par radio, l'appel de détresse est lancé avec MAYDAY, voir page 70. Si seul le moteur est en panne ou si le bateau s'est échoué par beau temps, de sorte qu'aucune vie humaine n'est en danger, mais qu'une assistance est tout de même nécessaire, on parle d'un appel d'urgence ou PANPAN. Les signaux de détresse ne doivent être utilisés que lorsqu'aucune autre option d'alerte, comme la radio ou le téléphone, n'est disponible.

Radio VHF

Appel d'urgence par radio DSC

![DEU;DE;GERMANY;DEUTSCHLAND;ALLEMAGNE, Kiel, Scleswig-Holstein. 11.3.2008 Test de radios VHF. Ultra ondes courtes, DSC, contrôleur DSC [ (c) Klaus Andrews, Pferdeweide 1, D-22589 Hamburg, Germany, Tel. +49-40-870 840 01, Mobil 0171 / 413 31 20, www.KlausAndrews.com, mail@KlausAndrews.com, Konto-Nr. 1268491444, BLZ 200 505 50, HASPA. IBAN : DE59 2005 0550 1268 4914 44 BIC HASPDEHHXX, www.freelens.com/clearing, Toute utilisation uniquement contre rémunération, mention de l'auteur et justificatif ; En cas d'utilisation de la photo à des fins autres que journalistiques, veuillez contacter le photographe. No modelrelease ! ][#0,121#]](https://media.delius-klasing.de/dk-wassersport/images/dpr_auto,fl_progressive,f_auto,c_fill,g_face:auto,h_475,w_712/q_auto:eco/yacht/100150893_5cc664cc6b3aa427f3530eadcecf6506/deu-de-germany-deutschland-allemagne-kiel-scleswig-holstein-11-3-2008-test-de-radios-vhf-ultra-ondes-courtes-dsc-contr-leur-dsc-c-klaus-andrews-pferdeweide-1-d-22589-hamburg-germany-tel-49-40-870-840-01-mobil-0171-413-31-20-www-klausandrews-com-mail-klausandrews-com-konto-nr-1268491444-blz-200-505-50-haspa-iban-de59-2005-0550-1268-4914-44-bic-haspdehhxx-www-freelens-com-clearing-toute-utilisation-uniquement-contre-r-mun-ration-mention-de-l-auteur-et-justificatif-en-cas-d-utilisation-de-la-photo-des-fins-autres-que-journalistiques-veuillez-contacter-le-photographe-no-modelrelease-0-121-)

Si la touche Distress est enfoncée pendant plus de trois secondes, l'appareil déclenche un appel de détresse et transmet également la position GPS, si elle est disponible. L'appel est transmis à toutes les stations radio et alerte également le centre de coordination des secours en mer si l'une de ses stations relais est à portée, ce qui - en fonction de la hauteur de l'antenne - est le cas jusqu'à environ 30 miles nautiques de la côte.

Canal 16

Ceux qui n'ont pas d'appareil DSC à bord peuvent lancer un appel de détresse sur le canal 16. Les mots de signalisation "Mayday" ou "Panpan" permettent de délimiter le type d'urgence (voir ci-dessus). Les radios portatives ont certes une portée limitée. Mais comme de nombreuses personnes écoutent sur le canal 16, il y a tout de même de bonnes chances que l'appel d'urgence soit intercepté et retransmis sous forme de relais Mayday.

Téléphone

Sans filet

Les smartphones tels que l'iPhone à partir de la 14e génération ou le Pixel 9 peuvent également passer un appel d'urgence sans couverture mobile. La connexion par satellite ne permet de composer que des numéros d'urgence comme le 112 et seuls des messages textuels peuvent être transmis.

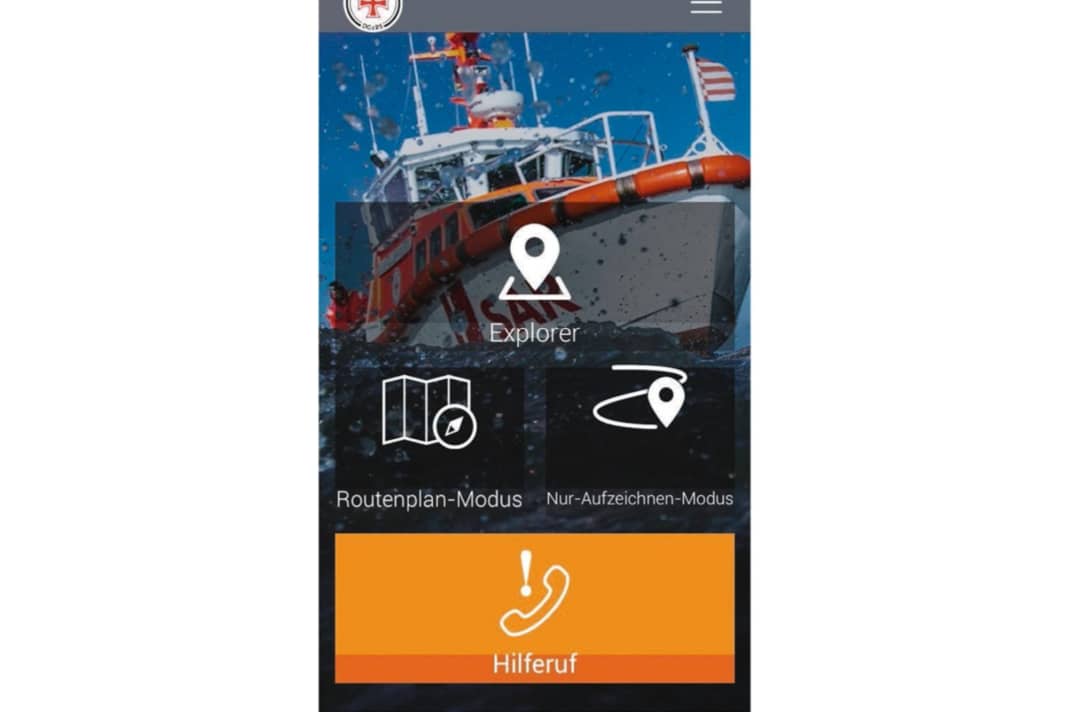

Par application

L'application gratuite SafeTRX de la Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) permet d'envoyer des appels de détresse et d'aide, l'application établissant une connexion téléphonique avec le centre de coordination des secours à Brême. L'astuce : l'application transmet également la position actuelle ou la dernière position connue du smartphone. De plus, l'utilisateur peut saisir l'heure d'arrivée prévue avant le départ et autoriser le traçage du trajet. Si l'heure d'arrivée est dépassée, le contact d'urgence enregistré est informé, celui-ci peut demander à l'utilisateur de l'application s'il y a une urgence et libérer le tracé pour les sauveteurs afin qu'ils sachent dans quelle zone il faut chercher. Le bracelet d'urgence étanche Safetrx Active permet également d'utiliser les fonctions de l'application indépendamment du téléphone portable. Le bracelet coûte environ 270 euros, est livré avec une carte SIM LTE-M et nécessite un abonnement. En Allemagne, le contrat coûte 13 euros par mois.

Balises radio

AIS-MOB

![DEU;DE;GERMANY;ALLEMAGNE;Schleswig-Holstein, Flensburger Förde, Geltinger Bucht. 23.7.2017 Test de matériel de sauvetage. MOB. Homme à la mer. Personne à la mer. Sauvetage d'un plaisancier tombé à la mer. Matériel utilisé : gilet de sauvetage automatique, transpondeur AIS, boucle de sauvetage avec corde de liaison au voilier.

[ (c) Klaus Andrews, Carlshöhe 21, D-24340 Eckernförde, Germany, Tel. +49-4351-88 99 665, Mobil +49 (0)171 - 413 31 20, www.KlausAndrews.com, mail@KlausAndrews.com, Konto-Nr. 1268491444, BLZ 200 505 50, HASPA. IBAN : DE59 2005 0550 1268 4914 44 BIC HASPDEHHXX, www.freelens.com/clearing, Toute utilisation uniquement contre rémunération, mention de l'auteur et justificatif ; En cas d'utilisation de la photo à des fins autres que journalistiques, veuillez contacter le photographe. No modelrelease ! ][#0,121#]](https://media.delius-klasing.de/dk-wassersport/images/dpr_auto,fl_progressive,f_auto,c_fill,g_face:auto,h_475,w_712/q_auto:eco/yacht/100147952_bd2d7cd3bfc4782af13d1f7f0be82261/deu-de-germany-allemagne-schleswig-holstein-flensburger-foerde-geltinger-bucht-23-7-2017-test-de-mat-riel-de-sauvetage-mob-homme-la-mer-personne-la-mer-sauvetage-d-un-plaisancier-tomb-la-mer-mat-riel-utilis-gilet-de-sauvetage-automatique-transpondeur-ais-boucle-de-sauvetage-avec-corde-de-liaison-au-voilier-c-klaus-andrews-carlshoehe-21-d-24340-eckernfoerde-germany-tel-49-4351-88-99-665-mobil-49-0-171-413-31-20-www-klausandrews-com-mail-klausandrews-com-konto-nr-1268491444-blz-200-505-50-haspa-iban-de59-2005-0550-1268-4914-44-bic-haspdehhxx-www-freelens-com-clearing-toute-utilisation-uniquement-contre-r-mun-ration-mention-de-l-auteur-et-justificatif-en-cas-d-utilisation-de-la-photo-des-fins-autres-que-journalistiques-veuillez-contacter-le-photographe-no-modelrelease-0-121-)

Les balises de détresse avec signal AIS (Automatic Identification System) sont optimales pour alerter son propre yacht équipé d'un récepteur AIS en cas de chute à la mer. Les appareils de classe M avec fonction DSC sont recommandés. Ils déclenchent un appel de détresse en boucle ouverte, qui parvient également aux centres de coordination en mer. De plus, tous les yachts et bateaux se trouvant à portée sont alertés par radio DSC, ce qui augmente considérablement les chances d'un sauvetage en temps voulu.

RLS

La balise de détresse flottante est enregistrée sur le navire et déclenche la chaîne de sauvetage dans le monde entier. Elle n'est pas pratique en tant qu'alarme MOB directe, mais l'équipage restant à bord peut l'activer pour appeler à l'aide.

PLB

Les balises de localisation personnelle sont à peine plus grandes qu'un AIS-MOB et s'intègrent également dans le gilet de sauvetage, mais doivent généralement être déclenchées manuellement. Il n'est pas possible de les localiser directement à partir de son propre bateau ou de bateaux se trouvant à proximité.

Messagerie par satellite

InReach de Garmin permet d'envoyer des appels de détresse sans qu'une identification MMSI ne soit nécessaire. Les alertes ne parviennent toutefois pas directement aux services de sauvetage en mer, et des frais d'abonnement s'appliquent.

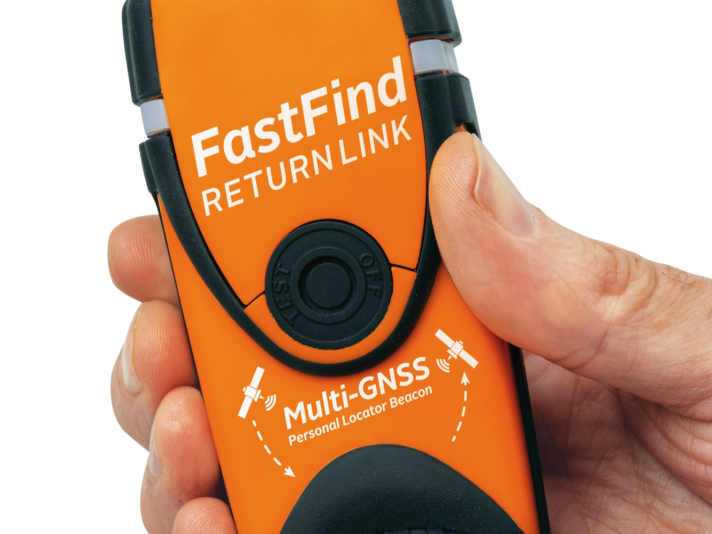

PLB avec confirmation

La dernière génération de PLB peut être configurée via une application et supporte la fonction Return-Link. Ainsi, on reçoit une information lorsque l'appel d'urgence est arrivé au centre de contrôle et a été perçu. En Allemagne, les PLB ne peuvent être enregistrées que sur le bateau et sont considérées comme des RLS.

Signaux lumineux

Torche de signalisation rouge

Une fois allumées, elles fournissent une lumière très vive et sont détectables à des distances relativement importantes. Comme la durée d'allumage n'est que de 40 à 60 secondes, leur utilisation n'est judicieuse que si quelqu'un se trouve à proximité et peut voir le signal, par exemple un autre yacht ou un hélicoptère. Ils sont moins adaptés à la première alerte. Un certificat de compétence est nécessaire.

Pot à fumée

La fumée orange n'est très visible que pendant la journée et est surtout destinée à signaler une situation de détresse en mer. Les signaux flottent et fument pendant trois à quatre minutes. Contrairement à la torche à main, il n'y a pas de risque d'incendie. La fumée a pour effet secondaire d'aider les équipages d'hélicoptères en approche à évaluer la direction du vent.

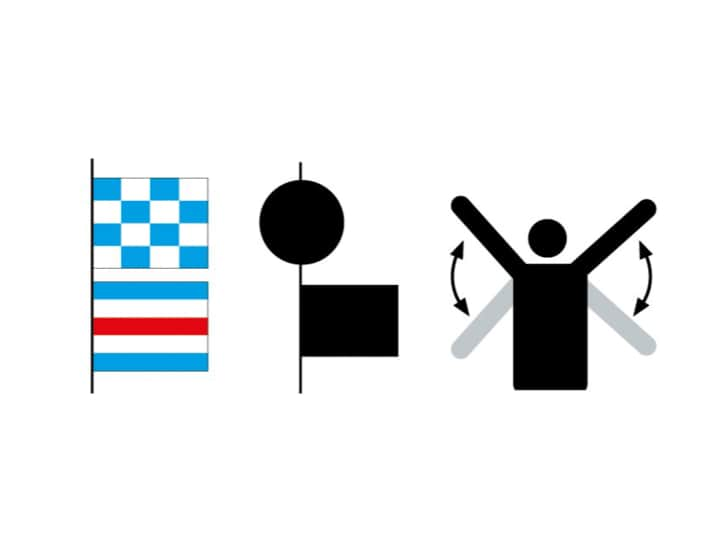

Drapeaux et signes de la main

La combinaison des drapeaux de signalisation N sur C marque une situation de détresse en mer, de même que le déploiement d'une boule et d'un drapeau dans n'importe quel ordre. Ces signaux ne jouent toutefois guère de rôle dans la pratique sur les yachts, d'autant plus qu'ils ne peuvent être reconnus que de très près. Il en va de même pour l'élévation et l'abaissement lents des deux bras. Cette méthode permet toutefois d'attirer l'attention sur une urgence dans une annexe ou sur un dériveur lorsqu'aucun autre moyen de signalisation n'est disponible.

Pistolet de signalisation, fusées de détresse maritime

Les pistolets de signalisation ne sont plus guère répandus, car il est difficile de les conserver à bord conformément à la réglementation. De plus, les cartouches ont une durée de combustion très courte. Les fusées à parachute rouge sont plus puissantes et ne sont pas considérées comme des armes. Leurs signaux s'élèvent à environ 300 mètres et produisent une boule de lumière très brillante, ce qui les rend visibles à grande distance, surtout la nuit. La durée de combustion est de 40 secondes. Un certificat de compétence est nécessaire.

Signaux LED

![DEU;DE;GERMANY;ALLEMAGNE;Schleswig-Holstein, Flensburger Förde, Geltinger Bucht. 21.7.2017 Test de matériel de sauvetage. MOB. Homme à la mer. Personne à la mer. Sauvetage d'un plaisancier tombé à la mer. Appareils utilisés : torches à main électroniques à LED et laser avec faisceau lumineux en forme de fente. Différents fabricants. de gauche à droite : OceanSignal RescueMe EDF1, ODEO Flare LED, GREATLAND Rescue-Laser Flare, GREATLAND Rescue-Laser-Light. [ (c) Klaus Andrews, Carlshöhe 21, D-24340 Eckernförde, Germany, Tel. +49-4351-88 99 665, Mobil +49 (0)171 - 413 31 20, www.KlausAndrews.com, mail@KlausAndrews.com, Konto-Nr. 1268491444, BLZ 200 505 50, HASPA. IBAN : DE59 2005 0550 1268 4914 44 BIC HASPDEHHXX, www.freelens.com/clearing, Toute utilisation uniquement contre rémunération, mention de l'auteur et justificatif ; En cas d'utilisation de la photo à des fins autres que journalistiques, veuillez contacter le photographe. No modelrelease ! ][#0,121#]](https://media.delius-klasing.de/dk-wassersport/images/dpr_auto,fl_progressive,f_auto,c_fill,g_face:auto,h_720,w_540/q_auto:eco/yacht/100150895_56c8148f64d698907a92c6cd9ed587c5/deu-de-germany-allemagne-schleswig-holstein-flensburger-foerde-geltinger-bucht-21-7-2017-test-de-mat-riel-de-sauvetage-mob-homme-la-mer-personne-la-mer-sauvetage-d-un-plaisancier-tomb-la-mer-appareils-utilis-s-torches-main-lectroniques-led-et-laser-avec-faisceau-lumineux-en-forme-de-fente-diff-rents-fabricants-de-gauche-droite-oceansignal-rescueme-edf1-odeo-flare-led-greatland-rescue-laser-flare-greatland-rescue-laser-light-c-klaus-andrews-carlshoehe-21-d-24340-eckernfoerde-germany-tel-49-4351-88-99-665-mobil-49-0-171-413-31-20-www-klausandrews-com-mail-klausandrews-com-konto-nr-1268491444-blz-200-505-50-haspa-iban-de59-2005-0550-1268-4914-44-bic-haspdehhxx-www-freelens-com-clearing-toute-utilisation-uniquement-contre-r-mun-ration-mention-de-l-auteur-et-justificatif-en-cas-d-utilisation-de-la-photo-des-fins-autres-que-journalistiques-veuillez-contacter-le-photographe-no-modelrelease-0-121-)

La version électronique de la torche de signalisation n'est pas homologuée comme signal de détresse officiel, mais cela n'a pas d'importance pour les utilisateurs privés. Les appareils sont équipés d'une série de LED très lumineuses et peuvent être allumés en permanence ou clignoter. La lumière est loin d'être aussi vive que celle d'une torche pyrotechnique, mais en contrepartie, il n'y a ni fumée ni chaleur. Le principal avantage des torches à LED est leur durée de fonctionnement extrêmement longue. Au lieu de quelques secondes, elles fonctionnent jusqu'à six heures et peuvent en outre être allumées et éteintes à tout moment. Les modèles comme la Odeo Flare ou la RescueMe EDF1 FLARE coûtent environ 170 euros.