Ancrage: L'équipement de base solide pour pouvoir laisser tomber l'hameçon en toute tranquillité

Hauke Schmidt

· 21.05.2024

Texte de Frank Reinecke et Hauke Schmidt

Le temps passé en mer n'est pas la seule fascination de la croisière à la voile. Lorsque l'ancre tombe dans une baie protégée, voire isolée, après une croisière riche en émotions, le calme s'installe d'un coup. Le yacht devient une île. Pas de voisins d'amarrage gênants. Pas de bruit de la taverne du port. Pas de bruit de fond urbain. Seul le murmure du vent et un léger clapotis des vagues sur la coque se font entendre. D'un autre côté, il y a toujours une certaine incertitude. Au plus tard lorsque le vent tourne ou se renforce, la question se pose : l'ancre tiendra-t-elle ? On lui confie non seulement le bateau, mais aussi, dans certaines circonstances, la vie de l'équipage.

Le doute est donc permis. Presque tous les skippers ont déjà fait l'expérience que le fer ne veut absolument pas trouver de prise lors d'une manœuvre d'ancrage. Il est alors difficile d'en trouver la cause, car les moments décisifs se déroulent sous l'eau. Même si c'est évident, la nature du fond ne peut être évaluée que superficiellement depuis le bateau. Et lors de l'enfoncement de l'ancre, le yacht se trouve même à 30 mètres ou plus de distance.

Également intéressant :

Il ne reste donc à l'équipage qu'à interpréter le comportement de la chaîne et de la ligne ainsi que du navire pendant et après la manœuvre d'ancrage. Pour cela, une certaine expérience est nécessaire. En outre, l'équipement de mouillage joue bien sûr un rôle important. Tous les éléments de l'équipement de mouillage doivent pouvoir résister à tout moment aux pointes de charge dues au vent, aux vagues et au courant. Sur le Bavaria 47 Ocean pris en exemple ici, on utilise le trio typique : ancre principale, chaîne d'ancre et guindeau. Une ancre secondaire et une ligne de mouillage de 50 mètres se trouvent, si nécessaire, à portée de main dans le coffre arrière.

Types d'ancrage courants et éprouvés

Lors du choix de l'ancre, la priorité est donnée à un enfouissement fiable et à une fixation sûre. Si le fer de base s'adapte également à la ferrure d'étrave déjà existante, c'est encore mieux. Si ce n'est pas le cas, il est possible de faire modifier le support par un serrurier en acier inoxydable expérimenté.

De nombreux navigateurs utilisent des ancres à étrier comme la Rocna, car elles tiennent bien sur différents fonds d'ancrage et se retournent toujours dans la bonne position en cas de traction grâce à l'étrier. Un comportement que les ancres à plaque ne présentent pas. Si suffisamment de chaîne est parallèle au sol et que la traction sur la chaîne est suffisante, un ancrage à étrier qui s'est cassé s'enfouit à nouveau de manière fiable. Outre l'ancrage à étrier ou l'ancrage à bêche, il existe de nombreux autres types présentant les avantages et les inconvénients les plus divers.

Ancrage de plaque

Les fers de base articulés sont peu coûteux et se rangent facilement dans le coffre de rangement, ils s'accrochent généralement bien sur le sable. Le plus gros problème est le manque d'auto-stabilisation de la construction. Si l'ancre se met à bouger dans le fond, elle est en général quasiment arrachée. Il suffit d'une petite inégalité dans la nature du fond ou d'un changement d'angle de traction pour que le fer bascule sur le côté, qu'un flocon dépasse du fond et que l'ancre se brise tôt ou tard.

Ancre de soc de charrue

La forme de la charrue redresse automatiquement l'ancre et la stabilise. De plus, l'ancre rentre généralement dans le davier. C'est surtout le modèle Cobra de Plastimo qui a convaincu dans les tests de YACHT 2/2006 et 17/2009. Il attrape généralement dès le contact avec le sol et s'enfonce très bien. De plus, le fer est très stable dans le fond et est relativement bon marché. Il existe différents modèles sur le marché, tous ne fonctionnent pas aussi bien. Les versions avec articulation sont moins recommandées.

Ancrage à étrier/bêche

Selon le type de construction, un étrier ou la répartition du poids aide à se redresser. La forme se stabilise d'elle-même dans le fond, comme pour l'ancre en soc de charrue. La pointe acérée s'accroche généralement bien. Les modèles avec étrier se portent très bien dessus et sont très appréciés des navigateurs au long cours. Il existe toutefois de nombreux modèles sur le marché qui, malgré des différences à peine visibles, ont parfois des comportements très différents. Certains modèles ne convainquent que sur fond de sable, voir YACHT 2/2006 et 17/2009.

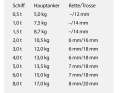

Dimensionnement de l'ancre, de la chaîne et du palan

Pour que l'ancre puisse remplir sa fonction, sa taille et donc son poids doivent être adaptés au bateau. Le dimensionnement dépend en premier lieu de la longueur du bateau, puis de son déplacement. Le bateau pris en exemple a une longueur de 15 mètres, une largeur de 4,45 mètres et un poids de 13,7 tonnes. Le poids total résulte du tonnage net indiqué par le chantier naval, soit 11,9 tonnes, ainsi que de la charge utile possible de 1,8 tonne.

Les fabricants d'ancrages et les sociétés de certification mettent à disposition des tableaux qui permettent de déterminer la taille d'ancrage appropriée en fonction des critères décrits, voir tableau.

Matériau & corrosion

Un mot sur la sécurité à la proue : il n'est pas recommandé de percer un trou dans la tige de l'ancre pour la fixer à la ferrure de la proue. Dans le cas des ancres galvanisées à chaud, la surface de protection est brisée au niveau de ce trou. La charge de rupture du fer peut également en être affectée.

Le choix du matériau de l'ancre et de la chaîne dépend de la zone de navigation. Les eaux chaudes, comme la Méditerranée ou les Caraïbes, ne sont pas optimales pour les chaînes en acier inoxydable, car elles sont très sensibles à la corrosion. Cela concerne principalement les chaînes dont le numéro de matériau est 1.4401 (AISI 316) et 1.4404 (AISI 316L).

Des trous et des fentes de corrosion se forment. La charge de rupture d'une chaîne endommagée est fortement réduite. Ces types de corrosion sont difficilement visibles et la rupture de la chaîne ne s'annonce pas. Si l'on souhaite malgré tout profiter des avantages d'une chaîne en acier inoxydable, il convient d'utiliser de l'acier duplex portant le numéro de matériau 1.4462 (AISI 318LN). Grâce à son alliage, cet acier est le mieux protégé contre la corrosion. Pour l'ancre elle-même, la corrosion ne joue généralement aucun rôle, car il y a suffisamment de matériau. Il faut toutefois compter avec un prix trois fois plus élevé qu'une version galvanisée.

Pour que tout fonctionne sans problème, la chaîne et l'écrou doivent répondre à la même norme

La corrosion des ancres galvanisées à chaud n'est pas critique, elles perdent leur surface en zinc selon l'utilisation et commencent à rouiller. Ici aussi, il y a suffisamment de matériau pour que l'ancre, même rouillée, soit encore utilisable longtemps. De plus, un fer de base usagé peut être re-galvanisé. Sur les chaînes galvanisées à chaud, les dommages et la corrosion sont facilement reconnaissables. C'est un avantage considérable. Une rupture soudaine de la chaîne n'est donc pas à craindre. Le prix au mètre d'une chaîne duplex de dix millimètres est d'environ 60 euros, et elle a une charge de rupture de 7,2 tonnes. En comparaison, une chaîne galvanisée à chaud de dix millimètres coûte environ 13 euros par mètre et a une charge de rupture de cinq tonnes.

En Europe, les chaînes d'ancrage sont fabriquées selon la norme Iso 4565. En Allemagne, la norme est la Din 766. En dehors de l'Europe, les dimensions des chaînes peuvent également être indiquées en pouces. Les deux normes Iso et Din ont des dimensions différentes en ce qui concerne les maillons de la chaîne. Pour que tout fonctionne sans problème, la chaîne et le fouillot doivent répondre à la même norme. La norme et l'épaisseur de la chaîne sont généralement gravées sur la noix de la chaîne. Si ce n'est pas le cas, le plus sûr est d'apporter la noix chez le revendeur spécialisé et de vérifier l'ajustement de la chaîne.

Le dimensionnement du harnais d'ancrage peut être déterminé et calculé scientifiquement en tenant compte de tous les facteurs d'influence. Il n'existe toutefois pas de formule simple pour cela. Le choix de l'épaisseur de la chaîne sur un bateau de plaisance est laissé à l'appréciation du propriétaire. Ici aussi, les recommandations des sociétés de classification peuvent servir de point de repère. Mais elles se basent souvent uniquement sur la longueur du bateau ou le déplacement et ne tiennent pas compte des éventuelles différences de surface d'attaque du vent. À titre de comparaison, un Bavaria 47 Ocean avec cockpit central atteint 13,7 tonnes pour une longueur de 14,68 mètres. Un Moody 41 DS avec salon de pont déplace 15,7 tonnes, mais ne mesure que 12,52 mètres de long et possède en outre une plus grande surface de prise au vent. Cela signifie que le harnais de l'ancre doit également être plus fortement dimensionné. Les écarts sont encore plus importants pour les catamarans et les trimarans.

Connecter & tordre

Chaque épaisseur de chaîne a une charge de travail et une charge de rupture spécifiques. Le dimensionnement de la charge de rupture dépend d'une part de la charge du vent et d'autre part de la vague et du courant qui mettent le bateau en mouvement. Cette énergie doit être absorbée par le harnais de l'ancre grâce à son effet de ressort. Des pics de charge énormes peuvent survenir. L'équipement doit y résister tout en tenant compte de la manipulation du harnais. Le dimensionnement est donc un exercice d'équilibre entre la résistance du harnais et le poids. Un mètre de chaîne de 10 pèse 2,25 kilogrammes. Pour une longueur de 80 mètres, cela signifie un poids de 180 kilogrammes plus le poids de l'ancre de 33 kilogrammes. Ce poids agit sur la proue et doit être pris en compte dans la répartition du poids du bateau.

De même, il faut veiller à ce que tous les éléments du harnais soient conçus de manière suffisamment stable. Cela concerne surtout l'émerillon entre l'ancre et la chaîne. Il a pour fonction de tordre à nouveau une chaîne qui a été tordue par l'émerillon. Il existe différents types d'émerillons, mais tous ne doivent pas être fixés directement à l'ancre. En effet, sans articulation supplémentaire, ils risquent d'être déformés en cas de traction latérale.

L'utilisation et le stockage déterminent la durée de vie de la chaîne d'ancre, elle doit être contrôlée régulièrement. Ceux qui disposent sur leur bateau d'une baille à mouillage profonde et volumineuse avec une évacuation au fond peuvent s'estimer heureux. En effet, il existe des fabricants en série qui positionnent l'écoulement à quelques centimètres au-dessus du sol. Ainsi, il reste toujours de l'eau et de la saleté. Ce ne sont pas de bonnes conditions pour le stockage de la chaîne et il convient d'y remédier par précaution.

Pour le contrôle et l'entretien, la chaîne est entièrement posée sur le ponton. Les points de rouille sont examinés et éliminés à l'aide d'une brosse métallique. Il faut surtout vérifier l'usure des points de contact des maillons de la chaîne.

Ce à quoi il faut faire attention avec un guindeau

Un guindeau performant augmente le confort et devrait toujours être à bord lors de l'utilisation d'une chaîne. Le dimensionnement du treuil dépend du poids de l'ancre. La force de traction maximale du treuil devrait correspondre à quatre fois le poids de la chaîne d'ancre, de l'ancre, de l'émerillon et de la manille. Afin d'être toujours performant, il faut suivre les consignes d'entretien exigées par le fabricant. Les connexions électriques du moteur sont sujettes à la corrosion. Elles doivent être entretenues régulièrement avec de la graisse pour pôles. Mais la corrosion galvanique fait aussi son chemin, car l'aluminium et l'acier inoxydable se rencontrent. Ainsi, il est nécessaire de détacher régulièrement le guindeau de la plateforme afin d'éliminer la saleté et les cristaux de sel. En outre, il peut être nécessaire de regraisser l'engrenage ou de changer l'huile.

Pour sortir l'ancre du fond, la communication est tout aussi importante. Si, lors d'une légère avancée, le fer doit être soulevé du fond avec la chaîne tendue, la chaîne ne doit pas être maintenue par le seul treuil. Il est préférable d'arrêter la chaîne au moyen d'une griffe à chaîne et d'un hahnepot sur les taquets.

Si cela est possible pour des raisons de place, il convient d'utiliser un arrêt de chaîne, également appelé cliquet de Pall, sur la ferrure d'étrave. L'arrêt de chaîne a pour fonction de laisser passer la chaîne dans un sens et de la bloquer dans l'autre. La direction respective peut être déterminée en rabattant la plaque de blocage.

Pour l'enfoncement de l'ancre en marche arrière et pendant le mouillage, le winch doit également être soulagé. Pour cela, on utilise une amarre d'environ cinq mètres de long avec beaucoup d'allongement et un amortisseur en caoutchouc supplémentaire. L'idéal est de pouvoir passer la ligne directement sur les poulies de l'ancre. Cela permet d'éviter le filage de la jupe lors du flottement du bateau.

Équipement utile

Il ne faut pas renoncer aux signaux de mouillage nécessaires. Il s'agit notamment de la boule d'ancre placée bien en vue sur l'avant du bateau et du gyrophare blanc. Grâce à la technologie LED, la consommation électrique de la lanterne d'ancre est négligeable. Il est également recommandé d'utiliser une bouée pour marquer l'ancre. Il est également possible d'utiliser un petit pare-battage au bout duquel on fixe une poulie. La ligne passe alors de l'ancre à travers le bloc jusqu'à un poids ou une grande manille. Elle s'adapte ainsi automatiquement à la profondeur de l'eau et la bouée se trouve directement au-dessus de l'ancre.

Avec le marquage, il est beaucoup plus facile pour les mouilleurs qui arrivent plus tard d'estimer le cercle de nage et on s'évite des discussions. Autre avantage de la bouée : si l'on dimensionne le cordage en conséquence, l'ancre peut également être brisée en cas d'urgence. Un cordage avec une âme en Dyneema, par exemple, convient parfaitement, il fournit sans problème la charge de rupture nécessaire tout en étant fin et souple.

On peut désormais confier en toute bonne conscience la surveillance de l'ancre à l'électronique de bord ou au smartphone. En règle générale, le traceur offre une fonction correspondante. Il est toutefois plus confortable d'utiliser l'une des nombreuses applications d'alarme de mouillage. Le logiciel "Anchor Sentry" a fait ses preuves. Il est disponible pour les appareils Android et IOS et coûte à peine cinq euros. Outre la surveillance de la position et des zones interdites, l'orientation du bateau peut être observée à l'aide d'une boussole. Il est ainsi possible de programmer des alarmes en cas de rotation du vent ou d'utilisation de lignes de quai.

Particulièrement pratique : dès qu'une connexion Internet est disponible, l'application peut être mise en miroir sur d'autres appareils. Ainsi, lors d'un voyage à terre, le téléphone portable peut être utilisé comme appareil secondaire et la surveillance peut se poursuivre en cours de route. Il est en outre possible d'afficher et de surveiller la position d'autres utilisateurs d'"Anchor Sentry", ce qui permet également de réaliser des alarmes lorsque le bateau voisin dérive dans son propre cercle de nage. Pour toutes les solutions d'application, il est important que l'alimentation électrique de l'appareil principal soit assurée. La tablette ou le smartphone à la table de navigation devrait être alimenté par le réseau de bord, car le suivi permanent de la position par GPS réduit l'autonomie de la batterie.

À propos de la navigation à la voile, les yachts modernes ont souvent tendance à monter et descendre le long de la chaîne et à se prendre les pieds dans le harnais lorsque le vent se lève. Pour y remédier, il faut utiliser une voile de mouillage. Elle est placée sur l'étai arrière et déplace le point de pression de la voile du bateau vers la poupe. Le yacht s'oriente ainsi comme une girouette et reste plus calme dans le vent. Un foc de tempête placé à l'envers peut également être utilisé à cet effet. Elle sera toutefois un peu plus instable qu'une voile de mouillage sans profil.

Un bon ancrage nécessite plus qu'un harnais bien adapté. Mais la première étape est déjà franchie. Le choix du mouillage, la longueur de la chaîne et le bon enfoncement de l'ancre dans le fond sont des facteurs importants pour un séjour en toute sécurité dans une baie de mouillage.